《江湖兒女》:無情有義,刺而不痛

江湖兒女-03.jpg

金庸辭世,江湖人殞落,我們無不追憶著那些植根於童年翻書爬讀的江湖逸事,一再重述飛雪連天的光景。而那邊廂,賈樟柯的《江湖兒女》剛好上映。但金庸筆下的江湖,是一個令人沉醉其中的武俠世界,賈樟柯的江湖,在他的電影語言裡,卻有一條真正的江河。

三峽的隱喻,便由趙濤飾演的女主角巧巧,以及她和斌哥的前世今生,從舊作《三峽好人》延續過來。三峽之壩,是啟於毛澤東時代的建國實業,同時是一場現代化的洪水。在《江湖兒女》之中,剛好便有這樣的兩幕:巧巧的父親醉酒鬧事,打開廣播器胡言亂語,用的卻是一套毛澤東式批鬥口號,最後巧巧給了他一點錢,打發他去打麻雀。

另外一幕,騎著摩托車的童黨圍住斌哥的座駕,斌哥最終被幾個不知天高地厚,不講道理的少年擒住,頭被一直磕到其座駕的車頭商標上。初生之犢如虎,城市發展飛快,甚至無情,把一切美好的舊世界和社會價值都淹沒。然而,恰如三峽大壩的水位虛升,一路走來的故人,始終沒有跟上變遷,反而往下尋底,懷念今日已不復見的江湖道義。

江湖在哪裡呢?以前跟兄弟豪氣喝酒,把各種烈酒都如五湖四海混在一起的那個大紅盆,今日已變成出獄後用來跟巧巧洗塵的火盆。在《江湖兒女》中,特別喜歡這個細節背後的含義。江湖很大,江湖很小,甚至相當渺小。巧巧重複三次經過了同一個地方,第一次她是黑道大哥的女人,手裡有槍,心裡有他的斌哥。到第二次,她是形單隻影,容顏落泊的階下囚。最後一次,她已過盡千帆,迎接半身癱瘓的斌哥,打算回鄉終老。

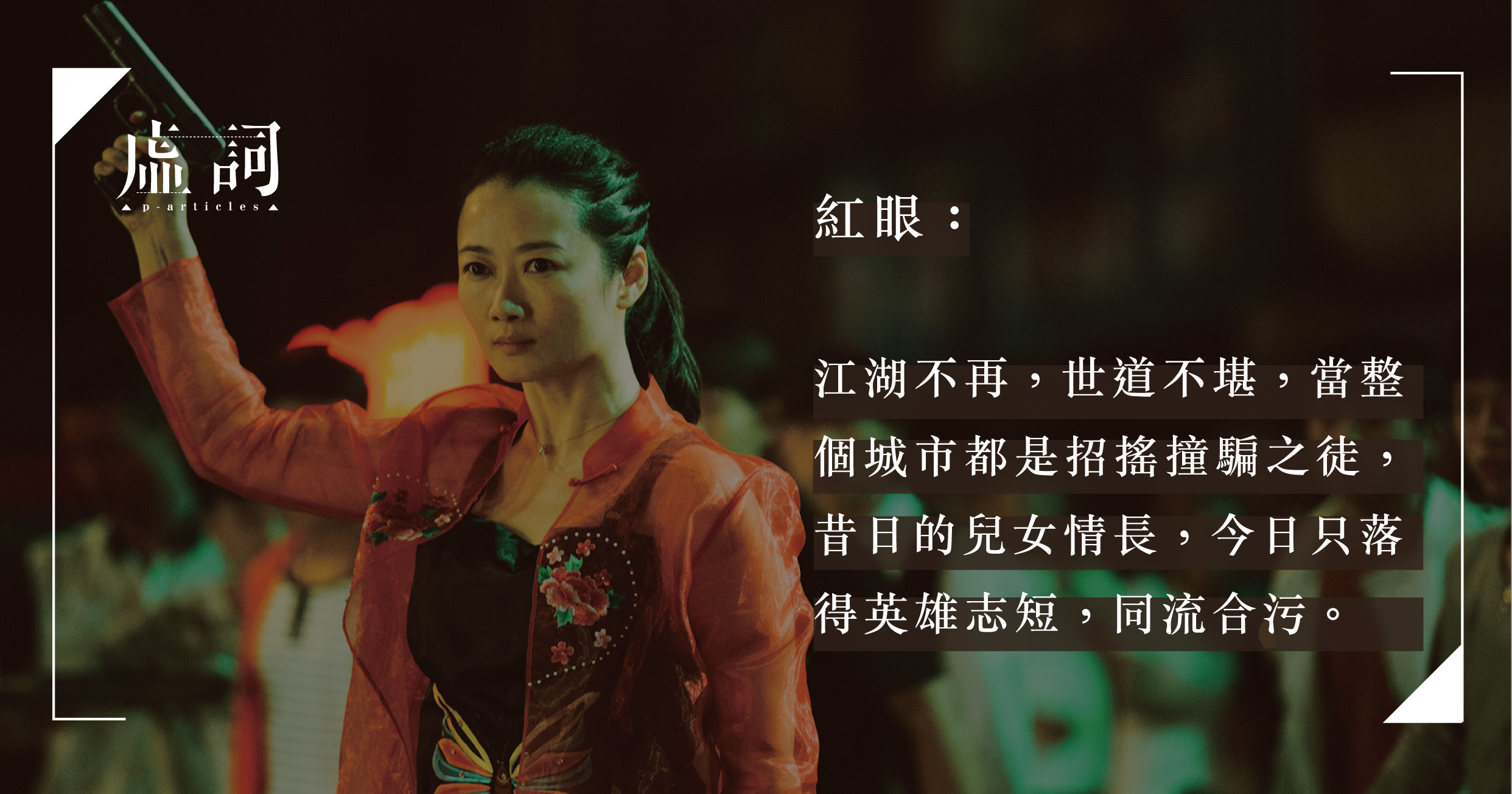

江湖不再,世道不堪,當整個城市都是招搖撞騙之徒,昔日的兒女情長,今日只落得英雄志短,同流合污。刑滿出獄之後的巧巧,手裡沒有槍了,她來來去去只有握著一支礦泉水。打人、求人,還是騙人,都沒放開,既倔強又顯得軟弱。為斌哥受罪不亢一聲的她,後來居然也做起詐騙搶劫,騙飲騙吃的勾當,大庭廣眾跟人破口謾罵,她不怕丟臉了。但斌哥不想回鄉下,就是怕丟臉。被人們歌頌的,如魔幻般的黑道情愫,漸行愈遠,就只存在於反覆重播的電影,愈唱愈走樣的流行曲。

或者她的斌哥早已經橫死街頭,餘生只是火山死後的灰燼。他說:「知道為什麽我會回來找你嗎,因為你是唯一不會笑話我的人。」當年他有的是大爺氣派和器量,黑道大哥不記小人過,虎落平陽的今日,卻斤斤計較別人的冷嘲熱諷,衝動賭氣。

三十年河東,沒有斌哥期許的三十年河西。那個教會她什麽叫世途險惡,盜亦有道的黑道情人,再沒有昔日那份氣魄。別後重逢,恍如隔世,他卻只是一個酗酒窩囊,記掛昔日氣燄的老油條。

毛澤東過時了,關二爺過時了,現代化的中國社會已變桑海滄田,故人不爭氣。最痛心的是,你因為他跳進了江湖,他卻早已離開江湖。有多少愛可以重來,又有多少江湖,淹沒在三峽。際遇進退之間,人面全非,她只是淡淡的說:「對你已經無情,就不恨了。」

她對斌哥始終不離不棄,相敬如賓,是獨自追憶著當年的情,也是守著今日的義。沒有江湖了,但行走江湖的人,在不義的時代還是要講人情道義。

但,重點還是留在題外話。江湖已過時了。賈樟柯始終仍是(當代中國電影)舉足輕重的江湖人。觀乎《江湖兒女》比想像中冷淡的票房和觀眾反應,有人認為,賈樟柯在今日還拍一部這樣大義凜然的江湖片,題材未免老氣。

或者說,《江湖兒女》的故事,在江湖這個的命題之下,它不但是賈樟柯二十年來對現代中國的敘事延續,更像一種唱片專輯的Remix和拼貼——恰似電影中借用或翻唱的好幾首流行曲。在兩小時的片段裡,觀眾幾乎能逐一找到賈樟柯過去每一部作品的影子。譬如說,如果不是趙濤真的老了十歲,真的以為他是把當年《三峽好人》的片段直接搬來使用。就算沒有,也展現出一種近乎偏執的自我致敬和複製情結。

後來略看了好些關於他的訪問,賈樟柯確實有將以前拍下來的紀實片段放到《江湖兒女》裡,而且如他形容,是一種讓角色在電影剪輯中跨越真實時代的意念。他是那種最典型的,一輩子只想拍好一個故事的導演。想來,城市變得太快,沒變的人反而是賈樟柯。《江湖兒女》追憶著美好的過去,賈樟柯追憶著過去的自己。

相對故事裡不合時宜的巧巧和斌哥,能夠留下來的,從來都是懂得審時度世之人。滿是細膩而寫實的人民關懷,但電影主題仍然擁抱傳統倫理,哀悼三峽之下的中國社會價值。行走江湖,在傾斜的當代中國電影世道裡,尖銳但不前衛,賈樟柯一向擅長這種安全的社會批判,刺中了時代,但並不痛。

刺而不痛,習以為常,又何嘗不是江湖中人的悲哀。