斑斕與變體——讀潘力《浮世繪的故事》

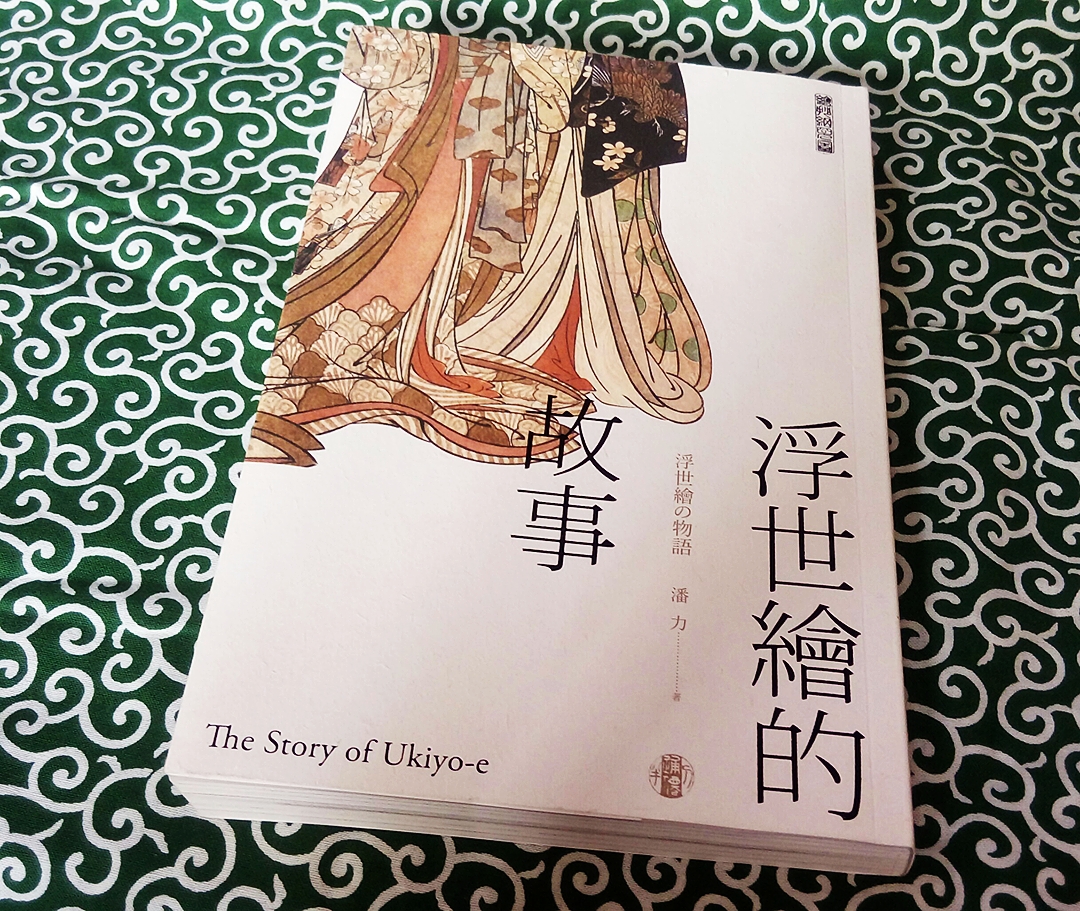

潘力《浮世繪的故事》封面。

鳥居清長《當世遊里美人合——叉江》。

溪齋英泉《美人春之風》。

潘力《浮世繪的故事》封底。

佔據潘力《浮世繪的故事》封面左上角的素淡裙裾,宛如復疊著各式紋樣的粗壯老樹基底,把立體的情境扭結成連綴的平面色塊:左邊的袖子上滿園白櫻下散佈遊人;右面的腰帶上有暗銅色的飛禽降於黑夜;透亮的天被束成垂帶流著雲朵。是多個時空混雜共生的有機體,就如江戶大眾文化的豐富多樣。掀開斑斕的皺摺,便會發現通往浮世繪藝術世界的幽微小徑。

浮世繪版畫拓印圖解:葛飾北齋《富嶽三十六境——凱風快晴》。

有說人一生若不登一次富士山是笨蛋,但登兩次便是大笨蛋了。矛盾地表達了登富嶽觀覽的苦與樂。我未嘗過箇中滋味,卻透過在此書開首的浮世繪版畫拓印圖解,層層穿透紙面上的富嶽。疊合的多張半透明硫酸纸分別印上各上色部份,重現葛飾北齋《富嶽三十六境——凱風快晴》的拓印步驟,像剝洋蔥般拆解赤紅富士山的構成。然而浮世繪這種江戶流行的版畫藝術不止於刻畫山水風景,美人情態與歌舞伎像亦是當中的中流砥柱,表現「浮世」(即現世)的巿井生活百態。

「紅」的發現

赤色的富嶽壯麗動人,長久以來為「日本人心目中精神歸宿的聖地」(潘力語),但赭紅的色調在浮世繪的歷史中卻非恆定的存在,從黑白走向彩色是一項漫長而艱辛的技術革命,有賴多代畫師鍥而不捨的努力。

窪薗晴夫在《日本語的音聲》這本聲韻學入門書中,解說「有標性」的基礎概念時,以不同文化對彩虹顏色的認知為例,說明人對知識的習得是有共通的先後次序,由基礎入繁複。不同文化對於彩虹包含多少種顏色雖然眾所紛紜,卻有共同的序列規則,對人類來說最基本的顏色為黑白,三色體系則是再添加紅色,四色體系是再添上黃或綠,五色體系包含黑、白、紅、黃與綠,六與七色體系則在前述的五色上添上藍與啡,如此類推,不存在認知較後序列的顏色卻不認識基礎顏色的情況。因此,紅色是從黑白過渡到彩色的關鍵,就浮世繪的發展而言亦然。《浮世繪的故事》介紹的第一位畫師鈴木春信研發出別號「錦繪」的多色套印技術,開創了一個斑斕雅麗的時代。但在此以前,先有奧村政信用丹筆於墨版上,創出丹紅版畫,及後再改良發展出紅綠配色的雙色版畫,是為「紅摺繪」。奧村政信作品《手持人偶的美人》展現了早期雙色版畫的克制柔和卻不失意趣,線條流暢恰到好處,服飾紋理精緻,持劍的人偶被背景疏落的紅葉映襯得淡泊自然,回眸與美人相視,二者臉上均有困惑之色,誰是人偶誰是真人也不好說,我倒喜歡看成兩個不同尺寸世界的居民偶而邂逅。

奧村政信《手持人偶的美人》。

到了十八世紀八十年代末,其時色彩泛濫,物極必反,曾流行稱為「紅嫌」的表現手法,避免使用紅色而營造出偏冷色調。如擅美人畫的勝川春潮,頗得其法,其名為《扇屋內喜多川》的大版錦繪明顯收斂紅的使用,人物服飾均用上暗啞的紫,典雅蘊藉。窪俊滿的《六玉川——野路之玉川》整體基調灰白深沉,亦見「紅嫌」的施用。由此可見,紅的出現與缺席均為浮世繪帶來突破與創新。

人相變體

日語中的輔音音素/h/共有三個音位變體,分別是[h],[ç]和[ɸ],[h]只出現在元音/a/,/e/及/o/之前,[ç]只出現在元音/i/之前,[ɸ]只出現在元音/u/之前,雖然它們出現的語音環境不一,但都同屬音素/h/。就如同《浮世繪的故事》裡呈現的各種風格迥異的人物形貌,又可否算是人相的多種變體?畫中的人物因應畫師獨特的美學變異體態,彷彿並非映照現世風景,而是在創造想像中另一時空的世相,孕育著鮮活的新世界住民。從未到訪琉球的葛飾北齋單憑《琉球國志略》的插圖與個人想像便創作了膾炙人口的《流球八景》,浮世繪的美人畫與役者繪(歌舞伎像)更見多姿的想像。

磯田湖龍齋《雛形若菜初模樣——丁字屋內雛鶴》。

深受鈴木春信畫風影響的磯田湖龍齋喜將侍女刻意畫得嬌小矮細,以襯托花魁的魅力。在《雛形若菜初模樣——丁字屋內雛鶴》中,畫中女子表情相近,衣飾色調同一,同樣梳著鬢角髮髻向兩邊極度張開成透明燈籠狀的「燈籠髮」,個子參差不齊,最矮小的宛如小孩卻有著成人的情態,像一簇連結生長的菌類。或許畫中所描畫的正是某種菌類的特寫,誰知道呢?說不定在畫中世界,所有生物都有著和風美人的外貌,一隻螞蟻也好、一頭牛也好、一尾錦鯉也好,唯一可以辨識不同物種的方法就是體積,一朵蘑菇長得夠高,也能冒充人類。另一方面,以描繪游女等各式婦女形象見稱的鳥居清長,為了使筆下美人更挺拔俊秀,刻意打破固有以七至七點五個頭為站立人物標準高度的常規,創造出八頭身的「清長美人」,從其作品《當世遊里美人合——叉江》中,站立的藝伎腰身細長高挑,幾與懸在樑上的紙燈籠等高,竟覺帶點希臘女神的風采。扶欄俯身與跪坐的食客交流的身段,也有種自天上俯瞰人間的氣魄。使觀賞浮世繪者宛如《格列佛遊記》裡穿梭於大人國與小人國間的旅人。

經歷鳥居清長及喜多川歌麿典雅的美人畫顛峰時期後,江戶末期轉向頹靡艷俗,溪齋英泉與歌川國貞筆下的女子呈現了當時特有的「貓背豬首」的形態,頭前傾而腹部微突,扭曲成S形的身姿,嬌柔艷美。溪齋英泉《美人春之風》中的櫻下美人風中飄搖,每個關節扭轉的角度非尋常人類所有,如同郊野自然生長的樹放恣自由,身體不是被理性意志駕馭,而是被滿滿的情緒注入的皮囊,凝煉成一整體的相態。歌川國貞《星之霜當世風俗——蚊帳》描繪婦人在夏夜以紙燃燒蚊子的情境。身披連綿一體的灰紫長衣那屈膝跪下的婦人,弓起上身頭臉前傾,如同一隻專注捕食的蟾蜍。相傳平安時代有瀧夜叉姬為了替父親平將門復仇,在京都貴船神社祈求丑年丑月丑日丑時降臨的詛咒神的幫助,連續祈求二十一天後終於獲授予妖術,能化身蟾蜍。在神秘遙遠的年代,女子可以成為任何東西。

歌川國貞《星之霜當世風俗——蚊帳》。

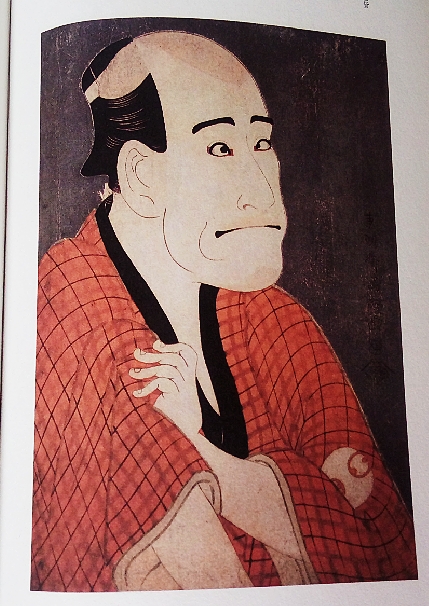

在歌舞伎畫的領域裡,東洲齋寫樂以誇張的筆法表現演員的表情,展現出怪異的美感。《二世嵐龍藏之金貸石部金吉》中歌舞伎粗獷的側臉教人難忘,一對大小參差的瞳仁與抿成一條線的嘴,既痴且頑。歌川國政則在紙上捕捉瞬間的精彩,有把人物壓成抽象圖案的傾向,以強烈的色彩與簡化線條營造張力。《巿川蝦藏之暫》沒有以線描出人物輪廓,人臉上滿佈橙紅的粗線條彩繪,並以硬直的三角圖案表現肩膀,使人物與環境融合,難以清楚分隔,作為獨立個體的人物似近消解,其氣勢卻因此漫溢整個空間,成就特殊的昇華。現實中的眾生因著浮世繪,在畫師筆下千迴百轉,溢出時代的想像。

東洲齋寫樂《二世嵐龍藏之金貸石部金吉》。

歌川國政《巿川蝦藏之暫》。

翻到《浮世繪的故事》最後一頁,是「最後的浮世繪畫師」(潘力語)小林清親的《武藏百景——兩國花火》,技法融入了西方光影概念,倚欄的浴衣美人背向觀眾,凝望著水中的煙花倒影,似乎在慨嘆浮世繪最輝煌的時代已遠去。然而,誠如書底援引魯訊語:「最耐人尋味的東西,它的身上可能具備兩種品質:邪與媚。浮世繪就有這樣的品質。邪與媚的統一,讓感觀的享樂的世界有了豐富的質感,沉甸甸地,如晚熟的高粱,所有的穗子都垂下來了,富足的,殷實的,直達天邊。」縱然世道變改,浮世繪的魅力依舊恆久不衰,較後世回味無窮。

小林清親《武藏百景——兩國花火》。