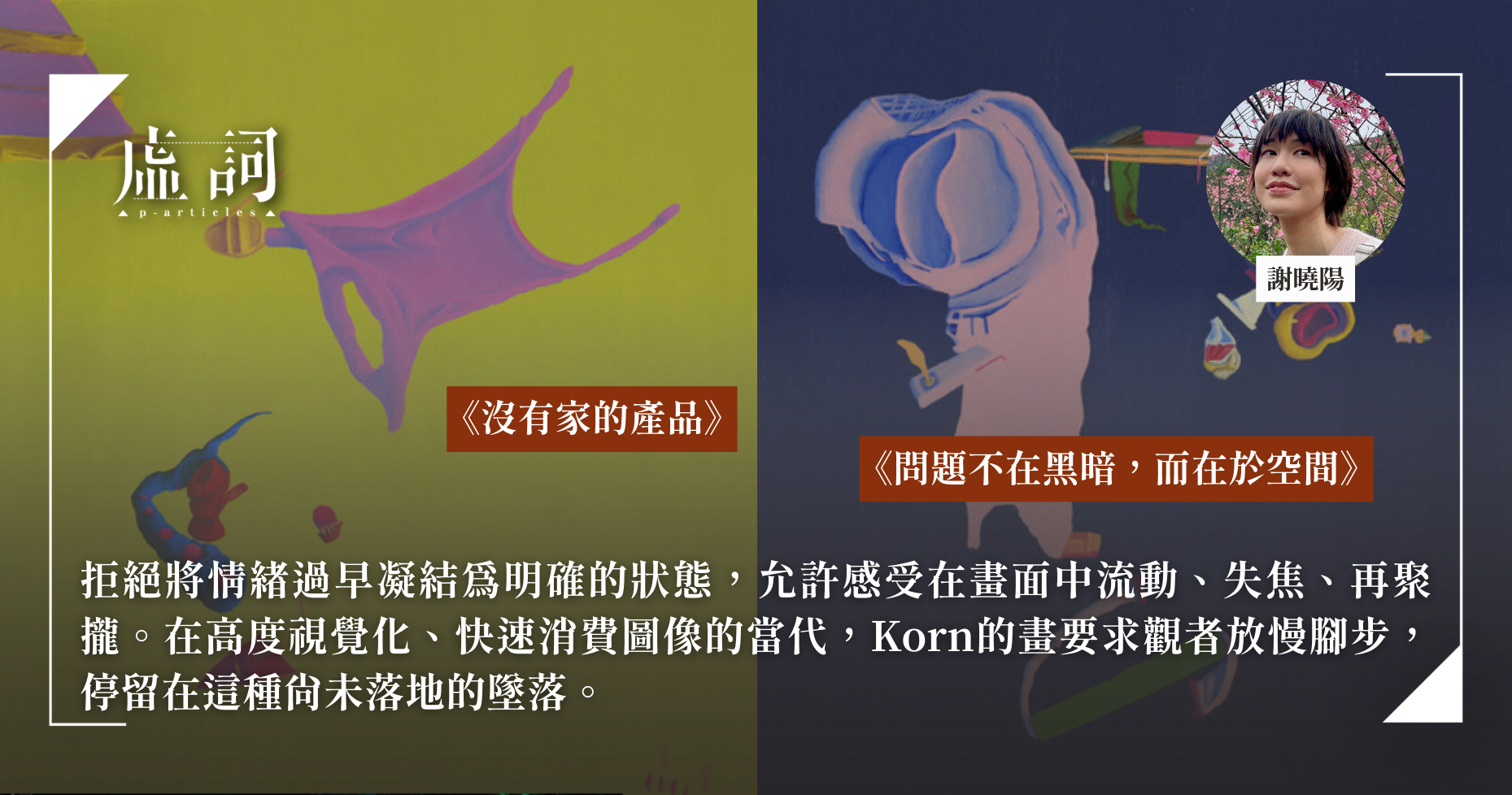

謝曉陽傳來藝術家 Asmus Korn藝評文章,指出Korn的作品所描繪的墜落並非事件,而是一種失去重量後、持續下沉的姿態,一段被延伸、被稀釋的時間。Korn透過其科學背景,將色塊與形體保持未被定義的流動性,又以個人化的符號語彙與詩意標題,拼湊出日常生活的深層狀態。謝曉陽認為,Korn 的創作在快速消費的當代社會中,以一種近乎靜止的「輕」,引領觀者進入一個延宕且安靜的心理空間,重新審視那些一直停留在途中,構成生命中那份不能承受、卻又無可迴避的輕。 (閱讀更多)

《氣球》的女性議題——論萬瑪才旦的靈氣本色

影評 | by 姚金佑 | 2026-01-28

姚金佑傳來已故藏族導演萬瑪才旦《氣球》影評,指出戲中關注關注藏區傳統信仰與現代文明衝擊的同時,罕見地切入女性困境,呈現靈魂與現實的緊張關係。雖然萬瑪才旦曾自謙未能完美呈現父權暴力與配種的對應關係,但姚金佑認為,這種結合了魔幻寫實鏡頭與多線索並行的「形散而神不散」佈局,反而避免了主題僵化,成功在靈魂與現實的張力中,為女性議題騰出了自然的展演空間。 (閱讀更多)

《字花》118期封面事件之我見

近日《字花》118期封面爭議掀起滿城風雨。作為創辦人之一的鄧小樺,雖已離開該刊十年,期間亦未參與任何編輯及營運事務,但希望藉由此文分享對此事的看法。鄧小樺表示,封面雖未違法,但以流淚大頭照指涉災難,或有消費哀傷之指責。文學媒體應注重想像與審美距離,直接煽情不但是「Bad taste」,更可能導致雜誌流失讀者與原有格調。鄧小樺強調,此事不僅關乎《字花》,更是香港文學界乃至文化界之議題;呼籲各界維持理性討論,凝聚共識判斷,以展現自省、自理及成長能力,在充滿廢墟的世界中,亦不自我放棄。 (閱讀更多)

年齡作為道德:東亞經驗崇拜的隱性暴力

其他 | by 盤柳儂 | 2026-01-22

盤柳儂傳來評論性散文,指出在東亞文化語境中,「年齡」與「經驗」往往被轉化為一種不證自明的道德權威與天然正當性。這種對資歷的崇拜,經由家庭倫理、職場階級與社會制度的層層加固,異化為針對年輕世代的「隱性暴力」。盤柳儂對照西方文化對青春與創造力的推崇,點出東亞傳統傾向將時間的積累視為價值本身,這導致「經驗」從一種可被分享、檢驗的知識,固化為一種排他性的權力資本。 (閱讀更多)

《尋秦記》、Marvel、塔倫天奴:電影中歷史的唯一性與其他可能

事隔二十多年,《尋秦記》電影版終於上映。周丹楓傳來評論一探《尋秦記》、塔倫天奴作品以及 Marvel 系列如何對「歷史」與「多元可能」的差異。周丹楓指出,《尋秦記》雖擁有時光機等科技元素,但其核心仍受限於「天命」與大一統史觀,科技僅淪為維護官方歷史唯一性的工具。反觀塔倫天奴的《從前,有個荷里活》與《希魔撞正殺人狂》,僅以個人意志便能改寫歷史,類似Marvel的平行時空概念,用意志改變世界。 (閱讀更多)