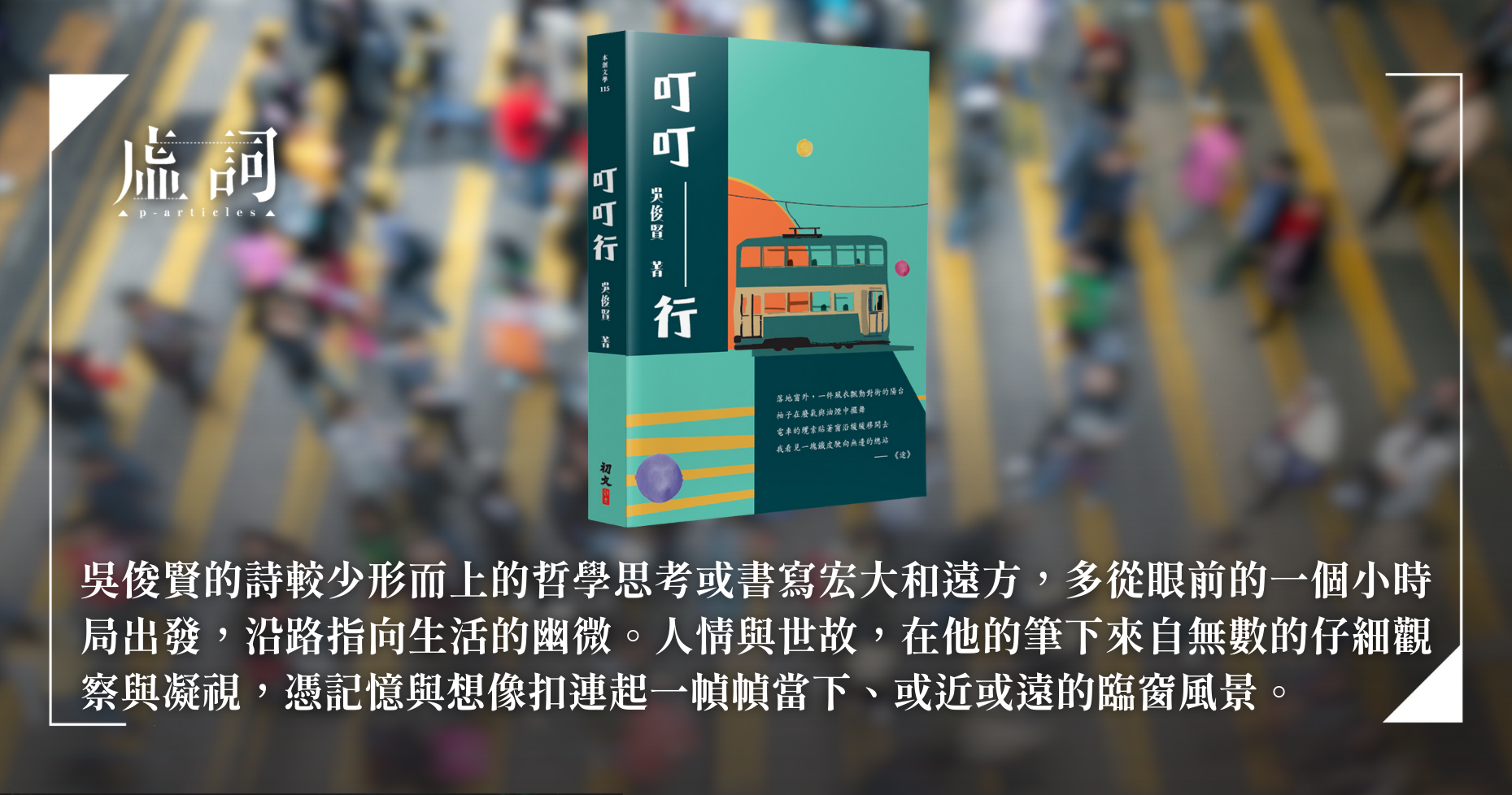

阮文略傳來香港詩人吳俊賢詩集《叮叮行》書評,指出吳俊賢的詩作以平實明晰打破了閱讀門檻。集內透過「地景」、「校園」等鮮明的題材分類,為讀者提供踏實的切入點,又在詩集中看見他向梁秉鈞(也斯)等前輩致敬。阮文略認為,吳俊賢的詩多從具體的「時、地、人、事」出發,以耐心的筆觸凝視北角、旺角等日常風景,捕捉人情世故與生活幽微。這種具敘事縱深且凝煉的寫法,在速食時代尤顯執著。 (閱讀更多)

《天羅地網》:槍火亂世情

影評 | by 張偉 | 2026-02-05

近日成為全城熱話的「點止癲狂過火──博維爾看香港電影」紀念展中選映了港產冷門動作片《天羅地網》,張偉認為這部電影的價值被大大低估。他指出該片借鑒荷里活電影《義膽雄心》,卻成功移植至 20 年代民初亂世,展現出獨特的本土情懷。片中四兄弟重逢、警民衝突及丁與方小曼的悲情線,交織出戰火頻仍的社會風情畫,這份暴烈中的溫柔使本片超越了單純的警匪類型,成為一部觀照時代與個體命運之作。 (閱讀更多)

如何面對世界的暴力,如何在凝視裡勇敢:《若問世界誰無傷》

周丹楓傳來《若問世界誰無傷》影評,以「風景論」為切入點,揭示社會中無處不在的權力結構與「武裝現實」——即隱藏在日常和平下的暴力。周丹楓指出《若問》多以長鏡頭捕捉生活細節,暴露暴力的傳染性與秘密性,導致青春生命逐漸凋零,例如主角主仁因神秘紙條而陷入自疑、易怒與暴力傾向,象徵個體轉為「復數」的崩解。不過導演尹佳恩並未將電影導向絕望,而是提出了一條通往幸福的療癒之路:唯有透過勇敢與坦誠,將隱藏的暴力攤在陽光下,使其失去威脅。 (閱讀更多)

回到過去飲杯凍檸茶——評《尋秦記》

江俊豪傳來《尋秦記》影評,視電影為一場經過精密計算的90後集體回憶,電影透過項少龍的穿越故事,喚起後97時代「電視撈飯」的簡單快樂與家庭溫情。「項少龍」作為任俠化身的符號意義,無論是現代科技還是個人意志的介入,最終都難逃歷史宿命的洪流。江俊豪亦將電影比作一杯在古代模仿的「凍檸茶」——雖然試圖還原那份簡單與歡愉,但那種屬於舊時代、純粹的烏托邦滋味,但在那物是人非、科技消融於歷史的現實中,終究成為不可復刻的追憶。 (閱讀更多)

《零點一一秒》:內行轉外行

劇評 | by 王建鏗 | 2026-02-03

王建鏗傳來以乒乓波為題材《零點一一秒》劇評,認為劇組利用動畫影像與音效模擬擊球線路,成功突破舞台限制,雖被內行觀眾指出姿勢不準,卻無阻外行的自己入迷。王建鏗認為男主角學球動機含糊,關鍵轉折依賴訓話,且角色風格在搞笑與嚴肅間割裂,令女主角方家而的寫實故事線顯得沉悶,反不及男主角搶眼。儘管如此,王建鏗認為全劇瑕不掩瑜,藉由方家而棄守轉攻的過程,點出劇名「Second Thought」的真義——不在於千鈞一髮的反應速度,而在於「轉念」求變、開啟第二人生的勇氣。 (閱讀更多)