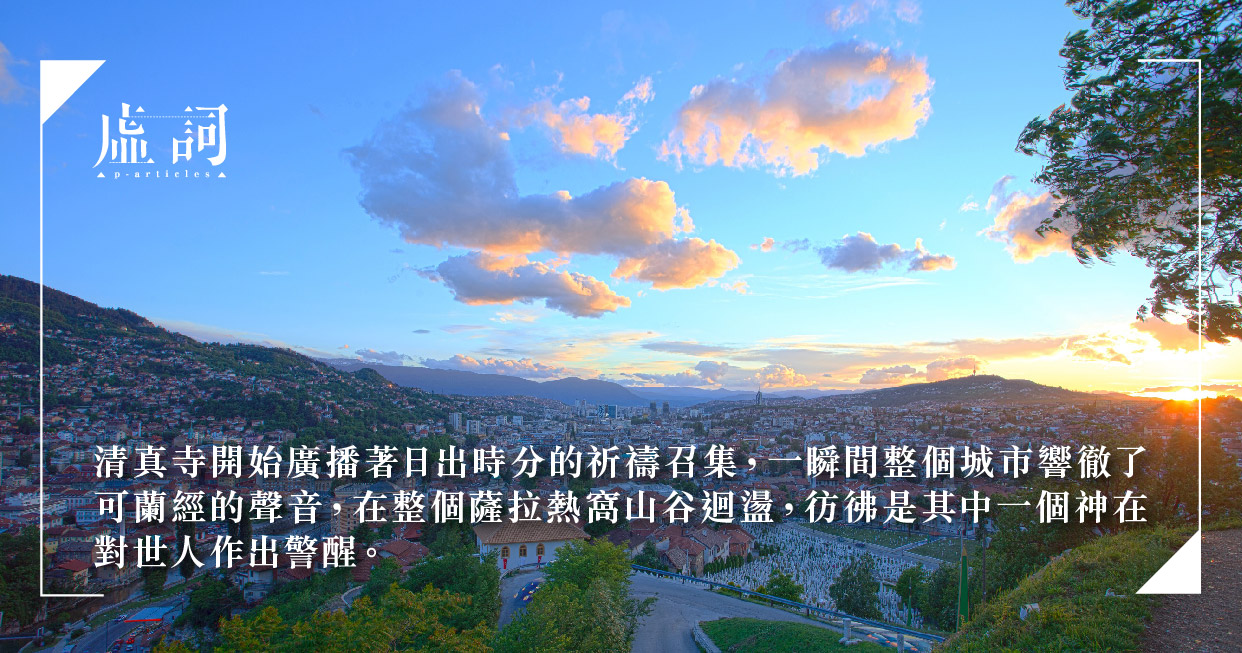

位於南歐中心的薩拉熱窩,在宗教與文化上卻是歐洲與亞洲之間,戰爭的痕跡一直存活在這個城市,這裡在克羅地亞族的天主教徒,有塞爾維亞族的東正教徒,有波斯尼亞族的穆斯林,他們信仰不同的神,但當他們要說不用客氣或請的時候,他們還是會說:「我祈禱。」這彷彿是語言對人們的譏笑。 (閱讀更多)

【虛詞・酒呀!我叫你酒呀!】廢棄物與影子

散文 | by 言肇生 | 2022-01-28

據說三十而立,身邊善飲的朋友三十歲左右卻紛紛患上痛風。某個酒醒的早晨,大拇趾異常腫痛,卻讓言肇生聯想到,潛藏的困頓置換成喝下的酒,本以為早就排出體外,卻以關節腫痛的形式回歸。酒精將人生的困境捏成另一個樣子擲還給自身。 (閱讀更多)

憶吾師古蒼梧

散文 | by 關夢南 | 2022-01-15

古蒼梧病逝,受其啓蒙的關夢南撰文悼念,並憶想與這位良師的相識往事。在1970年的九龍華仁夜中學:當時古蒼梧教理科班中文,關夢南讀文科班中三,無緣受教,卻有緣慕名跟他去了《盤古》幫忙做校對。他形容,古蒼梧既有學院訓練,却具備傳統中國文人的性格,嚮往自由,不受束縛,而且包容性強。但七十年代這樣一位溫柔醇厚的詩人,至九十年代卻對文學好像真的灰心了,以後興趣轉移,成為一個崑曲専家。 (閱讀更多)

【無形・酒呀!我叫你酒呀!】你永遠不知道那是最後一次酩酊大醉

對酒的經驗,與色無關,於鄧正健而言,不但像延綿多年的成人禮,更想到酒仙劉伶。劉伶最著名的事跡,莫如他發酒癲在家中祼跑,友人見狀嘲笑,他就反唇相譏:「我以天地為家,房屋為內褲,你為何走進我的內褲裡呢?」據《晉書》載,劉伶常常拿一壺酒,就坐上鹿車走入森山,並著隨從把鋤頭帶來,並囑咐:「死便埋我。」這直如一個有自殺傾向的酗酒者自白。但劉伶既要醉生夢死,每天大醉,也不屑估算那是否最後一次他的酩酊大醉。 (閱讀更多)

驀然回首科普之路

散文 | by 陳志宏 | 2022-01-09

繼去年中港台科普節目《真係好科學》結束之後,如今網台Myradio的《科學新知》也劃上句號。陳志宏黯然形容,突然發現自己參與的常規科普平台都消失了。《科學新知》始於2015年12月18日,陳志宏一做就6年,共275集,是堅持了最久的常規節目,亦與聽眾一同見證了近年的科學飛躍。近年社會氣氛急劇衰敗,不光只是社會真相,就連談知識的空間也被擠走。但科學真理永遠都比社會上的糟糕事永恆。只有人在,聲音就在。 (閱讀更多)