【虛度年華・廿八】保羅・策蘭:語言之痛,花冠重生

廿八 | by 虛詞編輯部 | 2018-11-12

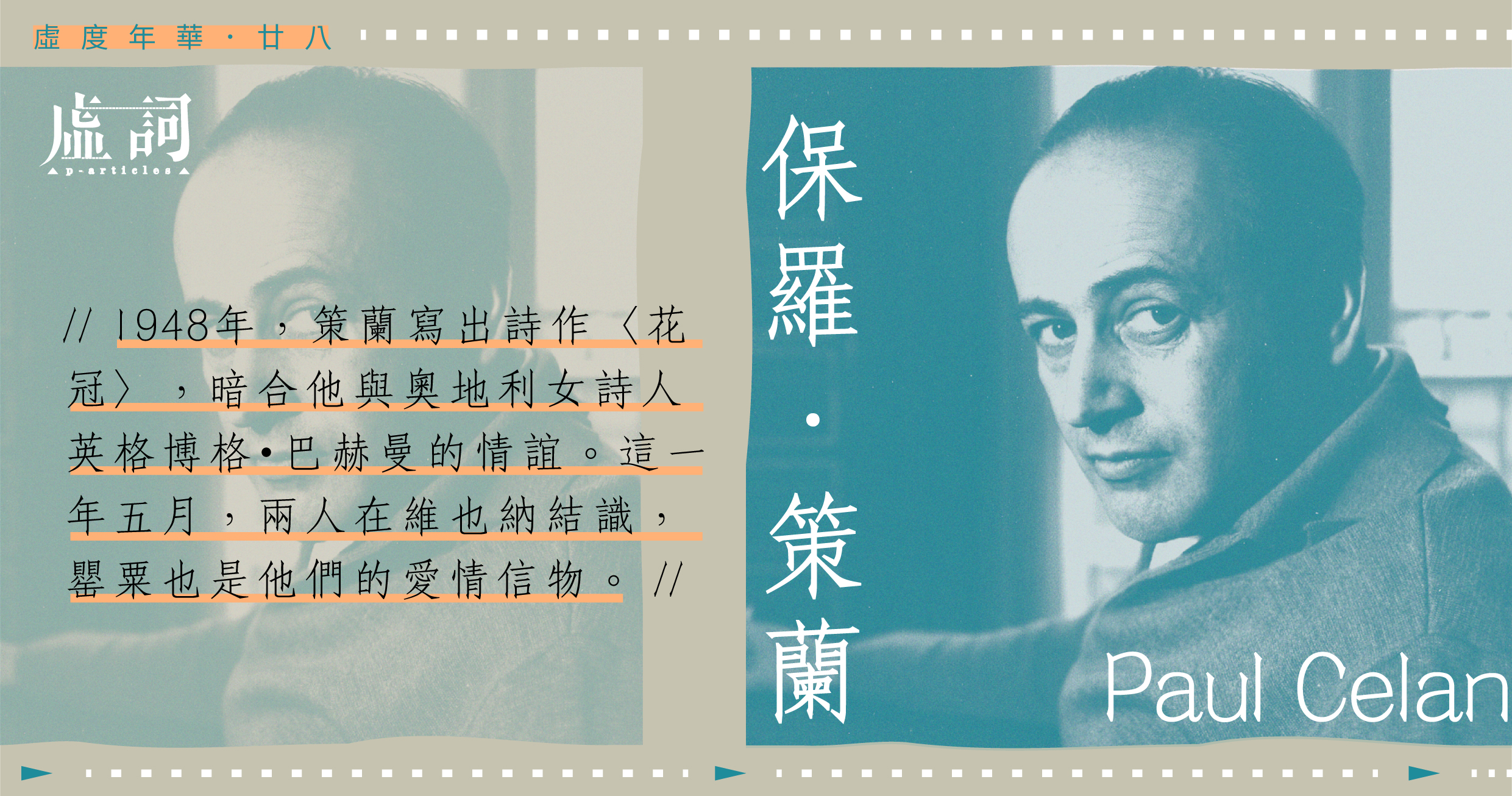

1948年,保羅・策蘭(Paul Celan),28歲。

這年,策蘭出版了首本詩集《骨灰罐裡倒出的沙》。即使詩集有多處印刷錯誤,三年來只賣出二十多本,剩下的詩集更被他打為紙漿——但策蘭在里爾克之後的德語詩壇地位仍然是毋容置疑的。1958年,他獲得不萊梅文學獎;1960年,他又獲得了德語文學大獎畢希納獎。策蘭的詩歌,總是在巨大而陰鬱的氛圍中,閃現迷人而閃爍的靈光。

阿多諾曾經說過:「奧斯威辛後,寫詩是野蠻的。」雖然戰爭對猶太人造成不可彌補的逼害,身為同胞的保羅・策蘭,卻仍然堅忍沉著地,以詩歌直面民族的苦難。在1945年發表的〈死亡賦格〉中,他便以深刻獨特的節奏與意象穿透現實,控訴邪惡的納粹。

「清晨的黑牛奶我們夜裡喝

我們中午喝死亡是來自德國的大師

我們傍晚早上喝我們喝呀喝

死亡是來自德國的大師他眼睛是藍的

他用鉛彈射你他瞄得很準」

〈死亡賦格〉(節錄,北島譯)

流離中重生,自撫母語痛楚

原名保羅·安切爾(Paul Antschel)的他,生於1920年的一個猶太人家庭。1942年,他集中營裡的父親因傷寒病逝;而同樣陷於地獄的母親,更給子彈打穿頸項。1944年,他把自己的舊筆名(Ancel)改為策蘭(Celan)——生命的苦難、沉鬱與流離,都被他放在這個置換音節的名字中。

對於一個與猶太、與死亡對等的詩人來說,1948年是他的重生之年。即使以色列在這年立國,但他卻選擇在巴黎定居。在給以色列親戚的信裡,他寫道:「也許我是活到歐洲猶太人精神命運終結的最後一個人——一個詩人。若放棄寫作,這世界就甚麼都沒有。」對策蘭而言,留在歐洲這片被獄火燒焦的大陸,他才可抽離地審視苦難,還有母語中壓傷自己的字詞。

《骨灰罐裡倒出的沙》中,策蘭寫有一首名為〈墓畔〉的詩。在這篇作品中,策蘭叩問死於非命的母親,還有生命裡晦澀無明的母語:

「你是否還和從前在家時一樣,

能承受這輕柔的、德語的、痛苦的詩韻?」

〈墓畔〉(節錄,北島譯)

在母親的規範下,策蘭自小就學習標準德語。因此,德語是策蘭的母語,是孕育策蘭的搖籃。偏偏就是這個語言的使用國,滅絕他的家族,謀殺了他的母親。生命泉源與死亡鐮刀,原來是一體兩面,殘忍而極盡可笑的虛妄。

墜入愛河:罌粟作為信物

策蘭也在1948年寫出詩作〈花冠〉(英文名 Corona)。「Corona」一字,源於拉丁文,有王冠、冠狀物、花的副冠、全蝕時日暈的意思。詩中反映的,是他與奧地利女詩人英格褒・巴赫曼 (Ingeborg Bachmann)的情誼。該年五月,策蘭在維也納認識巴赫曼。當時巴赫曼正在撰寫海德格的研究論文,研究語言的限度,加上她又參與「四七社」文社,因此就與策蘭一拍即合,墜入愛河。

「我們互相看着,

我們交換黑暗的詞語,

我們相愛像罌粟和回憶」

〈花冠〉(節錄,北島譯)

海德格說「語言召喚存在」,策蘭與巴赫曼正因為語言的牽引,發現語言之下的深淵,還有彼此那不可抗力的存在。而罌粟花朵的絢爛華美、種子可製成鴉片的功能,正好呼應愛情與生命危險詭暗、瞬可帶來毀滅的特質。死中求生,在荒原廢土中長出愛情。保羅・策蘭藉著詩歌,超越語言之痛,破滅死亡與恐懼的限制。

1953 年,巴赫曼出版詩集〈延遲的時光〉。當中一首〈訴說黝暗〉(節錄),就被認為是回應策蘭〈花冠〉的詩作。

「你凝望著黝暗的河

緩流過你身旁。

沉默之弦

緊繃於血浪,

而我緊握你心的歌唱。」

〈訴說黝暗〉(節錄,北島譯)

1971年,策蘭逝世一年。巴赫曼出版了長篇小說《瑪琳娜》,講述公主和東方陌生人之間的寓言故事。而那身穿黑色長斗篷的陌生人,就跟有著跟策蘭相似的,溫暖眼睛和磁性聲音。這個神秘來者,會不會就是保羅・策蘭的重生化身?

1948年,保羅・策蘭(Paul Celan),28歲。距離他自溺於塞納馬恩河,尚有22年。