【單身動物園】冼玉清:不結婚,又如何?

單身動物園 | by ksiem-cheung | 2019-01-07

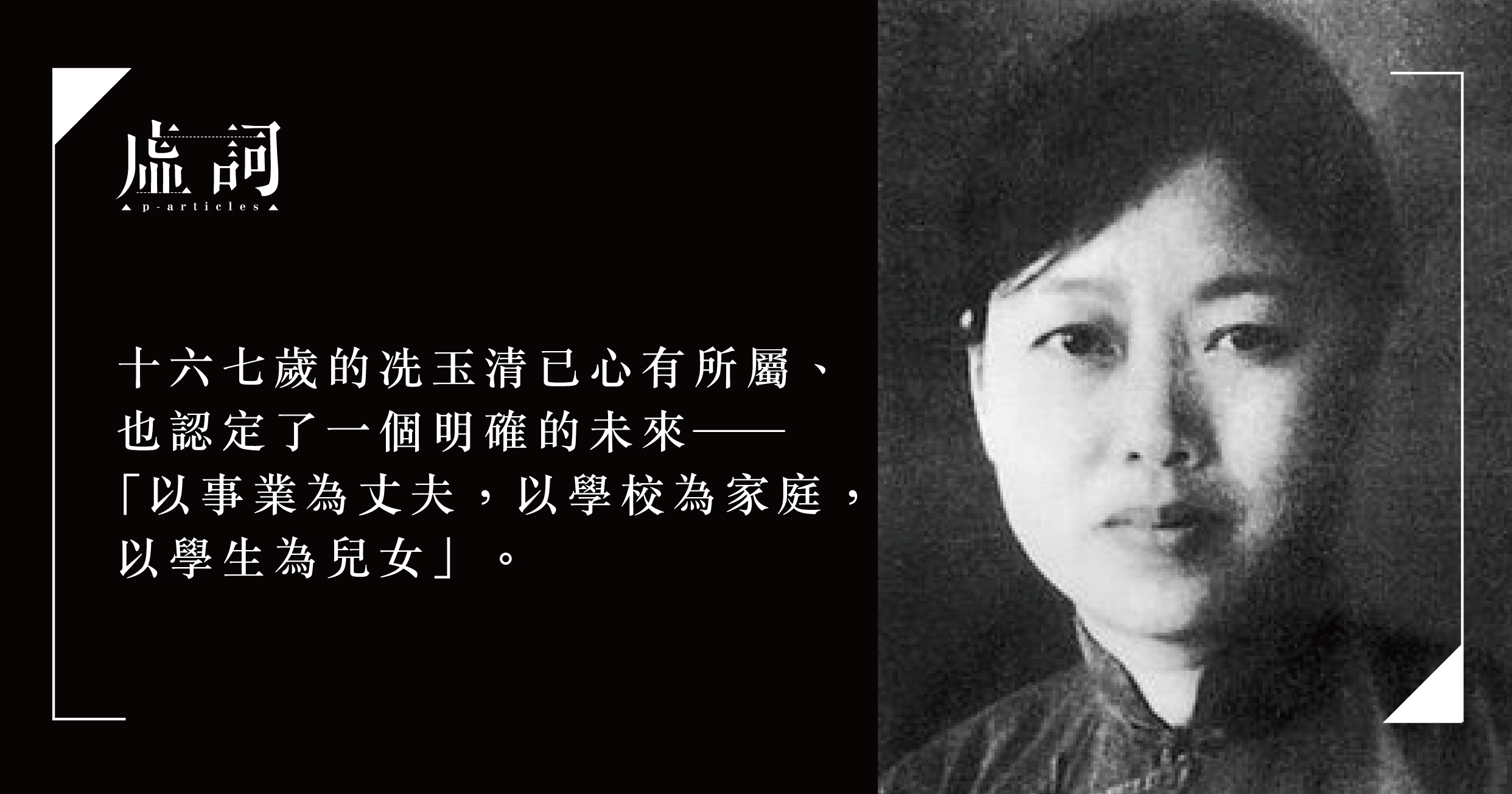

「嶺南第一女博學家」、「千百年來嶺南巾幗無人能出其右」……廣州嶺南大學(後被合併成為中山大學)的中文教授冼玉清,如今已被冠上這許多正面名號。然在世時,這位一生不婚的女性,不論在教學生涯、還是日常生活中,都常被流言蜚語包圍著,經歷諸多風波與阻礙。生於19世紀末,冼玉清所面對的「獨身」還是種陰影,卻也正在成為解脫的通道。

16歲少女宣言:以事業為丈夫

可能每個青春期少女,都曾跟父母一板一眼地說過「我以後不會結婚」這樣的話,十六、七歲時,冼玉清也決意要「獨身不嫁」,惹出些蜚短流長。然而有別於大多數意氣用事者,彼時她已心有所屬、也對認定了一個明確的未來——「以事業為丈夫,以學校為家庭,以學生為兒女」。1958年,60餘歲的她又在自傳中重申:「我自己認為,一有家室,則家庭事務瑣碎,不免分心,想全心全意做好教師,亦難免失賢妻之職,二者不可兼得。」橫掃過去人們充滿懷疑的哂笑。

堅決不婚的冼玉清,餘生卻都在為他人作嫁裳。潛心研究的她留下海量著述,尤在嶺南文化藝術(如粵謳、繪畫)的考據、鄉邦掌故的溯源,從《粤東印譜考》到《廣東藝文志題解》,從《漢班昭女誡》到《廣東女子藝文考》,一一羅列的話得要數到天光,而且每一本都是經典,也為後來的治學人鋪設了一條重要的路徑。

時下女性的遭遇,正如冼玉清在《廣東女子藝文考》一書中所揭示:「吾國女子,素尚早婚,婚前尚為童稚,學業無成功之可言;(婚後)盡婦道者,鞠躬盡瘁於家事且日不暇給,何暇鑽研學藝哉?」然而即便如此,她還是從中打撈出「一百零六種,作者凡百家」的廣東女子之作品,是以證明女子創作的風貌與力量——若女性不必再為日常生活消磨得乾枯慘淡,是否她們所能及之處,要比這書中記錄的更遠、更深廣?

第一才女好孤寒?「揮金如土」才是真

博學而不婚的女子,即便到了今天,還是常常被人貼上稀奇古怪的頭標籤——冼玉清便是大家心目中不折不扣的「孤寒鬼」,「吝嗇」事跡在大學裡人盡皆知。

中山大學黄天驥教授回憶堪稱經典:一次拜訪時,冼老師拿出一顆糖蓮子招待他,怎知蓮子放得太久、已經發霉了,但黃天驥怕老師傷心,硬是一口吃掉。老師見狀以為他愛吃,便又撕了一小塊紙、又包起幾個叫他帶回去吃(哪有人能吝嗇得如此可愛?)而曾做過冼玉清小鄰居的達輝,也在回憶文中寫過:每逢拜訪冼奶奶家,奶奶都會請吃「一顆荔枝、一塊木瓜」,只是一點點,從不多。

冼玉清的款待之道,同一般人認知的有極大分別,然而當別人遇上緊急事件時,她卻傾囊相助在所不辭。1941年,學者陳寅恪在港擔任大學教授,不久後日軍佔領,大學停課,陳的生活也陷入困頓。彼時同在香港的冼玉清,託人為他捎去了港幣40元,陳寅恪推卻不受,心內卻相當感激。冼玉清逝世後,他更感念至深地寫下輓詩:「香江烽火猶憶新,患難朋交廿五春。此後年年思往事,碧琅玕館弔詩人。」讀罷怎能不動容?而患病後的冼玉清,更是將大筆積蓄捐贈作社會公益之用,又怎忍心再說她吝嗇?

後來楊壽昌先生為冼玉清《更生記》作序時,就忍不住揭開這孤寒鬼的真面目:「躬獨身生活,而於親友夫婦父母子女間倫紀思義,敦敦致意。自奉簡樸,布衣蔬食,悠然自得,而周貧濟急,扶助人才,揮金如土。」不婚冼玉清,將關愛散置到更多人身上,不求共享歡愉,但要在顛簸中艱難與共。

九死一生,哀悼乳房

1935年,40歲的冼玉清確認患上甲狀腺腫瘤,幾乎失去性命,《更生記》便是她越過這次生死線後寫下的自述。

香港作家西西《哀悼乳房》一書中,那個獨自前往醫院接受手術的身影讓讀者印象頗深。若干年前,冼玉清也是這樣獨身走向手術台:「抵手術室,當中置割症床,時餘仰臥榻上,思潮疾迅起伏……倘不幸而隕命,則撒手人天,於一己未嘗不為得。倘蒼翁以為責任未了,延其時期,則亦安命委心,聽之而已!」

但在這九死一生的關頭,冼玉清的求生之法卻保證叫你瞠目——在冰冷的手術室裡,她只默念道:「然而著作多未完稿本,絳帳有前列生徒。宋元書本,校讎未竟。鄉邦文獻,正待編輯。褒師遺集,尚未編成,何以盡弟子之責耶?國難方殷,人心待挽;今竟齎志以歿,不能大聲疾呼,盡匹士之責耶?」還有那麼多未竟的嚴肅工作,可能連死亡也嚇得不敢來擾,於是她再度甦醒,重又回到小小書齋裡,奮身鑽研。

疾病沒有奪去冼玉清的治學理想,幾年後的政治風暴卻將一切打亂、摧毀。1955年肅反運動,批判「胡風反革命集團」、「胡適思想」、「肅清暗藏反革命分子」,全國高等院校再次對在校教師作出整編,年屆六十的冼玉清因在課堂上發表「文言文優於白話文」等講話,在政治鑑定中不過關,而被強行勸離學校,限時辦理退休。儘管之後她仍在書齋中繼續研究工作,但政治風波之烈、新舊語體更換之痛,都在治學過程中帶來諸多障礙,或許因此,不久後冼玉清又罹患了乳腺癌,而這一次她再無法逃脫病魔。

身患重病的冼玉清放不下研究之事,惟有託付學人李稚甫協助,只為完成進行已久的粵謳及嶺南冼夫人文化的研究。藉一封李稚甫的信函,可以看到冼玉清最後的治學時光:「昨日午後奉訪,見精神矍鑠,風貌無殊往昔,且知所患非惡性瘤腫,至慰於懷。而養疴期間左右尚不忘著述之事,實足令人敬佩……」然而在這期間,兩人還因著述到底使用文言文還是白話文,發生過好多次爭拗,細節不多贅述,但足可見冼玉清對於文化的堅持,是持續到生命最後一刻的。

人多稱婚姻是兩者間以愛相伴。以事業為丈夫的冼玉清,盡其一生陪伴學術,反頭過來,學術也是一位貼心堅強的丈夫,以其無可替代的能量,陪伴她走過多舛一生。