【新書】《左手之思》編者序——重讀西西的詩(節錄)

一

西西的寫作,始於詩也終於詩。她最早發表的作品,是十四行詩的〈湖上〉(《人人文學》),一九五二年,年方十五,六十八年後她最後的作品,也是詩:〈疲乏〉,二○二○年,八十三歲了;二○二二年底離世。她第一份編輯的工作,則是主理《中國學生周報》的詩頁。這許多年來,她當然寫出了更多不同類型的作品,小說、散文、藝談,等等,尤其是小說,一篇一貌,不斷創新,公認是華文世界十分重要的小說家。可從不見有人說她是華文世界重要的詩家。她也從不以詩人自居,她甚至從不自稱小說家,充其量只會說自己寫小說。至於是否成家、成詩人,她有自己的準則,並不以量計算。

我這樣說,是認為多年來她的詩相對地被忽略了。我多次聽到人說:她的小說比詩好。這種比較是口味問題,一如說喜歡咖啡多於茶,算不得真正的文學批評。評她的小說,真是連篇累牘;評她的詩,甚少。當然,詩寫得比較少,或者換一個角度,是小說寫得太好,也是原因。這本遺作之前,她先後出過三本詩集:

一、《石磬》,素葉,一九八二年;

二、《西西詩集》,洪範,二○○○年;廣西師範大學簡字版,二○一九年。分

三卷,卷一收錄《石磬》大部分的詩。簡字版略有刪減。

三、《動物嘉年華》,香港中文大學出版社,二○二二年。

加上這本遺作《左手之思》,合共四本;不計重複的,也不包括已發表惟不收入詩集的少作,大約有二百多首,說多不多,說少,其實也不少。僅就較早那麼兩本詩集,加上費正華(Jennifer Feeley)的選譯本Not Written Words(二○一六年),得何麗明之薦,她在二○一九年獲美國俄大頒發紐曼華語文學獎(二○一八年公佈消息),繼而獲瑞典蟬文學獎。是否可說禮失而求諸野﹖而歷來討論西西詩作最周全的,正是費正華在選譯本的英文前言。

一位詩評人吳念茲寫云:

日前有消息傳來,香港作家西西獲頒美國紐曼華語文學獎,引得本地文學作者、讀者一片叫好,不單因為她是人人稱讚的文壇前輩,還意味着香港文學進入了其他地區讀者的視野、獲得國際上的承認和好評。值得一提的是,此獎雖以文學冠名,其宗旨實專為華語詩人而設……。過去很長一段時間,我們會發現,西西受矚目、進入學術研究的通常是她的小說作品,其詩作則備受冷落。(《大公報》,二○一八年十月二十二日。)

紐曼華語文學獎不一定只頒詩作,不過這一次聲明是詩獎。是的,她的詩「備受冷落」,我們要評價她的詩,卻必須重新閱讀,重新認識像她這麼一個詩作者。因為她對詩,有自己一貫的看法,這看法,早在上世紀五六十年代形成,並且付諸實踐。

二

本書共七十二首,分兩卷,按西西的詩作順序編排,都未曾出書,部分且從未發表。上卷二十三首,選自西西在學曾公開發表的作品。西西一九五七年中學畢業,進入葛量洪教育學院,一年在校學習,兩年出外實習,一九六一年四月實習完成,成為正式教師。這是分界線。西西讀書時的詩作,並不止此,她自己也有少量剪存,再經過各方搜集,我大抵都讀到,再編選。她第一首詩〈湖上〉,自言受力匡的影響。這詩反映當年的詩風:押韻,十四行詩體,懷鄉。小小年紀,對詩的形式已很自覺,「划過了水草邊划過了小橋,/可會划到我懷念的故鄉﹖」;「三年來在島上寂寞流浪」,文字不差,表現對音節非常敏感,並不失禮。老實說,以十五之齡,並不比前輩作家力匡、徐速遜色。她原籍廣東中山,但祖父母三代已移居上海,是以他鄉當故鄉,離開她喜歡的上海故居(看過半屬自傳的《候鳥》可知),對它的懷念,也就可以理解。錢塘江,她倒是幼時坐烏篷船到過的。接着的發表,已告別力匡和鄉愁了。

整個上卷,可說是她對詩的學習時期。她用了各種不同的筆名:藍子、皇冠、小紅花、莎揚娜拉、藍馬店、藍色尼羅河、小米素、麥快樂、張愛倫(愛倫、小倫、倫)。附上協恩中學,或者葛師的校名。這要感謝當年的報刊,不少設有學生園地,容納詩作,造就無數寫作人才。用許多不同的筆名,應是其中一位編者的提示,原因是她大量投稿,免予人她佔太多篇幅的印象。她寫詩像推着木頭車,趕詩的市集(〈趕詩歌的集〉),她往往還附上自己的繪畫、木刻(有的就有CY的署名),編者照用,可知她也頗受編者的歡迎。

一九六○年後開始用西西,西西也會在詩裏登場。到了七十年代,則主要用西西一名。其他寫作,例如小說,或閱讀專欄,偶然也用阿果;編劇則用母親的名字:陸華珍。

這時期已可見她對詩的各種試驗。例如聲音上的:

這裏是靜的,很靜,

除了海水的喧嘩。

這裏的水花是細碎的,很碎,

除了更細碎的,更細碎的泥沙。

(〈清晨的海灘〉,一九五七年四月。)

有的,用了小說的寫法,例如〈紅磚砌成的小屋〉(一九五八年六月),詩較長,差不多一百行,敘事變化拿捏準確,顯然已相當成熟。這裏不引了。

有的,居然運用了意識流,例如〈主觀之唱〉(一九六○年七月):

幻及那個凌波

E是白

風琴是黑的,他說

又說及剎那存在

攜一個酒瓶之類

高更諾亞諾亞地

黑妻進帆布去了

剖下

瑪蒂斯的

艾略特的句

七十年代

再沒有甚麼可唱

這詩收結對照她稍後的〈詩話三〉,艾略特,「七十年代/再沒有甚麼可唱」。至於「他說/又說及剎那存在」,意識流到當年流行的存在主義。西西的小說《東城故事》多年來被誤讀為存在主義小說,認為西西這時期信奉存在主義云云。我在〈西西的創新〉一文,已加以澄清。她與存在主義的關係,其實沒有關係,相反,她在小說裏已有微言,表示保持距離。

〈給無邪〉(一九五四年八月)是記中學時的筆友王無邪,他們通信一年多,王教授年輕時寫詩,提倡「蜻蜓體」,西西曾有詩仿效。

〈我是個野孩子〉(一九五八年三月)寫於葛師師訓時候,出諸孩子的角度一時期,她寫過一個小說〈和孩子們一起歌唱〉,刊於《青年樂園》(一九五八年四月),獲徵文的第一名。寫她在唐樓的天台教學生讀書,都是貧窮的孩子,許多被認定是「野孩子」。這是香港的艱苦時期,新舊移民卻能守望相助。香港一九七一年始推行免費教育。

其中〈一個庸俗的字〉(一九五七年八月)很奇妙,當年她喜歡用「藍子」的筆名,這詩卻認為這個字用濫了,她要棄而不用,或有她不喜歡的人/物事也未可知。

總說少年為賦新詞強說愁,在學時的西西不免如此,但也不盡是無根的牽強。她中學時沒有甚麼同窗好友,在英文書院,喜歡中國文學的甚少,更因為不知好歹,在文章裏描述了學校的師生,被告誡,且受同學「另眼相看」。當年的校長免去她一半的學費(當年分學費和堂費),她是感激的;也不是完全獨學而無友。她在《候鳥》中記載有一位較她高班的師姐,這位師姐看來內斂、羞怯,難得同樣愛好文學,借書給她看,卻一句話也不跟她說,兩人只書信相通——這真是今已失去的溫柔的藝術。她說書本給她開拓了一個廣闊的天地,從此不再感覺寂寞。可不多久再見不到師姐,原來退了學,做修女去了。這所以,上卷的關鍵詞,是離別,是寂寞,成為她淺少的人生經驗裏深刻的體會。例如〈真實的故事〉(一九五七年四月),寫的正是離別,她把經驗轉化、衍演,這詩是她在協恩的校刊一首組詩的重寫。又例如〈辭一九五六年〉,她自己成為了要離別的人。

下卷四十九首,近半未發表過,詩末沒注明發表園地的即是。西西在寫作《欽天監》後期退出專欄,詩寫得最多,包括《動物嘉年華》一書在內。晚年又回到詩那裏去。她寫在紙上,任何紙上、簿上,有時在舊稿的背面,有些夾在書本裏,真當弊帚不珍。我編《動物嘉年華》時,她無可無不可,總怕別人費神。只是提出以動物為主題,為生活日益艱難的動物說話,而且找不同的年輕畫家配畫,是一本繪本,她才說好啊。

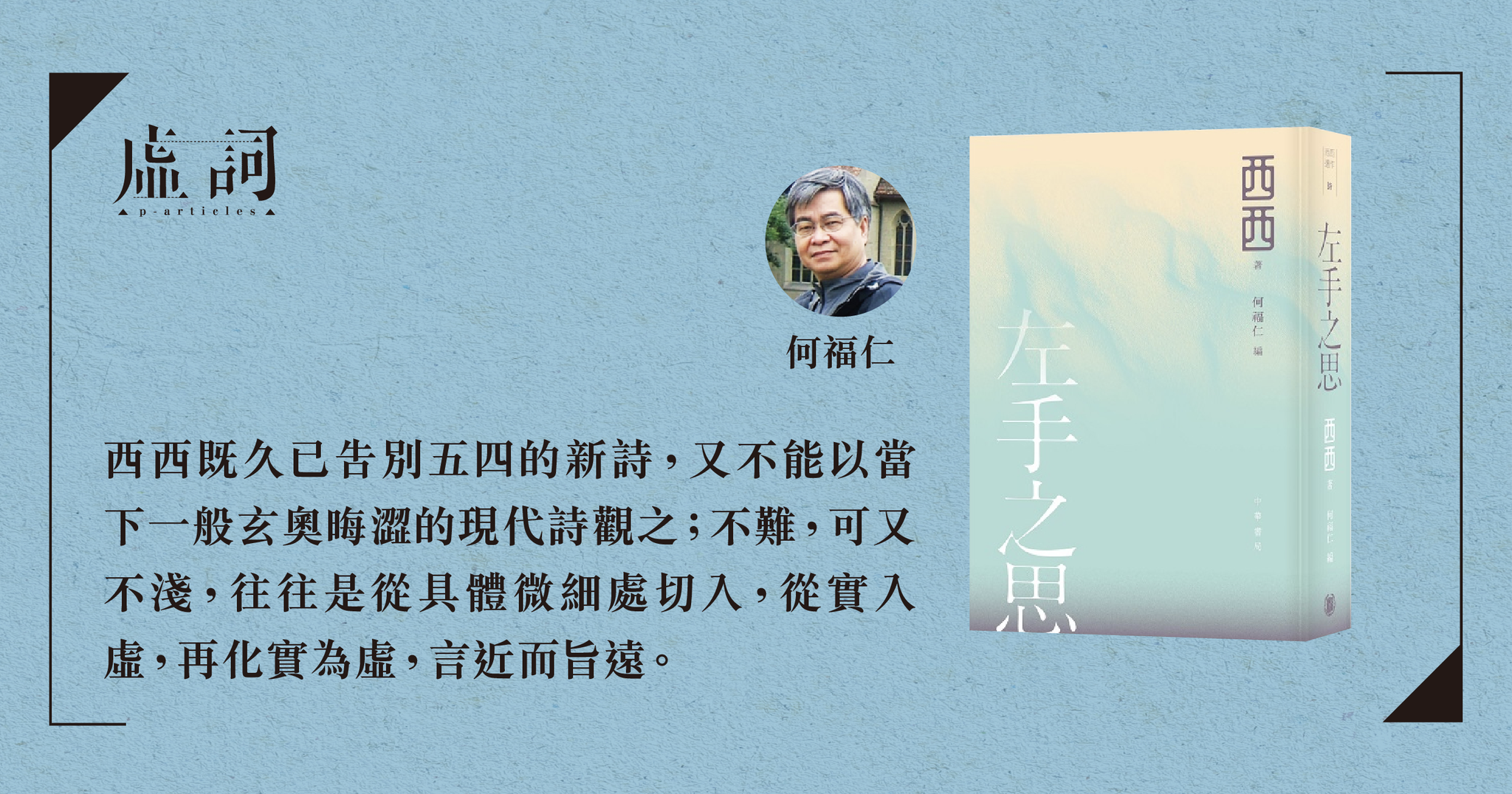

她晚年的詩,我曾借用齊白石題畫的話,說她「工夫深處漸天然」,「天然」之來,固然出於多年的工夫,更是她樸素清純的人格的表現。我說她的詩別樹一幟,像楊牧在《西西詩集》的扉頁所言:「自成一家」,別以為這是客套宣傳,詩集之前,我已聽他這樣說過。西西既久已告別五四的新詩,又不能以當下一般玄奧晦澀的現代詩觀之;不難,可又不淺,往往是從具體微細處切入,從實入虛,再化實為虛,言近而旨遠。她寫自己日常的生活,用第一人稱,寫年老,寫疾病,可不是美國羅伯特‧羅威爾(Robert Lowell)、安妮‧塞克斯頓(Anne Sexton)、西維亞‧普拉斯(Sylvia Plath)等人的自白詩(Confessional Poetry),她沒有精神病,沒有深挖自我的傷痛,消沉而至於要自殺。以〈左手之思〉為例,傷殘多年,不僅不抱怨,還從另一面積極地、正面地看生活,看世情。本書卷二大部分作品,都出自她的左手,可說是左手之詩。她在離世前兩年,開始有認知障礙,但仍然認識詩、記得詩,一直寫到〈疲乏〉,她說:

我會懷念我的朋友

我們一起生活過的地方

我們年輕健康的日子

是的,她的朋友,她生活過的以及她的作品到過的地方,會永遠永遠懷念她。

二○二三年四月