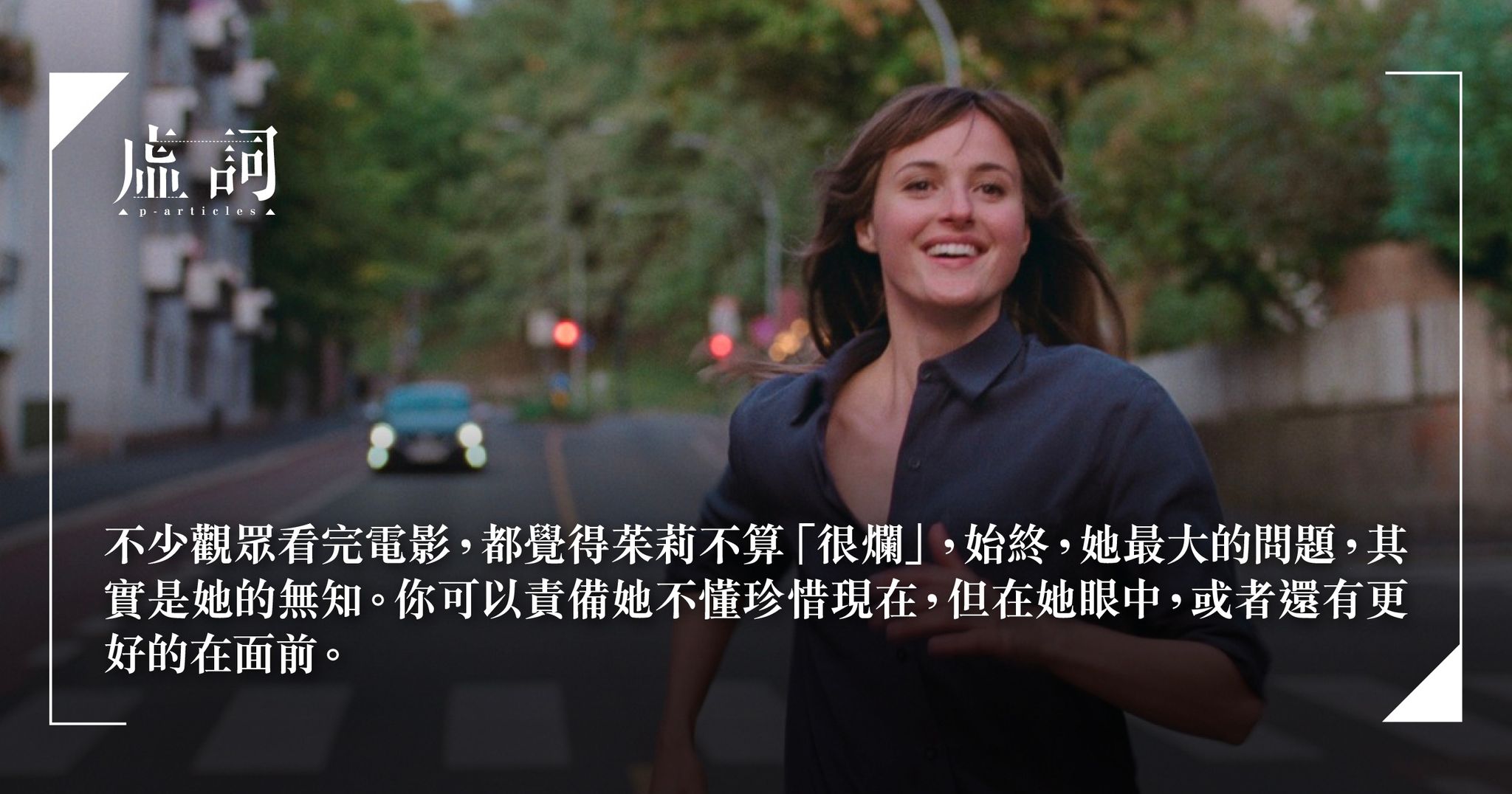

無論在處理手法、主題、情感上,《世上最爛的人》呈現的形態,都極為斷裂,但馮曉彤認為電影對於現今世代的特性,卻勾勒得不錯,並對照導演著迷的齊克果著作,談及我們要面對的困局。沒有真理是一勞永逸,沒有答案是永恆不變,人類終將被伴隨自由的焦慮折磨到永遠。 (閱讀更多)

真正失控的多元宇宙,楊紫瓊的瘋狂進化

過去幾年,觀眾於主流科幻電影所接觸到的多元宇宙,說穿了只是一個用作商業偽裝的平面概念,但格局雖小奇峰處處的《奇異女俠玩救宇宙》,卻是一部真正意義上將「多元宇宙」概念玩弄於股掌間的奇想之作,並結合了楊紫瓊的身世,讓電影有著一點自傳色彩。它再次提醒觀眾,過去多年總是在歐美電影被迫「降級」擔任次要角色,飾演一些華人母親閒角的楊紫瓊,其實仍是個多麼厲害的演員。 (閱讀更多)

從閾限看《變鈦》:父親陰影、閾限身體及存在

影評 | by 綠色衫 | 2022-05-23

《變鈦》榮獲康城影展金棕櫚獎,但可能題材較「溝」,討論沒有預想的多。但文章作者綠色衫對「女」主角 Alexia 的身體呈現則大感興趣,並希望從閾限角度分析她兼具賽柏格和雌雄同體的身體意義,以及她和「父親」的關係,並解構她和耶穌共通的閾限角色狀態。 (閱讀更多)