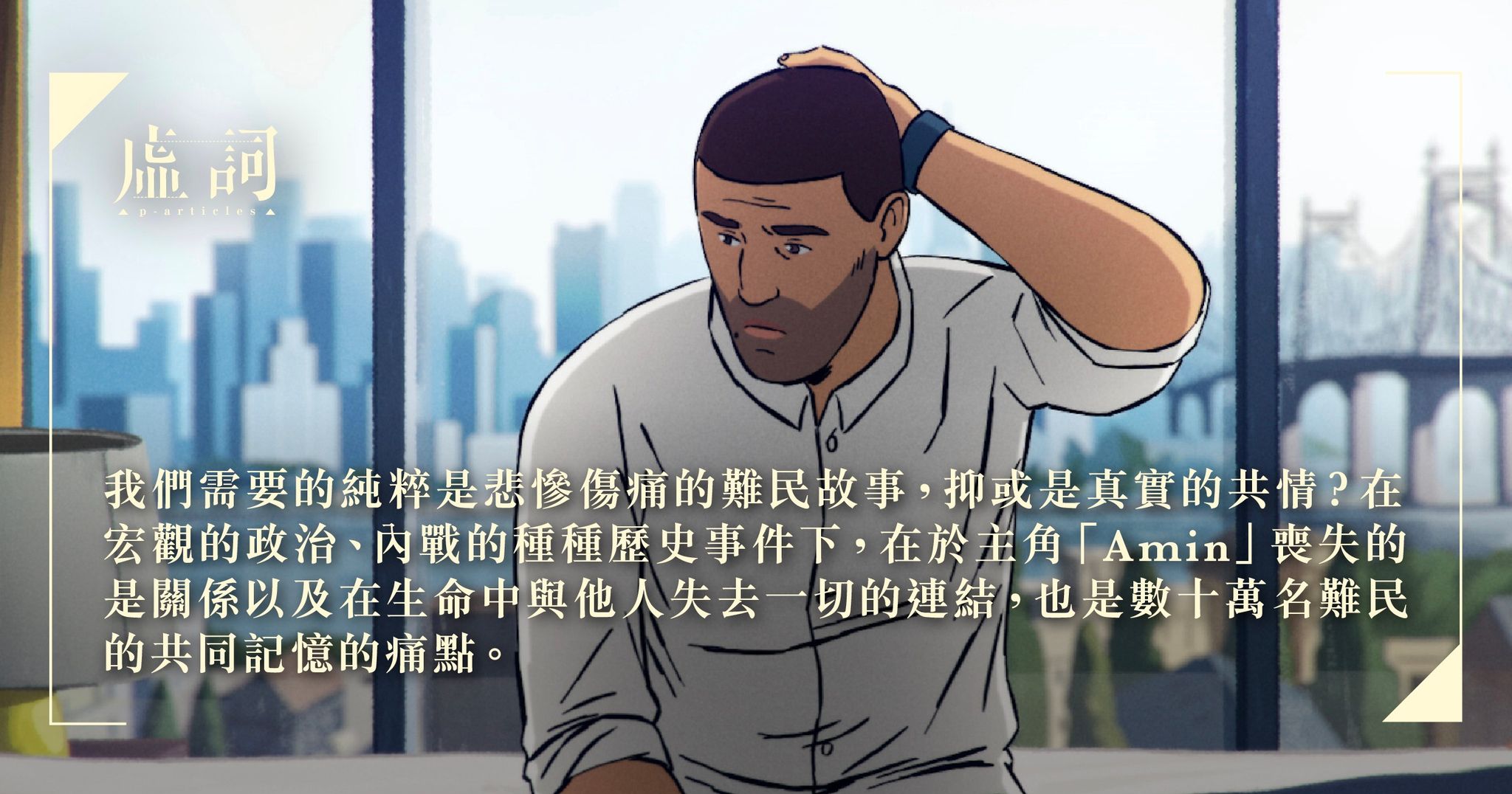

以往不乏以難民作為題材的電影,榮獲多項奧斯卡提名的《無處安心》,藍筠雅認為這部動畫紀錄片的野心,在於從主角揭破種種真象後的叩問,讓我們反思需要的東西,純粹是悲慘傷痛的難民故事,抑或是真實的共情? (閱讀更多)

《無處安心》:重獲自由的安穩日子,讓你羞恥嗎?

作為一部動畫紀錄片,《無處安心》(Flee)的動人之處,是它儘管那麼迂迴虛構和粗糙,但仍能令人相信它的真實細膩。故事講述阿富汗少年阿密,生逢戰亂年代,與家人逃亡出國,但最痛苦並不是那些險象環生,甚至死在貨倉裡的逃難歲月,而是逃亡過後,他的餘生從未獲得真正的安心自由。他的第二人生是真的用第二個身份去刷掉真正的過去,換取粉飾太平的生活。離開故鄉,換上新的身份,為脫離苦海而矯情作假,結果讓阿密一輩子都無法釋懷。 (閱讀更多)

《Drive My Car》Hit the Road

戲院解禁重開,濱口龍介執導的《Drive My Car》再度上映,林關關形容,電影是那種一層旋進一層的結構,直探人心底蘊,挖開瘡疤的同時,也是在解著結。就像在等待著一個完好的契機,將一切混沌、隱忍的情感,有序的從體內釋出,近乎一種精密計算⋯⋯ (閱讀更多)