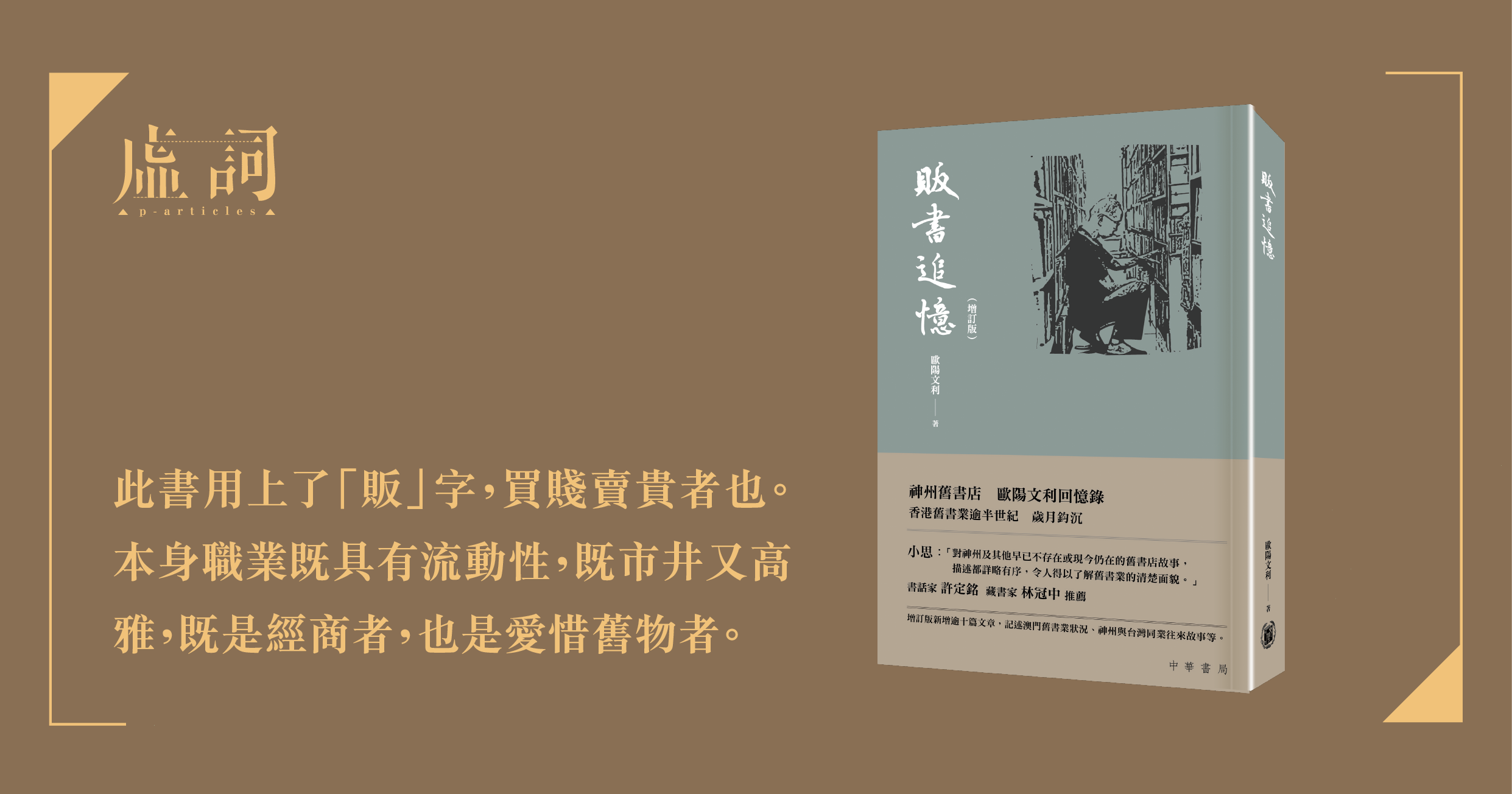

在《販書追憶》書題中,歐陽先生先後用了三年時間斷斷續續書寫從事售賣舊書的歷程及行業裡其他同行的興起與沒落。不僅記載了港島各區的書商、小書店、小人物──「收買佬」等各類市井人物的影跡,也同時讓讀者走進了時光隧道,彷彿聽到太平山街上吆喝聲、看到三角碼頭的帆影、樓梯街旁的街坊忙著四方城戰況的情景。此書用上了「販」字,買賤賣貴者也。本身職業既具有流動性,既市井又高雅,既是經商者,也是愛惜舊物者。在歐陽先生的描述中,看到他心懷感恩,追憶過去香港的社會,生命中的一段又一段知遇之情,並寄望將來循環不止的舊書生命,藉著「環保」之概念,或者正如此前所言:在環保的表皮之下,是那顆愛書、惜書之心,希望延續輪迴舊書的生命。 (閱讀更多)

《正在思想》,否則我們就會被整體所吞沒

江祈穎讀朗天新書《正在思想》,認為書中每介紹一位哲思家,都會由一個現代的社會文化現象導入,導引出那位哲思家對這些議題的洞見,並由他的一本著作開始說起,指出他的厲害之處後,再說其實他不止於此,還有更厲害的下一本,然後說到他對時代的影響,讓讀者一個一個思想家去理解,學習哲學理論亦該如此。 (閱讀更多)

修辭與戀像:評嚴瀚欽詩集《碎與拍打之間》

近年香港詩集出版頗盛,且尤多青年詩人交出首部結集,勞緯洛認為嚴瀚欽去年出版的《碎與拍打之間》,是其中不可忽略的一部,其寫作在詩藝上嫻熟並迷人,就詩的觀念本身也有豐富省思。身為詩人的嚴瀚欽,究竟是如何看待詩,以及寫詩?勞緯洛認為《碎》給予讀者的其中一道關鍵提示,就是「修辭」。 (閱讀更多)

自傳與公轉——周蜜蜜《亂世孤魂》的滄桑留痕

《亂世孤魂》是周蜜蜜與娘家、夫家的自傳,副標題「我與羅海星,從惠吉西二坊二號道唐寧街十號」,空間移動跨越香港與倫敦,時間軸上則從出生、成長與茁壯,所面對的各種衝擊,吳鈞堯認為此書帶領讀者重新撫觸歲月的疙瘩,不特別強調經歷過的苦日子,而對不同世代的讀者提問,「你到底要什麼?」 (閱讀更多)