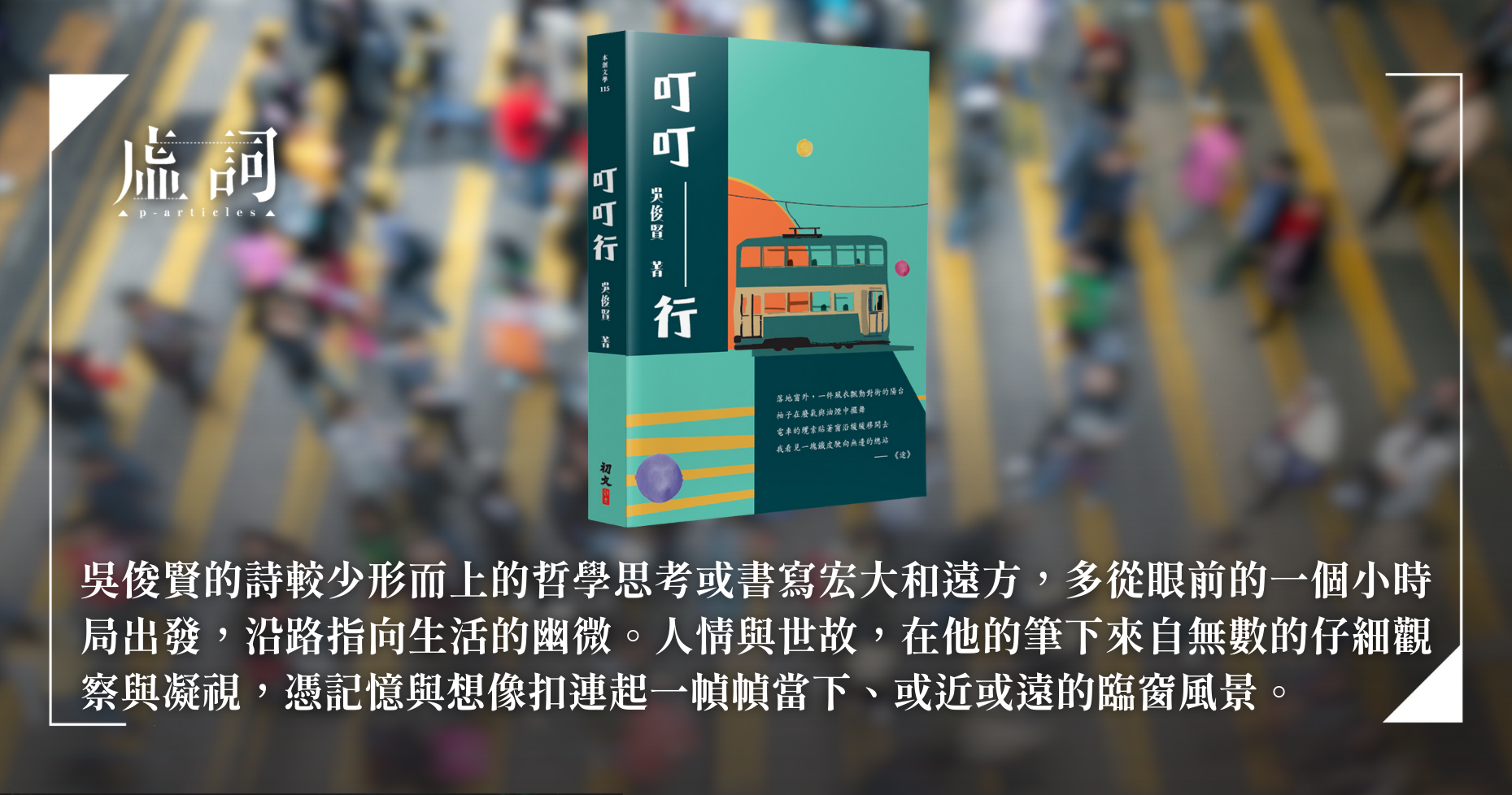

阮文略傳來香港詩人吳俊賢詩集《叮叮行》書評,指出吳俊賢的詩作以平實明晰打破了閱讀門檻。集內透過「地景」、「校園」等鮮明的題材分類,為讀者提供踏實的切入點,又在詩集中看見他向梁秉鈞(也斯)等前輩致敬。阮文略認為,吳俊賢的詩多從具體的「時、地、人、事」出發,以耐心的筆觸凝視北角、旺角等日常風景,捕捉人情世故與生活幽微。這種具敘事縱深且凝煉的寫法,在速食時代尤顯執著。 (閱讀更多)

再讀周漢輝《地納於心》:兼淺談現代詩的兩種書寫對象

書評 | by 寧霧 | 2026-01-20

寧霧傳來香港詩人周漢輝詩集《地納於心》評論,認為其為近香港詩壇佳作。寧霧指出詩集以公屋、街道、飲食為主題,繼承本土詩生活化傳統,創新運用電影技法如長鏡頭與蒙太奇,描繪空間逼仄與時間縱橫,展現對眾生苦難的悲憫與節制情感。寧霧藉此探討現代詩「現實」與「自我」兩種書寫面向,援引柄谷行人理論解構二者之對立;認為周漢輝以觀察取代想像,拒絕煽情與封閉的隱喻遊戲,其溫柔的人文關懷遙相呼應米沃什與希尼的詩學觀點——詩,必須是對他人平凡與苦難的深刻認知。 (閱讀更多)

蜘蛛網之舞——火中虐讀《撒旦探⼽》

書評 | by 蔡元豐 | 2025-12-30

蔡元豐傳來今年諾貝爾文學獎得主克拉斯諾霍爾卡伊.拉斯洛的代表作《撒旦探戈》評論,指出該書以十二章節模擬探戈舞步,透過「前六章」推進情節與「後六章」逆向重述,構建出如莫比烏斯環般原地踏步、永劫輪迴的敘事迷宮。故事描繪了騙子操控愚民的荒誕行徑,營造出充滿廢墟感與反烏托邦色彩的末日景象,藉此諷刺威權謊言及人性的盲目希望。蔡元豐認為觀乎全書,與其說是「隱喻」,不如讀作連結歷史與當下的「換喻」,是一部結構錯綜、猶如蛛網般的「複雜文學」。 (閱讀更多)

席捲全球的文化力,不是只憑政府大撒幣:讀《韓流憑什麼!》

書評 | by 許景雅 | 2025-12-29

針對席捲全球的韓流現象,許景雅指出《韓流憑什麼!》一書跳脫了過往僅歸因於政府「大撒幣」政策的簡化觀點,轉而從歷史與文化研究視角進行批判性審視。書中強調,韓流成功的關鍵在於民間互動、共創文化與數位平台的擴散;無論是偶像產業或網路連載,均體現了閱聽眾積極參與的動態過程。許景雅認為,該書不僅是歷史紀錄,更揭示出韓國如何歷經後殖民時期的自我探索,從而確立文化自信。韓國成功將「被展示的文化」轉化為具主體意識的「文化品牌」,並重新定義了屬於自身的美學價值與精神內涵。 (閱讀更多)

夜讀隨筆:水底詩社三人詩選《星的答案悄悄成形》

書評 | by 任弘毅 | 2025-12-09

任弘毅傳來水底詩社《星的答案悄悄成形》讀後隨筆,以此書作為學習「感受」的起點。他指出詩集中,翳陽直面疼痛以確認存有,一土以佛性解離轉化創傷,陳謨則在靈肉衝突中尋求詩的鬆綁。作為詩社成立初期的見證者之一,任弘毅稱三人不執著於技藝較量,反以強大的共情能力在喧囂中築起防線——這或許就是他們獨有的,在水底呼吸的能力。 (閱讀更多)