道德之舞︰作為姿態的超越——阿甘本《Karman》中的超卓洞見

藝人「偷食」全城道德審判爭先恐後,代入角色心情、渣男姣女大辯論,抽水發揮然後再審判這場審判本身,全面精神分裂,並務求迅速把一個所謂「話題」消費淨盡。他人目光無所不在。而黃子華《金盆啷口》中說港式文化核心是「面斥不雅」四字,維持著港式decency。以前我們常說香港沒有民主和人權,但有自由和法治。近年法制高速崩壞,令人開始懷疑,過去所謂「香港是一個法治社會」也是某種假像,大部份人心中,法治就等如奉公守法,而守法,除了因為害怕懲罰,也可能跟「面斥不雅」的制約有關。

沙特說過,他人是地獄,過去香港人就是非常介意別人的目光。光宗耀祖、「爭氣」、「唔好衰比人睇」;反過來,就是以大眾的目光去審判。之所以害怕被人判斷、被人審判,無非因為換了位置,自己也會這樣去判斷人、審判人。公眾人物被審判了,人們會理直氣壯地說「食得鹹魚抵得渴」,「預咗」。他人的目光,宛如一種外在的律則,它甚至比實際的法律更基本。很多釋囚用刑期贖了罪,卻因無法抵受歧視而走上絕路。不要做錯事,因為它首先會被人看不起,被人訕笑;被捕有罪坐牢了,出監之後會被人加倍看不起。被人看不起的人,站不起來,很難做人。

他人的目光 意志的困惑

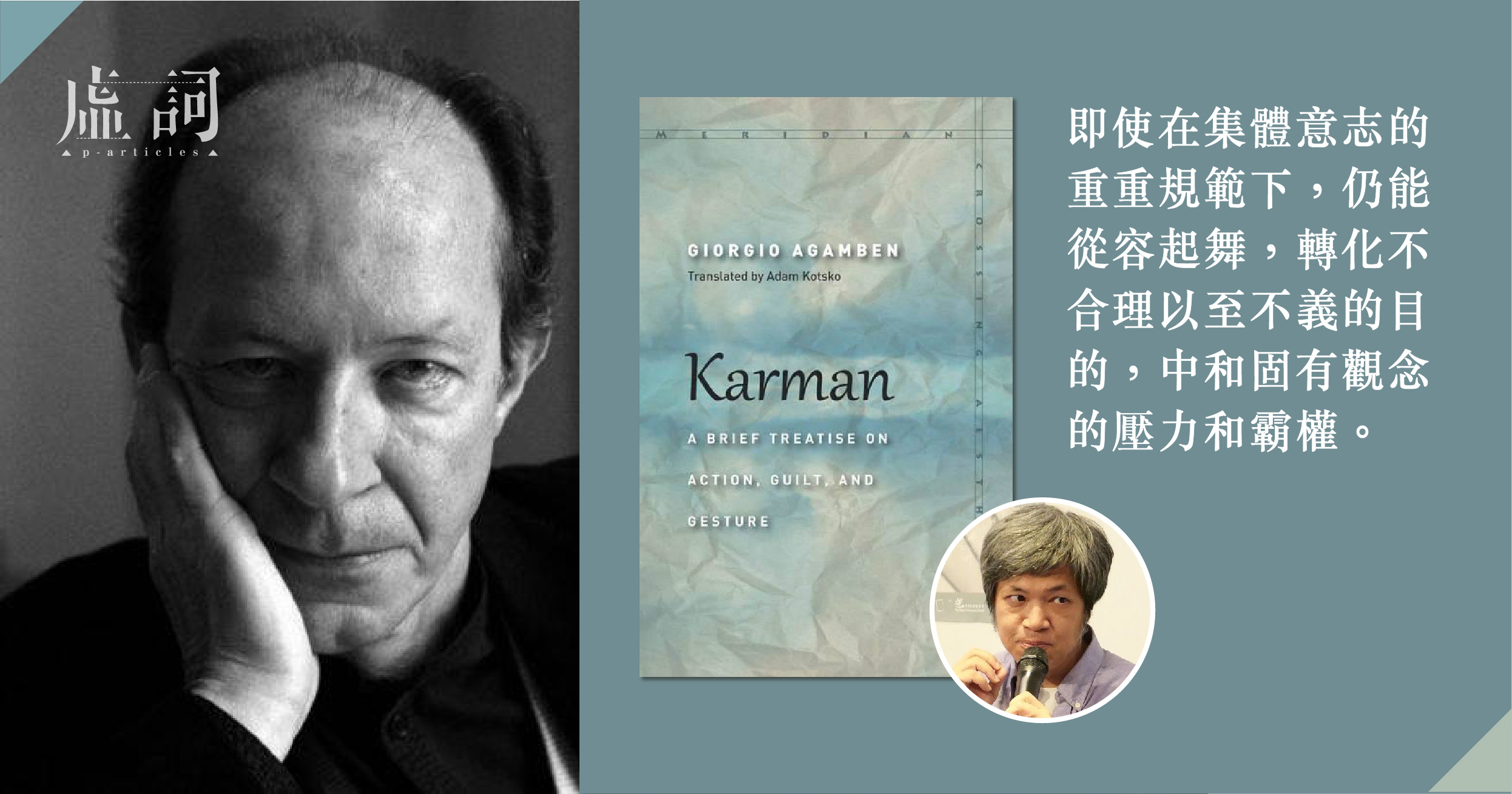

十之八九的人,待人處事都奉行他律道德。連沒有道德也基於他律或其缺席——在不介意別人目光,沒有恥感的社會長大、生活,就會相對為所欲為。這個外在的律則不一定是成文的法例,卻在文化和思想史裡,與若干法學概念有千絲萬縷的關係。意大利思想家阿甘本(Giorgio Agamben)在其新作《Karman》中,對這律則和人類行為的各種關係和意義,便有深刻的分析和論述。該書以「略論行動、罪疚及姿勢」(a brief treatise on action, guilt, and gesture)為副題,表面上是一部倫理學專著,探討何謂負責,責任何為,但看完的人難免掩卷驚歎,深覺其創意之高,陳義之廣,反映作者在論域已臻出入無礙之境,以學貫東西,縱橫古今形容之,殊不過態。

《Karman》直譯就是《業》。書中阿甘本把karman和crimen(crime)並置,這對東方人來說,一點也不陌生,罪業或罪孽並稱,我們一向耳熟能詳。有婦之夫偷情,是種下惡業,這業,既指行動本身,也指行動的後果。種惡業便是會帶來不好的後果,產生壞的影響。世界由業的法則組成,這法則就是因果法則,善業就是善因業果,反之,惡業則為惡因惡果,統稱業報。

眾所周知,業報是印度輪迴學說的核心,啟動業力和承受業報需要一個主體,那就是「我」。佛教嘗試提供突破輪迴的方法,因此「三法印」在領俉諸行無常之外,就要做到諸法無我。去掉這個主體才可衝開業力的法則。佛家有他們蕩相去執的修行方式,阿甘本無意重述佛說,而是從中獲取靈感,拿來審視西方罪疚和意志的涵義。他發現,「有罪」固然是意志承受了行動惡果的判斷,但意志作為實踐理性這主體,作為決定行動方向,因而得承受行為後果的機能(自由意志),並不是自有永有的。它勿寧是古羅馬至中世紀以來逐漸形成的觀念,而且會產生無可避免的理論困難。阿甘本是古羅馬法學家,也精通中世紀宗教文獻,所以他首先從字源演變來檢視所謂「有罪」的確義,以及隨之建構起來的意志觀念如何陷入「意志的困惑」(The Aporia of the Will)。

指控的循環;自由意志與惡的根源

有錯、有罪(culpable)的拉丁字源是Culpa,而一個人被指有罪,是要在一個被審訊的處境才是有意義的。行為的錯與罪是某人被判有錯,被判有罪,而這個審訊的處境就是Causa(case),一個可以在法庭形成的案例。阿甘本指出,表面上,審訊只是過程,法官需要根據特定的法例和標準才可判出結果,但正如卡夫卡在名著《審判》顯示,個體是毋須知道犯了甚麼法,便可在審訊當中逐步逐步被判有罪。換言之,光有指控就可定罪!

為了進一步說明這點,阿甘本引述了以下的猶太教釋經故事:末日審判上帝在最後一天審訊魔鬼。魔鬼問上帝他犯了甚麼罪呢,他所作的其實都是上帝創世滅世計劃的一部份而已。上帝就答他,他犯的罪就是指控。他一直指控人類犯罪,令上帝不斷懲罰人,現在他要為這指控本身受罰了。魔鬼當然對這判決不服,他的理由是:上帝不能判他有罪,因為一旦上帝這樣做,就意味有甚麼律則高於上帝,上帝才能根據這律則作出判決並施罰。指控和判決本是一個循環,沒有指控就無從判決,沒有判決指控也會落空,要脫出這個循理便要訴諸一個高於判決者(上帝)和被指控者(魔鬼)的存在——無論這存在叫無上法則或神上之神。

相關循環構成類似的理論困難。和「判決—指控」循環相似的還有「目的—手段」循環。目的論是中世紀佔主導的神學和哲學理論,而定下目的的機能就是意志。人的意志定出有限的目的,上帝的意志(神意)定出世界終極的目的。阿甘本指出,行動對古希臘的哲人來說,是從「由潛在到實現」去理解的,但中世紀神學家卻從亞里士多德關於選擇的討論中獲得靈感,於潛在和實現之間的中介,置入意志的觀念。意志解決了神的全能難題,即上帝若是全能的,祂當然也可創造邪惡,但這就會與祂是全善相抵觸。引入了意志便可解釋祂何以不會創造邪惡(邪惡只是完善的缺失),因為神意不包括作惡。上帝通過祂的意志作出了決定,規限了無限的潛在可能,只讓好的東西實現出來。因此,世界的創造其實也可視之為意志的創造。(《創世紀》:「神說:要有光,就有了光。神看光是好的,就把光暗分開了。」)

可是,意志的引入帶來新的問題,首先,是罪如何產生?意志定下目的,決定行為方向,犯罪當然也關它的事。神意不可能犯罪,但人則註定會犯罪,因為他們的意志是有限的,那些目的便包括壞的目的、邪惡的目的。但問題來了,意志是根據甚麼定出邪惡目的呢?抑或,由於它有限,所以便註定會把邪惡的可能包括進去?亦即,自由意志本身便包含惡的可能,甚或激進點說——自由意志就是惡的來源?

暴力=永遠的中途

如上述成立,那麼,自由的追求者便必須喝下這苦杯——自由的代價包括行惡。不過,即使我們接受這說法,罪如何透過意志具體實現仍是一個問題。人有限,是潛在的罪人(註定有犯罪的種子),但他犯罪就是從潛在的罪人到現實的罪人。現在大家有了意志這中介機能,這個意志是如何把罪實現出來的呢?

於是阿甘本引用了康德那著名的定然律令第二式:「我們必須視別人為目的,而非僅僅作為手段。」僅僅作為手段,就是純粹手段(pure mean)。意志不視他人為目的,而只視其為手段時,就是不道德,就會犯罪。阿甘本又引用本雅明的暴力研究解釋純粹手段。根據本雅明,「純粹」從來不是自有的,它總是與外在的,別的東西產生關係時才得以確認。就暴力來說,這外在的東西就是律則。暴力作為純粹手段,是一種沒有目的的手段,是總找不到其目的,一種永遠的中途性(mediality),由是不保證有「歸宿」,意志就在這不確定中體現有限性和「墮落」。

目的與手段的循環(我們可稱之為意志的惡性循環),和上述指控與判決的循環(我們可稱之為審訊的惡性循環)類似:二元對立的兩端本來必須依賴對方才有意義,但現在出現一個脫離此循環的機會。假如純粹的手段成立,那通過它就可脫出意志的惡性循環,走出「意志之困惑」,一如上述卡夫卡小說及猶太釋經故事裡,指控毋須經過判決,其本身就是罪,純粹指控脫出了審訊的循環。

道德之舞:作為姿態的超越

純粹手段和純粹指控都是負面概念,正是負面遮蓋了它們可能發揮的啟示作用。阿甘本的創意就在把負面的反上來,一下子轉成最終關於行動的超卓洞見。

《Karman》的最後一章叫「超越行動」(Beyond Action),講的就是行動的雙面性以及其超越。阿甘本首先解讀漢娜鄂蘭(Hannah Adrendt)的《人的條件》(The

Human Condition),重提從亞里士多德以來,行動都有兩個面向:一個是poiesis,通過工作(working/doing)展示行動,一個是praxis,通過實踐、表演(practising/acting)來理解行動。目的和手段相互扣連的意志循環跟前者有關。常用的示例是你定下了一個工作目的,然後尋找方法,逐步去達成它。在這個意義下,藝術創作屬於poiesis而非praxis。又或者以戲劇為例,劇作家的行動是poiesis,演員的行動則是praxis。

然而,行動真的只有這兩個面向嗎?阿甘本引述羅馬學者華羅(Marcus Terentius Varro )對亞里士多德倫理學的研究成果,引入了第三個面向:gerere。回到上面的例子,假如劇作家是製作型行動,演員是表演型行動,那麼,劇團老闆的行動便是

gerere,輔助型行動。老闆不創作,也不將劇本直接在舞台上實現,但他支持製作與演出,他擺出了一個(成全的)姿態(gesture)。他擔起了責任,他是整個製作和演出的最後負責人。

說穿了,阿甘本所謂「超越行動」或者走到行動之外的領域,其實就在姿態的發現。如果說poiesis走不出意志「目的—手段」的惡性循環,純粹手段(直接呈現為猶豫不決、不道德等)又是一種不易接受的脫出方法,那麼,道德行為是否可視為一種實踐呢?答案是可以,同時不可以。說可以,是任何有道德意識的人都可自視或被視為將某個道德劇本實現、表演出來的當事人。事實上,不少理論家都是這樣看待道德行為,即視之為道德實踐。說不可以,是道德行為如果可稱為某種實踐,則它也不是一般的實踐,它勿寧是以姿態為主幹的,很特別的實踐,說貼切點,是一種作為姿態的實踐。

道德行為:既是純粹手段,也是純粹目的

對阿甘本來說,舞蹈是用來闡釋姿態的最佳藝術形式。變動不居的舞者肢體,在千迴萬轉的身影裡,看似朝實現某一目的(編舞原型)接近,但隨著舞蹈作品不斷呈現,無數即興的舞動時刻改變了原型,同時豐富了原型,以至實現出來的,那不斷變動不斷產生新內容的作品,絕不能視為原型的再現。我們很難說舞蹈是手段,編舞原型或預先貫入的意義是目的。事實上,舞蹈不同戲劇和文學,舞動、純粹的身影移動、肢體能量的爆發等等,都比甚麼原義或目的來得基本。阿甘本認為正是舞者的姿態中和了作品(poiesis/work)的霸權,化解了創作或製作時意志在目的和手段之間擺動的緊張。回到道德問題上,道德行為當然也有如此這般的姿態,它既是純粹手段(沒有目的的手段),也是純粹目的(沒有手段的目的),說貼切點,手段和目的這一對概念無法真正加諸其上,它超越了陷入「意志之困惑」的所有行動。

佛家用悟空破執,袪除煩惱突破生死輪迴;阿甘本則主張用姿態衝破意志「目的—手段」的惡性循環。回到文首他人的目光那問題,他人的目光作為外在律則,規範和制約了相關群體或共同體的行動,儼然形成了集體的意志,個人朝那意志規定的目的,尋找種種生存的方法。例如大眾對藝人的期許形成了藝人若干存活和成功方程式,要成功,就要擅用那種種手段。那「目的—手段」的循環當然令人無法自由,並且會催生純粹指控就能定罪的荒謬情況。坊間閒聊會嗟嘆藝人作業,自招罪疚,業力系統作為另一個外在律則,解釋了一切,彷彿就可與其他人無關了。人們慣於把自己置於一個外在的位置,不,是等同於外在律則(這個情況就是集體意志)的超然位置,那是一種有意無意,企圖脫出相關惡性循環的想像,那個不敗之地,就是上文所云,魔鬼向上帝抗辯時提到的無上法則、神上之神。藝人或被審判的任何人脫不出去,更推動旁觀者想像自己可以脫出去,扮演一個永遠「食花生」的角色。

是的,如果說「食花生」也是一種姿態,則這種姿態不得不說有點醜惡。阿甘本提倡的道德姿態當然不是這樣。兩者的分別大抵就在一個是想像的,另一個是真實的;一個是旁觀的,另一個是參與的。「食花生」只是一種想像的脫出,易地而處,又或者類似的事情發生在自己身上時,被審判的苦況便輪到自己感受。真實的脫出來自道德的舞者——即使在集體意志的重重規範下,仍能從容起舞,轉化不合理以至不義的目的,中和固有觀念的壓力和霸權。舞者須要參與道德漩渦,從不會作壁上觀,指三道四。他們的姿態是曼妙的舞姿,而非尖酸刻薄的指頭。

萬般帶不走,唯有業隨身。在強大的他人目光底下,能出入無礙,從容自處者,難道不也就是善業結緣人嗎?

(文題及小標題為編者所擬)