《我想結束這一切》:當我夢見我殺死了我

燒腦鬼才何其多,任性不凡、懶理觀眾感受的編劇和導演,豈止基斯杜化路蘭(Christopher Nolan)一個。如果《天能》(Tenet)已經令你滿頭問號,覺得路蘭走火入魔、故弄玄虛,那絕對不建議看查理荷夫曼(Charlie Kaufman)睽違五年的新作《我想結束這一切》(I'm Thinking of Ending Things)。同樣不容易看,而且非常不討好,但《我》所埋藏的內容,比起《天能》既宏大而又蒼白的未來藍圖豐富得多。亦當然,是更為艱澀,極度考驗觀眾耐性的一部作品。

傳聞《我》是年屆六旬的查理荷夫曼收山之作,有如豁出去的最後一次精神分析電影實驗,卻被影評人形容為肚臍眼作品。說得好聽是苦心孤詣,難聽就是孤芳自賞。很難看完,應該說是「難看」,即使電影是在網上串流平台上架,對耐性一向緊拙的我而言,看了兩晚都是開場不久便投降熄機。打算放棄之際,剛好戲院重映查理荷夫曼的成名作《無痛失戀》(Eternal Sunshine of the Spotless Mind),入場重看一遍,再以對讀的方式作為切入點,總算找到看下去的動力。

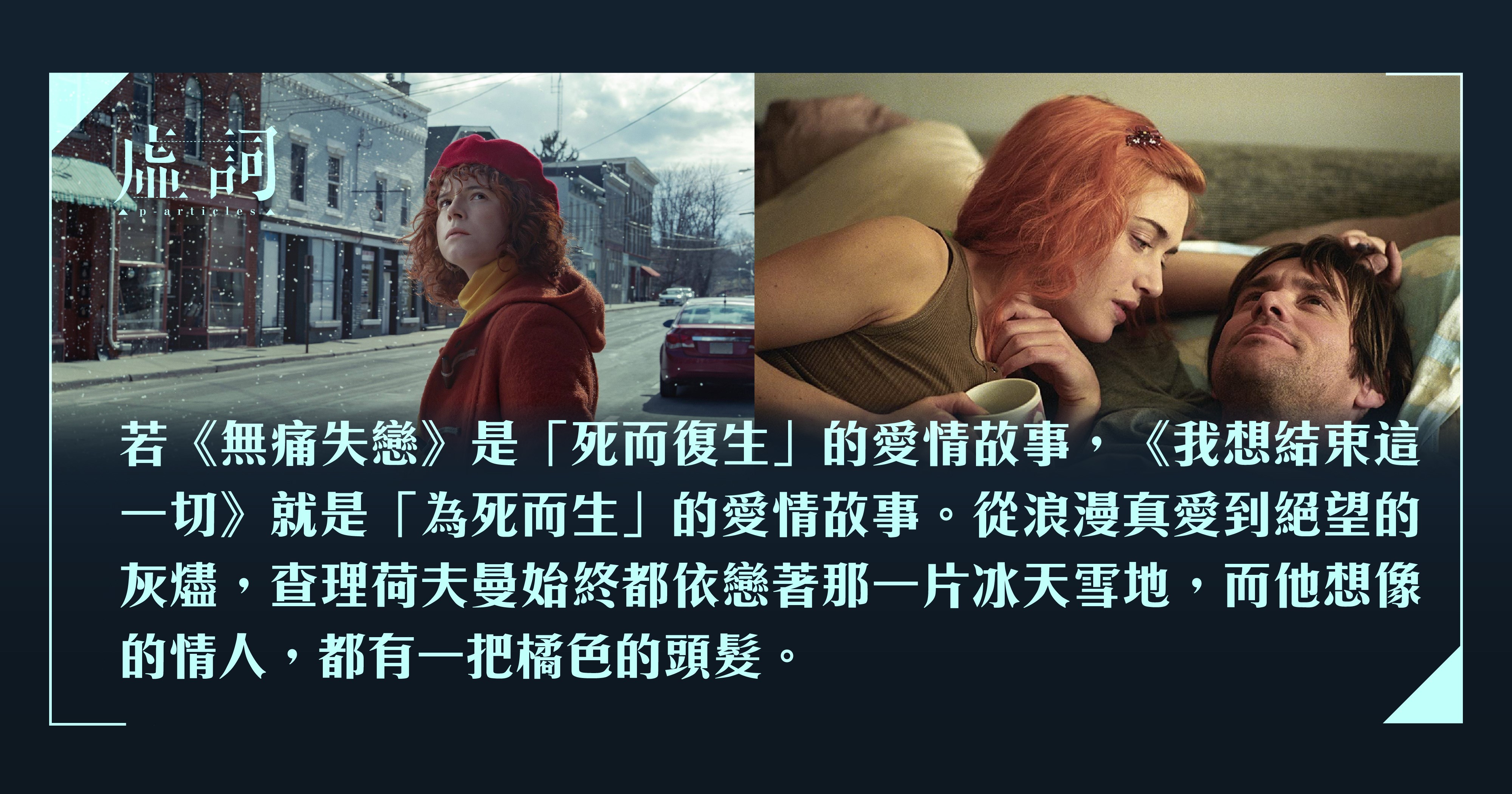

若《無痛失戀》是一個「死而復生」的愛情故事,簡單來說,《我想結束這一切》就是一個「為死而生」的愛情故事。但當然,《我想結束這一切》複雜得多。

兩者故事頗為相似,都是關於一段早已陷入怠倦期的感情關係。《無》圍繞著一家專門替顧客刪除戀愛記憶的神奇公司,在失憶者的世界裡,那是一段不曾發生的關係,沒有戀過,就不會有失戀的痛。讓記憶死去,自我重生,是「死而復生」,與此同時,男女主角 Joel 和 Clementine 清空了彼此戀情枯竭時的記憶,卻又重新愛上對方,也是「死而復生」。《無》的浪漫,在於它證實了超越記憶的真愛,而真愛是無可替代的。但《我想結束這一切》完全不浪漫,應該說,是一廂情願的製造浪漫,卻讓一切變成無比尷尬的災難。

《我》是一個有如「莊周夢蝶」的故事 —— 這亦是查理荷夫曼從《無痛失戀》到《腦作大業》所一脈相承的創作主題。女主角 Lucy(但只是她的其中一個「名字」)表面上是整個故事的主人公,描述她在一個冰天雪地的夜晚,經歷了一場跟男朋友 Jake 回家吃飯的驚險、詭異旅程。

這一晚何以既不安而氣氛鬱率呢?可能因為外面下著大風雪,男朋友雙親的言行舉止都很奇怪,而且她想早點離開,明天還有事情要做。但根據她的內心讀白,最主要的原因,是她已經想結束這一切,結束這段持續了半年的戀情。兩人關係陷入瓶頸,貌合神離,而她愈來愈覺得對方不適合自己。然而,隨著電影鏡頭的各種微小暗示,觀眾不難解讀,原來這一晚、這段經歷、這個故事 —— 包括她自己以及她的男朋友,都只是一場夢,一個被想像出來的世界。夢的主人,是存在於這個世界裡另一個年老、孤獨而自閉,在附近一所學校做清潔工的 —— 真正的 Jake。

透過許多線索,誰是莊周誰是蝶,謎底(但沒有謎面)逐漸揭開:擁有自我意識,糾結著如何結束戀情而且被電影鏡頭鎖定了的 Lucy,只是一個被想像的偽主體;毫無存在感,亦沒有展露內心想法的年老 Jake,才是整個故事的真正主體。他獨居,未婚,沒有女朋友,亦沒有人理會,只是默默做著清潔工人,看著校內學生排演話劇,躲在雜物房整理工具,是一個現實之中活著但沒有人生,其實「不存在」的人。但年老 Jake 虛構出一個中年版本的自己,一個有親人,有女朋友,有社會地位的理想自我,在某個下雪的晚上,他駕車與女朋友回到家裡吃飯,並且將女朋友介紹給(同樣虛構的)父母認識。

對於真實與想像空間的交錯,熟悉查理荷夫曼作品的話,都應該不會陌生。記憶是一場意識流的換裝遊戲。在《無痛失戀》裡,故事一直穿梭於男主角的真實經歷、舊日記憶及潛意識拒絕刪除而重新創造的新記憶,作為提示,女主角的頭髮顏色亦隨之不斷改變。《我想結束這一切》沒有這樣清晰的切換,但整個被想像的世界,卻有相應的浮動設計:女主角的名字和身份背景經常改變,有時是 Lucy,有時是 Lucia、Louisa 甚至是 Ames。同樣有時是畫家,有時是正在寫論文的研究生。而 Jake 父母的年紀(配合那誇張到近乎是惡魔化身的笑聲),亦有如恐怖電影般不斷改變。「人設」上的破綻,表達了一切都來自真正主角浮動不定的想像,而最明顯 —— 更同時令電影看起來陰森可怕的是,當 Lucy 在 Jake 家中看到對方年幼時的照片,她馬上質疑照片中的孩子不是他本人,因為她覺得那其實是年輕時的自己。情況就像她在車裡跟男朋友朗讀過自己最近寫的一首詩 Bone Dog,但這首詩最後卻出現在男朋友房間裡的一本書:她的自我意識當然不會想到自己(以及 Jake)是另一個 Jake 虛構出來的,所有她的記憶和創造,寫過的詩,聽過的歌,想過的事情 —— 電影裡面出現過的對白和畫面,其實都是假象。整個故事,他們存在的世界,都是覆蓋在真實層之上的想像世界,一場主體調位的莊周之夢。

當然,電影本身不是科幻推理作品,不需要燒腦於女主角是否真的被想像出來,時序與空間的真偽不是重點,因為這個緩慢冗長而冰冷的故事,值得細嚼的是它描述了與時間之間既迷離而思辯的關係:「我們認為自己在時間中穿梭,但其實剛巧相反,時間就像一陣冷風,穿梭於我們靜止的人生,偷取我們的溫度。」如詩的剖白,卻說明了年老 Jake 身上所看到的時間,是跳出「我思故我在」——「我們認為自己在時間中穿梭」的既定存在觀。時間流動,但「我」仍然靜止,「我」這個主體,其實不「在」時間/故事世界的線性之中。

女主角眼前的一夜風雪,回家路上的佈慄氛圍,她所經歷的時間,都是「我是故我在」符號假象。她是「我思」的主體,但這個「我」並不存在,她以為自己正在思考「想要結束」的事情,是指向怎樣完結這一段平淡乏味的感情關係。但其實,這個「分手」的念頭是移花接木自真正的、被閹割的主體,即是年老 Jake 正在思考「想要結束」的事情。思考主體並非真正主體,而被閹割的主體卻以旁觀者、隱形人、無存在感的曖昧姿態,躲在暗角偷窺自己所作的夢。夢裡面,「我」想要結束的是愛情,但夢的主人,那隻蝴蝶,那個孤單的老男人,不「在」的我所真正想要結束的,是自己的生命,是「自殺」。

夢境像蜘蛛網一樣,總是處於不穩定的狀態,而且滿佈破洞 —— 就好比 Lucy 置身這個處處都不對勁的詭異一夜。從破洞裡,偶然可以穿過網隙看到下面的真實層,獲得一些意義不明的提示。例如電影中短暫零碎的清潔工人片段,它們有如一些主線故事以外的雜訊,被錯誤剪輯進來忘記濾走的畫面,例如作為某種叫喚訊號的電話鈴聲,每一個打電話給 Lucy 的人,來電顯示都標記著她自己的名字(而且每次不同),這些來電就是真實層的干擾,從 Lucy 看來,是對方打錯電話,但在夢境下面的真實層,是真的有什麼人打電話給做清潔工人的年老 Jake,而女主角的名字,便全都來自電話簿上的聯絡人,於真實中「存在」的女性。

當女主角真的接通電話,另一邊並不是她下意識以為相識的女性朋友(否則不會成為她電話簿上的聯絡人),卻是來歷不明的一把蒼老男性聲音:「只剩下一個問題需要解決,我很害怕,我覺得有點瘋狂,我已經模糊了。」聽起來就像這把聲音的主人在自殺前的最後呼救,而聲音的主人,是這個夢的主人,那個獨來獨往、沒有朋友和家人,在學校做清潔工人的年老 Jake。

夢境之所以出現的原因,相當哀傷。一個絕望而孤獨的年老男人,臨終前唯一可以傾訴的對象,就是自己想像出來的一個可以接通電話的女性。

整個故事裡的最大線索、或是破洞,其實 Lucy 早已察覺,被其吸引著,而且一直就在面前。作為理想投射的中年 Jake 非常不願意帶女朋友進入那陰暗神秘的地下室。如果這是一個潛意識的夢,夢的底層,反過來就是真實。地下室暗示著夢的缺口,而 Jake 亦隱約知道自己是被想像出來的,他知道地下室有洗衣機,洗衣機裡面正在清洗另一個他(年老的、真實的自己)的工作服。讓女朋友發現這件工作服的話,這一切想像便無法維持,夢境將會結束,回到絕望的真實。因此,弔詭的是,真實的 Jake 期待 Lucy 接聽電話,聽到自己的聲音,但理想自我 Jake 的任務卻是極力阻止 Lucy 察覺到那個孤獨、被閹割的「我」的存在。

孤獨,是查理荷夫曼電影世界裡的共通主題,或許是他自己的親身體會,在《何必偏偏玩謝我》(Adaptation)裡,他亦創造過一個虛構的雙胞胎弟弟,將自己從靈感枯竭中拯救出來。相似的想法,在《我想結束這一切》便成為了真實與夢境那個「我」的雙胞胎。若完全放棄現實那個絕望失敗的「我」,是否可以創造一個讓自己不在場,但自己繼續好好活著的世界?《我》的結局,像是《無痛失戀》的反面。《無》證實了真愛不死,即使清洗記憶,無論失戀還是失憶,只要曾經有過,命運都會讓有緣人重新愛上對方,別人偷用那些記憶、對話,做同樣的事情,亦無可取代。但《我》想要「清洗」的,卻是一段一事無成的孤獨人生,讓「我」重新再來一遍,跳進自己想像的世界裡,創造一個新的自己,將主體換成自己的情人,然而,夢裡 Jake 仍然不是個理想的男朋友,電影那麼「難看」,是因為他過份表露自己的博學優雅,亦滿心以為找到一個意趣相投的情人,其實他早已被「我」/女主角所嫌棄。無論真實與夢境,他的人生仍然失敗,逃離不了那個絕望虛無 —— 投向死亡的漩渦。

糟透了的一晚,糟透了的一場夢,揭穿了真實的「我」本就孤僻自閉,不懂得與人相處。你無法想像出一切,因為你永遠都無法夢見自己並不知道的事情,亦無法創造一個自己不曾有過成為過的美好的自己。

兩部電影,從浪漫真愛到絕望的灰燼,唯一的共通之處是,這麼多年來,查理荷夫曼始終都依戀著那一片冰天雪地,而他想像的情人,都有一把橘色的頭髮。