【虛詞.防空洞與避難所】住在山下的人

散文 | by 林英華 | 2022-05-29

280779578_1056919108571933_4055518106317329422_n.jpg

初抵花蓮的半年,我覺得自己是被困在山下的人。山赫然地躺在我眼前,我只有一輛天藍色單車,在它的腳下每日繞圈生活。

朋友說你把淑女車騎成這樣已經很不錯,從人社騎到志學街買飯,再從志學街騎回住處,上坡,下坡,再上坡,再下坡,機車在身旁咻咻而過,你還是努力地踩,石子路上坑坑窪窪,一不小心,古早米台目從籃子蹦出,仙女散花。

離開香港以後,我才知道單車也有很多種類,所謂淑女車,不懂變速,是穿裙裝也能上落自如的單車。朋友又說,常常在遠處便可認得你,志學街著裙踩單車,你是第一人。

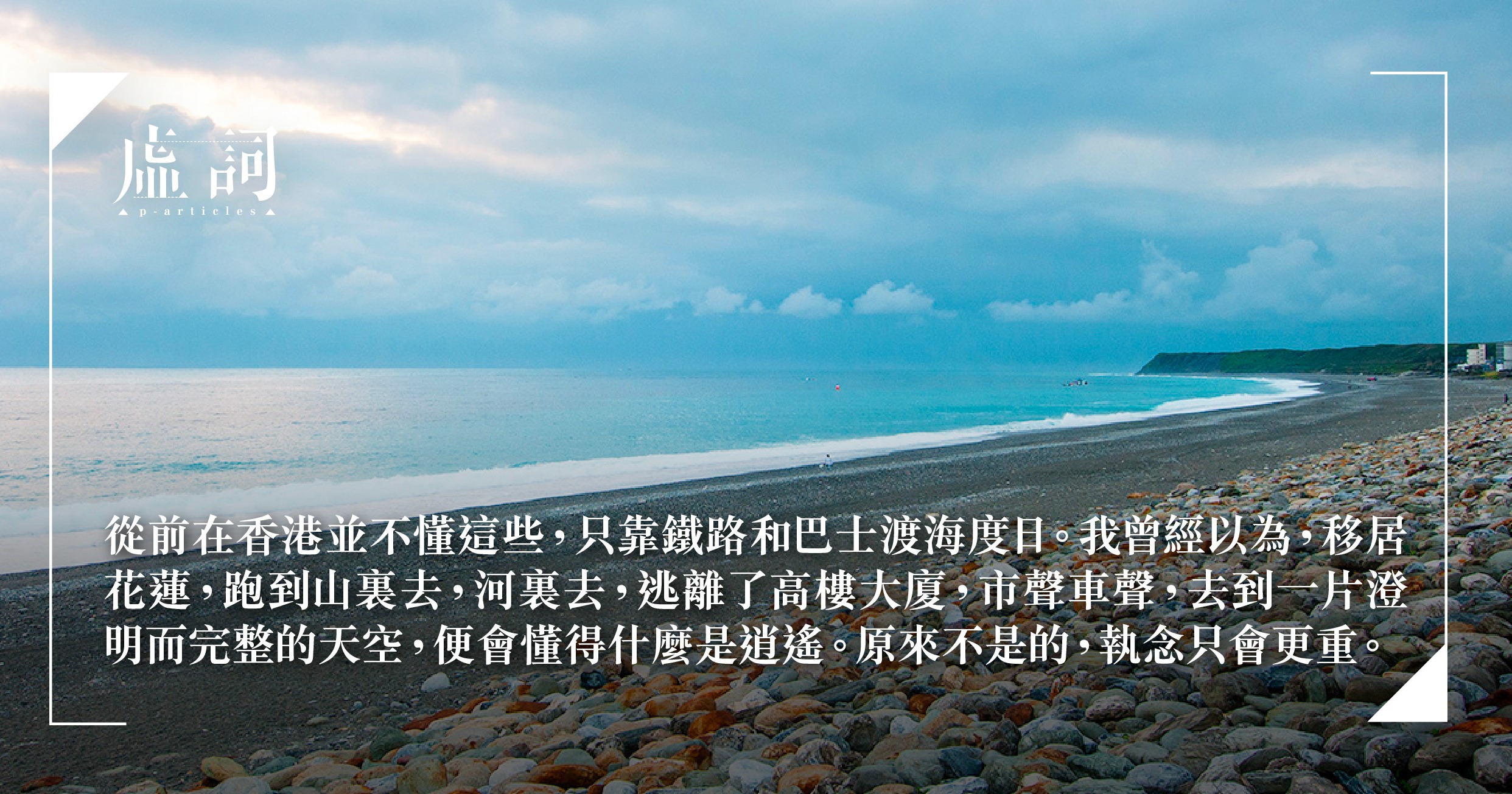

從前在香港並不懂這些,只靠鐵路和巴士渡海度日。我曾經以為,移居花蓮,跑到山裏去,河裏去,逃離了高樓大廈,市聲車聲,去到一片澄明而完整的天空,便會懂得什麼是逍遙。

原來不是的,執念只會更重。

朋友說我宅,沒有課的日子便窩在小套房,不願外出。我把這一切推託給一輛踩不上高速公路的單車,一小時一班次的公車,花蓮多雨的天氣,還有,還有那條連綿不斷的中央山脈。

只有我知道自己說謊,明明在香港,自己也是個住在山下的人,山每天跟著我移動,家門口,列車上,工作長廊外。那時我並不討厭山,每日細看它分明的輪廓。在香港,山並不遠離人煙。大學時某一地理系的教授說,香港是世上最容易到達郊區的城市,你在葵芳地鐵站外搭三十分鐘小巴,便可以到達城門水塘,那裏的猴子會搶走你手中的百佳塑料袋。牠認得那些塑料袋。後來我才知道,他被稱作香港郊野公園之父。

或者說,在高度密集的商業城市,郊野命途必定如此,不遠離人煙,是它無法遠離,無法抗拒人的來訪與打擾,被迫在這紛擾的世道上摻上一腳,無聲亦無語。

我離開後的那個冬天,野豬走上了柏油街道覓食,最後演化成攻擊婦人,咬傷輔警的新聞故事。隨後的某個深夜,七隻野豬被誘捕,人道毀滅。好聽的名目。據說誘捕當夜,有一男子一直在旁,叫牠們回到山上,直到被職員趕走時,他哭了。

可能我也是一隻因善意提醒而僥倖回到山上的野豬。從這山到那山,連夜奔跑,遠離那個以人道解決問題的地方,以為可以覓到一處可安身立命的山頭。

然而從抵達花蓮的那一天起,我的夢便是空白一片,母親、前男友全都沒有跑進來,不知為什麼,只有父親曾以背影的方式出現。我不確定那是不是父親,他背對著我在吃漢堡包,那個後腦勺很熟悉。父親心情好時,總會搔搔自己的後腦勺,笑得像個孩子。

但稀疏的白髮又讓我覺得不是他,他還沒有那麼老。我渴望那人並不是我的父親,正當我要拍他肩膀確認時,便被枕邊的手機嗡嗡吵醒。

信息是來自一個擁擠翳焗的城市,記者招待會、確診數字、圍封強檢的訊息如同窗外的鯉魚山,橫斷在我面前,沒有辦法繞開,也沒有辦法回覆,只能躺在床上默默地接收,偶爾提母親多洗手、注意身體、戴好口罩。午後的天空,飛機聲轟轟不斷。

房東告訴我,花蓮也有機場,在旅遊旺季,接送巴士絡繹不絕,連我所居住的套房,其實曾經是旅客在這裏遊玩的落腳處。其後疫病爆發,飛機停飛,機場關閉,民宿為了求生也開始轉型,稍作改造,轉租給附近的大學生。

假若世界因疫病而停滯了,為何每天仍是會聽到飛機聲?

朋友說或許是直升機,又可能是途徑花蓮的航空。我將問題拋給了一同等垃圾車的台灣女孩,她住我樓上,台北人。她給了我一個從來沒有想過的答案,「那是軍用飛機。」

原來花蓮背靠中央山脈,面向太平洋,早在日治時期已是軍事要塞,而當時花蓮在南北兩處均有一座飛機場,北邊的「花蓮港北飛行場」,稱之為北埔機場;而「花蓮港南飛行場」則叫做南埔機場。戰後,南埔機場成了歷史的遺跡,而北埔機場繼續沿用至今,即是現今的花蓮機場一帶,為軍民所共用。

我以為山巒疊嶂,天涯海角,足以讓人隱匿過日,但原來軍事演練的飛機每天在我頭頂上徘徊。

女孩還說二戰某期花蓮有大量的防空洞,供當時的軍兵和民眾躲避美軍的空襲,「現在大多數都已經拆毀了,花蓮港那邊還剩一個『海角防空洞』,蠻小的,不值得參觀。」

於是那個週末,出於好奇,我便一個人跑去了海角防空洞。那其實是「寄居」在一個日式建築內的防空洞。日式房舍已為海礦館所用,教參觀的市民大眾認識海洋深層水。而防空洞則待在外庭,與奼紫嫣紅的玉芙蓉作伴。

銅鐵所鑄的介紹牌爬滿綠意,防空洞三個大字也繡上青苔。我站著樓梯外猶豫著要不要往下走,不知下面會有什麼,在這春光明媚的外庭中,我竟生出一絲恐懼。

還是咬咬牙往下走,既然都來了。整個防空洞不過六七米長,兩旁擺設了些舊時照片,舊照片上工業煙囪林立,一下子教人認不出那是花蓮,後來在地面的展板得知那是戰時冶煉戰略物資「鋁」的生產工廠。我沒有細看照片,全身的神經被頭頂一長兩短的轟鳴聲所震攝,那是空襲時的警報聲。

我嚇得頭皮發麻,沒有穿過這六七米長的防空洞,而是從原來的入口返回地面。當我走出防空洞時,聽見一小女孩說:「媽媽,真的有人會走進去呢。」我彷彿成了外庭寧靜悠閒中的一個傻子,一個驚慌失措的傻子。

我想起了最近上映的一部荷蘭動畫片。說是動畫片,其實也是一部紀錄片,主人翁阿敏是阿富汗兒童,他成長於神學士蠢蠢欲動的時期。父親身居要職,某日清晨被不明不白地帶走,自此之後,全家便陷入了恐慌之中。預見著不明朗的將來,母親決定舉家遷往歐洲,可是,當時能對阿富汗發出護照的,只有蘇聯解體後的俄羅斯。

他們唯有將俄羅斯當作跳板,默默找尋機會,偷渡到歐洲。其中,他們一度窩在不見天人的俄羅斯舊房子、密封的偷渡船艙和條件惡劣的收容所。最終,一個收價高昂的人販子讓他成功偷渡,告別前給他一份履歷,讓他熟記裏面的故事,並嚇唬他把自己的前半生忘卻,不要再向任何人提起。多年後,面對鏡頭,即使是閉眼,他仍有恐懼,徐徐地說出自己飄蕩的前半生。

這部動畫片,台版譯作《漂浪人生》,我向售票員索取票時,知道自己國語不好,小心翼翼不要讓自己讀成「漂亮人生」。後來,我知道香港也上映了,譯名是《無處安心》。