SEARCH RESULTS FOR "真實"

證詞

小說 | by 如牛羊 | 2026-01-15

如牛羊傳來小說,書寫「我」在「我」的葬禮上,安躺在鮮花環繞的棺木中,試圖安睡,卻被周遭的悼詞所擾。昔日中學同學自稱摯友,卻以陳年舊事將「我」定性為偏激孤僻之人;大學「飯腳」誇大我們的親密,形容「我」為理想主義者;甚至長年疏離的友人聲稱是「我」唯一交心對象,滿口後悔與感激。而「我」作為自己人生的首要證人,似乎沒有任何話語權。

寫散文的人

散文 | by 陳偉樂 | 2026-01-09

陳偉樂傳來散文,記「他」作為青年文學愛好者,雖鍾情散文的真實技藝,卻因恐懼觸碰原生家庭與病痛的創傷,常在書寫中採取迴避姿態。在大學修讀創作課時,刻意以詞藻掩飾傷痛的作品被導師評為「隔靴搔癢」,令「他」陷入對寫作本質的懷疑,質疑自己到底寫什麼?散文到底是什麼呢?

澳總理穿 Joy Division樂隊上衣被批反猶太 團名純屬小說虛構名稱 非真實納粹機構

報導 | by 虛詞編輯部 | 2025-11-27

身為一國之首,在公眾場合的服裝往往不僅是個人品味的展現,更可能被對手放大為政治攻防的武器。澳洲總理Anthony Albanese於2025年10月23日結束訪美行程返國,下專機時未著傳統西裝,而是穿著一件印有Joy Division經典專輯《Unknown Pleasures》封面的黑色T-shirt,因而在一週後遭到反對黨猛烈抨擊,被指控「支持反猶太主義」。

小刀

小說 | by 鍾粹 | 2025-11-01

鍾粹傳來小說,書寫「我」自四月起便處於枯竭期中,身心皆受困頓,寫不出一個字。一場來路不明的演唱會邀約,將「我」拉出封閉的日常。他帶著一束桔梗花,走進擁擠炙熱的 Live House,卻始終游離於狂熱的群眾之外。然而,演出正酣時,一句「有人帶刀!」的耳語劃破了音樂,恐慌如病毒般迅速擴散。真實與謊言的界線變得模糊,人群在猜忌與推擠中化為混亂的漩渦。

【2025威尼斯影展】 巴勒斯坦六歲女童遭以軍炸死前最後真實錄音 《The Voice of Hind Rajab》奪威尼斯影展評審團大獎 映後起立鼓掌達24分鐘

報導 | by 虛詞編輯部 | 2025-09-09

由突尼西亞知名導演Kaouther Ben Hania執導,改編自巴勒斯坦六歲女童Hind Rajab遇害真實事件的電影《The Voice of Hind Rajab》(暫譯《欣德・拉賈布之聲》),於 9 月 3 日在威尼斯影展舉行世界首映。放映結束後,全場觀眾起立鼓掌長達23分50秒,創下威尼斯影展史上最長紀錄,更在影廳內引發「解放巴勒斯坦」的呼聲。

詩三首:〈故事離真實有多遠之明日之後特過特朗普〉、〈繡球花節〉、〈人偶〉

詩歌 | by 飲江, 鄭偉謙, 徐竟勛 | 2025-06-13

讀詩三首。飲江傳來〈故事離真實有多遠之明日之後特過特朗普〉,透過模仿AI的風格撰詩送給崑南,以輕鬆幽默的語調,又用諧音和雙關語諷刺政治,呈現歷史與未來的碰撞,在混亂中尋求和解的可能;鄭偉謙的〈繡球花節〉指出當公眾觀賞繡球花的美麗時,卻忽視了周遭工人的生存狀況,質問社會的冷漠與不公;徐竟勛以〈人偶〉一詩描繪人偶的沉默與無力,與畫家的創造形成對比,探討生命的無常與藝術價值的關係。

惡毒、真實、密教:關於辛波絲卡與文學通訊

書評 | by 雨曦 | 2025-06-11

雨曦讀畢《辛波絲卡談寫作》,指出辛波絲卡在這本書以幽默犀利的筆鋒,戳破創作者的自我陶醉與抄襲迷霧,並以「脆弱的植物」或「餐廳菜單」等生動比喻,回應年輕作者的迷惘。從《辛》中可看到辛波絲卡對文學本質的深刻洞察,用幽默與智慧解構創作困境,強調天賦與耐心並重,並鼓勵創作者以謙遜和自我批判的態度,擁抱生活的真實面貌,創作出有血有肉的作品。

在崩壞世代中活得真實 ——《並置的聲音》跨媒介文藝展覽

專訪 | by 王瀚樑 | 2023-07-22

在劇場出身的袁曉嵐、謝昊丹,與在建築系畢業的林入,策劃了超過一年的「織梭跨媒介文化計劃」,讓文學、視覺藝術、劇場、建築背景的藝術家,一起思考以創作回應當下,論述真實的香港故事。作為計劃的成果,今個月他們在牛棚舉辦《並置的聲音》藝術展覽、展演及工作坊。袁曉嵐說她想知道,「不同媒介的藝術家,共同面對此刻的香港。他們由衷想講的一件事,會是甚麼呢?」

在變幻之中保存真實——地區出版圖書館「臨時庫存」

專訪 | by 王瀚樑 | 2023-06-01

老店倒閉了,街道的招牌變換了,霓虹燈牌拆了下來,整個社區也可以被重建,所有記憶都仿似再無憑藉。當人們每天都在電視裡放聲高呼香港故事,她卻走進富德樓,開辦小小的地區出版圖書館——「臨時庫存」,收藏超過二百本地區出版刊物。在這裡她不談「香港」,只講社區。在這些地區出版中,她看見人在此地生活的真實面貌。

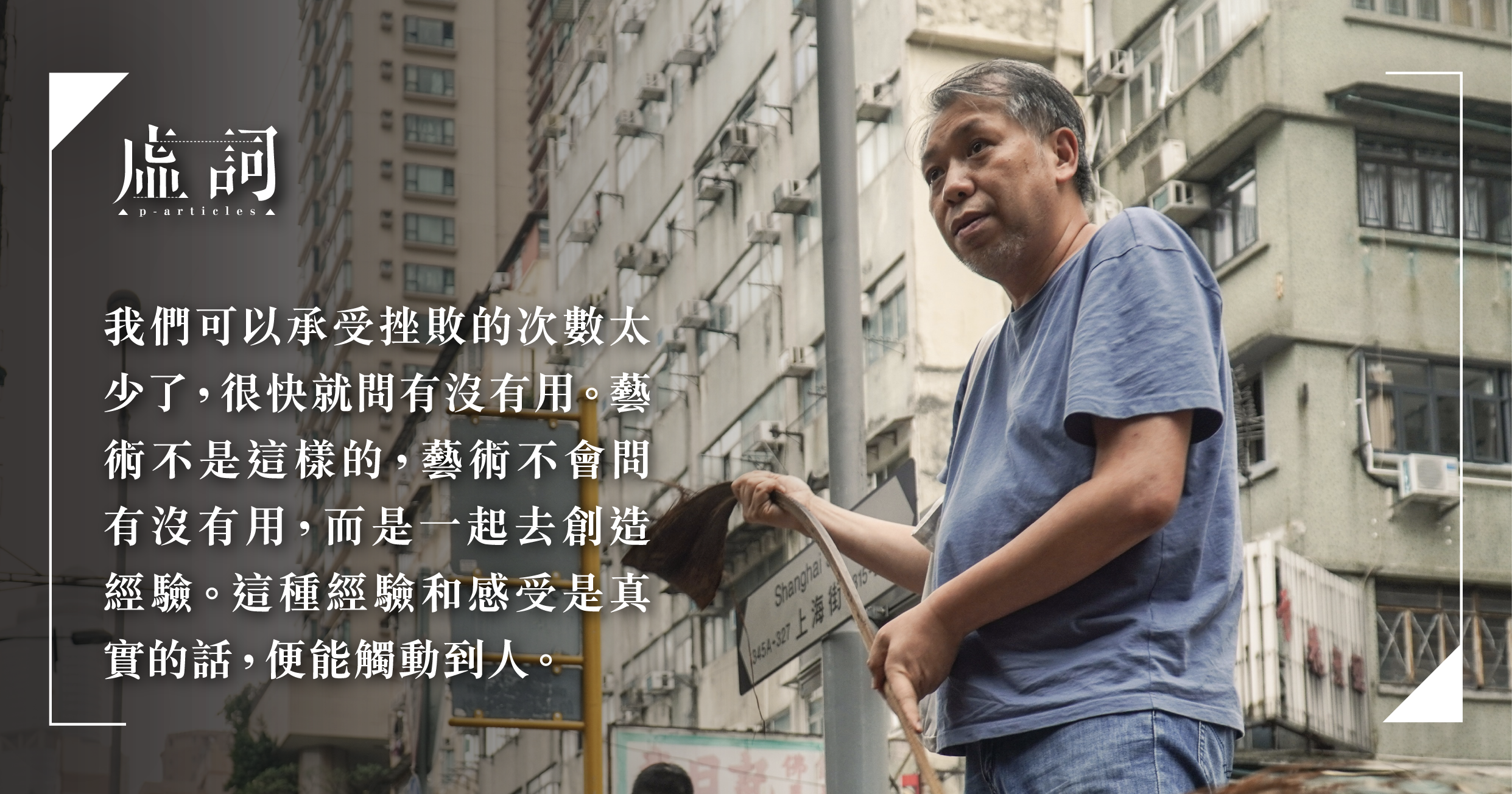

藝術家的工運生涯 以真實超越界限——專訪程展緯

專訪 | by 王瀚樑 | 2023-05-04

5月1日除了是勞動節,也是程展緯的生日。一年前的5月1日,程展緯穿著港鐵清潔工制服,披上自製的垃圾膠袋,在港鐵站裡默站抗議政府防疫抗疫基金不包括在前線抗疫的清潔工人。今年51歲的他則披著「垃圾蟲」的裝束,批評港鐵的外判標書設計,仍然只是「價低者得」,令港鐵外判清潔工人的薪金遠比食環署外判為低。 自從2021年11月開始,程展緯成為港鐵的外判清潔工,在疫情爆發期間,他以工人的身份,不斷提出外判清潔工薪金過低、支援不足、不受保障等等問題。他也經常運用社交媒體,分享自己做清潔工的感受和趣事。在傳統組織土崩瓦解的當下,繼續令工人的聲音被大眾聽見。

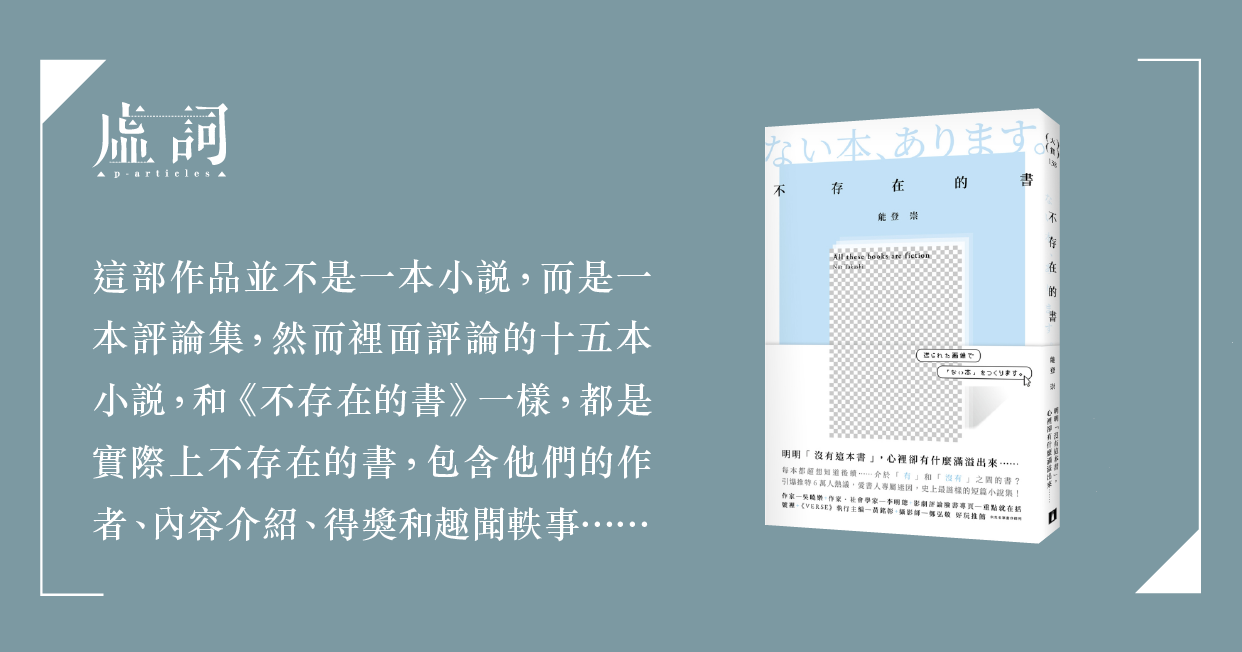

《不存在的書》:在影像與文字中尋找「不存在」的真實

書評 | by 藍玉雍 | 2023-02-13

人是一種很奇怪的生物,除了想要研究世上存在的一切外,也對許多「不存在」的東西感到著迷,且著迷的程度可能往往還比現實中的事物還要來得巨大。《不存在的書》收錄了二十八篇極短篇小說,雖然這樣說,但翻開後會發現裡頭的每一則故事其實都來自於某本小說的片段,可能是小說的開頭,也可能是其中的某個情節,彷彿在逗弄讀者的心一樣,每則故事的結尾都有一種強烈的懸疑感,讓人很想知道後續。但更吊人胃口的是,作者在這裡面為我們介紹的二十八本小說,都是實際上不存在的書。

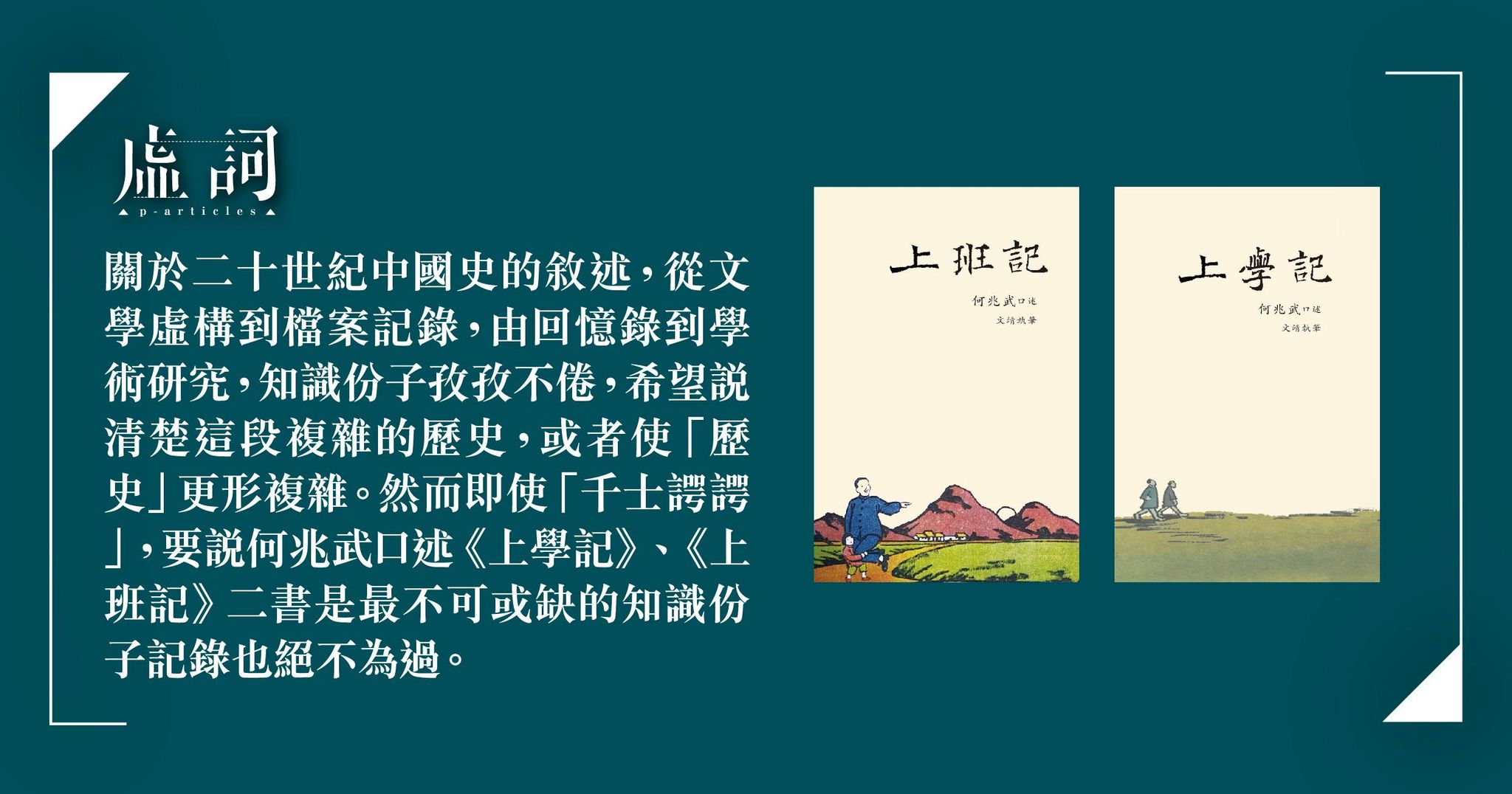

口述如何「真實」?——讀何兆武《上學記》與《上班記》

書評 | by 梁世韜 | 2023-01-13

梁世韜讀何兆武的《上學記》與《上班記》,認為這兩本書被稱為最不可或缺的知識份子記錄也絕不為過,即使歷盡苦難,何兆武仍在回溯歷史,直面荒誕,誠實以對,探問在現實政治環境下不宜提出但至關重要的問題,有如耳提面命,警醒我們要免於虛無,免於放棄求真。

【文藝Follow me】紀實漫畫展中的真實故事 《異鄉人》曾耀慶:被世界吞沒同時與世界對抗

文藝Follow Me | by 黃桂桂 | 2022-04-04

「爸爸,錢不重要了,我要帶你回家。」潘文善伏在父親的遺體上說。這是台灣記者鐘聖雄《窮得只剩一條命》的報道。報道中台灣移工潘文善的父親潘同甘在由越南偷渡去台灣尋找兒子期間遇溺死亡,潘文善為了替父親舉辦喪禮,不得不冒著被遞解出境的危險自動投案。

這真實 當初怎能預告——《為光音作證:潘源良香港誌記》

書評 | by 王樂儀 | 2022-02-23

作為填詞人後輩同時也是文化研究學者,王樂儀形容《為光音作證:潘源良香港誌記》對研究香港流行音樂來說是一部相當及時的書。由潘源良這位由八十年代初入行、在年青時所見證的香港的火紅年代,保釣、中文運動等社會大事,並跨界至今的前輩,講述其創作生涯,正好記錄了香港流行音樂工業神奇又詭異的變化。

訪《耳蝸裡有隻象》導聽演出Alain 真象、假象,那頭象是真實嗎?

專訪 | by 姚嘉敏 | 2021-04-05

在有圖都無真相的年代,有圖或者有聲音都唔代表有真相。在眼看未為實,耳聽未為真的時代中,就連睇一張圖,聽下聲音,都要諗清諗楚,到底看到的、聽到的是否真實。而「我到底聽到啲咩?」正正是即將在兆基創意書院上演的《耳蝸裡有隻象》(Truth within Earshot?)希望觀眾思考的問題。

【無形.金牛座】金牛化的虛幻紀錄片

散文 | by 張鐵樑 | 2019-11-07

對真實定義得愈實在,這種東西就愈是虛浮和不存在。反過來,真實不是要去定義,而是要去「接近」,這也是我現在辦「香港真實影像協會」的初衷。

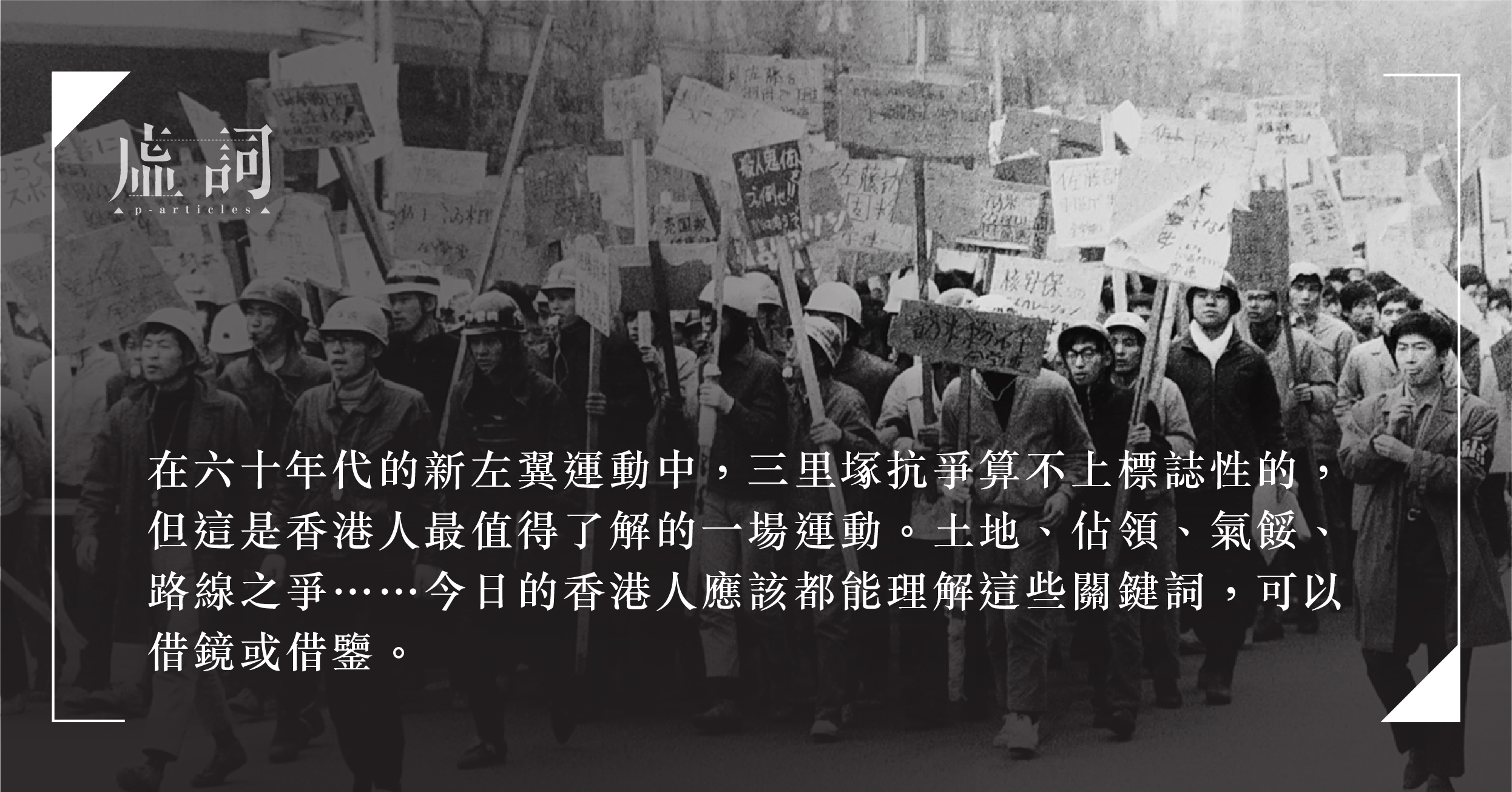

「彌賽亞力量」爆發──評《三里塚:伊卡洛斯的殞落》

影評 | by MAD House | 2019-05-15

香港進入抗爭年代,日本六十年代末的三里塚抗爭與香港的守護菜園村運動相似,於是小川紳介由1968年至1977年期間紀錄三里塚抗爭的七部電影開始走進香港人的視角;大津幸四郎、代島治彥在2014年導演《抵抗的代價:活在三里塚》在抗爭五十年後重訪參與者,就是要探索歷史的現代進行式;到2017年,代島治彥再導演《三里塚:伊卡洛斯的殞落》,在這探索之上再走前一步。

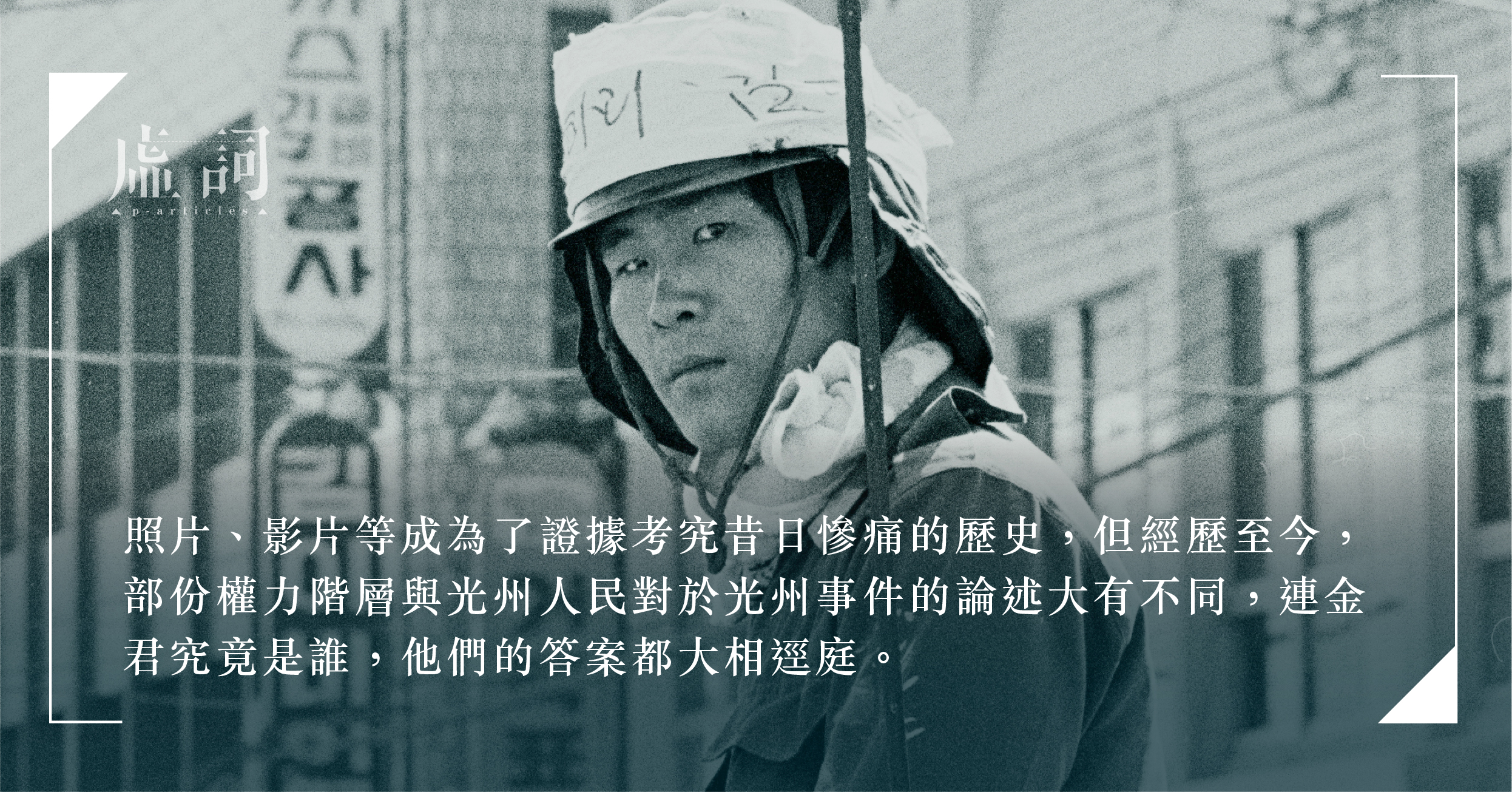

當論述為國家機器服務時——南韓紀錄片《金君是誰》

影評 | by 伍麒匡 | 2019-05-10

我很同意紀錄片存在一種與史實改編的電影存在不同形式的政治性。以光州事件為題材的《逆權司機》、《逆權大狀》、《華麗的假期》等固然深入民心,但這些電影呈現的不止是歷史背景的共時性(synchronicity),還有富娛樂性的故事,政治性固然存在,但相比起紀錄片,政治的多元性則更豐富,抹去娛樂的追求,就呈現了更真實、更全面的影像,可以從不同的角度探索社會。《金君是誰》聚焦於一個身份不明的金姓市民軍,以不同人對其身份的一個論述,去窺視他們對一場轟動全國的歷史事件的看法。