口述如何「真實」?——讀何兆武《上學記》與《上班記》

書評 | by 梁世韜 | 2023-01-13

324994124_494597052795184_257761559981474439_n.jpg

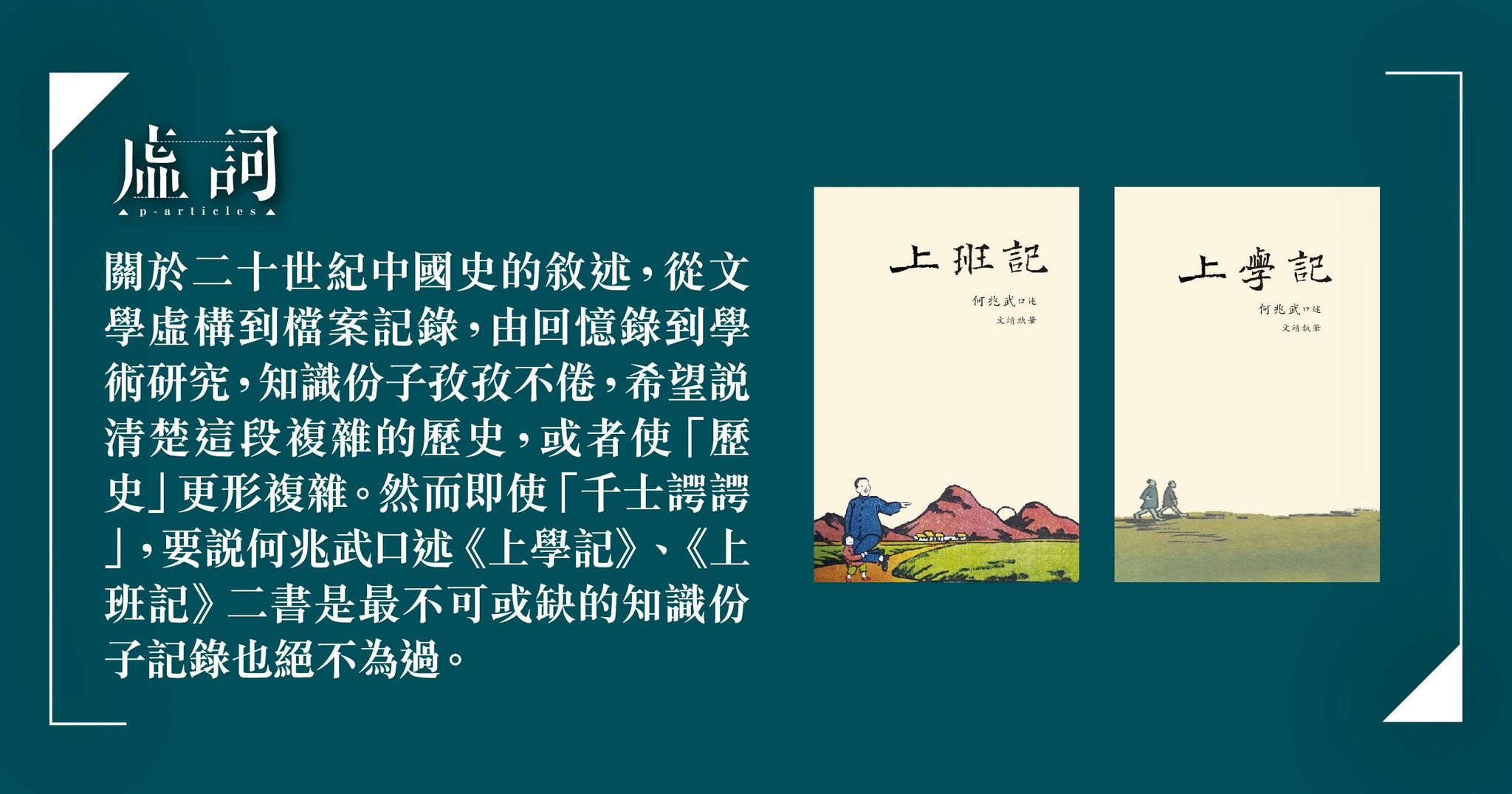

關於二十世紀中國史的敘述,從文學虛構到檔案記錄,由回憶錄到學術研究,知識份子孜孜不倦,希望說清楚這段複雜的歷史,或者使「歷史」更形複雜。然而即使「千士諤諤」,要說何兆武口述《上學記》、《上班記》二書是最不可或缺的知識份子記錄也絕不為過。二書的出版,無疑為混沌晦暗的二十世紀中國史添上明朗清爽的一筆:如何兆武父親所言,政治是黑暗而骯髒的,那麼不碰政治的知識份子像何兆武,從民國到文革這大半世紀,到底是如何自處的?

《上學記》早於十多年前出版,記在民國時期的北平如何成長,記四十年代戰爭時期在西南聯大如何求學的「幸福」時光。何老先生的所謂「幸福」,不單是指在戰火之下倖存,而是在「上學」與師友交往、讀書、思辨之中,得以建立起值得堅守終生的價值觀——追求思想之自由,並以此為道,坦率活過往後的人生。「讀其書而想見其為人」,之後讀者一直期待《上班記》成書,更想知當事人如何憶述共和國以後文獻闕如的年代裡許多人事是非。然而何老逝世,《上班記》付梓出版,卻比起前書篇幅減半。共和國建國後「上班」四十年的何兆武,比起「上學」二十年間徜徉學海的何兆武,似乎沉默寡言得多。但,真的無話可說嗎?

《上班記》自述共和國建國後四十年間所「上」的「班」,由圖書館員、研究員,至「文革」被批為「右派」、參與「上山下鄉」運動,得到平反後重回清華大學任研究員。歷盡政治運動,但何老並未如其父所懼的被黑暗骯髒的政治所污染,一如編者文靖於序跋筆下的謙遜、大度、樂觀。《上學記》《上班記》二書處處可見何老對先賢故人、陳年舊事或歷史時弊直率的評價,沒有欲言又止的閃躲遮藏,但「一言以蔽之」不代表「一言堂」,語氣中也不曾要求聽者讀者全盤接受,只不過是言者於塵埃落定後的淡然。一如《上班記》憶起文革時期,不諳法語的地主被學生用法語批鬥後,一聲「哎呀」,說這次鬥爭「最觸動我的靈魂」,何老一句「這不可笑嗎?」——問盡來時路。驀然回首,未必盡是笑談,但年月滄桑,一切不可笑的都變得可笑了。

面對諸多荒誕,何老在憶往時仍然問了許多「難道不能」、「怎可如此」、「為何這樣」,答案其實顯而易見,說穿了不過就是公理和正義的問題。但在門敲不開的年代,那些問題卻顯得蒼白無力,只覺問者天真。然而,即使歷盡苦難,何老仍在回溯歷史,直面荒誕,誠實以對,探問在現實政治環境下不宜提出但至關重要的問題,有如耳提面命,警醒我們要免於虛無,免於放棄求真。

如此又不得不回到一大哉問:甚麼是「真」?何老自述在文革期間的幹校生活,「革命、生產兩不誤」,日間勞動晚上批鬥,說是跟楊絳《幹校六記》筆下「有點牧歌式的田園氣氛,好像生活無憂無慮一樣」相比殘酷得多。接着卻是說自己如何為了治饞,冒着被懷疑搞「小集團」的風險,相約同志上縣趕集市,走二三十里路來回花四五小時,就為了吃炸油條喝壺茶,「這就是最大的快樂了。」何老自己的幹校回憶又何嘗不浪漫?痛苦既然深刻龐大得無以名狀,不如述說些不日常的「幸福」。《上學記》記四十年代在西南聯大,戰爭是大背景,但鮮聞炮火喧囂,有的只是老師同窗的讀書聲,是如何做人、如何思想,這才值得畢生銘記。對於何老而言,難道這些不是真實嗎?

何老口述雖然如閒話家常,但說者過盡千帆,聽者又如何可閒?豎立於清華大學的王國維紀念碑上,鐫刻着陳寅恪書「獨立之精神,自由之思想」一句,讀者或未能親睹,但自繞樑於「老清華」何兆武《上學記》及《上班記》的朗朗聲中,只待知音。