【虛度年華.四六】楊絳:反右風潮,真假緘默

四六 | by 虛詞編輯部 | 2021-12-09

yangjiang-12.jpg

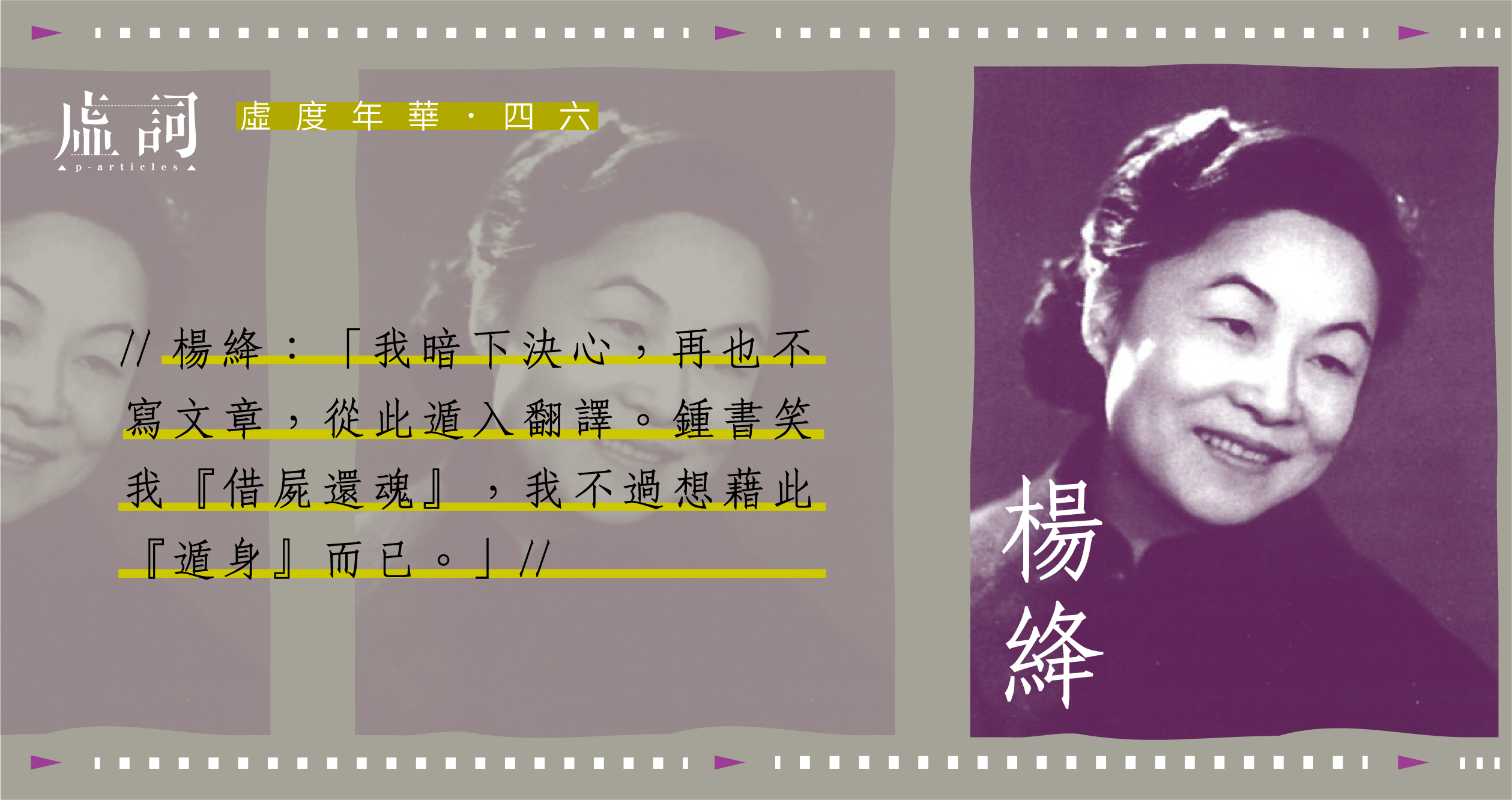

1957年,楊绛,46歲。

充滿欺騙與撕裂的1957,是中國現代史上無法淡化的年份。從「大鳴大放」到「反右運動」,這一年中共政策變化之劇,令知識分子們陷入了兩難選擇——發聲,抑或沉默。作為時下重要學者,楊絳與錢鍾書夫婦雖然倖免於難,但也無法免於風波。

年初,「大鳴大放」運動開始,中共邀請了全國範圍黨外人士、民主黨派和知識分子提出建議與批評,美其名曰「一同想辦法,整頓黨內風氣」,而這不過是毛澤東的一場陰謀(而他自己更坦白說是「陽謀」)——引導知識分子講真話之後,再將這些對政權產生威脅的人物一一打成右派、送入牢獄,使之無法發聲。

錢鍾書之父錢基博,就是反右運動的被害者之一。「大鳴大放」期間,秉持知識分子良心的錢基博因聽信政策,於病榻上作《萬言書》,向湖北省委領導闡述想法又提出建議。不久之後「反右」開始,錢基博又被打成右派,因此病症加劇、抑鬱而終。

然而受災的不僅是父親。當時錢、楊不少文學好友,如馮雪峰、周勃,家人如錢孫卿、許景淵、錢鍾毅,都被劃為右派,但兩人處境卻相對安全,這在後世也引起不少非議。後來楊絳對此作出解釋:「錢鍾書和我都『脫離政治』,歷次運動都不積極。」據吳宓之女吳學昭回憶,兩人對於社會政治的態度十分清醒,不論公眾私下,談話都不碰政治;即使是學術討論,一旦有所牽涉,也會「三緘其口,絕不發言」。在動蕩時代,他們選擇沉默。可又有多少人能在風浪中擁有沉默的權利呢?對此,夏志清曾評說道:「在大陸,絕大多數的知識分子無福享受到『沉默的自由』,錢自稱多少享受『沉默的自由』,我想情形並不這樣簡單。很可能上面有人包庇他,不讓當代第一博學鴻儒捲入無謂的鬥爭之中。」

後來楊絳撰寫《我們仨》,回顧過這段「艱難」歲月:「恰在反右那年的春天,我的學術論文在刊物上發表,並未引起注意。鍾書一九五六年底完成的《宋詩選注》,一九五八年出版。反右之后又來了個『雙反』,隨后我們所內掀起了『拔白旗』運動。鍾書的《宋詩選注》和我的論文都是白旗。」拔白旗,拔的是版物中的「資產階級學術觀點」。

儘管錢、楊在「反右」中安全著陸,但次年,錢的《宋詩選註》與楊的《論菲爾丁(H.Fielding)關於小說的理論與實踐》都被拿來批判。「只苦了我這面不成模樣的小白旗,給拔下又撕得粉碎。我暗下決心,再也不寫文章,從此遁入翻譯。鍾書笑我『借屍還魂』,我不過想藉此『遁身』而已。」自詡小白旗的楊絳,論文發表後又經歷了數次刪改,只為滿足政策上「一條紅線貫通全文」的要求,想必內心也十分無奈。

有趣的是,晚年堅持自稱為楊絳初戀情人的學者費孝通,早於1957年初發表過一篇《知識分子的早春天氣》:「對百家爭鳴的方針不明白的人當然還有,怕是個圈套,搜集些思想情況,等又來個運動時可以好好整一整。……『明哲保身』、『不吃眼前虧』的思想還沒有全消的知識分子,想到了不鳴無妨,鳴了吃不定自討麻煩,結果是何必開口。」從中也可看出楊絳、錢鍾書等明哲保身派知識分子的夾縫處境,以及「他們難以把握自身命運所必然產生的複雜的思慮」(洪子誠語)。

所幸1957年尾,楊絳收到了一個艱巨而有意義的任務——翻譯《堂吉訶德》,自此潛心鑽研西班牙語。雖然翻譯的過程緩慢,版本不斷推翻重來,但這也令她得以投入鮮有紛擾的遁身之所。

1957年,楊绛,46歲,距離《堂吉訶德》中譯本出版,尚有21年。