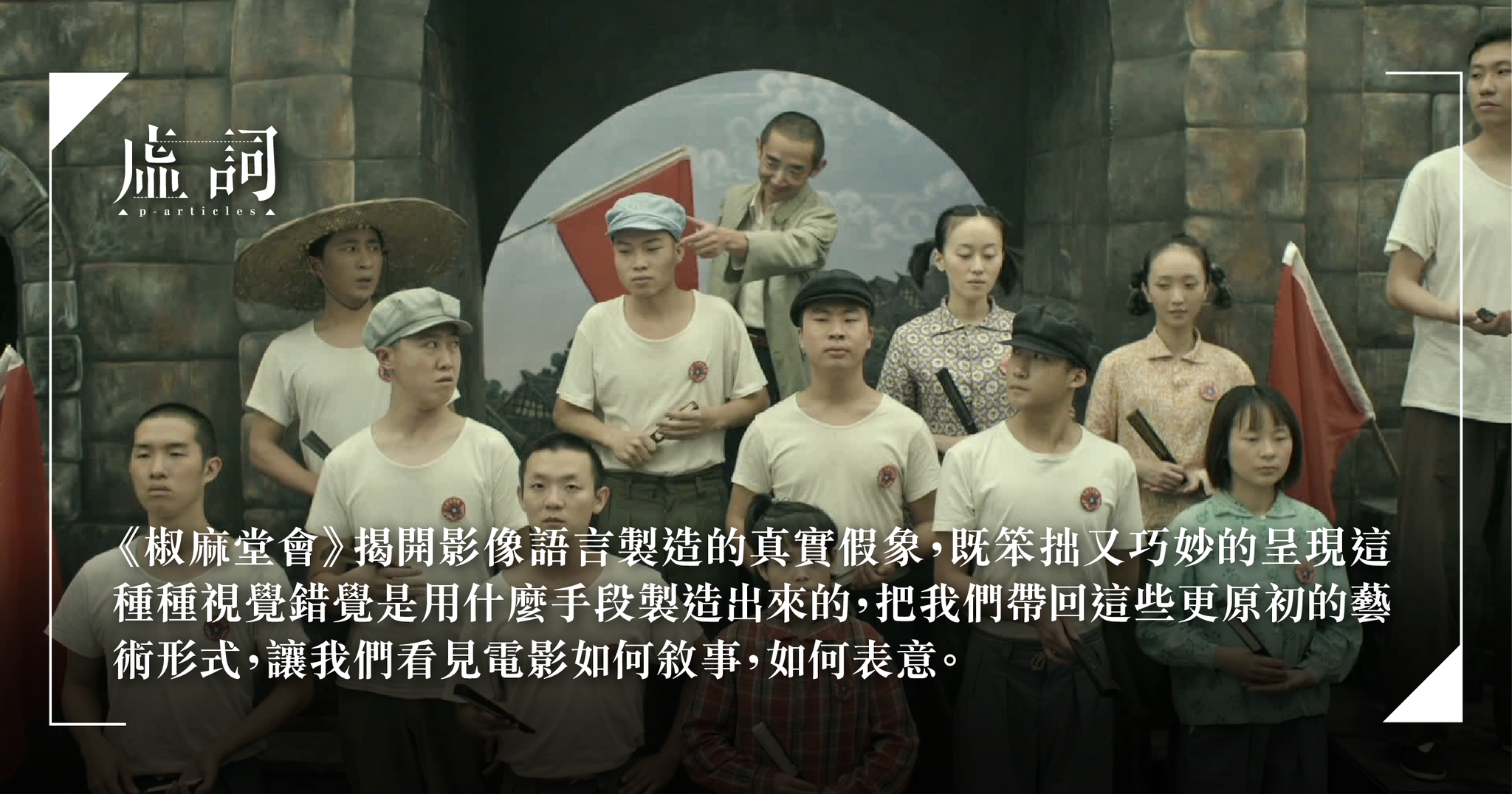

邱炯炯的電影一直關注歷史中的邊緣小人物,或以極簡的黑白影像,或極繁的舞台、行為藝術、繪畫交織而成的影像語言,描繪人物及所處身世界的「有趣」之處。丁珍珍評《椒麻堂會》,認為電影展現了一種相當強悍的專屬小丑的精神力量。 (閱讀更多)

《殺神John Wick》系列如何詮釋西方版的江湖?

渺小的個體不免隨波逐流,如何安身立命成為每個現代人的課題,余達志評《殺神John Wick》系列,四集電影的動作場面固然紛花撩亂,再多推一步思考,整個系列想舖墊的是西方世界如何理解江湖,最後隨著John Wick與Caine的決鬥告終而徐徐落幕,但走岀電影院,才是我們真正需要面對的江湖。 (閱讀更多)

《關於我和鬼變成家人的那件事》的現實感

文藝理論之中有一種名為「魔幻現實主義」,分拆開來便有「魔幻」和「現實」兩個關鍵詞,葉嘉詠觀看近期上映的《關於我和鬼變成家人的那件事》,認為電影同樣集合許多「魔幻」元素,電影的鬼是一位具備多重身份的鬼,讓觀眾更能聯想自己的生活,從而切身處地投入其中。 (閱讀更多)

江美香的孤獨探戈:《燈火闌珊》的魅影、倒影、光影

其實到了後期,燒製「妙麗」與「遺願」之間的距離已經相當轉折迂迴——楊留下來的「鹿」字另有用途,根本與「妙麗」無關;楊的匣中信沒有提過計劃重製「妙麗」——那可只是劉妙麗的願望;「遺願」執行的依據表面看來是夫妻之誼(對亡夫至死不渝的愛),但在她發現楊的「不軌」後,「遺願」還能不能循夫妻之誼的軌走下去?江在燒掉楊致劉的信時,摘下了戒指,許是動搖(夫妻之誼)的表現,卻絕對沒動搖到她重製「妙麗」的決心——因為「倒影」般虛假的「遺言」本來也只是一個應付別人(比如彩虹)的藉口——是她想「跳舞」,她想親手創造自己的「光影」。 (閱讀更多)

《鯨》:鯨落或擱淺,以真誠為最大本領

影評 | by 默言 | 2023-04-12

Brendan Fraser憑著電影《鯨》裡賺人熱淚的演出,早前勇奪奧斯卡最佳男主角獎項,鄧皓天認為《鯨》的底蘊就是真誠,雖是一齣悲劇,卻蘊含教人振作的力量,猶如一個警鐘提示我們要對自己的感受誠實,頹靡處仍可見光明。 (閱讀更多)