永恆的片段,片段即永恆:我看《給十九歲的我》

325003288_701754344727250_4755293360524075305_n.jpg

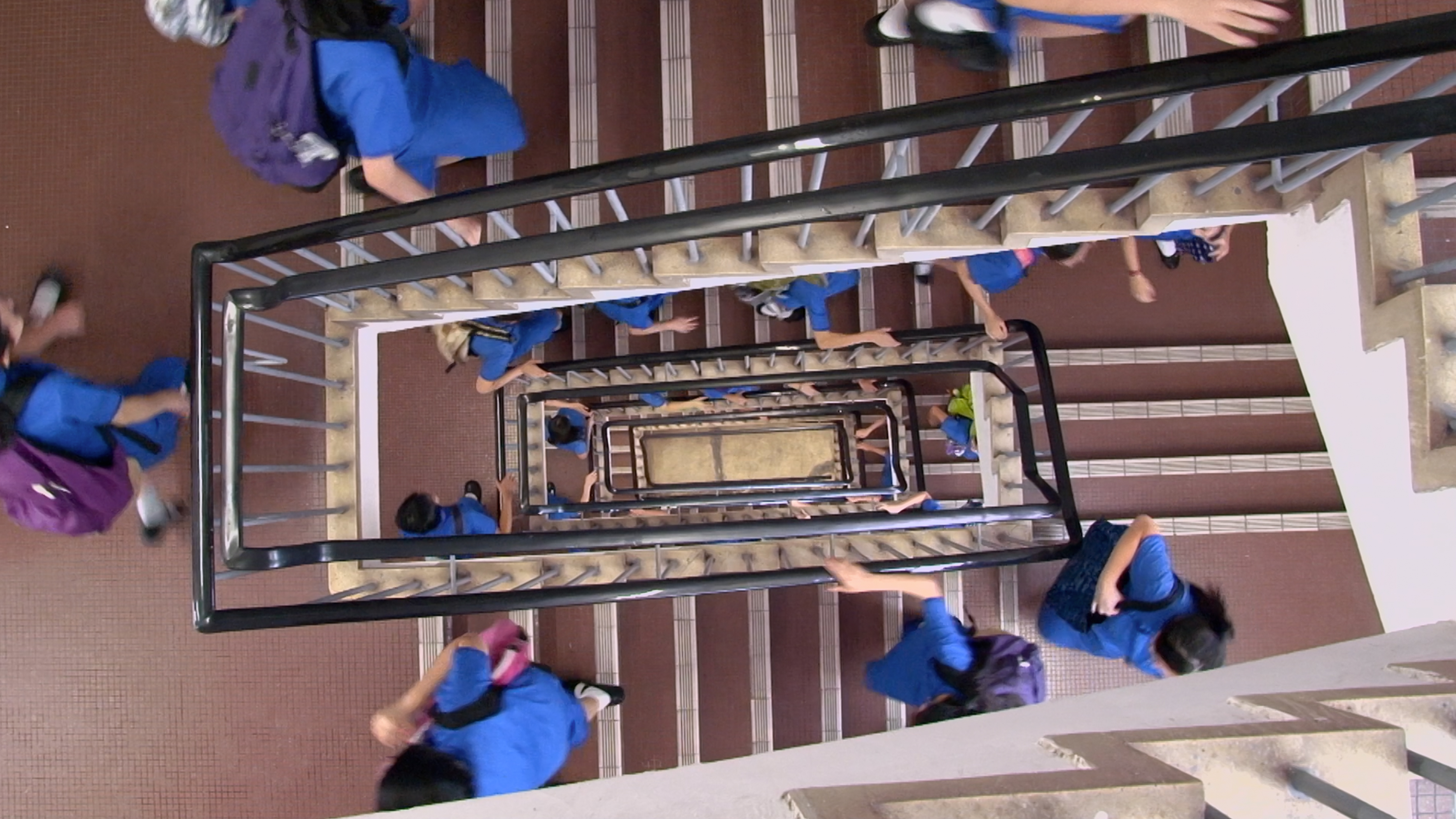

看完張婉婷導演的細膩之作《給十九歲的我》,回想起小時第一志願是英華女學校,因小學呈分試失手,最終考入第三志願,同樣穿長藍色長衫的母校。若然沒有考試失利,也就不會在這個冬夜,跟一位當年一起搞罷課的中學同學入場流淚。我們是九七年出生的,是最後一代擁有 BNO 的港英餘孽,與片中六位千禧女生只差三年,一二年反國教、一四年雨傘運動、直至一九年畢業時碰上反修例,因此看著她們一步步長大,也有重新檢視自己青春與我城歷史的感覺。

(劇照由高先電影提供)

百年校舍重建 十年磨一劍

(劇照由高先電影提供)

2012 年,英華女學校位於般含道百年校舍原址重建,暫時借用深水埗的空置校舍上課,直至 2019 年新校舍落成,時任校長李石玉如(石校長)提出製作一部紀錄片,邀來舊生的張婉婷。紀錄片主要跟拍六名出生於千禧年的女生,性格喜好截然不同,分別為學生會會長阿聆、單車小天后馬燕茹、志願當警察的 Madam、活躍於音樂劇舞台的阿雀、為母親移民美國的香港小姐,以及角色衝突最鮮明的,Band 1 傳統名校的叛逆黑羊阿余。

以紀錄片長期追蹤人物並不鮮見,英國有傳奇紀錄片系列《Up》,由 1964 年拍到 2019 年,跟受訪者跟足一世,叩問「三歲定八十」,社經階級、家庭背景如何形塑出個人成長,而他們如何被上一代影響,如何影響下一代。近年 BBC 亦有拍千禧寶寶的 《Child of Our Time》。至於 136 分鐘的《給十九歲的我》是縮微版,雖然想是因片長所限只能在電影早段對家庭背景交出有限度刻劃。但我們也可以預想到,在教會家庭長大的阿聆,因為要照顧自閉症弟弟因而顯得老成,也造就了她成為學生領袖的魅力形象;生於運動世家的馬燕茹,因為家庭悉心裁培因而無後顧之憂地參加港隊,若然她生於基層家庭,會否有不一樣的軌跡?而家庭相對多舛的香港小姐,與母親相依為命,視對方為自己的偶像,更為她移居美國,邊讀書邊打理家庭店賣炸雞,確實是動人的家庭線。

名校乖乖女 容不下黑羊?

(劇照由高先電影提供)

相信各位觀眾也會同意,阿余是眾女生中性格最鮮明的一位,樣子甜美,像《麥田捕手》的主角般早熟而慧黠,同時間為人倔強,往往話中帶刺,似是受創傷過後自我保護的心理防衛機制。作為反叛女生,當然是傳統乖乖女之中的異數﹐少時因打架而上庭,因情緒病而休學,上課光是在睡覺,校外早戀、抽煙,被老師質疑能否在原校畢業,承受同儕的閒言閒語,說她發性感照和援交。直至高年級的時候一個鏡頭捕捉到她內心的柔軟,坦承覺得自己不屬於那一班,也初次在鏡頭前落淚,最終連畢業禮也沒有出席。她重考 DSE,反而是眾人當中唯一入讀醫學院(港大護理系)的一人。沒有人知道她休學的時候經歷了甚麼,直至電影上映,有老師看到她在空蕩的家一個人食晚飯,才歎對這位學生,愛得太遲。[1]

如電影中所述,電影只是永恆的一個片段,而校園生活也一樣,每個學生都不過是校園這個縮微社會場景中度過六年光陰的過客,所謂教育,只是陪伴學生走人生中的一小段路,是邁向未來更成熟的自己的過渡。學生也有自己的苦楚和考驗,為人師的未必能夠理解,當副校長說出「我要用上帝的愛浸死他們」的時候,又有沒有想過體制無法容納的 outcasts,會否受落上帝的愛?面對走失的羊、叛逆的黑羊,除了懲與教,怎樣才能把她們接住,以免她們遭受阿余的遭遇?紀錄片並沒有,亦不能給予一個解答,卻是為人師表需要思考的問題。

道之所存,師之所存也

(劇照由高先電影提供)

尚記得高中範文〈師說〉:「師者,所以傳道、受業、解惑也。」而文中所說的「師」,並不一定是「老師」,而是「道之所存」,我想到一句老話:生命影響生命。影後談的嘉賓,在電影中常穿素色旗袍的石校長(圖),側臉跟林鄭有幾分相似,卻是貨真價實的慈母,一個值得景仰的教育家。儘管身體出現毛病,對於教育工作,她願意不惜一切去回應,活出了她的信仰。作為教育工作者,她先是一個人,面對社會上突如其來的劇變,一二年學生在校門派發黑絲帶,繼而行動升級,發展至一四年罷課的訴求,然後是片中輕描淡寫的一九年,如何對得住英華歷任校長,相框上的眾女傳道人?她的態度是開放和包容的,在影後談也分享到教育工作者需要思考的事情,正是如何將當下的社會危機轉化成教育機會,教導學生關心社會。「遇怪魔我即刻變大個」,不論是參選學生會選舉體驗代議民主,還是片中留白但腦海中鮮活的罷課人鏈,學生在過程中領受的,往往是無師自通,甚至反過頭來成為小老師,引領體制各員反思如何在時代的浪尖中自處,這是我在一四年搞罷課時體驗到的自由,可惜這個年代已不復存在。

常言道學校是社會的縮影,電影因十年校舍重建而生,但指涉的題材不止於硬件,如片中所言,最重要的不是校舍,是人。沒有學生,就沒有學校。電影伴隨一眾英華女生走過畢業禮,是為一場步入社會的成人禮。隨著工程的延宕,原本的拍攝進度不似預期,也因而陰差陽錯紀錄了香港社會最動盪的十年。可能如一心成為警察的風紀長 Madam,因為動盪期間的朋輩壓力而在追尋理想的道路上墮馬,有說她正重新思考投考警隊。也例如是在班上找不到歸屬的阿余,直至尾聲也覺得自己不屬於此處,是個異鄉人。一個公義、民主的社會本應容納不同的聲音,但可惜本片已沒有空間就社會動盪對學校造成的影響作更深入的探討,最終只能在雞蛋花的香氣中,遁入片面的去留討論,香港已陷落,人已昂首投進社會,一切都已回不去了,讓記憶停留在片中穿插的《Those Were The Days》:「If by chance I'd see you in the tavern,We'd smile at one another and we'd say—」學校就是那間充滿回憶的小酒館,如果有機會回到母校,她們將會相視而笑,難忘那些一起哭過笑過的日子,永恆的片段,存在即永恆。長衫的裙擺像海,也像抬頭那藍藍的天。她們將永遠是英華女生,大門也將永遠為她們打開——二零二二,當三十萬小時的錄像剪輯過後,有些話或許不能說,故事只能至此。雞蛋花的花語是希望與重生——Those were the days, my friend.

[1] 我要用上帝的愛浸死他們——訪《給19歲的我》英華女校副校長,大城誌,2022年12月24日,https://hkcitycreation.com/2022/12/24/%e6%88%91%e8%a6%81%e7%94%a8%e4%b8%8a%e5%b8%9d%e7%9a%84%e6%84%9b%e6%b5%b8%e6%ad%bb%e4%bb%96%e5%80%91-%e8%a8%aa%e3%80%8a%e7%b5%a619%e6%ad%b2%e7%9a%84%e6%88%91%e3%80%8b%e8%8b%b1%e8%8f%af/