深愛過誰,一天可抵上一歲:並觀《明明無盡》與《浪跡天地》

看完《浪跡天地》(《Nomadland》),我想起黃碧雲在《烈佬傳》中寫的這句:「一個人與另一個人,可以有幾大分別。我們不過以為自己,與其他人不同。」書中主角是毒友,是古惑仔,是社會中的邊緣人,但黃碧雲說,他是黑暗中的孩子。意思是,若我們能明白一個人與另一個人,同樣蒙受苦難、傷痛、孤獨、恐懼,就能理解人生而不同,但眾生卻又如一。若我們能感通他人之苦,就能反過來,對他人所作的不同回應與選擇,少一點批判,多一點理解。

黃碧雲筆下的烈佬不說難,只是坦然活著,《浪跡天地》的女主角Fern亦是如此。她沉默,她生活,她承受,但她又比烈佬多了一份主動。Fern居住的小鎮經濟崩垮失業,丈夫去世,一無所有的她開展了居無定所,以露營車為家的「遊牧」生活,在流放之中,尋找方向與解脫。電影固然是要痛批資本主義,提出別樣人生的可能,但更觸動我的,是電影教人凝視微小個體,以此探問人類共同的大命運,指出孤獨與游離,或許是生存狀態的本質,而又因著這些本質的共通,人其實互相連結。

遊牧者的沉默與抽離

沉默是《浪跡天地》的基調。Fern大部分時間不是在路上,就是在工作中。在路上時,時光緩慢,她踏在歷經千萬年風化而成的奇山怪石之中,她遙望夜空那遠在光年以外的星光,在古老的宇宙裡,她沉默。在工作中,時光飛逝,她在亞馬遜公司處理包裹,她在快餐店製作速食,在重複瑣碎的流水式工業中,她沉默。導演故意安排Fern在兩種沉默中遊走,無須硬生生的說教,自然呈現出兩種生活的強烈對比,前者充實飽滿,讓人連結萬物,肯定生命,後者虛無空洞,記憶無法成形,教人否定生命。

沉默也是一種選擇。Fern經常沉默,不只是Fern,電影裡的其他遊牧者亦然,只因他們不輕言苦難,也不輕易承諾一段關係。大部分時間,遊牧者都與自己獨處,但他們亦有成立一些遊牧者互助團體,偶爾聚首,在這些時刻,人與人之間不問出生,不交換生活狀況,只是盡情歡笑、舞動與歌唱。電影裡人們坦露心聲的,大概只有三個場口,一是互助會中遊牧者們剖白自己因親人好友離世而出走,二是遊牧者Swankie不適後坦承自己患癌,命不久矣,三是Swankie死後,Fern與另一遊牧者Bob互訴心跡,前者失去丈夫,後者失去兒子。換言之,遠走是源於死亡,表面拋開一切的抽離,實質源於深深糾纏的痛苦。痛苦難以言喻,唯有沉默,不反覆憶起,才能得到釋放,因此抽離,或許就是理解生死有命的開始,也唯有抽離,人才能得到自由。

Fern在國家公園工作時遇上同樣兼職的遊牧者David,二人在這段時間可算是形影不離,他們一起工作,公餘時間又一起「遊山玩水」,他們互相陪伴,但他們並不接近。當David邀請Fern到他的家定居時,Fern拒絕了,這或許不單是因為對亡夫仍留有牽掛,又或是抗拒重回體制,亦因真正的自由,某程度上必須保存自我,這又讓我想起黃碧雲在《媚行者》所寫的,「熱情就是,不佔有,漫無目的,隨心而生,釋放。熱情就是,我非常非常的喜愛你,但又不是要和你做情人。何以為世不容。」這種毫無牽掛的關係,也是這群遊牧者與他人,與世界共處的方法。

死亡的共同體

在電影中,人與人之間的關係很微妙。Fern與David因為出走而背棄了家庭,這是否一種自私?個人與群體,是否必然會產生衝突?必然有所虧欠?電影除了帶出一種別樣人生,也提出別樣關係的可能。這群遊牧者不互相許諾,但他們卻似虛還實地連繫著,如片末失去兒子的Bob所言,「我在這裡見過成百上千的人,但我從不會說永別(final goodbye),我總會說路上再見(see you down the road),而在一個月後或一年後,當我再看到他們,我望著前路,我就可以確信,我還能再見到我的兒子。」當理解到人與人之間只是偶然的聚散,人就能從死亡這種永恆的道別中和解。一切都會枯萎逝去,但愛能超越物理上的分離,讓人最終在路上重遇。

事實上,Bob的這番話,正是在患癌的Swankie逝世後的悼亡會中有感而發的。Swankie是與死亡和解的智者,她並非與身邊所愛和解,而是與宇宙萬物和解。她曾告訴Fern,自己今年將75歲,但她覺得自己已活得不錯。她回憶自己到處划皮艇時見過很多美麗的事物,如她看過河邊的一家野外麋鹿,看過落在皮艇前方的白色鵜鶘,還有懸崖上的燕子。她說,「我看到幾百隻燕子停在懸崖上,還有燕子在空中飛舞,而且有了河水的倒影,看起來就像我和燕子一起飛起來了⋯⋯雛燕剛剛孵出殼,蛋殼從懸崖落到水面,在水面漂浮⋯⋯如果我在那一刻死去的話,對我來說,完全沒有問題。」原來一個人與另一個人,一個人與一隻鹿,一隻燕子,恐龍、岩石、海洋、星光,億萬年來都面臨同一命運,已經消逝的星光,竟在千萬年後來到地球與人相遇,剛出生的燕子,將在老人的屍體上盤旋,新生與死亡在一瞬間重疊,我們將再重聚,由此人不再孤單。或許我們窮盡一生之力,也無法解釋人因何而活,因何要承受苦難,更無法解釋人為何活著又要死去,但存在並不因找不著這些答案而變得了無意義。生命逕自美麗,死亡無法取消存在的意義,這也許就是我們人類暫時最能接近的體悟。

在路上說再見

而Swankie這段話,恰恰讓我想到今年國際電影節上映的《明明無盡》(《About Endlessness》)。《浪跡天地》與《明明無盡》的敘事風格迥異,前者如紀錄片,以一人視角出發,人物行為對話隨心而發,生活片段零散瑣碎;後者則如舞台演出,以多視角敘事,人物位置匠心安排,甚至刻意還原名畫。但設定如此兩極的兩部電影,卻同樣凝視微小個體的生存狀態,由此叩問受苦的意義。在《明明無盡》的每一幕戲中,敘事者都以「我看見」某某受難者開場:我看見一個神父失去信仰,夢見自己抬著十架遊街示眾;我看見一對父母,在戰爭中失去兒子,於是他們對著兒子的墓碑喃喃自語,並珍而重之地為愛兒打掃墓碑;我看見一個男人殺了自己的親人,然後他痛哭,他後悔;我看見一個男人碰見舊同學事業有成,由此覺得自己的人生一敗塗地,這時候妻子卻跟他說,我們不是做過很多東西嗎?我們不是一起看過尼加拉大瀑布和比薩斜塔嗎?而這番話,竟與Swankie的對白有著微妙呼應。是甚麼定義我們的成就、價值、人生?我們因何妒忌、仇恨、比較、批判他人?我們因何自覺比人痛苦,比人優越?

《明明無盡》又有一幕,說到「熱力學第一定律說一切都是能量,並且能量不會被毀滅,它是無限的,只會從一種形式轉化爲另一種。所以這意味著,你是能量,我是能量,並且你的能量,和我的能量,永遠不會消失,只會轉化成一些新的東西。所以理論上,我們的能量可以再次相遇,在幾百萬年以後,到那時你或許會是一個土豆,或是一個番茄。」而在《浪跡天地》裡,我們又能從一幕幕的自然景觀中看見一種又一種能量或形式的轉化:那來自1987年的星光,我們張開手,手上的原子,也是來自千萬年前爆炸的星星;又或是,經摩擦過後碎成砂礫的遠古石塊,所以,事物明明無盡,一旦存在,就是永恆。

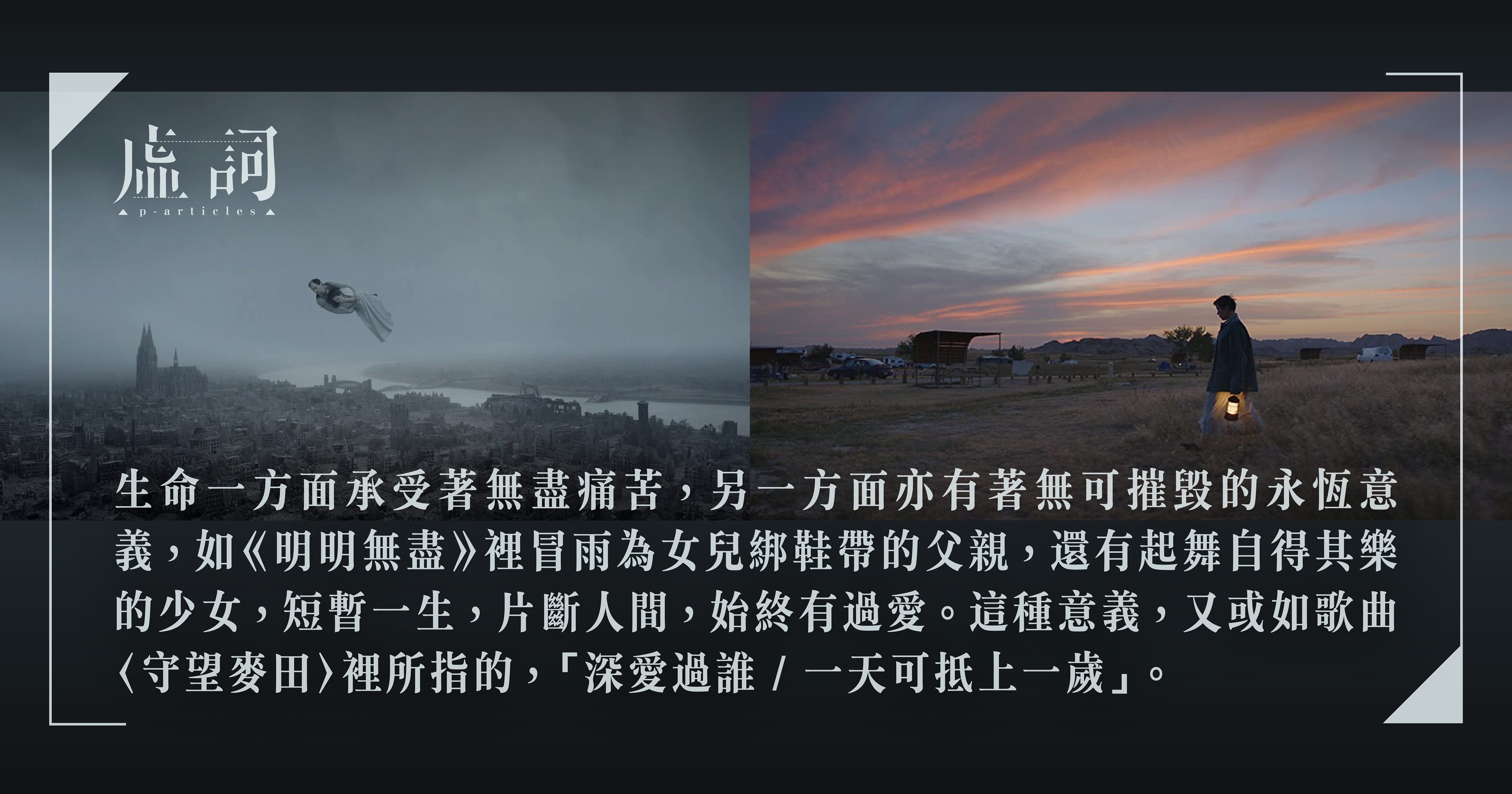

人間情愛亦復如是。兩部電影不約而同點出,生命一方面承受著無盡痛苦,另一方面亦有著無可摧毀的永恆意義,如《明明無盡》裡冒雨為女兒綁鞋帶的父親,還有起舞自得其樂的少女,短暫一生,片斷人間,始終有過愛。這種意義,又或如歌曲〈守望麥田〉裡所指的,「刻骨銘心來 / 放心歸去 / 未算無一物 / 深愛過誰 / 一天可抵上一歲」,我們都在路上,一邊承受失去,一邊肯定存在。回到《浪跡天地》,當Fern最後回到與亡夫同住的荒廢舊居,從後花園裡走進一望無盡的荒原,然後逕自步出鏡頭,就彷如走出了某種執念。接續的鏡頭由荒野橫移至荒野旁的公路,她的汽車在前,無止盡的走著,等待下一次的再會。