【查映嵐專欄:火宅之人】記憶的責任

在飛機上我開始看Georges Didi-Huberman的《Images in Spite of All: Four Photographs from Auschwitz》,關於四幀在納粹滅絕營偷拍的照片。二戰結束時,盟軍在波蘭等地逐一解放集中營、滅絕營,錄下的影像傳播出去,世人才得見那煉獄的模樣。

一個黨衛隊軍官說:「我們將殺掉你們,且不留任何殘骸或記憶。」奧茲維辛的殺人系統可用精緻來形容。在高峰期,滅絕營每天生產上8000具屍體,其中涉及大量工作:檢查毒氣室的屍體,從他們口中移除金牙(最後的剩餘也不放過),將毒氣室的屍體移動至焚化爐,添加木炭維持溫度,從焚化爐移走骨灰,磨碎尚存的骨頭,將粉末移至營外,用來修路(在最後的最後還能榨取價值)。這些地獄使者般的工作,由黨衛隊從被囚者中選出的所謂「特遣隊(sonderkommando)」執行。為了保密,特遣隊嚴禁與其他人接觸,而且每支特遣隊工作的時間都不長,很快就由新一支替代,由他們來殺死、處理前任。

毒氣室、焚化爐這些設施由樹籬遮擋,難以從外部窺視,營內也嚴禁拍照。在戰敗撤退前,黨衛隊頭目希姆萊下令破壞毒氣室和焚化爐,他們趕忙迫被囚者拆毀、爆破這些消滅生命的結構。一名黨衛隊軍官說:「以後或許會有懷疑、有討論,會有歷史學家研究,但不會有任何可以確認的事實,因為我們會和你們一起摧毀掉所有證據;而且即使有證據留下來、有證人存活下來,外面的人們也會說,你們形容的事情太過恐怖,恐怖得難以相信。」

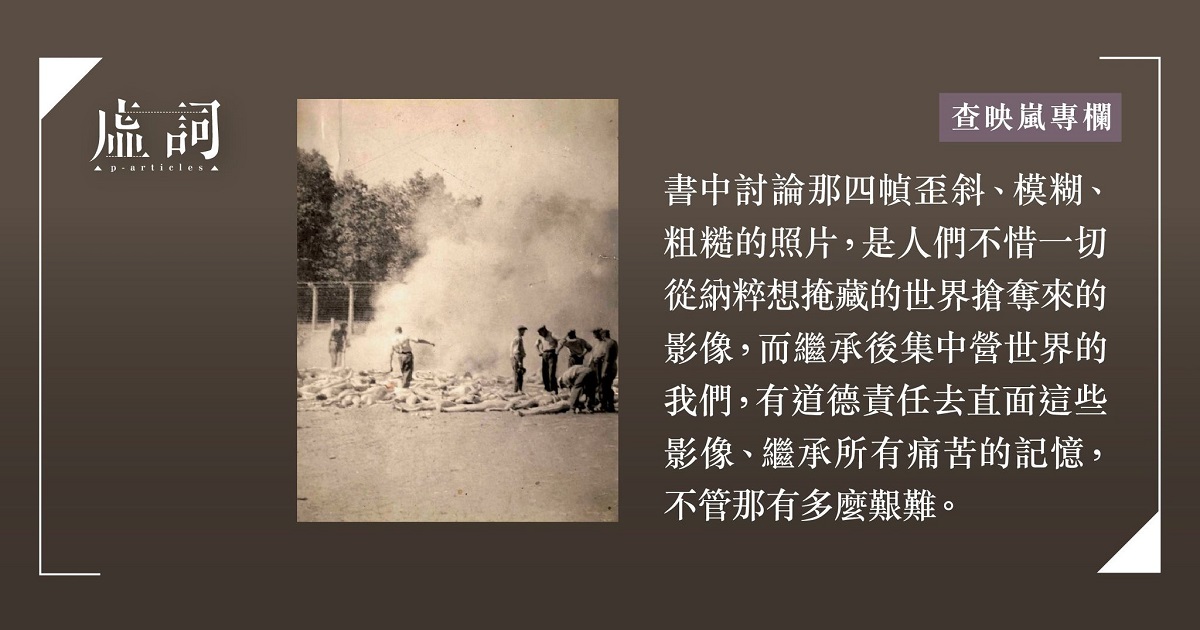

納粹禁制影像和證詞的生產與傳播,窮盡一切方法摧毀記憶的可能,企圖令世界因為無從想像而將他們的罪行視作非真實。後來,人們慣說發生在奧茲維辛的慘劇是無法想像、無法言說的,但Didi-Huberman指出這是一種怠惰的講法,因為所謂的「無法言說」、「無法再現」、「無法想像」,正正是納粹為歷史設下的圈套。書中討論那四幀歪斜、模糊、粗糙的照片,是人們不惜一切從納粹想掩藏的世界搶奪來的影像,而繼承後集中營世界的我們,有道德責任去直面這些影像、繼承所有痛苦的記憶,不管那有多麼艱難。

在幽暗的機艙裡我想起,如今因為言說危險而痛苦,那些我們曾共同經歷、親眼目擊的事情,全都成了我們各自收藏的秘密。也許因為時間的距離還不太遠,我們有時忘記,其實我們每一個都是證人,都手握真相的鑰匙,也因此我們每一個人,都有無可推諉的責任,去找尋屬於自己的方法,看守那些記憶,不讓它們變形或丟失。

有時我會想,那些將去或留上升至道德選擇的爭論,畢竟是遠離核心的。真正的道德選擇並非我們身處何地,而是我們到底選擇借創傷之名規避痛楚,轉身拋下過往,展開新生活,還是選擇持守記憶,繼續行動,以某種方式與曾經一起歷劫的人同在。因為疫症、法規、肉身的距離,我們再也無法在現實的空間聚合,但如果我們真的曾成為同一,如果當時有過真正的「我們」,那會是如此易碎的嗎?這些歷劫之軀,明明還承載著當日所經歷的一切。或者,只要我們願意,我們還是能夠找到新的方法,持續以當時的傷牽繫彼此。