SEARCH RESULTS FOR "文字"

舌尖上的張愛玲 「獅房菜」推出愛玲宴 12道菜饌靈感源自書中文字

報導 | by 虛詞編輯部 | 2026-01-26

「祖師奶奶」張愛玲以小說和散文聞名於世,亦對飲食頗有研究,其作品中頻繁出現與美食相關的描述,反映出其對中國傳統飲食的深刻洞察。2025年是張愛玲逝世30周年,帝京酒店「獅房菜」於年末時分再度推出「愛玲宴」,江肇祺師傅及其團隊以張愛玲一生及其作品為創作主軸,融入其「敢變」精神,將情感與創意融合於菜式設計中,以一系列精緻的美饌帶大家走進張氏的文學世界。

在牢牆內以文字呼喊自由 入圍美國國家圖書獎的巴勒斯坦作家,遭監禁30多年後終獲釋放

報導 | by 陳愷昀(DQ地球圖輯隊主編) | 2025-12-31

隨著以色列與哈瑪斯達成停火協議,以方釋放近2,000名巴勒斯坦囚犯,其中包括監禁逾30年的巴勒斯坦作家納瑟.阿布.瑟路爾許(Nasser Abu Srour)。DQ地球圖輯隊主編陳愷昀藉此機會回顧其歷程:納瑟在獄中完成學業,並出版詩集與小說,其中代表作《牆》 詩意文字描繪牢獄生活與自由之思,獲國際文壇讚譽,成功入圍國際阿拉伯小說獎、美國國家圖書獎等殊榮。除納瑟外,多位獄中作家如巴西姆與卡米爾亦重獲自由,這群視筆如槍、將壓迫化為創造力的「獄中作家」終獲釋放,象徵著巴勒斯坦人透過文字穿越高牆,向世界傳遞了對尊嚴與希望的堅持。

撕開酒標讀小說 英獨立酒廠聯手老牌出版社 在微醺中重拾閱讀樂趣

報導 | by 虛詞編輯部 | 2025-12-18

身為都市人,若能在繁忙的餘暇開一罐啤酒,佐以書頁翻動的聲響,雙重放鬆下,無疑是極致的愜意。英國獨立酒廠 Beak Brewery 與老牌出版社 Faber & Faber 攜手推出的「Beak Book」計畫,將書作節錄印在酒標之上,試圖在酒精與文字之間,開創出一種獨特的感官體驗。

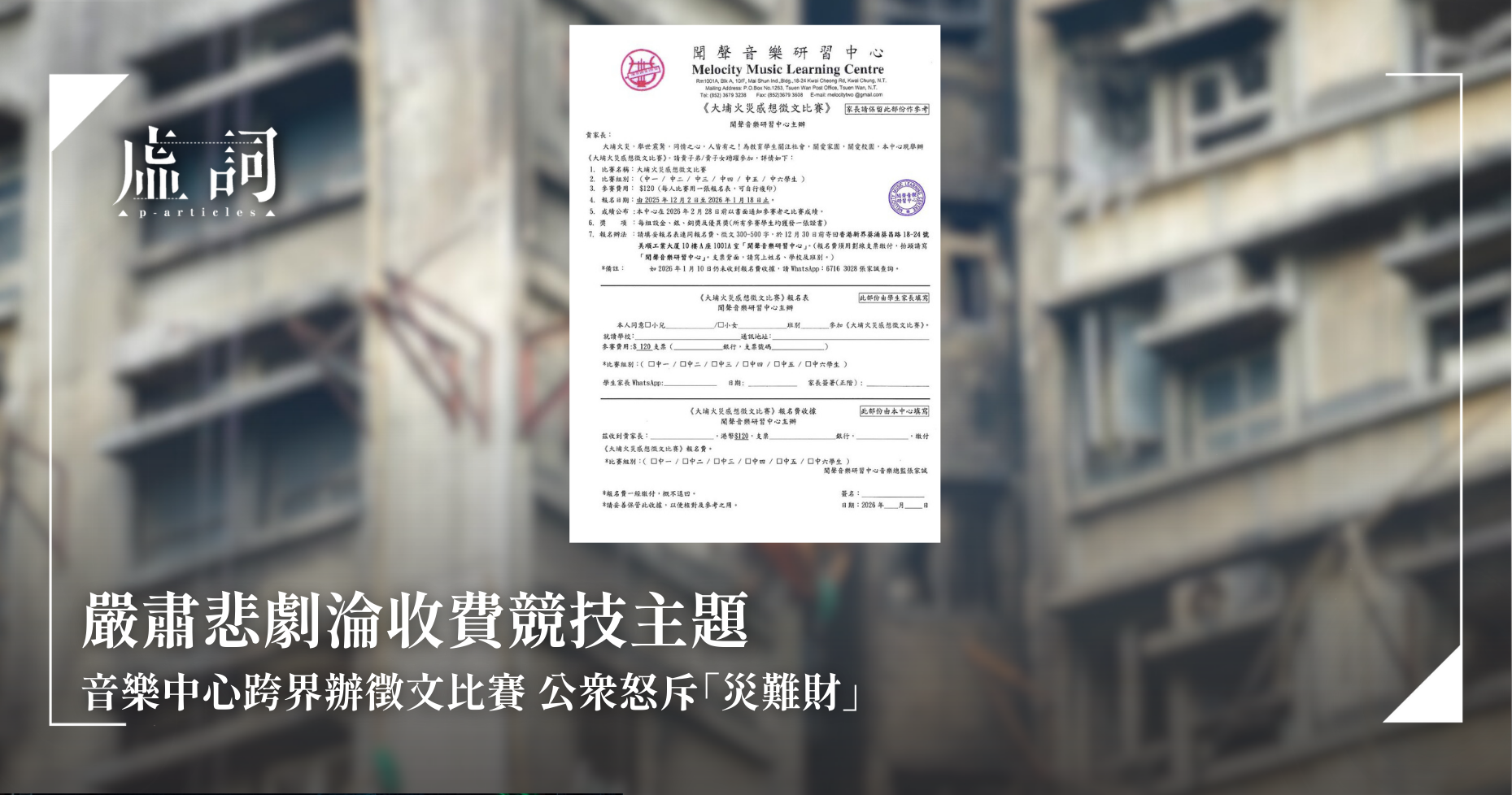

嚴肅悲劇淪收費競技主題 音樂中心跨界辦徵文比賽 公眾怒斥「災難財」

報導 | by 虛詞編輯部 | 2025-12-02

大埔宏福苑上星期發生釀成嚴重傷亡的五級大火,正當社會氣氛哀傷、各界專注於救援與善後工作之際,坊間一間名為「聞聲音樂研習中心」的機構,近日向全港中學發出《大埔火災感想徵文比賽》報名邀請,若學生意欲參加便需繳交120港元報名費,因而被輿論質疑其為費災難及藉機斂財之舉。

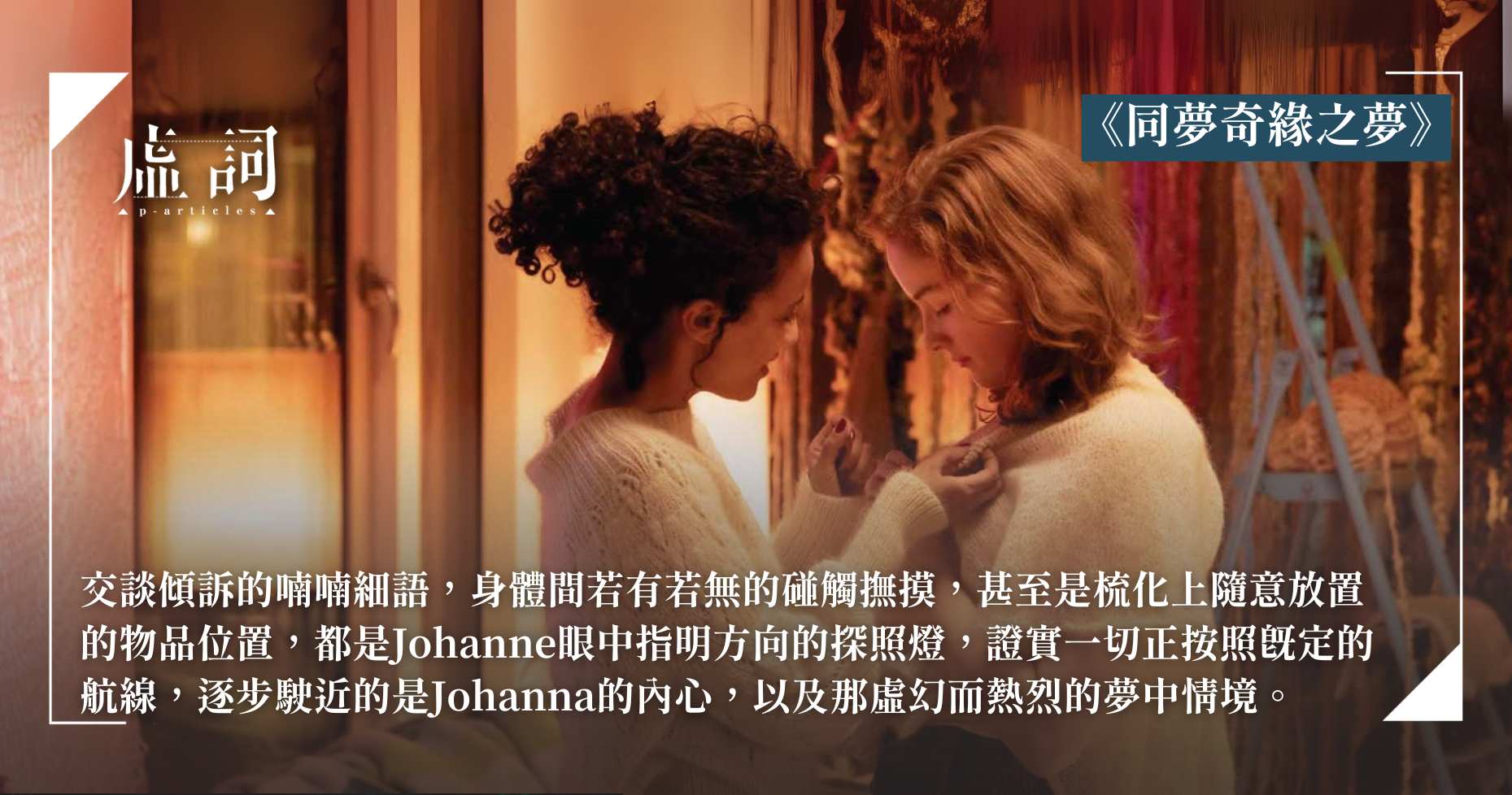

夢與書寫——評《同夢奇緣之夢》

影評 | by 亞c | 2025-07-03

亞c觀畢《同夢奇緣之夢》,指出電影細膩描寫了女學生Johanne對教師Johanna暗戀時的情感渴望與不安,並將之與日本歌手愛謬的《不聽搖滾的你》相類比,突出暗戀中的微妙情緒。Johanne的日記在外婆與媽媽眼中亦會隨年月引發迥異的解讀,令亞c聯想到葉梓誦《斷層路徑》中所探討書寫與情感的關係。

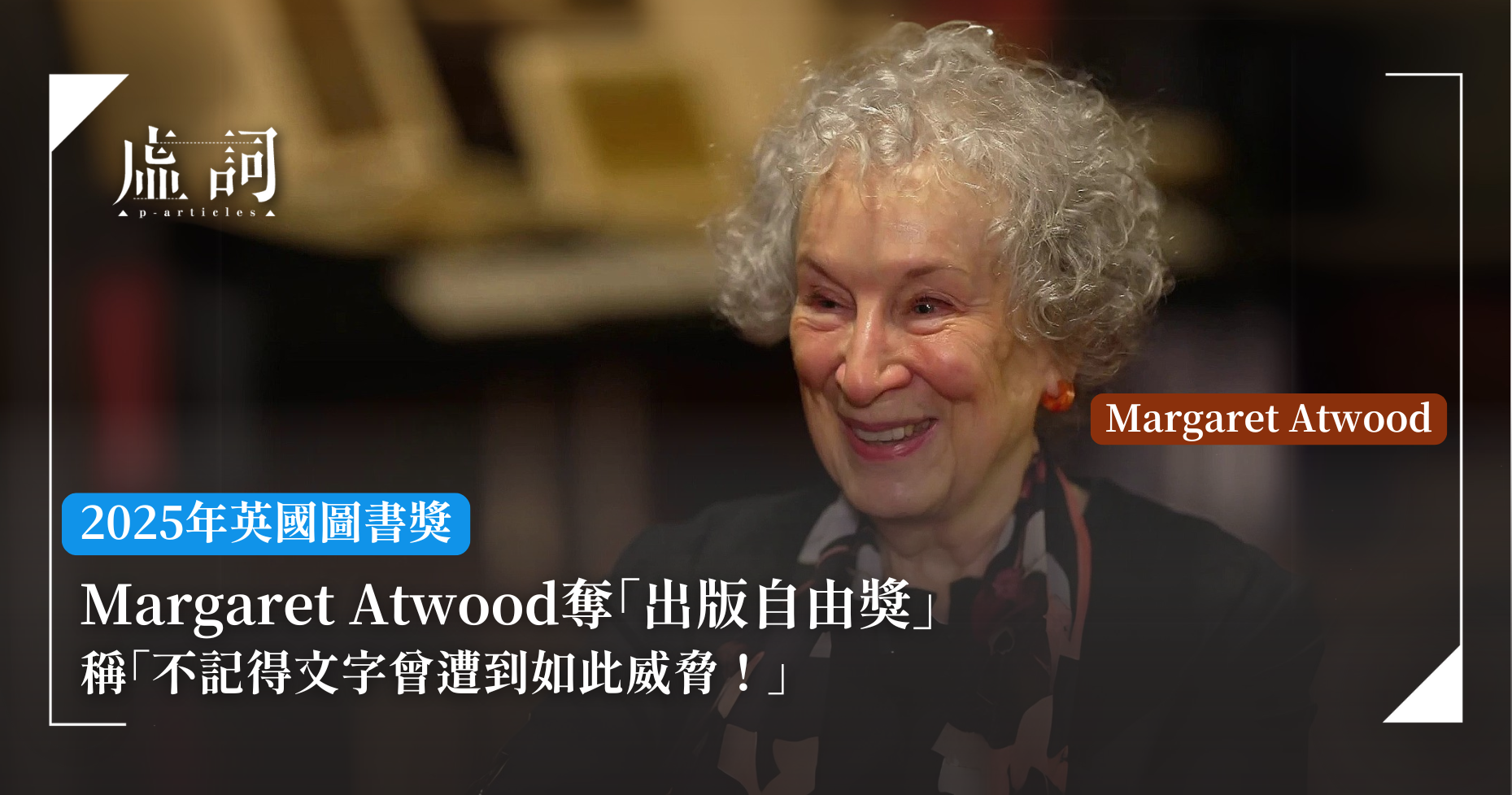

Margaret Atwood奪「出版自由獎」 稱「不記得文字曾遭到如此威脅!」

報導 | by 虛詞編輯部 | 2025-05-16

2025年英國圖書獎(The British Book Awards)於周一(12日)在倫敦舉行頒獎典禮,加拿大作家Margaret Atwood榮獲「出版自由獎」,表揚她六十多年的創作生涯積極捍衛言論自由的言行。她在分享得獎感言時表達對目前言論自由的擔憂,「在我有生之年,我不記得有哪個時刻,文字曾受過如此嚴重的威脅。文字是人類最古老的技術,看似如水般微不足道,但也如水一般能激發巨大的力量。」並祝願出版商及書商繼續對抗極端主義和書籍審查制度,以捍衛言論自由與思想的多元化。

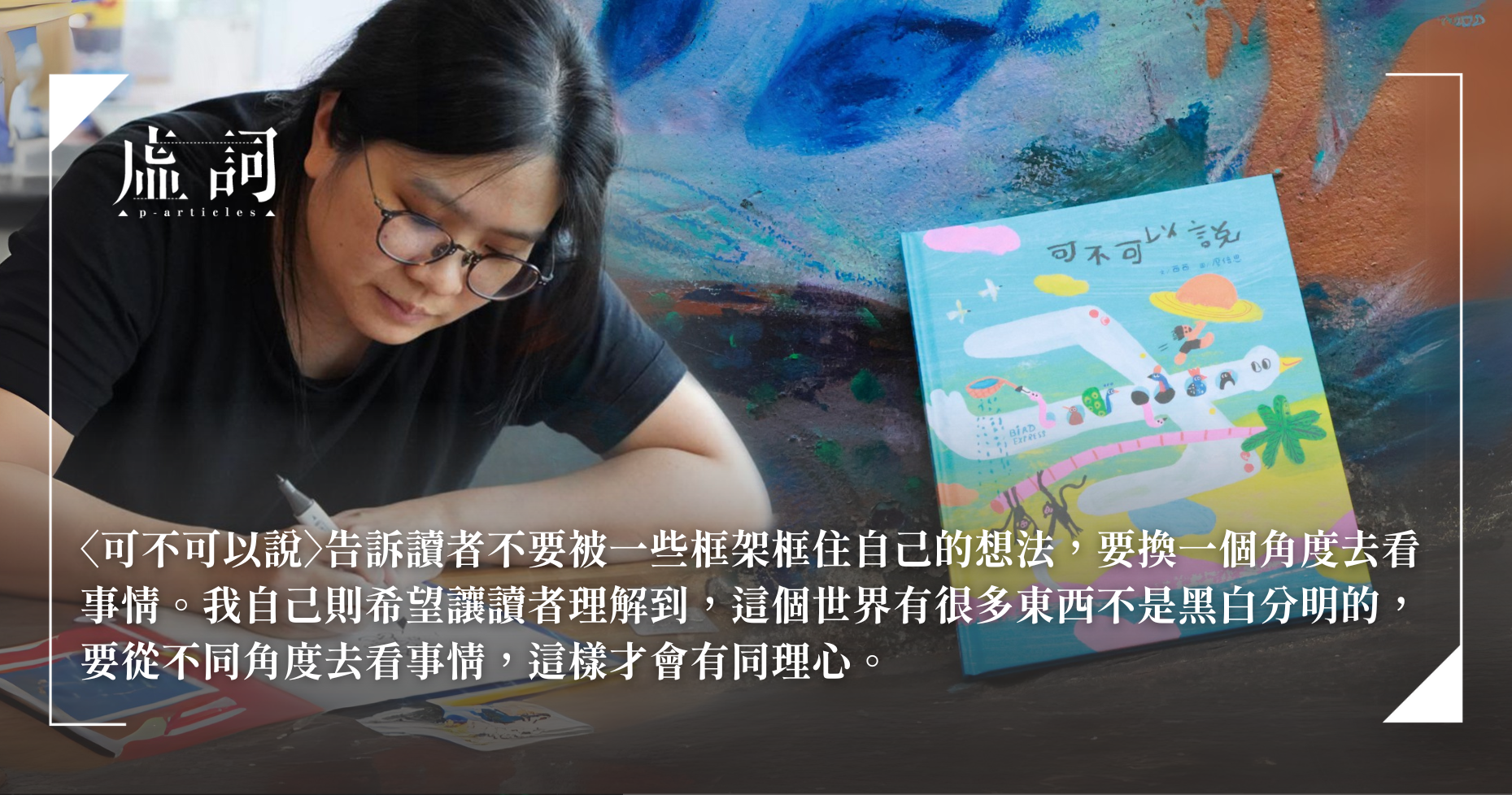

2025台北國際書展》西西名詩《可不可以說》繪本畫家廖倍恩:文字是溫柔的,但也有力量

專訪 | by 林慧行 | 2025-04-23

甫獲2025義大利波隆那插畫獎的香港畫家廖倍恩,將香港文學巨擘西西的名詩〈可不可以說〉轉化為色彩繽紛且滿富童趣的繪本,讓詩作與圖畫跳起了夢幻的圓舞曲。Openbook成功邀請策劃「西西詩集繪本系列」的希望學總編輯、香港作家謝傲霜,與廖倍恩深度對談,與讀者分享創作本書的心路歷程與縝密巧思。

「姣際朗誦節」・詩五首:〈咯血的風鈴〉、〈玻璃水母——給一位朋友的禮物〉、〈借禪〉、〈寺印兩枚〉、〈一日的永恆〉

詩歌 | by 黃語蝶, 孫鑰, 李盲, 柯博凱, 談炯程 | 2025-02-14

「姣際朗誦節」是一個為詩歌而生的聚會,每月舉辦一次。舉辦人謝曉陽認為透過以粵語朗誦詩作,在聲音中釋放文字的力量,讓語言不只是紙上的印記,更成為震動空氣的靈魂。她表示,「姣」不只是大膽、張揚,更是一種對表達的熱愛與無畏。是次「姣際朗誦節」將詩歌版圖再次擴展,邀請來自內地的年輕詩人們參加。謝曉陽明白,縱使他們未必以粵語書寫,卻同樣帶著創作熱情,跨越地域,以詩探索自身、回應時代,並透過「姣際朗誦節」分享他們的聲音。黃語蝶如風鈴在安寧與懷疑之間顫響;孫鑰如水母般游弋於流動的夢;李盲讓禪意在數碼時代碰撞出荒誕的火花;柯博凱以俳句層層疊疊的呢喃;談炯程捕捉各種光影,低語日常的靜謐與無限。

《只是影畫》的溝通與失效

影評 | by 搬金字塔的螞蟻 | 2024-09-27

近日M+戲院上映陳上城導演的首部紀錄長片《只是影畫》,是為拍攝團隊以三年多時間訪問香港著名藝術家楊東龍的紀錄片,當中記錄了他於2021年在香港刺點畫廊舉辦個展「日課」的過程。搬金字塔的螞蟻認為若觀眾能夠理解文字和影像是兩個語言系統,而楊東龍不會用文字去解釋畫作的話,那麼觀眾便能察覺電影頻頻出現導演提問,而受訪者沉默問的畫面,是一種失效的言語溝通,二人是各自利用影像媒介去對話。

【文藝Follow Me】當文字變成風景 M+互動媒體藝術作品《可讀城市香港》重現香港字

文藝Follow Me | by 黃桂桂 | 2024-09-23

在M+潛空間裡,有一台單車,正對著一個大螢幕,螢幕裡寫著大大的「荒蕪之地 地少山多」。只有當觀眾走上單車,雙腿往前蹬,螢幕跟著你踩的方向前進、移動,眼前的字沿著街道兩旁排開,一個個方格像一幢幢樓,讓觀眾遨遊在一片字海之中。這是藝術家Jeffrey Shaw(邵志飛)與作家董啟章合作創作的互動媒體藝術作品《可讀城市 香港》(Legible City Hong Kong)。

【台北國際書展2024】以文字療傷,可能嗎?崔舜華X梁莉姿「傷口與文學的連繫」講座側記

報導 | by 陳諾霖 | 2024-05-27

有時我們從創傷中倖存,有的傷癒合成疤,有的卻不動如山,書寫者在裂口的邊緣來回踱步,看傷口湧動、沉靜、結痂、噴發、吞噬。痛苦如何轉化成創作的能量?時代的集體傷痕又該如何書寫?香港文學館邀請台灣作家崔舜華、90後香港作家梁莉姿,與主持鄧小樺一起於台北書展中,坦誠地揭開她們把傷口凝鍊成文學的過程。

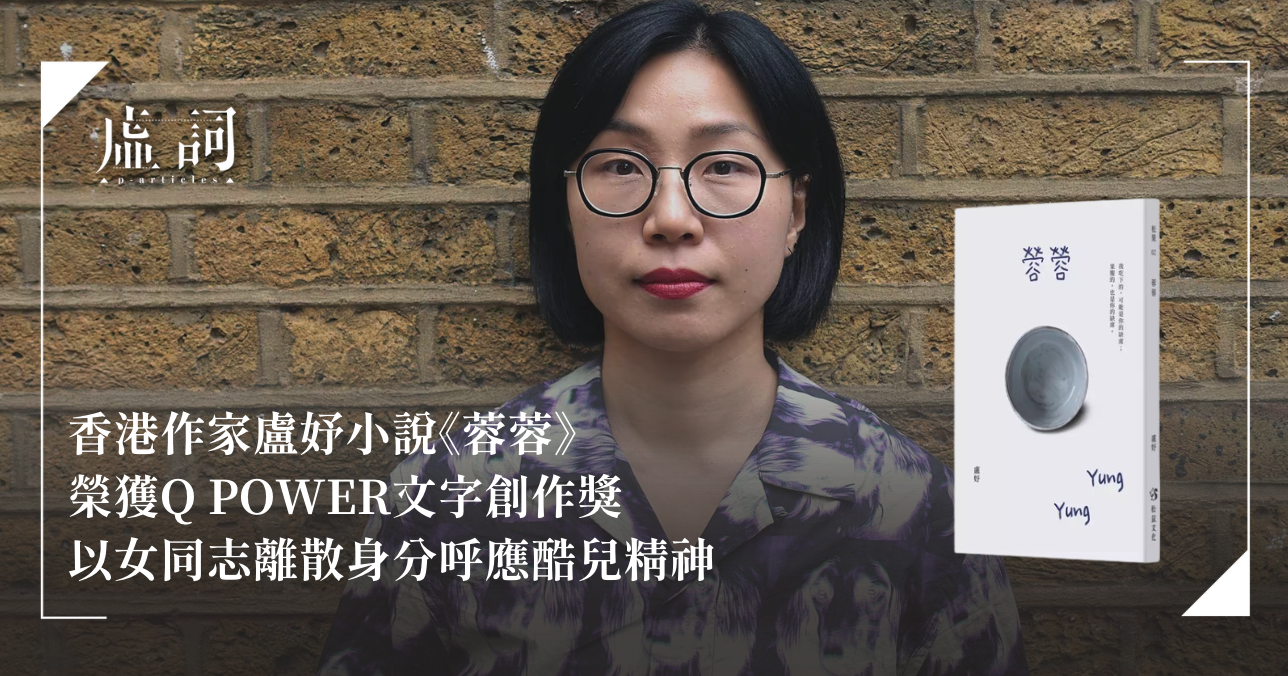

香港作家盧妤小說《蓉蓉》榮獲Q POWER文字創作獎 以女同志離散身分呼應酷兒精神

報導 | by 虛詞編輯部 | 2024-05-27

臺灣彩虹平權大平台主辦的第二屆Q POWER Awards以放膽追尋為主題,蒐羅各界多元性別為題的作品。早前香港作家盧妤的《蓉蓉》及逆彌的《蓋層記》入圍首次設立的「Q Literature文字創作獎」決選,而主辦於上周(24日)暨臺灣同性婚姻合法化五週年舉行頒獎典禮,公佈盧妤的小說《蓉蓉》脫穎而出獲得獎項。

臺灣彩虹平權大平台Q POWER 設文字創作獎 香港作家盧妤《蓉蓉》、逆彌《蓋層記》入圍決選

報導 | by 虛詞編輯部 | 2024-05-14

正當香港的女同志電影《從今以後》於柏林影展得獎,另一邊廂,臺灣彩虹平權大平台主辦的第二屆Q POWER Awards於上周公佈決選名單,其中兩位香港作家盧妤《蓉蓉》、逆彌《蓋層記》入選首次開辦的「Q Literature文字創作獎」,以不同媒介書寫同志力量,讓更多香港同志族群的故事能被看見。

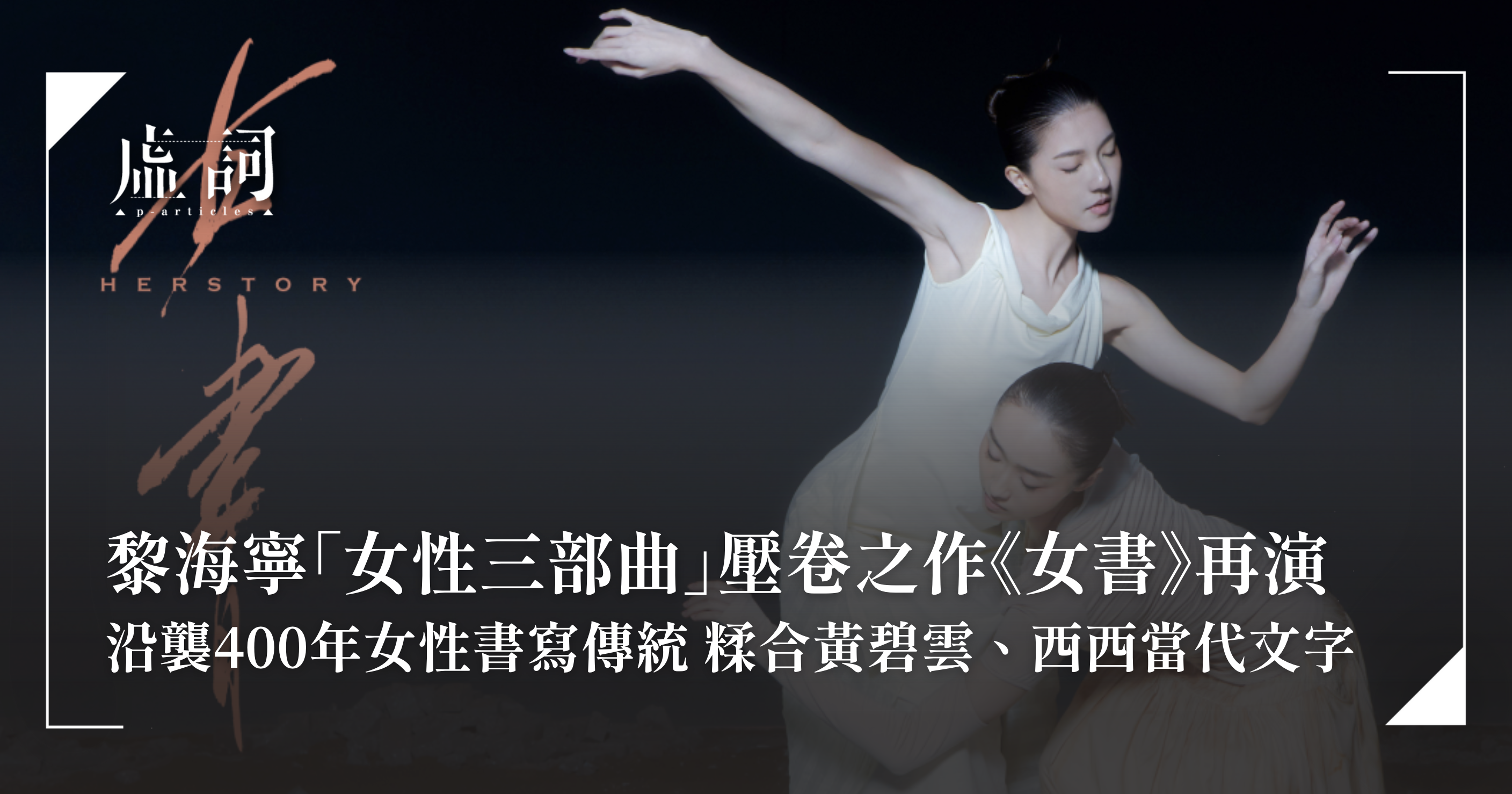

黎海寧「女性三部曲」壓卷之作《女書》再演 沿襲400年女性書寫傳統 糅合黃碧雲、西西當代文字

報導 | by 虛詞編輯部 | 2023-12-05

由西九文化區與香港舞蹈團合辦,國際著名編舞家黎海寧「女性三部曲」壓卷之作《女書》將於今年12月15日至17日於西九文化區自由空間大盒再度上演。

【文藝Follow Me】文字來自人民——香港藝術館與劉小康策劃「字由人——漢字創意集」看漢字的多重宇宙

文藝Follow Me | by 黃桂桂 | 2023-04-04

「漢字藝術不一定只有文人才做到。」著名設計師劉小康說,他是香港藝術館「字由人——漢字創意集」展覽的客席策展人。由商朝的甲骨文到今時今日電腦字,漢字經歷數千年歷史變遷,說起漢字,很多人會想起詩詞歌賦、書法,看似文人專屬,實則民間亦創意大爆發。

《不存在的書》:在影像與文字中尋找「不存在」的真實

書評 | by 藍玉雍 | 2023-02-13

人是一種很奇怪的生物,除了想要研究世上存在的一切外,也對許多「不存在」的東西感到著迷,且著迷的程度可能往往還比現實中的事物還要來得巨大。《不存在的書》收錄了二十八篇極短篇小說,雖然這樣說,但翻開後會發現裡頭的每一則故事其實都來自於某本小說的片段,可能是小說的開頭,也可能是其中的某個情節,彷彿在逗弄讀者的心一樣,每則故事的結尾都有一種強烈的懸疑感,讓人很想知道後續。但更吊人胃口的是,作者在這裡面為我們介紹的二十八本小說,都是實際上不存在的書。

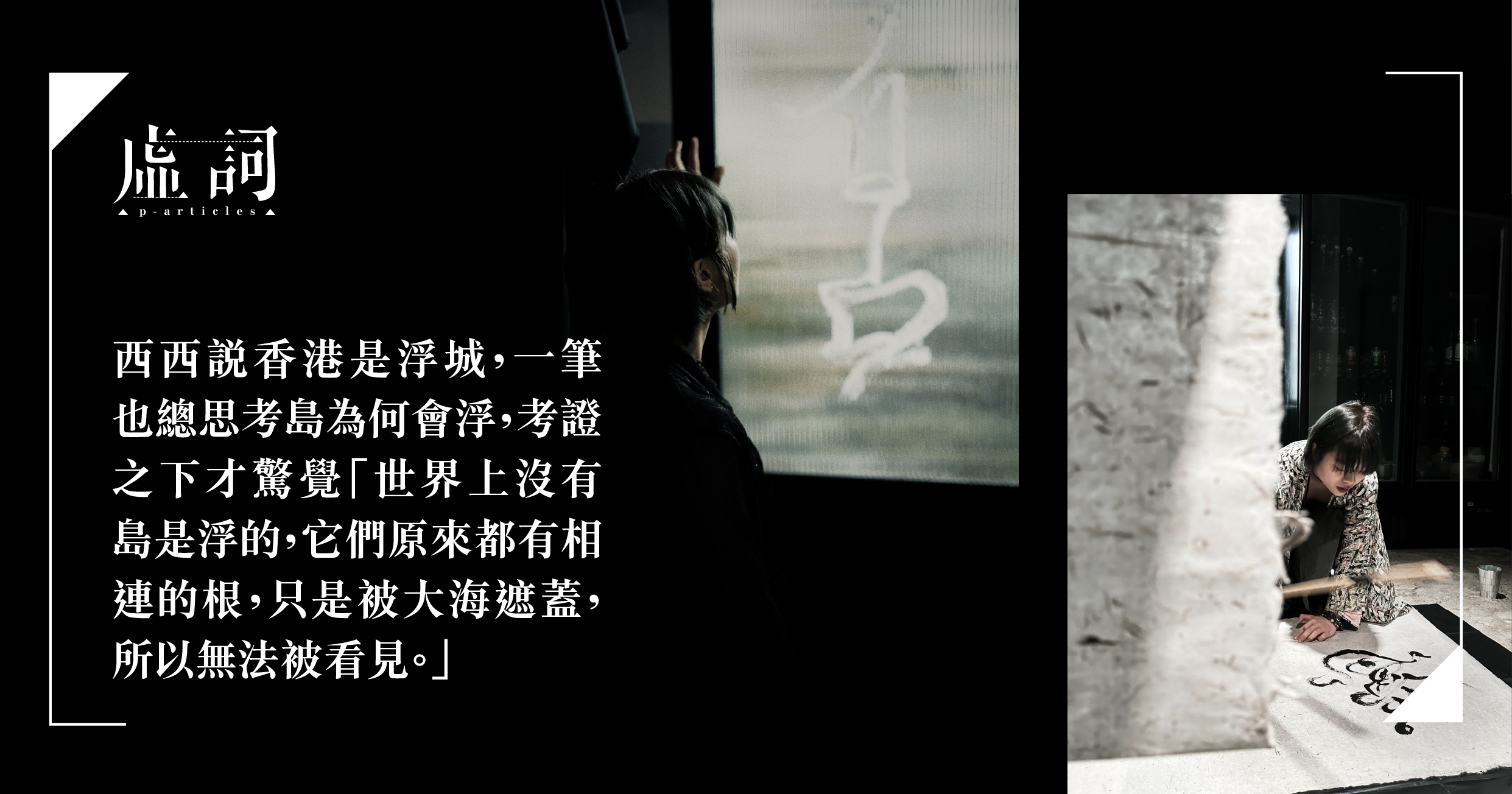

【無形・像西西這樣的一個女子】前置詞:西西別去,文字猶存

無秩序編輯室 | by 無形編輯部 | 2023-02-01

華文世界的重要作家西西,去年12月18日安祥離世,享年85歲。回顧西西一生,筆耕不綴,創作類型豐富,替香港塑造了豐富文學形象,供養一代又一代青年文學養分。為悼念這位殿堂級作家,今期《無形》特意抽調原有期數,改成悼念西西專輯,邀請不同作家撰寫悼文,一起從字裡行間緬懷這位傳奇作家。

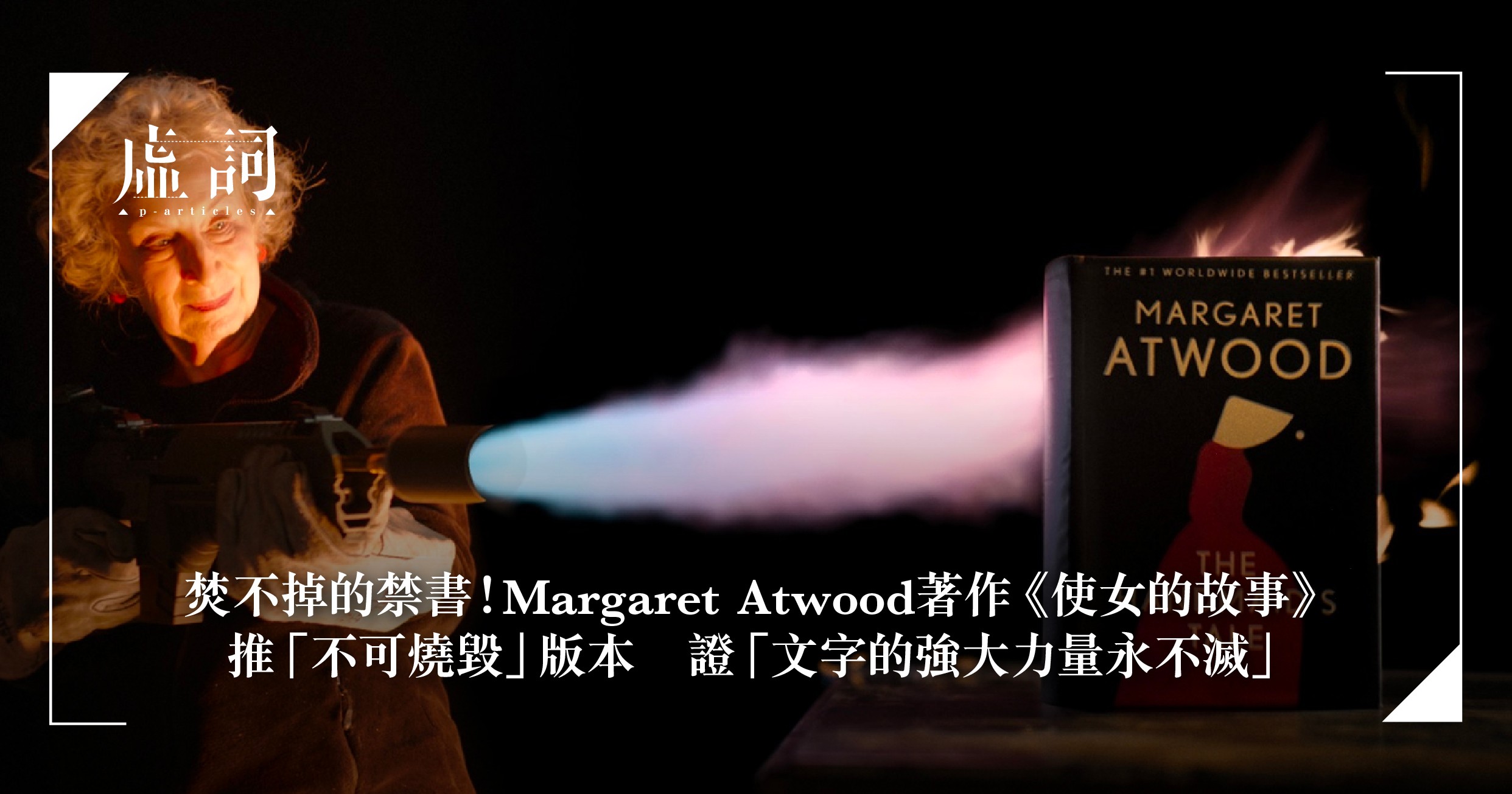

焚不掉的禁書!Margaret Atwood著作《使女的故事》推「不可燒毀」版本 證「文字的強大力量永不滅」

報導 | by 虛詞編輯部 | 2022-06-26

企鵝蘭登書屋近日與女作家Margaret Atwood合作,為她其中一本長期被列入禁書名單的《使女的故事》,以防火物料特製「不可燒毀」(Unburnable edition)的版本,藉此抗議當地書籍的審查制度,提高大眾對言論自由的意識,並證明「文字的強大力量永遠不會被滅」。

《if you could see me now》:在韓麗珠的文字中觀照自己

劇評 | by 葉嘉兒 | 2022-06-14

在春夏交接的日子,看海大概是最好的活動。《if you could see me now》(午後看海)以看海為主題,由Olivier Cong 江逸天與香港知名作家韓麗珠聯合創作。在初次接觸江逸天時已聽聞他的演出一票難求,然而不見得他刻意配合觀眾口味。這是第二次看Olivier音樂會的日子,同樣是帶雨的晚上,空氣中帶點雨水的氣味,熟悉的感覺,但Olivier卻帶來嶄新的音樂。

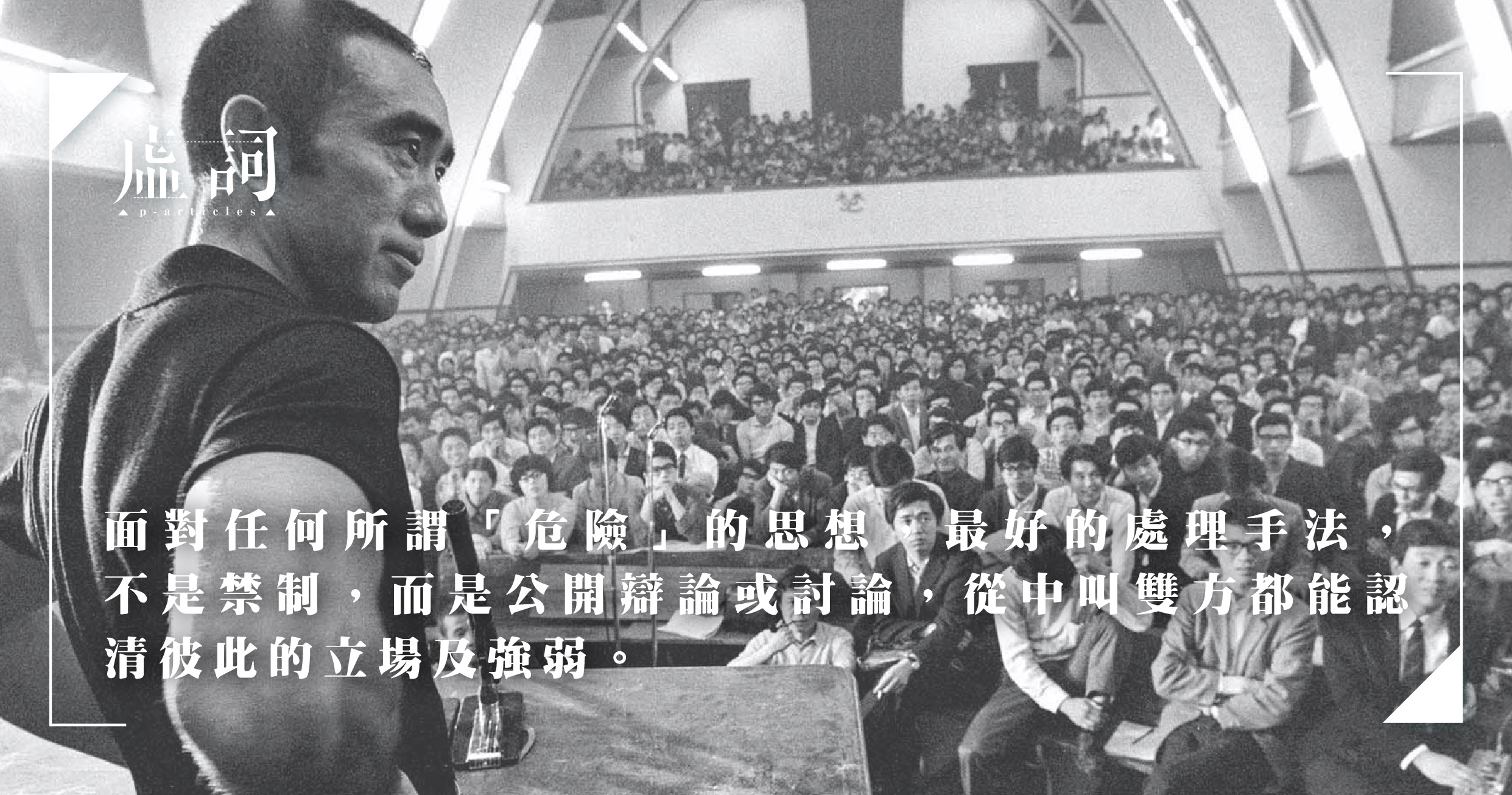

熱情、尊重與文字的重要——《三島由紀夫:最後思辯》

影評 | by 駱頴佳 | 2021-12-28

看完《三島由紀夫:最後思辯》,駱頴佳形容心情久未平伏。當幾部有關香港社運的紀錄片遭禁之際,或者大家也可看看這部1969年由三島由紀夫與日本左翼學生組成的「全共鬪」在東大就著社運、暴力、時間、自然、命名、他者、語言及天皇進行公開辯論的紀錄片,他們是如何將一場社會運動的討論,在彼此尊重的大前提下,提昇到一場涉及哲學以至美學的高水平思辯。

【文藝Follow me】世道不仁 文字定心——訪米哈《昨天喝了河豚湯》

文藝Follow Me | by 陳子雲 | 2021-06-26

米哈最新出版的《昨天喝了河豚湯》,書名讓人好奇是誰喝了河豚湯,而喝了湯之後又如何。原來是日本俳句詩人松尾芭蕉的作品,除了他,書中還有五十位世界各地的著名作家。這是米哈閱讀這些作家生平後的閱讀筆記,帶著對殘酷世界的感悟。「其實我讀一直以閱讀的每一本書的作者,在他們的時代,或多或少都面對一個殘酷的世界,可能是戰爭,可能是個人的失敗。但他們都是我喜愛的作者,所以便追尋他們的生活。」

【文藝follow me】「西九文學大字報」:文字藝術師!——訪問:陳濬人、劉學成

文藝Follow Me | by 楊喜盈 | 2021-03-29

近日西九有一個展覽叫做「文學大字報」,唔同既香港藝術家抽取廖偉棠既詩《放膽去》去做創作!香港本地藝術家將會用個人美學呈現漢字既精粹,結合西九既展場令到意義更上一層樓呀!有興趣既朋友可以入內文了解吓啦!仲可以親身睇展添! #陳濬人 #劉學成 #西九 #文學大字報 #香港北魏真書 #文字設計 #大字報 #文學 訪問請去:https://bit.ly/3eAv2dW 展覽日期:2020年11月6至8日 展覽時間: 11月6日晚上7時至11時 11月7至8日下午1時至6時 地點:西九文化區藝術公園自由空間

【無形・如果,命運能選擇】「怎樣在遊戲中尋找自己的位置」——評Disco Elysium

其他 | by Altia | 2020-09-24

Disco Elysium也是一隻沒有選擇的遊戲。之所以這樣說,源於玩家幾乎無法改變整座城市的現實。

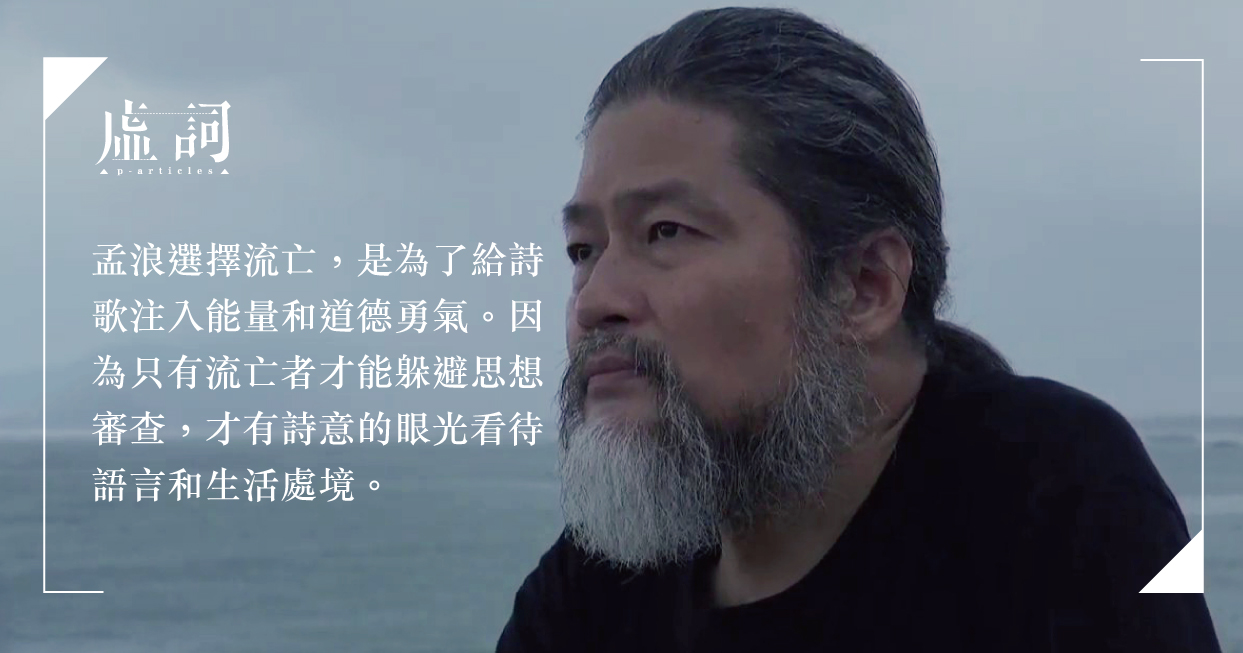

悼念這位頂撞文字獄的現代詩人——寫給逝去的孟浪兄

其他 | by 馬建 | 2018-12-22

當代流亡詩人孟浪去世了,他留下了大量的詩歌隨筆,也就是他人生的所有腳印了。好了,孟浪兄,我們詩行裡見,而且會讓更多的人讀,因為你留下的詩歌會因為流動而活著。早晚我們的血都會流在一起。