SEARCH RESULTS FOR "朗天"

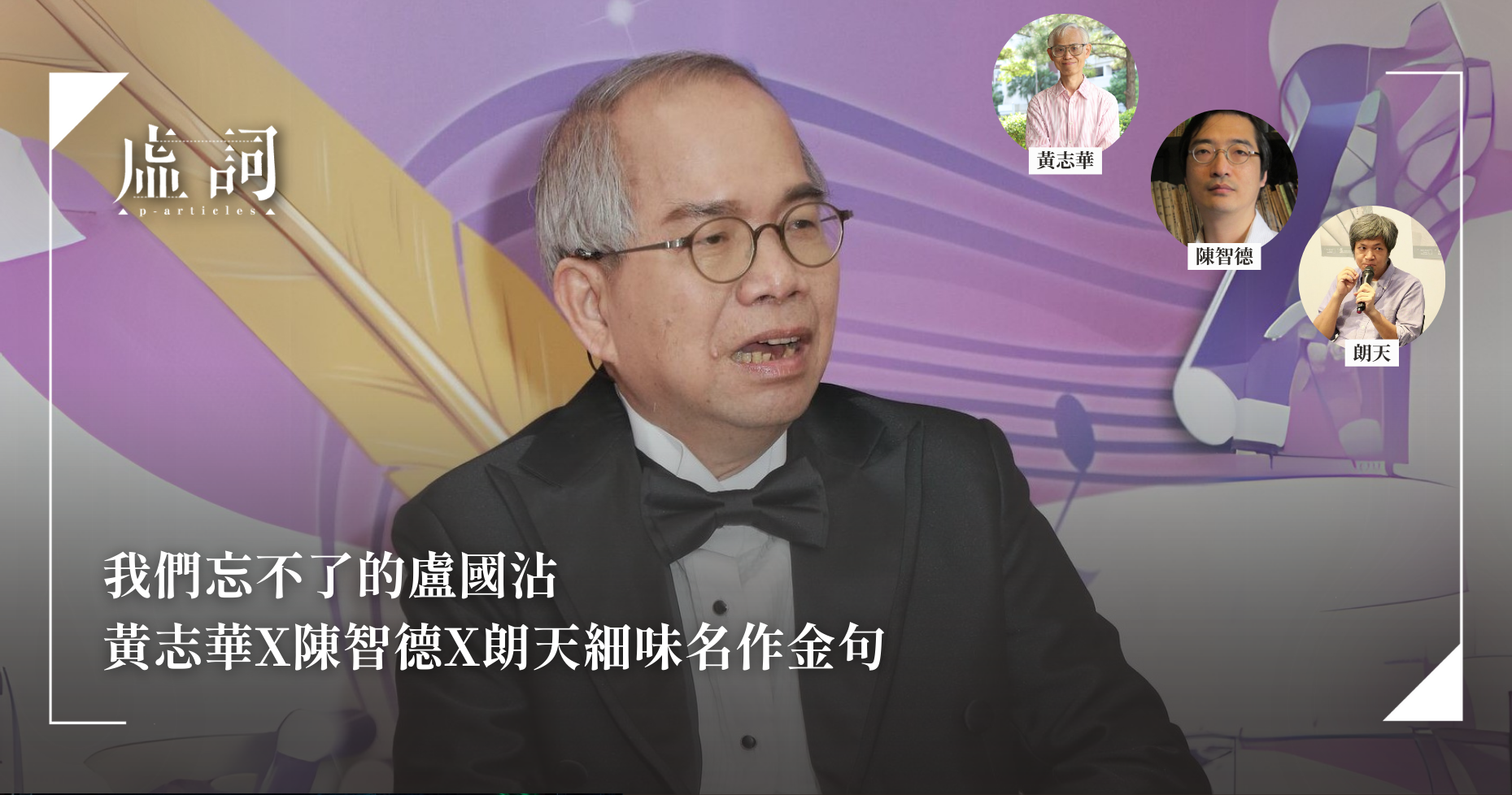

我們忘不了的盧國沾 黃志華X陳智德X朗天細味名作金句

其他 | by 虛詞編輯部 | 2025-03-31

被譽為「詞壇聖手」、香港早期「三大詞人」之一的盧國沾於3月19日傳出離世消息,享年76歲。盧國沾自1975年開始填詞生涯,創作了眾多電視劇的主題曲歌詞;盧國沾的題材相當廣泛,涵蓋武俠、家國情懷、抒發鄉愁、人生無常等,成為幾代人的經典。為紀錄盧國沾對香港樂壇的貢獻,《虛詞》編輯部邀請了藝文界知名的評論人黃志華、朗天、陳智德,分享他們印象深刻的盧國沾歌詞,細味詞作與人生交織之境。

當孤獨成了日常,我們需要怎樣的夜曲?

其他 | by 賴閃芳 | 2024-12-24

「風也清/晚空中我問句星/夜闌靜/問有誰共鳴」究竟是晚空、月亮或星星?夜晚就是有種神秘的力量能讓人靜下來,觀照自己。夜晚,一直都是人類喜歡的主題,不論文學、視覺藝術及音樂,不乏其身影。無數作曲家借題發揮,更發展出一種特別的音樂形式——夜曲。

鮮浪潮首次不獲藝發局資助 短片節規模縮小「並非不尋常」 主席杜琪峯:迎難而上,砥礪風節

報導 | by 虛詞編輯部 | 2024-06-13

由杜琪峯在 2005 年發起的「鮮浪潮國際短片節」,一向被視為香港電影搖籃。今屆第十八屆將於明天(14日)開幕,將會是短片節歷來第一次不獲藝術發展局資助,放映影片數目亦由 38 部減至 24 部,鮮浪潮回覆這「並非不尋常」情況。

《喧嘩的碎片》小輯

專題小輯 | by 虛詞編輯部 | 2024-05-26

《喧嘩的碎片》為香港年輕文學作者周丹楓首部長篇小說,他以理性與感性交錯的目光,遊走於城市的兩極,寫著我們城巿的沉重現實。這位「彷彿天外飛來,而且只是剛剛起步」的作家,引來了各方的專序與書評,朗天從他的片段表達會想起德國哲學家諾華利斯,謝曉虹認為書中的人臉碎片有著巴特勒的「危脆性」,鄧小樺則認為小說的社會關懷是超越現實和存在之上,葉嘉詠從宗教書寫的角度理解其人文精神,而鄧皓天不禁把周丹楓和卡夫卡的樣貌自然聯繫,並想到韓炳哲的《倦怠社會》。「虛詞」編輯部以此結集成輯,並收入周丹楓的訪問文章,讓我們更深入理解其筆下的碎片社會,以及當中每張面孔背後的空洞心靈。

香港文化界連串版權風波 到底發生甚麼事?從中如何思考版權問題?

報導 | by 虛詞編輯部 | 2024-05-21

近日香港文化界發生連串的版權風波,先是中大中文系畢業生創作文集《吐露滋蘭》的作者授權問題,後有導演徐克的《上海之夜》4K修復版於康城首映,卻收到導演楊凡發出的律師信,重申擁有原創故事版權。而事件持續至今的,有香港攝記泰斗陳橋攝影集的出版風波,雙方仍在拉鋸,有待披露更多證據;香港文學舘的「南來作家手迹遺物展」被指展板圖片侵犯香港文學重要研究者小思(盧瑋鑾教授)的版權,舘方修正的處理手法仍惹不滿。 這一連串的版權事件恰是契機,讓我們再去了解更多出版和著作權的問題,更尊重創作者的作品和意念。以下在概述以上事件後,再請香港著名作家及評論人朗天,以及香港藝術家及策展人黃嘉瀛,解說近日事件,也談他們對於侵權、版權糾紛的見聞和想法,藉此思考版權不同的可能性。

悼米蘭昆德拉小輯

專題小輯 | by 虛詞編輯部 | 2023-09-22

2023年7月11日,世界著名作家米蘭・昆德拉( Milan Kundera )因長期患病,在巴黎離世,享壽94歲。他一生以作品揭示命運的現實和時代的荒誕,卻因諷刺共產政權而全面被禁,被開除黨籍和革職,但依然無阻他的寫作。 2021年上映的紀錄片《米蘭昆德拉:從玩笑到無謂的盛宴》,是他的首部紀錄片,也是他的最後寫照。故此《虛詞》編輯部整理小輯,收錄朗天、鄧正健、李敬恒的悼文,以及飲江的悼亡詩,讓我們繼續追悼這位當代文學大師。

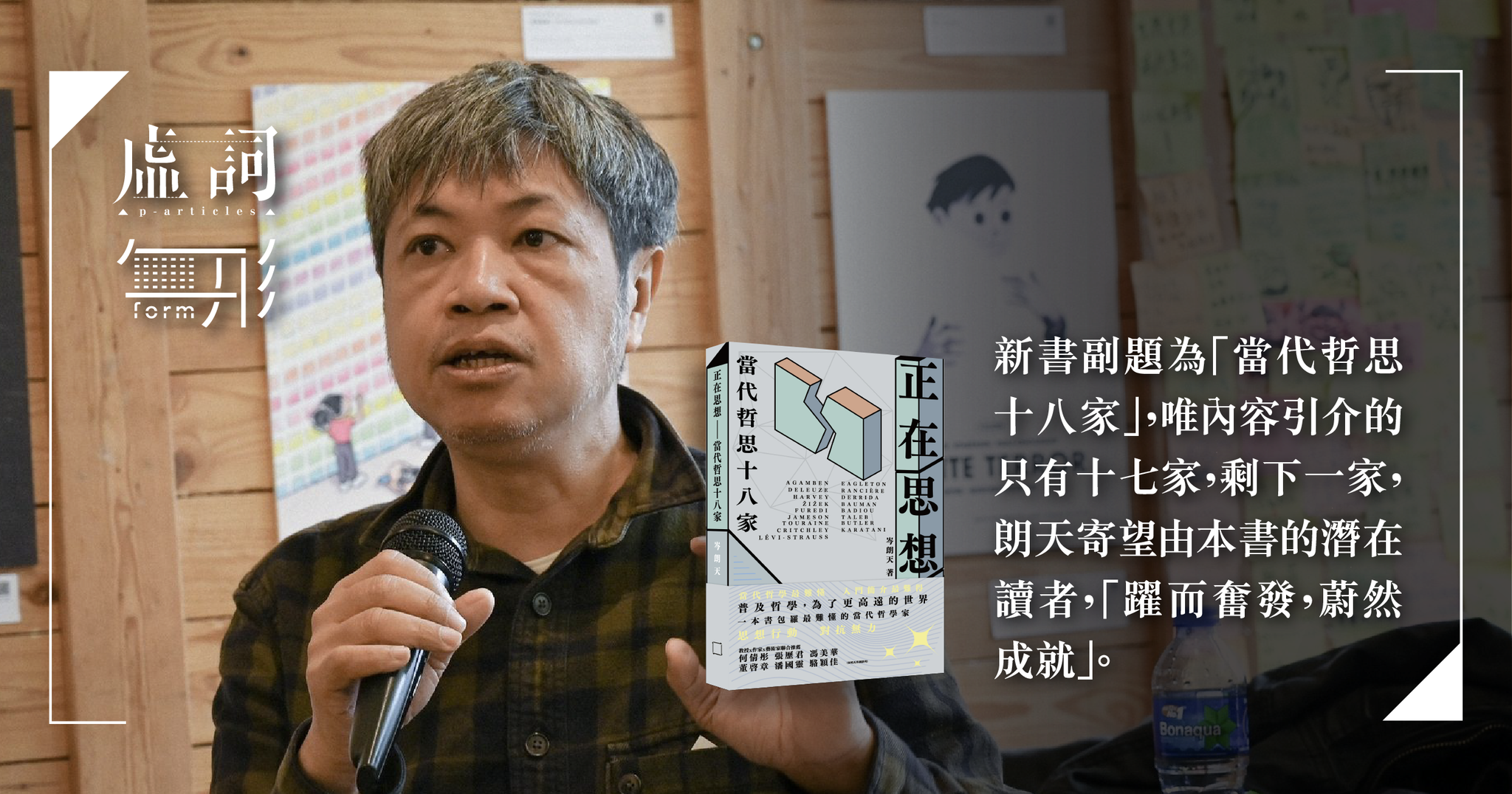

《正在思想——當代哲思十八家》小輯

專題小輯 | by 虛詞編輯部 | 2023-05-12

研讀觀念與思想哲學多年的朗天,將多年來當代哲學的思想結晶集結成新書《正在思想——當代哲思十八家》,讓潛行於思想的讀者們,消化他過去閱讀過的思想精華,轉化成在新時代中自處的一種啟示,這個小輯收錄朗天專訪、江祈穎的書評,以及朗天與張歷君教授的講座紀錄,從不同的角度討論何為理論,在現今全球化、後期資本主義、後現代、後真相文化宰制下覓尋出路。

岑朗天x張歷君——「《正在思想——當代哲思十八家》新書分享會——為什麼要閱讀當代思潮理論」講座紀錄

報導 | by 李悠 | 2023-05-04

朗天新書《正在思想——當代哲思十八家》,深入淺出地說明了不同當代理論家的哲學思想,而在這次的新書分享會中,朗天與中文大學中國語言及文學系的張歷君教授,從不同的角度討論究竟何為理論,現今時代為何要閱讀當代思潮理論,分享他們對於「理論」二字的不同理解和想法。

回應金像獎風波及機制爭議——訪新晉導演、業界代表、文化評論人

專訪 | by 虛詞編輯部 | 2023-04-25

第41屆香港電影金像獎頒獎典禮可能是歷來賽果最受外界質疑的一屆。新一代電影以過半數提名,撐起了半張提名名單,惟最終得獎比例卻相對少,引來坊間質疑:到底金像獎有否真心希望扶持新人、推動世代交替?再加上《給十九歲的我》獲最佳電影的爭議,更增加了外界對金像獎機制的質疑。網絡狠批者眾,但真正在做電影的人怎麼看,到底新世代電影如何能夠有更多支持和機會、機制能否更開放和公平,這些問題都需要具體而切實地談論,也需要業內人士的真誠回應。

【2022・回顧】朗天、鄭政恆、紅眼——2022看過的十套戲

其他 | by 虛詞編輯部 | 2022-12-31

年尾又是回顧的季節,「虛詞」編輯部邀請了不同單位,分別從音樂、影視、書籍的角度出發,回顧2022並展望來年,這篇請來影評人朗天、鄭政恆、紅眼,每人各自挑選2022看過的十套好戲。

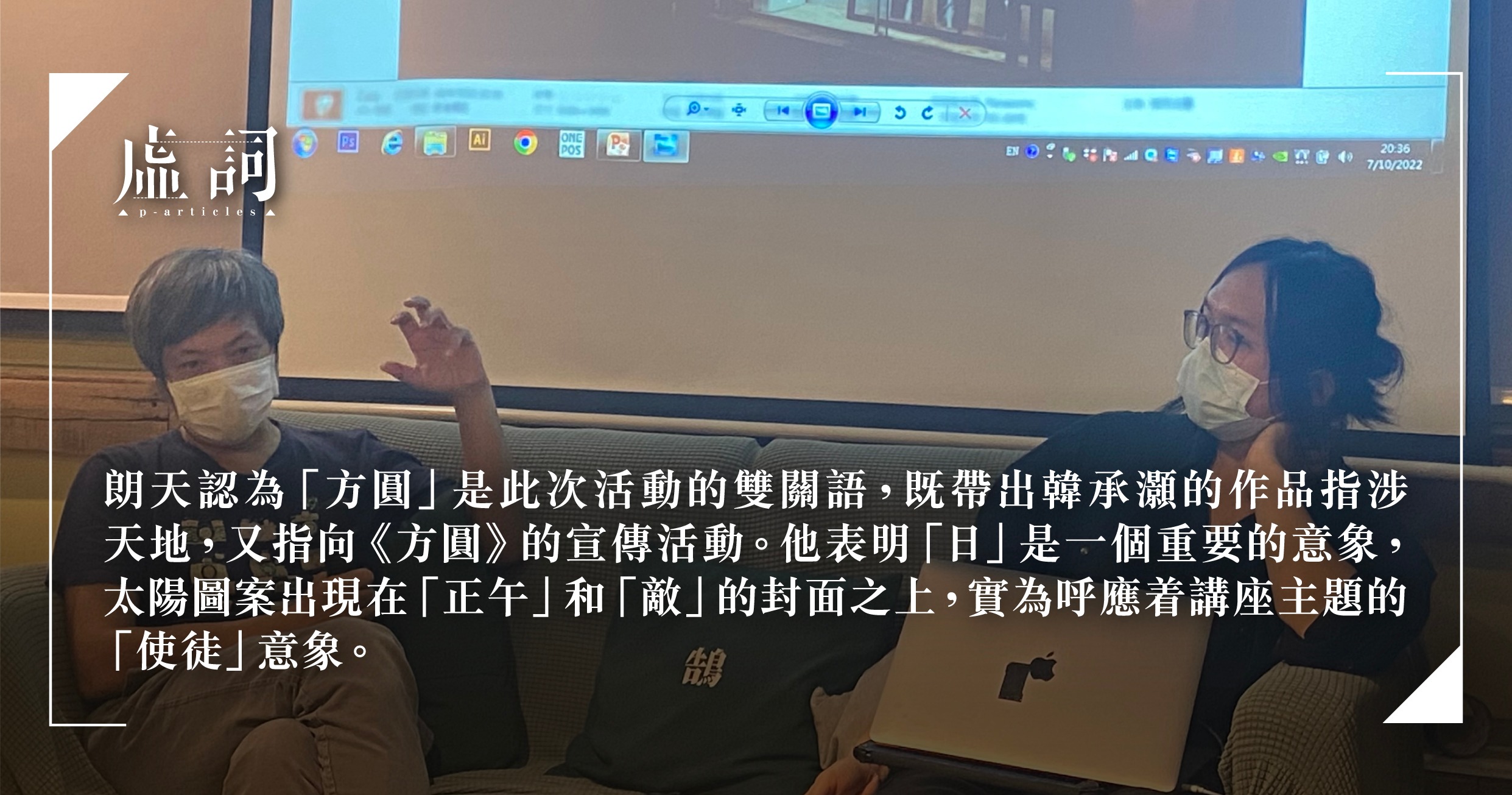

起舞無幽影,何似在人間——「瘋日:方圓之展」開幕講座紀錄

報導 | by 默言 | 2022-11-03

《方圓》自2021年以降的「1984」、「正午」、「劫」及「敵」四期專題,共同回應香港當下時局、集體意識與思考空間。為了響應這一連串議題,早前(7/10)香港文學生活館在灣仔富德樓舉行開幕講座「瘋日日常──使徒意象」,請來文化評論人朗天與藝術家韓承灝共同主講,勾起了這時代所帶來的種種怠倦與疲乏。

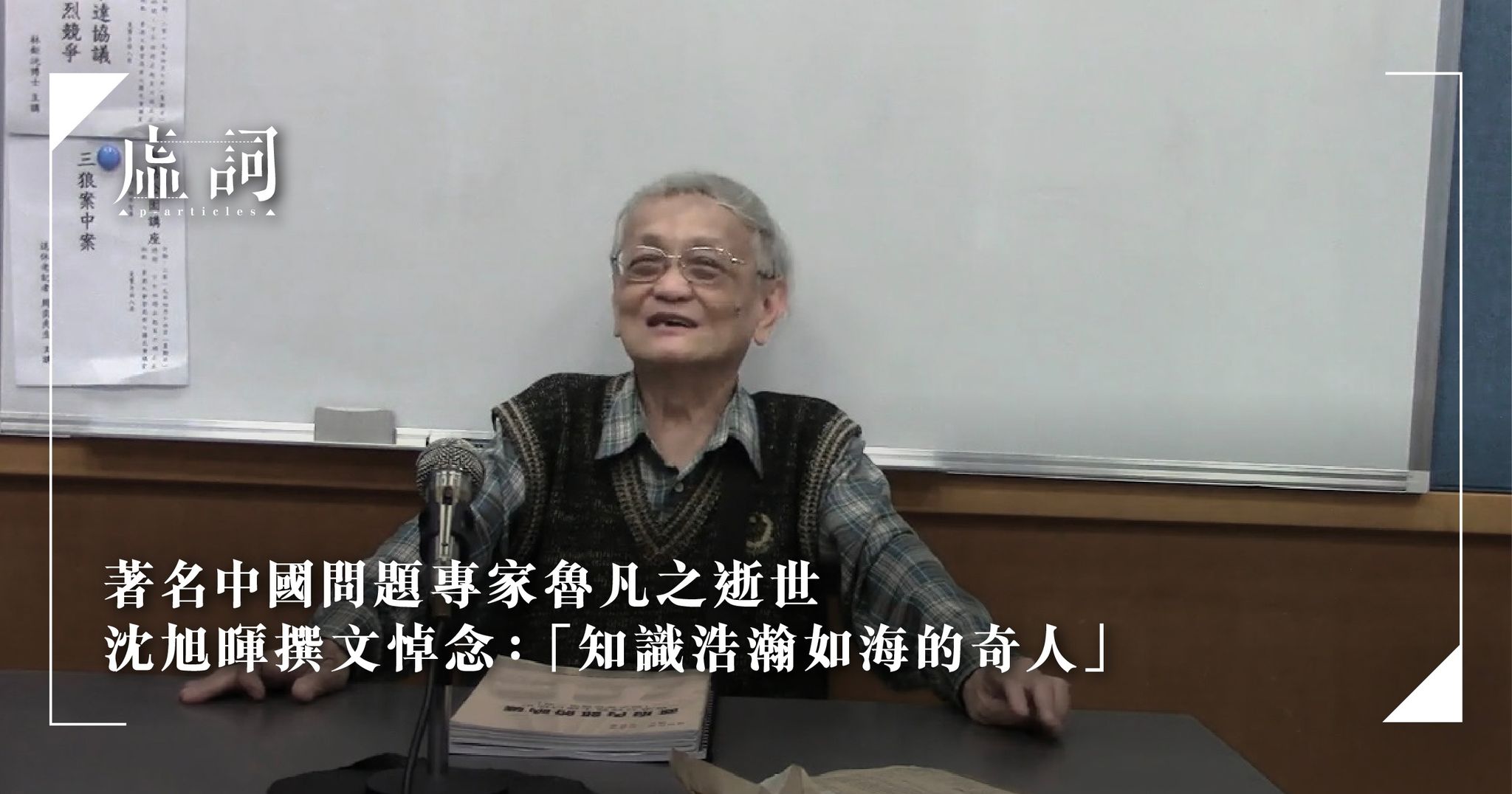

著名評論人、思想家魯凡之逝世 沈旭暉撰文悼念:「知識浩瀚如海的奇人」

報導 | by 虛詞編輯部 | 2022-09-22

曾撰寫多部引介西方馬克思主義的書籍、著名評論人、思想家魯凡之(原名周魯逸)早前離世,享壽74歲。對於魯凡之逝世的消息,文化評論人朗天對此表達傷感之情,國際關係學者沈旭暉以「一代奇人」稱之,認為他「無論能否經得起推敲,能夠以一家之言貫穿古今中外大歷史,絕對是知識浩瀚如海的奇人」。

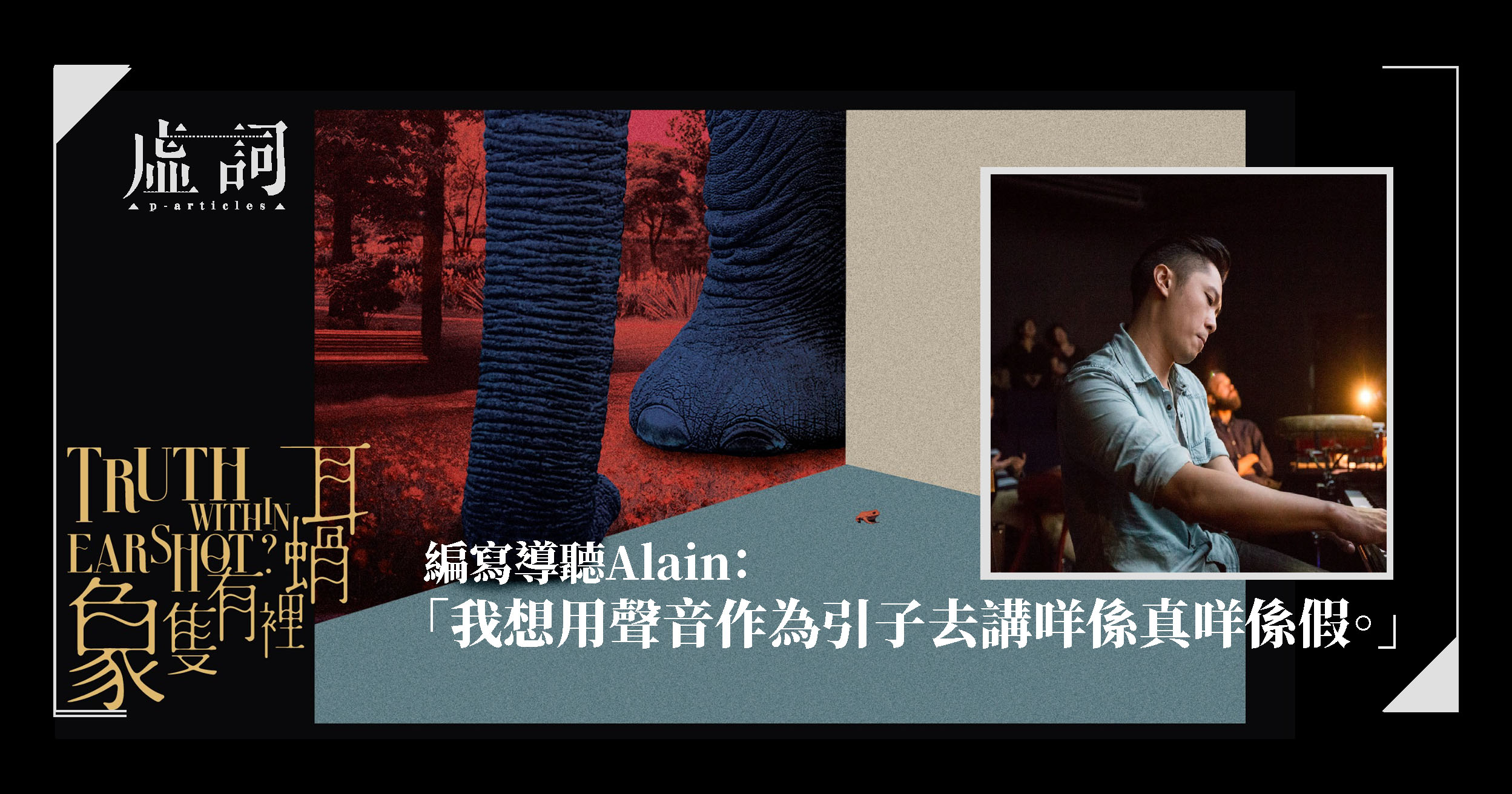

訪《耳蝸裡有隻象》導聽演出Alain 真象、假象,那頭象是真實嗎?

專訪 | by 姚嘉敏 | 2021-04-05

在有圖都無真相的年代,有圖或者有聲音都唔代表有真相。在眼看未為實,耳聽未為真的時代中,就連睇一張圖,聽下聲音,都要諗清諗楚,到底看到的、聽到的是否真實。而「我到底聽到啲咩?」正正是即將在兆基創意書院上演的《耳蝸裡有隻象》(Truth within Earshot?)希望觀眾思考的問題。

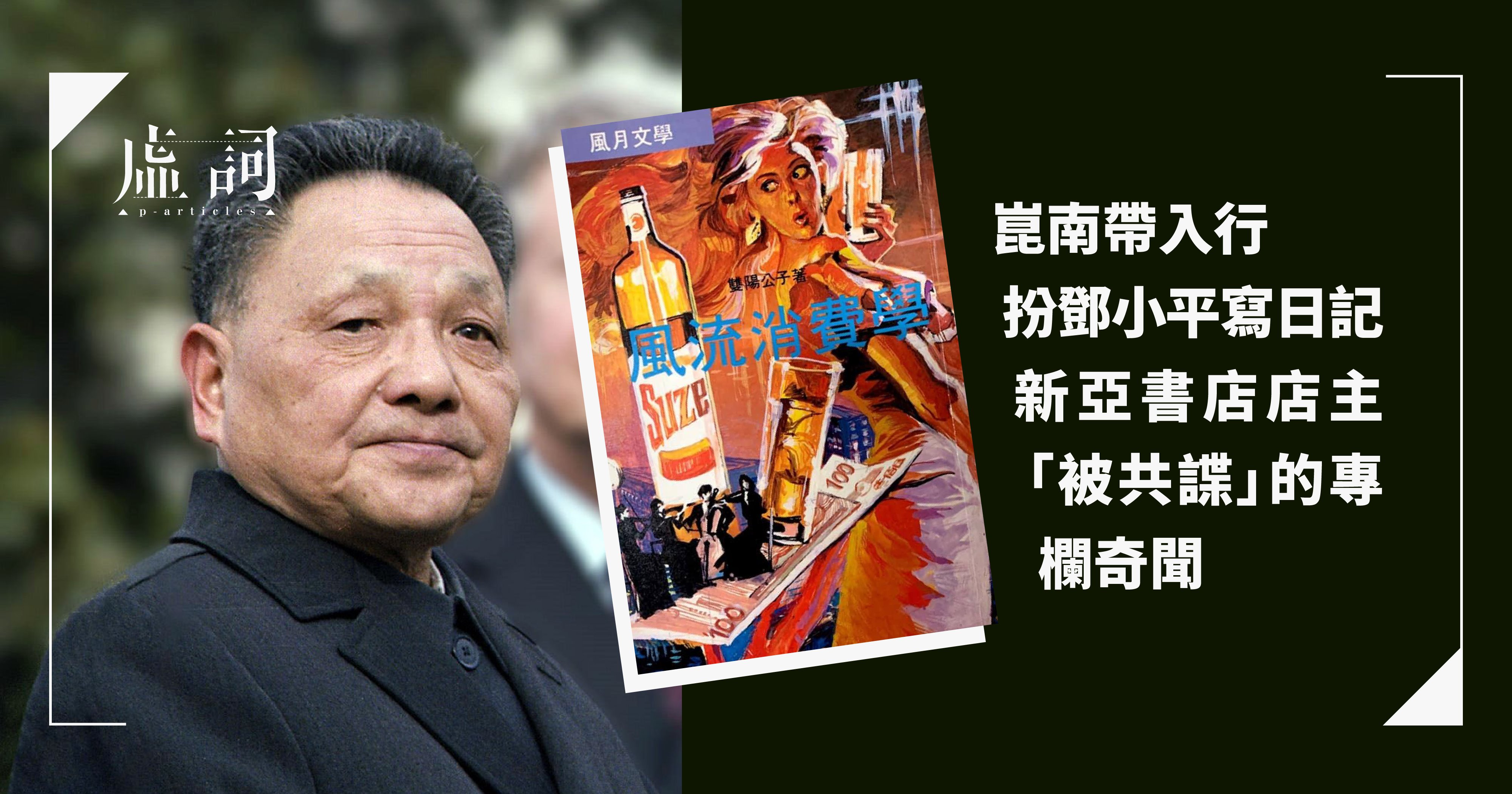

崑南帶入行 扮鄧小平寫日記 新亞書店蘇賡哲「被共諜」的專欄奇聞

散文 | by 蘇賡哲 | 2021-09-27

「王朝日記」是我寫得最興奮的專欄,以鄧小平的身份寫日記,在六四剛過去不久當然很解氣。在加拿大難民聆訊庭上,三位聯席法官一聽有此奇事,忙叫翻譯一兩篇來聽,結果是笑得全趴在桌上。

《返校》小輯

專題小輯 | by 虛詞編輯部 | 2019-12-27

當一個個時代的見證人逝去,異議聲音漸漸失去,我們該從何處找回那段被埋葬的歷史?後人從書本、報章、電影,甚至遊戲等媒體裡所「看到」的歷史,能否讓我們理解到歷史的全貌及重量?在此為大家送上《返校》小輯,由查映嵐分析《返校》的電影原型:赤觸遊戲的敘事手法,亦有朗天評論遊戲與電影兩種新舊媒體的優點與不足,以及陳子雲指出《返校》作為歷史電影,導演在改編上的掙扎和權宜的後果。

文學人在現場:「毀掉我們的年輕人的是誰?是我們的政權和它的鎮壓機器!」

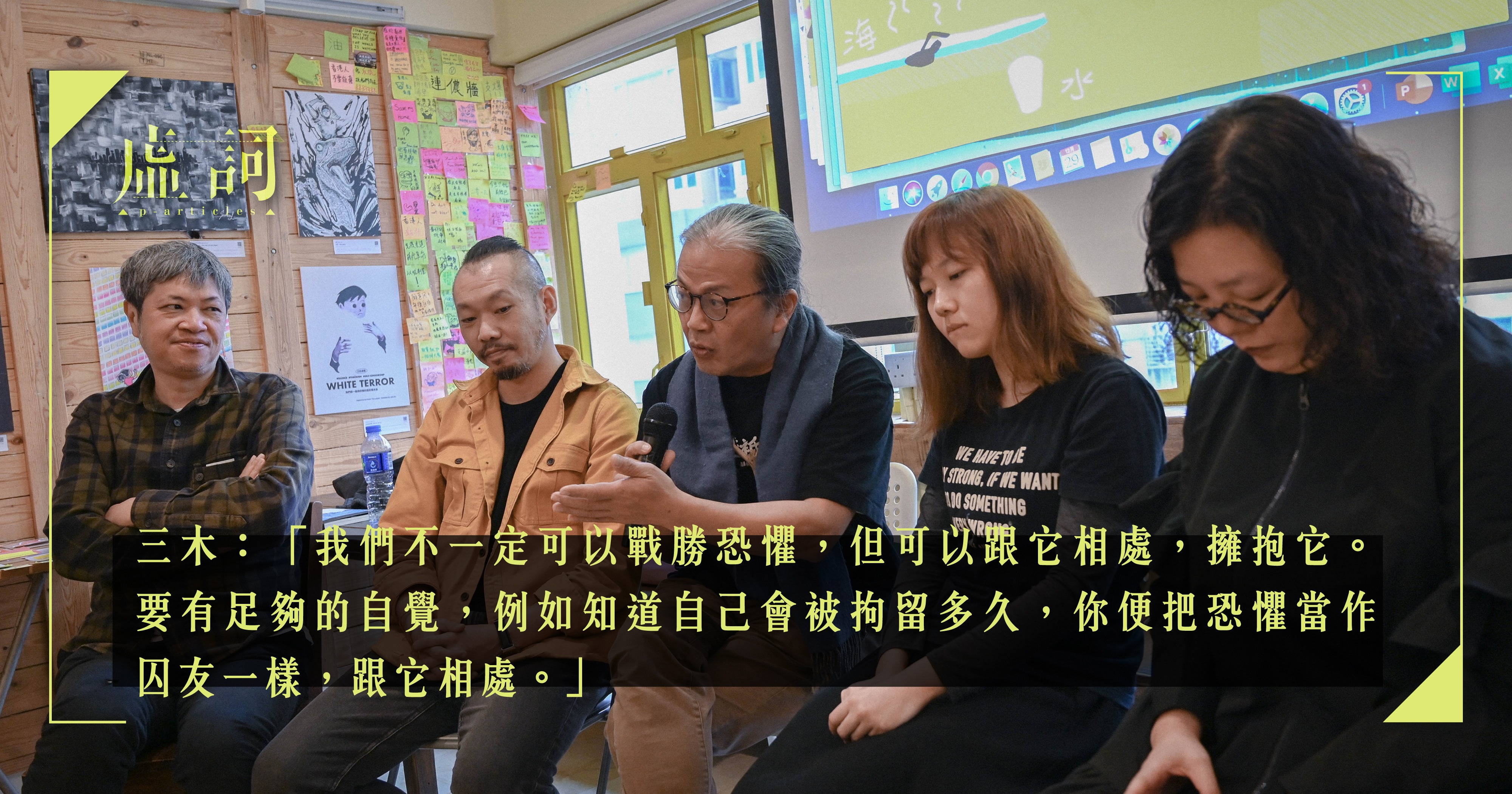

報導 | by 虛詞編輯部 | 2021-10-05

2019年6月9日,一百多萬香港人為反對惡法「逃犯條例」修訂,齊齊走上街頭,唯政府漠視不理,依舊試圖強推惡法。6月12日,全港大罷工、大罷課,人們繼續上街,試圖用佔領的方式進行抗爭,對面而來的,卻是警察機器的暴力清場:催淚彈、胡椒噴霧、警棍,甚至子彈。不少文學人參與此過程,也對惡法、惡權表示強烈抗議,在社交媒體上發佈了他們觀點與經歷。

2018,逝者對我們的啟示——訪梁款、朗天、羅貴祥

2018.回顧 | by 虛詞編輯部 | 2019-01-03

2018,令人印象深刻的死亡實在太多。悼念文與特輯都做到無停手,每一個死亡都好像向我們揭示了重大的意義,彷彿令我們存在的世界粉碎了一角。面對一地碎片,虛詞就此,向學者梁款、文化評論人朗天及作家羅貴祥查詢,請他們言說這些令人印象深刻的死亡對我們的意義。