《喧嘩的碎片》小輯

專題小輯 | by 虛詞編輯部 | 2024-05-26

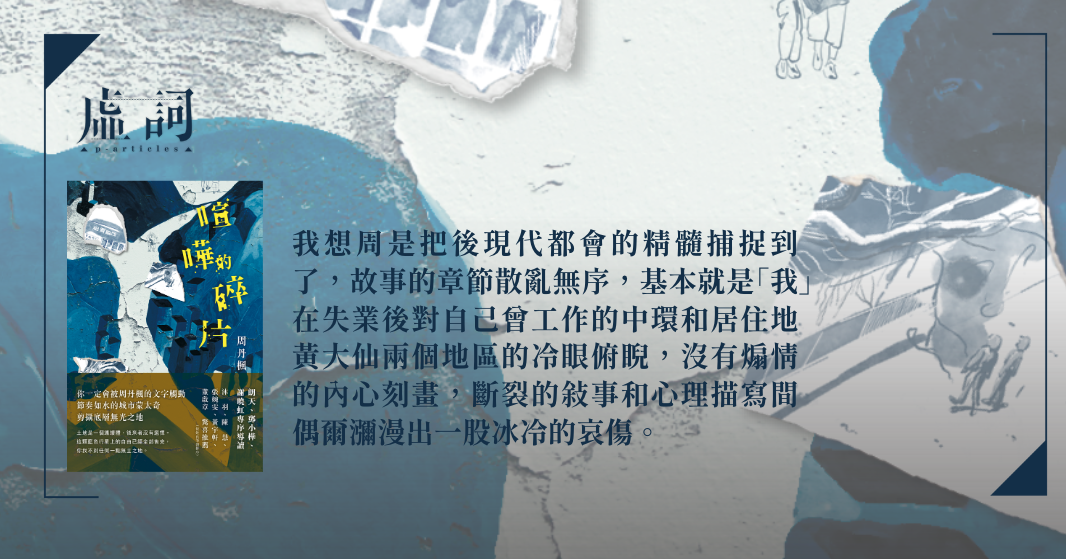

《喧嘩的碎片》為香港年輕文學作者周丹楓首部長篇小說,他以理性與感性交錯的目光,遊走於城市的兩極,寫著我們城巿的沉重現實。這位「彷彿天外飛來,而且只是剛剛起步」的作家,引來了各方的專序與書評,朗天從他的片段表達會想起德國哲學家諾華利斯,謝曉虹認為書中的人臉碎片有著巴特勒的「危脆性」,鄧小樺則認為小說的社會關懷是超越現實和存在之上,葉嘉詠從宗教書寫的角度理解其人文精神,而鄧皓天不禁把周丹楓和卡夫卡的樣貌自然聯繫,並想到韓炳哲的《倦怠社會》。「虛詞」編輯部以此結集成輯,並收入周丹楓的訪問文章,讓我們更深入理解其筆下的碎片社會,以及當中每張面孔背後的空洞心靈。

周丹楓第一本書《喧嘩的碎片》,由眾多記憶、臉孔、聲音的碎片組成,他在訪問提到嘗試繼承福克納在《我彌留之際》裡的反叛精神,提供一種自由閱讀的方式,亦談及到作為第一批網絡住民,現代人的虛無感與科技發達有著很大關連,這或許解釋了為何他說起自己比較喜歡理性克制的筆調,書中又不乏金句般的哲思。這篇訪問讓我們更認識周丹楓這位「橫空出世」的創作者,但他說不需要太認識我,「其實任何一個人,你探究到底都會變得膚淺。」

【鄧小樺專欄:閃爍其辭】並不認識,存在的感觸 ——周丹楓及《喧嘩的碎片》

要怎麼形容《喧嘩的碎片》呢?理論上,《喧嘩的碎片》主要地理場景是主角「我」成長的黃大仙東頭邨的屋邨,及「我」後來任職金融的工作地點中環,兩者之間的貧富反差,構成小說的最重要成分。縫紉其間的是「我」與母親及其他人的關係,那些被統治與被奴役者對奴役他們的思維與邏輯的臣服,透過家庭關係而對「我」產生難以逃逸的掌控之力;而「我」對於周遭一切,既以精微細緻的鷹眼觀察之,亦同時哲學反省式的思考批判之,更對許多擦身而過、無名的社會底層畸零者,付以同情又距離適切的凝視睇盼。

周丹楓出版新書《喧嘩的碎片》,有謝曉虹的專序導讀。謝曉虹以西西的《美麗大廈》和唐睿的《Footnotes》看作追溯這部小說的在地系譜的座標,而當中一句「我們都只是死前的租客」概括了「我」這一代真正「無根」的感受,就如故事傳達了居於此城一種深刻的焦慮:記憶,以及愛之失落——這種深情而哀傷的手勢,可見周丹楓正試圖沿碎片提供的起伏線索,來追溯更完整的生命圖景。

是的,讀周丹楓,不斷想起的不是盧梭,不是尼采,而是諾華利斯。是因為書寫者年紀或氣質相若嗎?不,作為解構的讀者,早慣於逼近和迎接文字的不可能性,在那些可以短至一行的文字碎片裡,見證有時甚至真的化為四處散失的單詞,肆意考驗所「置身」的空間,零落如即將被輾碎的花蕾(頁70-71),我們看到的,不止是作者的思絮。假如我們沒有被那反覆互織的心音餘韻導入歧途,竟妄想尋找某些故事,那我們大抵不難發現從碎言斷語間冉冉升起的,那個近年我們已不想再提起名字的城市,它(她)的剪影,它(她)的暗景,它(她)聽見或聽不見的雜音。

神本就奇詭難測,作者應當寫得具體和實在,才能令讀者信服,但「奇」才是作者的焦點,出奇不意吧!在作者筆下,神的出場顯得相當隨意:「我」的母親從草叢撿到一尊彌勒佛。神明隨處可見,不是太離奇嗎?更奇的是,神跡顯現啊,母親左腳韌帶斷裂因此好了,神便更神化了。至此,作者理應抓住這個治療的奇幻之景大肆渲染神,誰不知作者又點到即止,拜神過程、心靈洗滌、還神結局都完全跳過,未能找到一絲神行神跡。這還不夠奇,最終之奇在於,神明顯靈理應繼續供奉,但母親卻請走這尊彌勒神!

鄧皓天讀完周丹楓的《喧嘩的碎片》後,不禁把他和卡夫卡的樣貌聯繫起來,內裡的資本主義敘事和超現代化讓他想起韓炳哲的《倦怠社會》,和馬克・歐傑的「過剩」都市現象。人們自覺信奉「勞者多得」的說法,就會形成一種「自chur文化」,人們抱著「敢搏就會贏」的心態,自然就會chur爆自己去達成不同成就,把無止境的工作和拼搏目標填滿日常生活,最終弄得心力交瘁,成了「倦怠社會」的一員,亦是周所描繪的那些幽邃無明的空洞心靈。