詩人化身小說家,寫一個另類武俠世界——訪韓祺疇新書《虛風構雨》

詩人寫小說,也許平常不過,但如果詩人寫武俠小說呢?曾拿下台灣金車現代詩獎的「最年輕得主」韓祺疇,於本年的「天行小說賞徵文比賽」獲獎而得以出版其參賽作品《虛風構雨》。談到武俠小說,自然聯想起金庸、古龍、梁羽生,武林幫派的龍爭虎鬥、恩怨情仇,總是為人樂道。但這部具有後設元素的武俠小說,不僅以「九流十家」作為派別,更將不入流的「小說家」秦顧設為主人公,連同縱橫家懷玉,兩個末代傳人,對抗儒法大道,足見其破格創新與匠心獨運。

非新派舊派的武俠故事

小說始於某天韓祺疇看見喬靖夫和紅眼宣傳第五屆「天行小說賞徵文比賽」,一直想寫武俠故事的念頭悄然冒起,便交了計劃書。和很多人試寫武俠小說的原因無別,只因為「小時候很喜歡看武俠小說」,以往沒寫只是基於信心不足。他形容《虛風構雨》是「虛擬的武俠故事,而不是一個武俠小說,因為它不太合乎新派舊派武俠小說的定義。」

傳統武俠小說常有古詩作引子,但一揭卷,看見韓祺疇熟悉的詩筆與章節的情緒有所契合,「海在黃昏的理解下奄奄一息」。「我不懂得寫古詩,但引子這個形式挺有趣,於是我將它換成現代詩」,這也許是評審陳浩基認為這部作品的創新之處,而韓祺疇形容這次創作的難處是靠詩歌來克服:「我經常尋找一個語言狀態,而我自己的詩可以幫我轉換一個合適的語言狀態。」

《虛風構雨》的武林絕技非同凡響,與「九流十家」的宗旨相呼應,如「縱橫劍法」、「捭闔」,而非傳統的丐幫「降龍十八掌」、日月神教「吸星大法」。故事又以沒有主見的小說家和機靈聰敏的縱橫家作為主人公,韓祺疇指這是「一個敘事考量,在類型文學和純文學之間找出落腳點」,當一個角色戇直,其人生不斷被人擺布,令故事沒法推進,便需要一個輔助。觀乎不同流派,相比雜家和農家,他認為講求實務的縱橫家最合乎輔助形象。

司馬遷說武俠「其言必信,其行必果」,生於現代的韓祺疇則說:「武俠用自己的方法,去實踐他們的道義,路見不平,拔刀相助。」所謂「拔刀」,也許會違反法律或道德規條,就如故事中儒法作為大論述,秦顧和懷玉一行人「以武犯禁」,只為了不讓自家的命脈斷送。

後設也是一種俠義

《虛風構雨》不但在武俠的設定上有所巧思,小說的技法上也有大膽嘗試。韓祺疇認為後設小說的人物可以變得扁平,甚至「扁平得銳利,割開故事的第四面牆」,但他認定《虛風構雨》只是一個具有後設元素的小說,它想像開啟明朝的並非朱元璋,而是陳友諒,加上小說家秦顧擁有宗派流傳的通感能力,形成了一個可以藉著寫故事審視現實的角色,而這種寫法的趣味在於「後設小說的作者可以操控人物,同時要合乎小說裡面的規則——有科幻元素的武俠世界,於是那作者不能完全隨心所欲。」

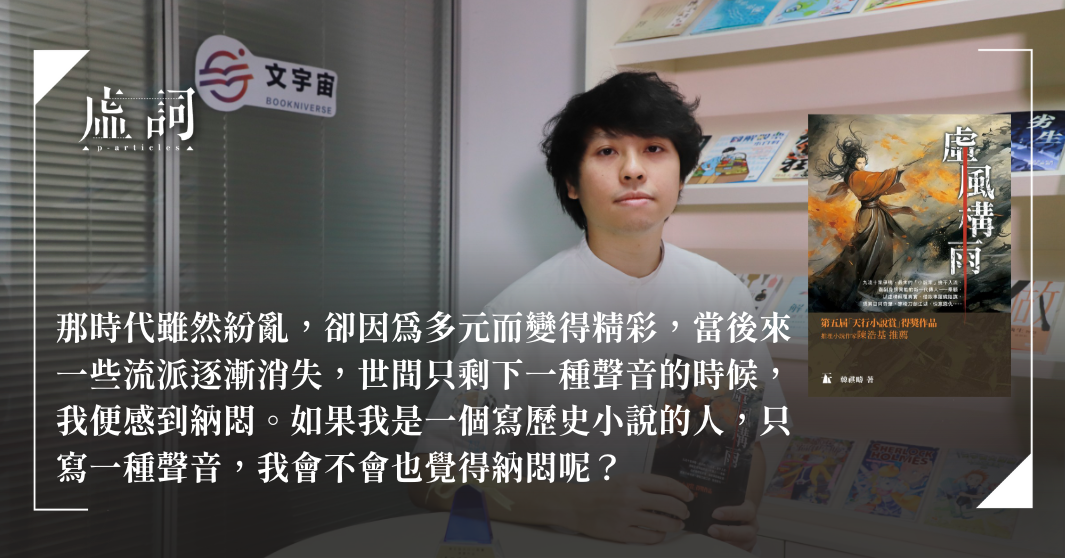

就讀國立東華大學華文系研究所的他,當時的《史記》課說到春秋戰國,他心想:「那時代雖然紛亂,卻因為多元而變得精彩,當後來一些流派逐漸消失,世間只剩下一種聲音的時候,我便感到納悶。」然後他以一種作家的身份自省,「如果我是一個寫歷史小說的人,只寫一種聲音,我會不會也覺得納悶呢?」於是他選擇為不入流的小說家抱打不平,對抗一種強權的聲音,甚至摒棄平庸的主角必勝、重回統一的結局,而是來個大反轉——重啟世界,「這樣才能出現更多的可能性。」

如此看來,似乎韓祺疇也是懷著一種俠義精神,為歷史上遭受不公的人物發聲。那麼,寫小說的人是否都抱有這份精神呢?他說不然,但今天我們所理解的「俠義精神」,都是以故事去承載,「從本源上,小說作者以記載或虛構歷史的方式去寫作,而所有的武俠故事也是如此被流傳。」於是,小說家和俠義精神在本質上很親近,因為說故事的時候,總會從某種觀點出發,而有時俠義已蘊含其中。

因為年輕 所以可塑

韓祺疇表示揣度類型文學和純文學的界線,是此次創作的掙扎點:「也許在類型文學方面,它沒有嚴謹的奇幻設定;也許為了遷就讀者,於是文字或敘事上處理得過於淺白,然後它既不是好看的通俗,也失去文字的精煉」,最後變成四不像,令兩邊讀者都「不買單」。然而,他回想自己本來就行走於鋼索之上,一向並非創作「傳統」的類型文學,便冒著風險去寫,起碼此次的文字和敘事都自感滿意。除了創作上的考量,另一很現實的問題——時間,對於要兼顧學業的韓祺疇來說,從徵文到出版,僅有一年時間是緊絀的,「那時完全無暇寫作,上課以外,要讀文本,做畢業創作,以致最後半個月才寫成結尾那三萬字。慶幸得獎後,評審和編輯給了很多意見,讓我再作調整,重寫了大概一萬字。」有時,他以遊走於不同文類來轉換心情,也認為比賽的規則和時限讓他有新的挑戰。

沉迷武俠世界的原因,多數人都會認同是因為金庸,韓祺疇也不例外,亦是金庸對他的影響至深,但他的武俠養分並不只源於金庸一人。除了特別鍾愛喬靖夫《殺禪》的敘事氛圍,「當時初入大學讀得較多現代文學,我依然被古龍所吸引,他的敘事腔調和語感令我很驚訝,甚至我認為它具備很出色的詩意。」我們總可以從一個作品看見作家的養分來源,而他暗地想著《虛風構雨》是「比較遙遠地呼應了古龍的文字」。

認為古龍的文字帶有詩意,固然是韓祺疇身為詩人的敏銳觀察所得,但要將這種敏銳投放到小說這種文類,他覺得是一個有趣的體驗。「當我寫小說的時候,我發現我較擅於掌握敘事節奏,而這是寫詩的訓練成果。」年輕的他仍在摸索自己的語言風格,於是從詩轉到小說的時候,沒有出現嚴重的不適感。風格既然尚未成熟,也就具有可塑性。

以詩與小說 滿足述說的慾望和好奇心

韓祺疇向來以比較苛刻的目光檢視抒情詩,但曾有駐校作家對他說:「你要對你的人物慈悲些。」就如一個超然的敘事者,故事就會變得過於批判性、悲慘、灰暗,而失去了本身的魅力。觀乎《虛風構雨》主人公秦顧的悲慘身世,他笑言已經調低了對人物的批判性。他回到創作動機來解釋,「小說能滿足我的某種好奇心,我很想了解人物的經歷是甚麼。因為好奇,所以我的角色經常保持一個相對客觀的距離去觀察。」他強調每個作者有自己的性格,但他為了敘事進度,便避免自己對人物投入太多情感。

金庸引領他走向武俠小說,而感召他寫小說的,應是敘事的魔力。他的詩敘事性較強,如今回想,可能是也斯、陳滅、周漢輝的作品所帶來的影響。「最初我對敘事詩有所警惕,也讀不明白,後來讀到周漢輝的《光隱於塵》,他在一些很散漫的鏡頭裡隱藏了有爆炸力的意象。這某程度上開啟了我對於敘事詩的探索,其魔力在於,它是不外顯的東西,但當你再看多兩眼,會發現裡面有很深層的東西。」

研究所的指導教授也曾說他的作品「好像有些東西想說」,教授認為詩沒法盛載太多的使命感和信念,於是建議韓祺疇寫小說。但他堅持跟隨那位教授寫詩,後來發現那述說的慾望是出於好奇心,「我很想知道人與人之間的關係如何織成這個世界,詩的確承載不了,所以我將這好奇心和使命感,投射到小說身上。」

相比小說,他更好奇詩歌作為一種文類,可以發展到何種地步,同時「我也想知道自己寫詩,在未來可以有何突破,這也是我給自己繼續寫詩的原因。」這種渴求革新突破的好奇心,驅使他寫詩的時候獲得無與倫比的滿足感。

花蓮與香港:天秤的兩極

最後談到港臺兩地的創作環境,韓祺疇在港曾任人訪記者,每天產出大量文字,急速而繃緊,相比花蓮的閒適慢活,作品會被塑造成甚麼模樣?他形容花蓮和香港是「天秤的兩極」,在香港有多急速,在花蓮就有多放鬆。當慢下來的時候,他更專注於閱讀和自身,從而發現過往的缺點,就如「我上一本詩集的語言太過急速、密集,失去了我想營造的節奏感」。疫情過後,他於去年回港,驚覺環境對於作品的影響,以往在港寫的詩彷彿不是自己寫的。在香港的節奏中 ,會迎來很多外來刺激,讓韓祺疇學會抗壓,也學會「怎樣將張力埋在句子之間」;而花蓮所帶來的訓練就是學會如何放緩句子節奏,讓當中的力量釋放得更好,他認同這是目前最理想的創作狀態。

人們普遍認為臺灣的閱讀風氣比香港好,也更有利創作,韓祺疇不得不承認這點。在臺灣,流行小說或類型小說較容易被學院接受,有人去研究香港的偵探小說、推理小說,就如他在研討會得知陳大為教授有研究喬靖夫的《武道狂之詩》,反觀香港則較少這些機會。但他認為香港在獲取文學資助上,其實不比臺灣遜色,「香港文學生活館、《字花》、《聲韻》都拿了不少資源去籌辦很多元的活動。當然資源永不嫌多。」他亦目睹近年香港獨立書店的風潮急起直追,「臺灣的文學開放性比香港好些,但沒有我們想像中相差太遠。」他再提醒一點:這要先撇除未來政治氛圍的考量。

說到未來,此次憑武俠小說得獎,很現實地,他希望《虛風構雨》是一個可以在市場生存的作品。但若然再有下一本,他希望保留有趣的敘事之外,也可涵蓋傳統武俠的奇幻設定,寫一個更好的作品。從《虛風構雨》,談到他的文學世界,再論及兩地創作環境,這個深信人類需要故事、對創作抱有好奇心的少年,就如小說家「最愛講道理卻又最不講道理」,虛構了一個武俠世界後,回到現實只想儘快完成畢業作品,遊歷江湖。