《完美證供》:我在自己的法庭反覆敲問自身——訪演員蘇玉華

「所有還未說出自身故事的性侵受害者,我希望你們知道,我們面對的是同一場戰鬥」,近日受全球關注的性侵受害者吉賽兒如是說。誠然,世上仍有很多的苦痛隱匿於陰影中,性暴力個案的報案率偏低卻是全球共同的現實,即使進入法律程序,審訊為受害者所帶來的心理壓力,以及不合時宜的法例也導致入罪率偏低——法律終究是一道難以跨過的門檻。

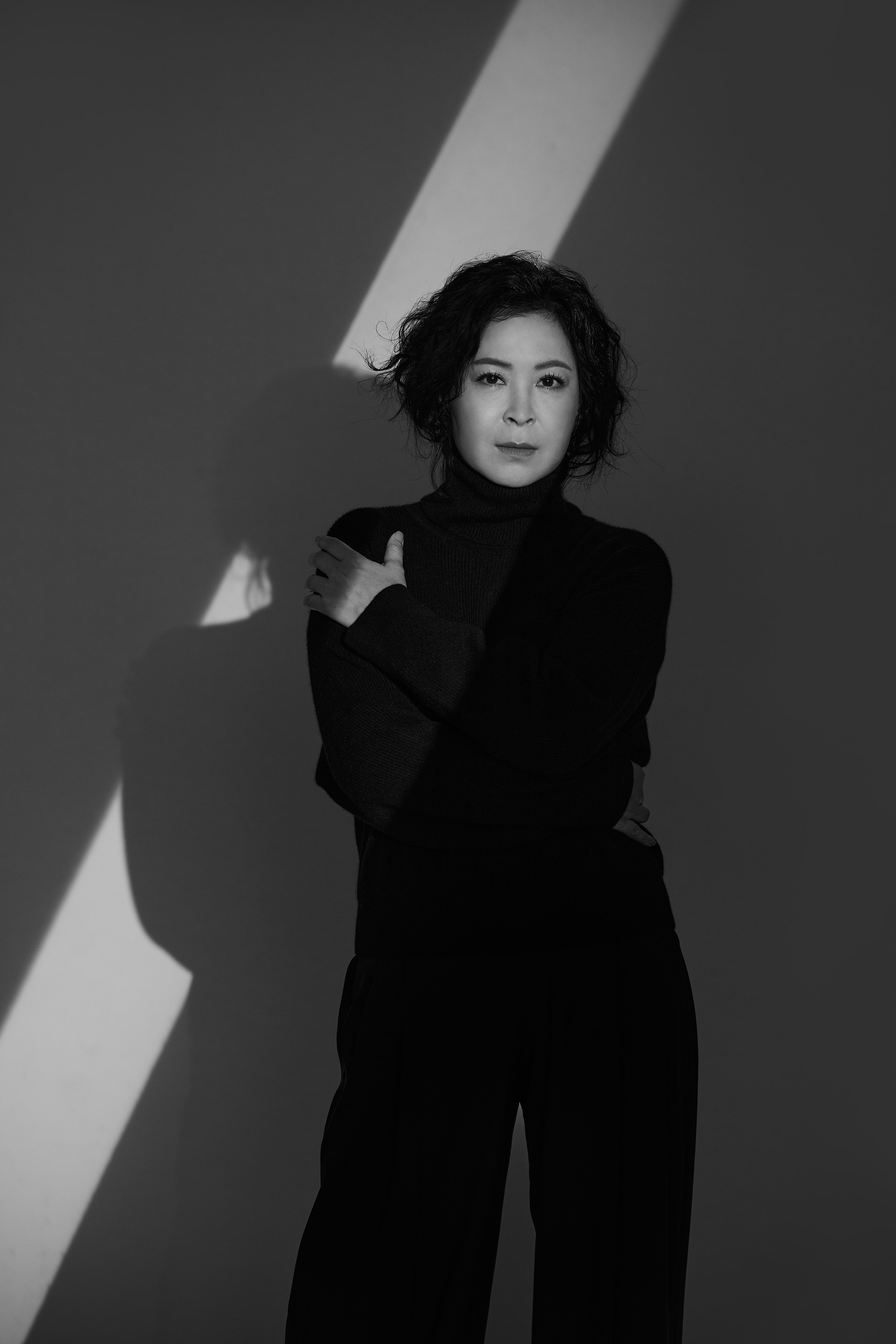

遠在澳洲的編劇Suzie Miller於2019年創作獨腳戲《Prima Facie》,講述一位如日中天的女大律師從性侵案的辯護方,轉為案中的受害者,由此以一切被顛覆的價值觀叩問法律及制度存在的意義。劇作於不同國家巡演,獲得多項大獎,包括2023年英國Laurence Olivier Awards的最佳新劇本,主演的Jodie Comer亦奪得多個最佳女主角獎。劇作如今移至香港舞台,由潘燦良執導,名為《完美證供》,由縱橫演藝界超過三十年的劇后蘇玉華獨挑大樑出演,這也是她自2002年演出高行健作品《生死界》後的獨腳戲。在我看來,這台戲她非做不可,甚或非她做不可。

為了夫復何求的劇本,再次踏上一人舞台

2022年飾演《正義迴廊》的資深大狀游嘉莉後,蘇玉華再次走進法庭,少了血腥,換來赤裸,乃至這個法庭只有她一個人。她形容這次機緣是不請自來的,也是她的生日禮物。兩年前她的居英朋友知道她拍了《正義迴廊》,所以認為《Prima Facie》特別適合她,便說:「你快生日了,我送你一份禮物——一條連結。」原來是英國國家劇院為《Prima Facie》錄製了 National Theatre Live 電影版,讓人們在疫情期間在家觀看,後來放寬限制,電影一躍成為英國與愛爾蘭劇場藝術電影史上票房前十強。

它的魅力無疑是巨大的,乃至蘇玉華一時消化不了,只好擱置一會,再請求朋友幫忙找出劇本原著。「收到劇本的第一個反應是,這個劇本真是好厲害,很震撼到我。主角Tessa和游嘉莉的信念是相似的,她們都相信在一場審判裡,大家各司其職,可以得出一個最公道、最公義的結果,如今像是一個生命的延續。」

信念相近,位置卻是天淵之別。Tessa一夜間變成受害者,為了捍衛信念而上庭自訴,這才是令蘇玉華最為驚艷之處。「她明知勝算微乎其微,但依然fight for公義,fight for自己的真理。我覺得很厲害,為甚麼會有人寫到這樣的東西呢?原來編劇Suzie Miller本來就是律師,所以很熟悉法庭的運作,也沒有把法例硬生生說出來,而是融入劇情和角色中,讓你看完就像上了一堂法律課。」當然,蘇玉華並非想教育香港法律界,而是看中其表演性。「如果一個女演員,可以在一百分鐘內擁有這麼大幅度的表演空間,在演戲生涯中能遇到這種劇本,試問夫復何求呢?」記得當時她接拍《正義迴廊》,也是出於這種「非做不可」的衝動。

對所有演員來說,這種衝動是可遇不可求的,但緣份有時是可以親手創造的。除了《正義迴廊》的演出經驗,蘇玉華回憶六年前擔任性暴力危機支援中心「風雨蘭」的大使,因此接觸過一些受害者,聽聞過他們的故事,「我實在沒想過這些經歷累積下來,會令我遇上這台戲。有些事情就像一個點,然後會逐點逐點串連起來。」

演員的自覺:渴求不安與隱去自我

從過往的生活照和訪問看來,不難發現蘇玉華極度喜歡挑戰自我,勇於嘗試新事物,但她也得承認這次演出是她「最大的挑戰」——因為她不再是二十二年前的蘇玉華。當年《生死界》複雜的敘事人稱已令她昏頭轉向,此次更要獨力完成一場審判,集法官、控辯雙方、受害者、陪審團於一身,她認為角色之間的情感跳躍,以及審判的流程最難把握。即便如此,她依然相信自己「很fit,有足夠體力和記憶力,仍然懂得思考」,並笑著形容劇本是「五百年一遇」,「我好想說出那些台詞,不是每次演出都會有這種感受。」

顯而易見,站在舞台的只有蘇玉華,所有聚光燈將會打在她身上,但她偏偏想隱去蘇玉華。「獨腳戲並非講述我的經歷,作為一名演員,『我』不是最重要的。雖則角色是由我表演出來,但我應該把自己放到最低。觀眾不應該來看蘇玉華,而是來看蘇玉華怎樣演繹這個角色。所以我更感興趣的是,究竟我做一個怎樣的劇本,怎樣的角色,當中有甚麼可以讓觀眾帶走。」

行走演藝界多年,蘇玉華練就一種演員的自覺:渴求不安感,甚至認定自己背負著使命,而《完美證供》正中她的下懷。「我覺得演員要一直讓自己嘗試不安全的事,因為那種刺激會把你推到更遠的地方,那種不安全感會令你更加會努力,然後你才會令自己看起來毫不費力。」對答之間,她提出了許多本質性的問題,近乎形成一場哲學思辨,「不同階段的演員會思考不同東西,我會思考演戲是甚麼?演員的功能是甚麼?演員與社會的關係又是甚麼?如果我選擇去演這部戲,對社會有何用處?」不隨便答應演一部戲,是她對演戲的認真,她認為《完美證供》能夠向社會打開一個溫柔的對話,並提出了很多問題,她補充:「劇場是提問的地方,而不是提供答案的地方。」

屬於香港的版本 也是不屬於香港的版本

劇本從澳洲來到香港,蘇玉華坦言當中花了很多工夫:「從去年年底接觸到劇本,談版權又需要經過日本代理,直到年頭才開始翻譯。」蘇玉華為了尋找劇本更純粹的法律角度,發掘更好的詮釋空間,另外再找了法律顧問做翻譯。這種嚴謹沒有令我感到異常驚訝,因為她準備《正義迴廊》時已經會諮詢資深大律師,而這次再加上與丈夫潘燦良熬夜付出的心血,「我和他每天從早上十點坐到半夜,逐字逐句都要執,前後對比原著、譯本、法律顧問本,真的很累!」

與團隊同心協力,相信共創(co-create),只為了孵化出一個「屬於香港的版本」。《完美證供》的故事本來設置於英國,香港版又能否依樣畫葫蘆?創作團隊擬定過三種方案,一是搬字過紙,沿用原有設定;二是改寫成香港故事,將皇室法院變成高等法院;最後他們選擇了第三方案:去地域化,蘇玉華解釋:「因為這些罪惡是每個地方都會發生的,這些人是無處不在的,而且這樣不會難以或過於引起觀眾的聯想。」又,《完美證供》的宣傳標語是「今日的我盤問昨日的我」,一度提醒我們罪案可以如此平常地在一夜之間發生,惡行可以如此尋常地潛伏在周邊。

迷失在這場法庭遊戲

律師是極接近司法制度核心的角色,而我們一生都未必有機會真正走進法庭受審,或者參與一場審訊。雖然《正義迴廊》和《完美證供》談論的是截然不同的犯罪行為,但似乎都在叩問正義。蘇玉華也表示直到《正義迴廊》才接觸到何謂法律,有句說話她覺得特別驚人:「法庭不是一個尋求真相的地方」,她續說:「唯一的真相誰知道呢?到底是張顯宗還是唐文奇說了真話,其實沒有人知道,只有他們知道,而他們知道的實情其實也未必相同。但是,我們仍要作出裁決,所以大律師們只需要講出最有利客人的版本。」

原來這是一場遊戲,大家各為其主,遵守遊戲規則就好了。蘇玉華認為劇中主角Tessa就是懂得操弄遊戲規則的律師,每場遊戲都可以拿出應對手段,卻因此變得目中無人,被好勝心凌駕。後來Tessa被性侵,「性侵」這回事才好像真正與她有所關連。當蘇玉華代入角色的時候,她感到痛苦:「那種傷害會一直腐蝕你的身體,然後要經歷落口供、驗身、審問,不斷承受二次傷害,但對方只要找到一個疑點就會無罪釋放。其實我們是否要再思考一下,法律的設定是甚麼一回事呢?這樣是否最公道呢?」

如《正義迴廊》所說:「冤獄比放過有罪的人更為不公義」,但在性侵案中,盤問階段之於受害者往往猶如千刀萬剮。出演兩次律師角色後,蘇玉華對制度與正義思考更多,她認為審訊講求事實之外,更需顧及很多人性,「一個人被性侵犯的時候,他怎會意識到過程有多久?怎會留意自己的手放在哪裡?」

劇本的現實指涉 明知輸都要發聲

我們總不能要求所有受害者像馬松案的吉賽兒,將瘡疤公然揭開,將羞恥從受害者移至加害者。事實是,現時香港有關性暴力的法例已沿用超過五十年,蘇玉華也指出,被告毋須知道對方是否同意性交,「只要他真誠地相信對方同意,並有合理原因產生此想法就可以。」正如《完美證供》,Tessa本來有意與男方發展,第一次尚且你情我願,直到第二次雙方喝醉,Tessa已表達出拒絕的意願,男方卻抱著得一想二的心態,默認對方同意。相比犯罪事實,有時法律的荒唐與被告的辯解更令人難以忍受。

《Prima Facie》在全球票房取得巨大成功,甚至改變了法律體系處理性侵案的方式:一位英國高級法官看完該劇後,在某強姦案中修改了對陪審團的指示;在北愛爾蘭,處理性侵案的高等法院法官必須觀看《Prima Facie》的錄影作為培訓。 蘇玉華反覆表示,若能引發廣泛討論和關注固然最好不過,但這並非《完美證供》的動機,「我們只是想做好這台戲,引入一個我們認為很精彩的劇本。」

蘇玉華始終看重的是,Tessa反覆敲問自身的意志力。這種強韌也體現在蘇玉華身上,而她將此歸功於戲劇,「在劇場裡面,有很多東西我們可以一起分享。戲劇是一種生命的滋養,可以提升我們的精神生活,令我們成為一個更圓滿、更有生命力的人。」在一切堅信的價值坍塌之後如何走下去,我們都有過這些質疑信念的時刻,但Tessa告訴我們,明知輸都要發聲,或許真的能改變甚麼,即使是發生在另一個維度。