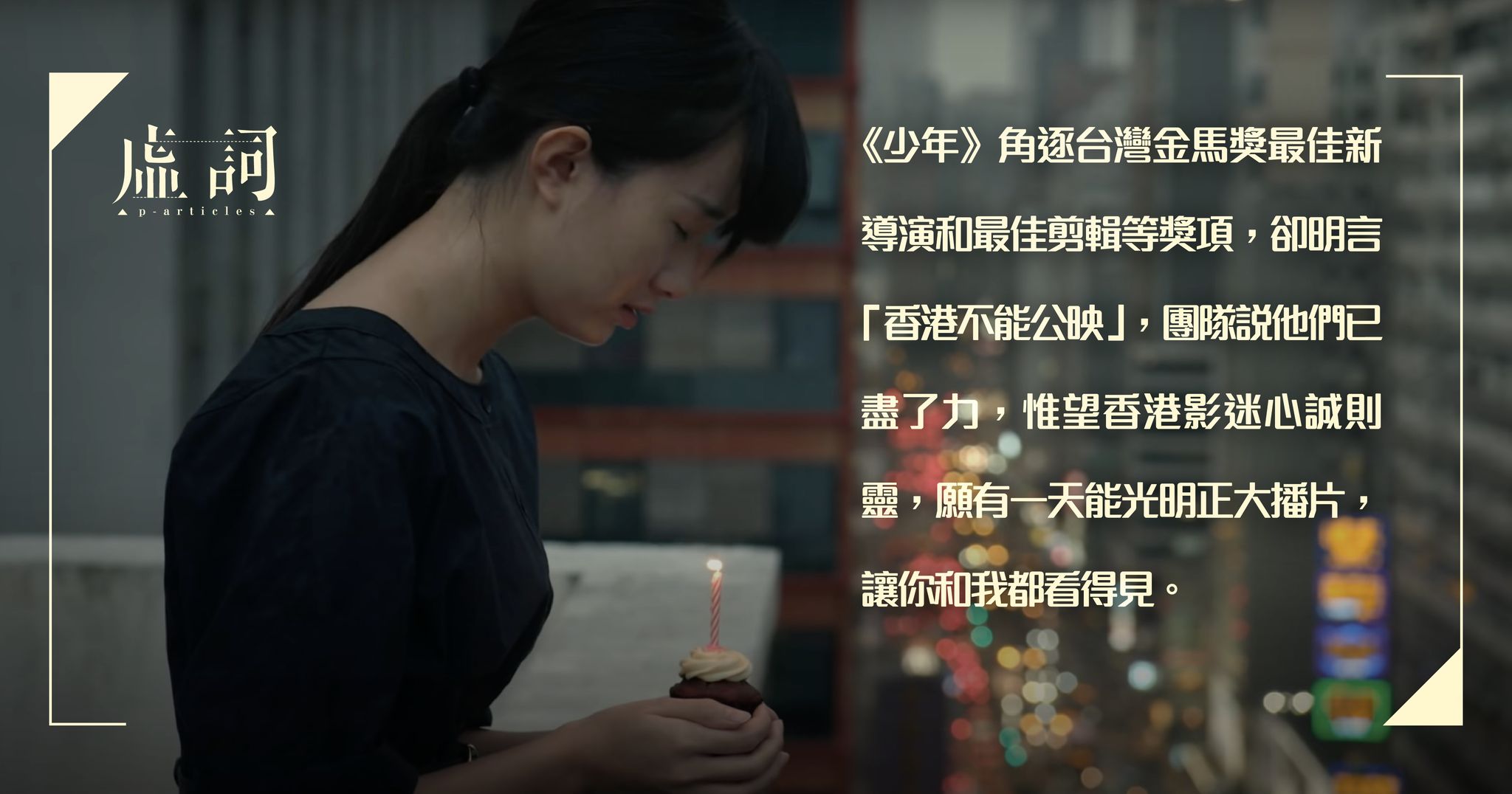

樂隊《達明一派》曾唱《十個救火的少年》,最終因現實逐一脫隊,無不跟理想遠去。2021 年的香港,「社運」在恍惚之間成為敏感詞,多部反修例電影被撤映或禁播。繼《幻愛》周冠威執導的社運紀錄片《時代革命》登上康城影展,三名 80 後「中佬」影人任俠、林森、陳力行,以港人親身經歷為藍本拍攝劇情片《少年》(May You Stay Forever Young),講述社運輕生潮下催生的「民間拯救隊」,關於一段漸被遺忘的集體回憶,關於一代少年人青春殞落的殘酷物語。 (閱讀更多)

投向新世界的石頭

物質豐足與科技發達,卻不保證我們會過得快樂,石頭公社最新的影像創作計劃「娛樂至死新世界」,由五位創作者各自擷取經典科幻小說《美麗新世界》(Brave New World)的意旨和精神,在這個驚魂未定的後疫症時代,以非敍事式的映像反思科技與我們當下的生存處境。 (閱讀更多)

《感官樂園》:男女相愛來自男性感受女性被凝視的苦

自從金基德生前爆出性醜聞後,要評金基德的電影變得極不容易,黃創筠這篇對《感官樂園》的評論,認為電影是導演對自己情慾反思的功課,男女相愛是來自男性感受女性被凝視的苦楚後,男性才能明白愛。諷刺的是,在他生前還沒完成這個功課,就已撒手塵寰。 (閱讀更多)

《糖魔怪客》:每個庸俗的藝術家,都會變成披著人皮的惡魔

時隔廿多年,經典恐怖片《糖魔怪客》被Jordan Peele回收再續,紅眼則認為,電影過度鮮明的政治正確光環或掩蓋了它本身對離地商業藝術的批判。像男主角這一類遊手好閒的藝術家,表面上關懷社區,以保育議題進行創作,但再多熱情和抱負,都是一種偽善的狂熱。而偽善所掩飾的是,他們最終只是為了能夠用更廉宜的租金,享受更優閒的上流生活,才會選擇進駐一些長期被剝削、權力不平等的社區。其實他們的真正身份,無異於資本主義社會裡新一批侵略者。望向鏡子,鏡中的猙獰倒影有如理想自我的化身,才發現自己就是城市裡的嚐血殺人魔。 (閱讀更多)

【新書《香港電影2020:紀實遺城》】《夜香.鴛鴦.深水埗》:本土年代的世界主義旅程

影評 | by 林瀚光 | 2021-10-05

多年後回顧2020年香港電影,我們會記得甚麼?香港電影評論學會最近出版的《香港電影2020:紀實遺城》,收錄多篇影評人研究香港電影的文章,包括林瀚光這篇對《夜香.鴛鴦.深水埗》的評論,談及電影如何締造出香港人獨有的特殊身份。 (閱讀更多)