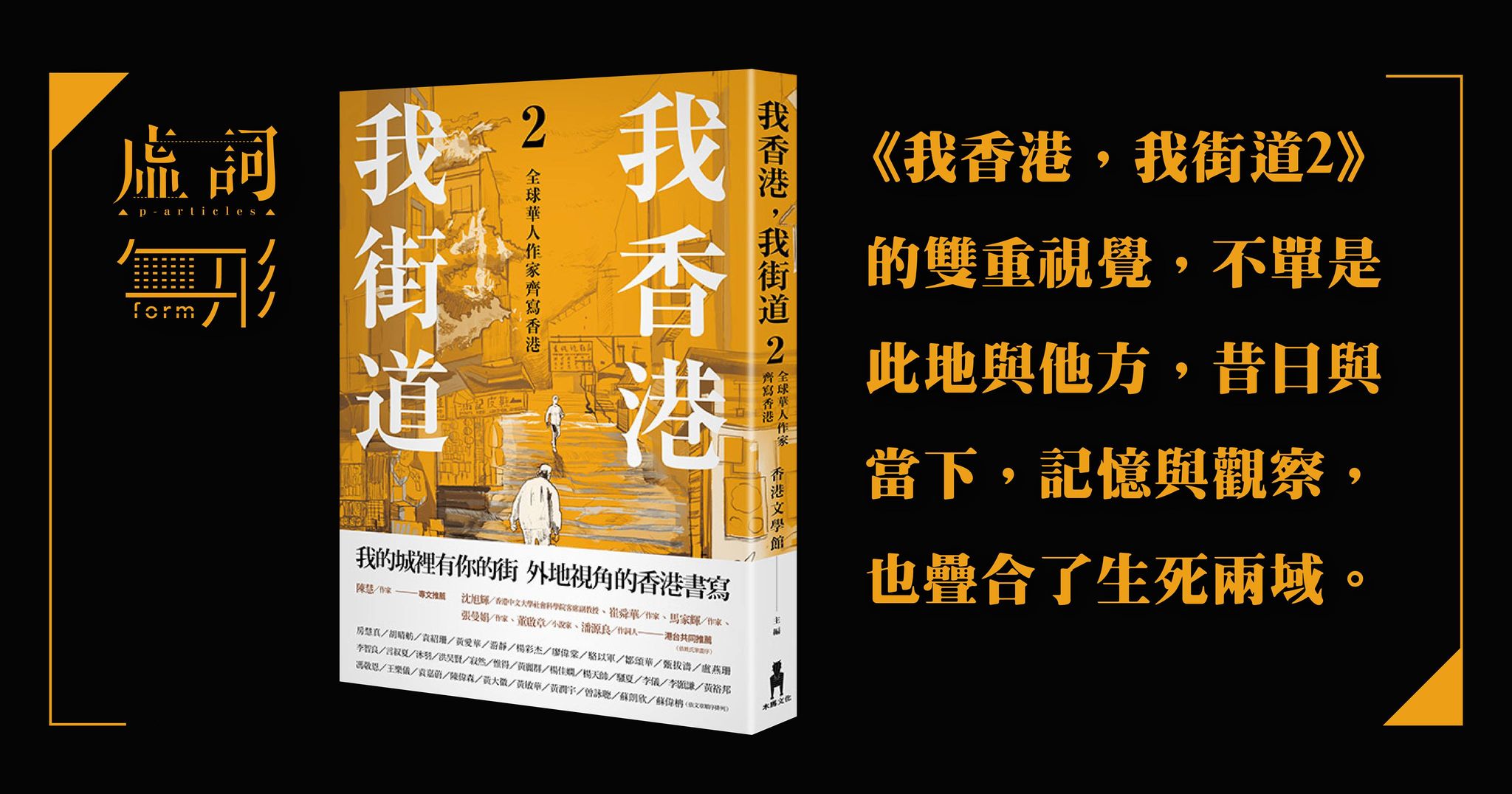

鄭政恆評《我香港,我街道2》,除了是文字之書,也是一部視覺之書,編輯策劃的痕跡歷歷在目。來到續集,天地更廣闊了,今昔之間、街巷之間,還有無窮故事,只是樹猶如此,人何以堪,幸好有書與文學,提醒我們路是怎樣走過來。 (閱讀更多)

瘟疫時代詩歌的逃逸線路——讀何福仁先生《愛在瘟疫時》

疫難當頭,寫作的力量似乎微乎其微,何福仁卻嘗試各種寫法,表現「瘟疫」這個主題,嚴瀚欽評何福仁的新詩集《愛在瘟疫時》,認為它讓所書寫的主要對象與更多他者產生聯繫,在詩歌寫作的路上探索更多的逃逸路線。 (閱讀更多)

【無形・致死難與抗爭,緬甸】緬甸詩歌的中文編譯:革命過去與今天

書評 | by 宋子江 | 2021-06-22

近年在台灣出版的《緬甸詩人的故事書》,關於緬甸詩歌的紀錄片和中文評論,都讓讀者對當代緬甸詩歌有一定的了解。但過去其它地區有沒有中譯緬甸詩選的出版呢?宋子江最近進行了相關的蒐集,發現了兩本詩選值得一談,並可從中了解緬甸詩歌過去的左翼面向。 (閱讀更多)

閱讀《我香港,我街道2》的兩個關鍵詞

2020年出版的《我香港,我街道》,書中作者都是香港作家,名符其實屬於「香港」的書,不過,一年後《我香港,我街道2》出版,眼界開闊了,不論是香港還是外地的作家,只要熱愛香港,誰都可以寫這片土地上生活的人、發生的事。葉嘉詠從書名的兩個關鍵詞:「街道」和「香港」,細談此書,並了解由「街道」組成的「香港」,再進而了解香港的故事和歷史。 (閱讀更多)

火,不止憤怒——淺析洪慧《借火》中的「火」

書評 | by 淑清 | 2021-06-13

從詩人洪慧的第二本詩集《借火》裡,淑清看出了「火」的不同意象。詩人「借火」燒「世間所有該燒之人」,「不用改革和火了/我們自己就是」,以「火」傳遞情感及理念。火既是雄性之火,同時也是更高層次的淨化之火、永恆之火。 (閱讀更多)