殺戮七式.捕風捉影評《殺神John Wick 3》

1. 把電影中被殺的人更換為動物,情況便很不同了。可知屠殺電影中殺人的特異性。

1.1. 電影也早已鄙棄把動物定型為失智、瘋狂。可以把動物的報復歸因最基本的天性,例如母性、家性。即使是怪獸片中的一切怪獸,都可應用此橋段。

1.2. 求生源於恐懼。恐懼比動物瘋狂起來的原因(即母性或家性)更加原始,可說是最古老的理由。

1.3. 母性與家性會在群性中衰減。將對方定性為群,是即將對方列為一種集體,而集體是危險的,其個體中的母性和家性便可被凌駕,為求生而屠殺便成為可能。

1.4. 殺人則完全是另一層面的事情。殺人有別屠殺其他生物的是,屠殺動物需要譴責和入獄,殺人所需要的是理由。

2. 大量殺人稱為屠殺,屠殺是反人類的行為,卻多為電影觀眾所不察,甚或接受。它需要伴隨著一個母題——未必是正義,但必須是惡/犯法的反動——也許可稱為相對的正義。

2.1. 因正義而屠殺一定不正義;相對的正義反方便屠殺。

2.2. 呈現相對正義的過程,必然包含一種戲劇成份。

3. 忍無可忍是必要的情節。

3.1. JW是例外,他沒有忍耐。其他人物形容他是極度固執而專注的人,一旦被刺激起,便至死方休。但固執和專注本質上不是病,JW性格的設定,只是一種正常而普通不過的性格的強化,因此角色也不以病態的方式表達。

3.2. 而是運用一種內歛甚至近乎差怯的方式演繹。

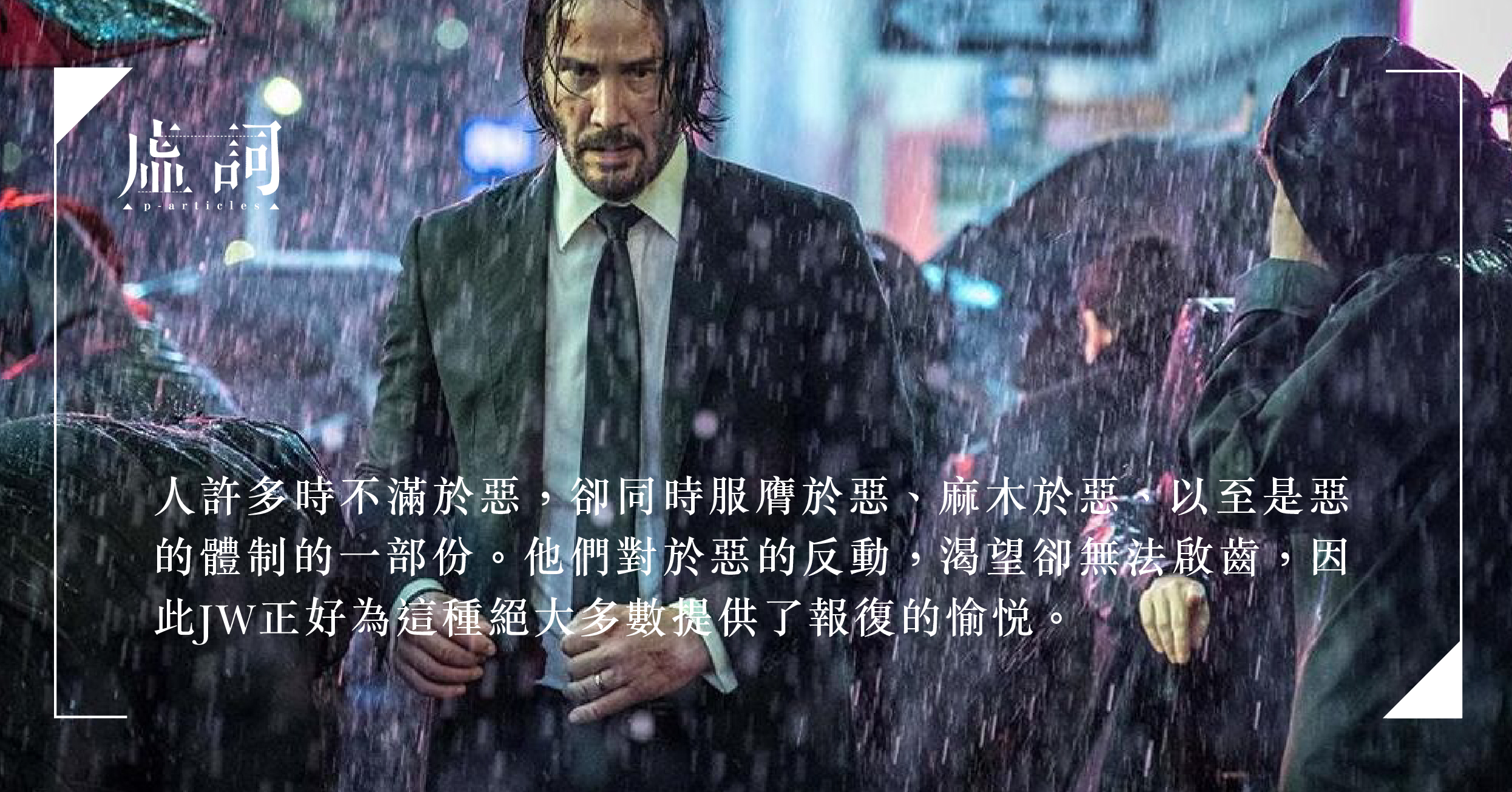

3.3. 這角色之所以在今天已可斷言為經典,因絕大部份人對於惡,都並非義憤填膺。人許多時不滿於惡,卻同時服膺於惡、麻木於惡、以至是惡的體制的一部份。他們對於惡的反動,渴望卻無法啟齒,因此JW正好為這種絕大多數提供了報復的愉悅。

4. 無情節的必要。

4.1. 經典早已不是高尚的專利。

4.2. 純粹追求感官刺激的電影,情節往往薄弱犯駁,傳統被視難登大雅。至而今,這類電影索性讓自身的脈動(impulse)推展情節,創造自己的價值,因此故事喜歡怎樣重複、矛盾、拉伸、牽涉甚麼人物、或突然去除甚麼人物,觀眾都懂得不再深究,樂於跟從。可知感官之欲有其對於人類的凌駕性,當觀眾本身的期望與電影取得共鳴,觀眾可以喪失去合理之要求、原諒無理,甚至接納無理的地步。

5. 暴力展現的方式。

5.1. 行刑從來都是一場表演,在乎能否成功導引民情。過量的暴力會使觀眾轉而同情受刑者。恰到好處的暴力,應該剛好能夠讓樂於圍觀的平民接受這種恐嚇。因此,掩飾暴力不是把暴力掩飾成無,而是由暴力本質上必然的過量調節成適中。

5.2. 群眾都相信被屠殺的眾有罪,那是說故事者必先虛構出來的事實。如是,被屠殺者雖眾,但相對大眾只是小眾。群眾中實質有懷疑者或不在少數,但在虛構的大眾中,自感是小眾時,沉默便換來更多沉默。

5.3. JW殺人很整潔(neat),正如現代的屠殺與區區二三十年前的操作和形式已很不同。

6. 殺戮與尋常的共有空間。

6.1. 舊日的電影必定有人無辜受害。無辜受害必然令觀眾不舒服,以此呈現壞人的惡。

6.2. JW過人之處,在於殺手們有殺手們殺戮,他們穿插在平民中劇鬥,卻與任何人無關。平常人在別人生死逃亡之間,如常過他們的活。二者活於平行時空中,對觀眾來說,沒人無辜受害是安心的,任何被殺者都是活該的,因此亦可安心。

7. 擬擬人法。

7.1. 如1所述,屠殺人類畢竟是另一層面的事情。因此必先將對方定性為群,令他們的個性在群性中衰減,觀眾對這些人的關注便不會超越其感官範圍,聯想到他們的母性與家性。

7.2. 展示暴力的時候,受害者的樣貌也必須被模糊,否則觀眾會從他們的樣貌中看見自己。受屠者與對手的觀念不同:對手必須強大,至少虛構成強大,而相貌必須清晰。

7.3. JW殺人變得娛樂化,半在其游刃有餘,半在被殺者通通面目模糊。

7.4. 若電影的本質是擬人法,屠殺電影便是擬擬人法。動作的設計越流暢,被殺者的目面便越模糊。電影在殺人的操作上,試圖再拉遠被殺者與觀眾的距離。觀眾不認為他們是人物,也不認為他們是人。

7.5. 不能說觀眾完全受制於電影修辭。程連蘇最有名的魔術是接子彈,每晚座無虛席,最後失手身亡。胡迪尼說,來看表演的,潛意識裡是樂見有人被殺——「只要不在我旁邊」。

(文章標題由編輯所擬。)