《從今以後》:生前死後,「同」路艱難

影評 | by SC | 2024-05-15

※文中有劇透

女性是一種處境,女同性戀亦然。女同志(也包括男同志)既處於其特殊的處境,面臨普遍性的問題:財產分配,養老以及身後事。這些在大眾(即異性戀)視野中,經已是棘手的問題,涉及到同志這一身份則更加進退兩難。《從今以後》(下簡稱《從》)聚焦於斯,而該片導演楊曜愷曾執導另一老年男同志電影《叔·叔》,兩部戲的矛盾張力類似。

女同志的隱身,在傳統和財產關係之中

早在《叔·叔》中,楊曜愷就提出了老年男同志的難題,而這一難題,與傳統的男性家庭角色息息相關:若是一家之主和家外面男性「在一起」,整個家豈不是變天了?!而在這部電影中,更多是體現男同志的隱身,其表達方式則是地下浴室,以及顯示社會對兩個男性之愛的排斥。戲中提出最社會化的議題則是同志養老院。

在《從今以後》中,女同志couple表面上能夠和家人吃飯團聚,看似是受到家族接納,然而是另一種隱身:之所以女同志不像男同志那麼「礙眼」,是因為她們可以不被視作同性戀和伴侶,而是密友或姊妹,被後輩當作長輩,其長期親密關係遭「降格」。在戲中,阿Pat逝世後,其同性伴侶Angie雖然陪伴多年,但是沒有(哪怕海外)註冊結婚,屋契亦沒有其名字。因此她無法以合法方式承繼公寓。

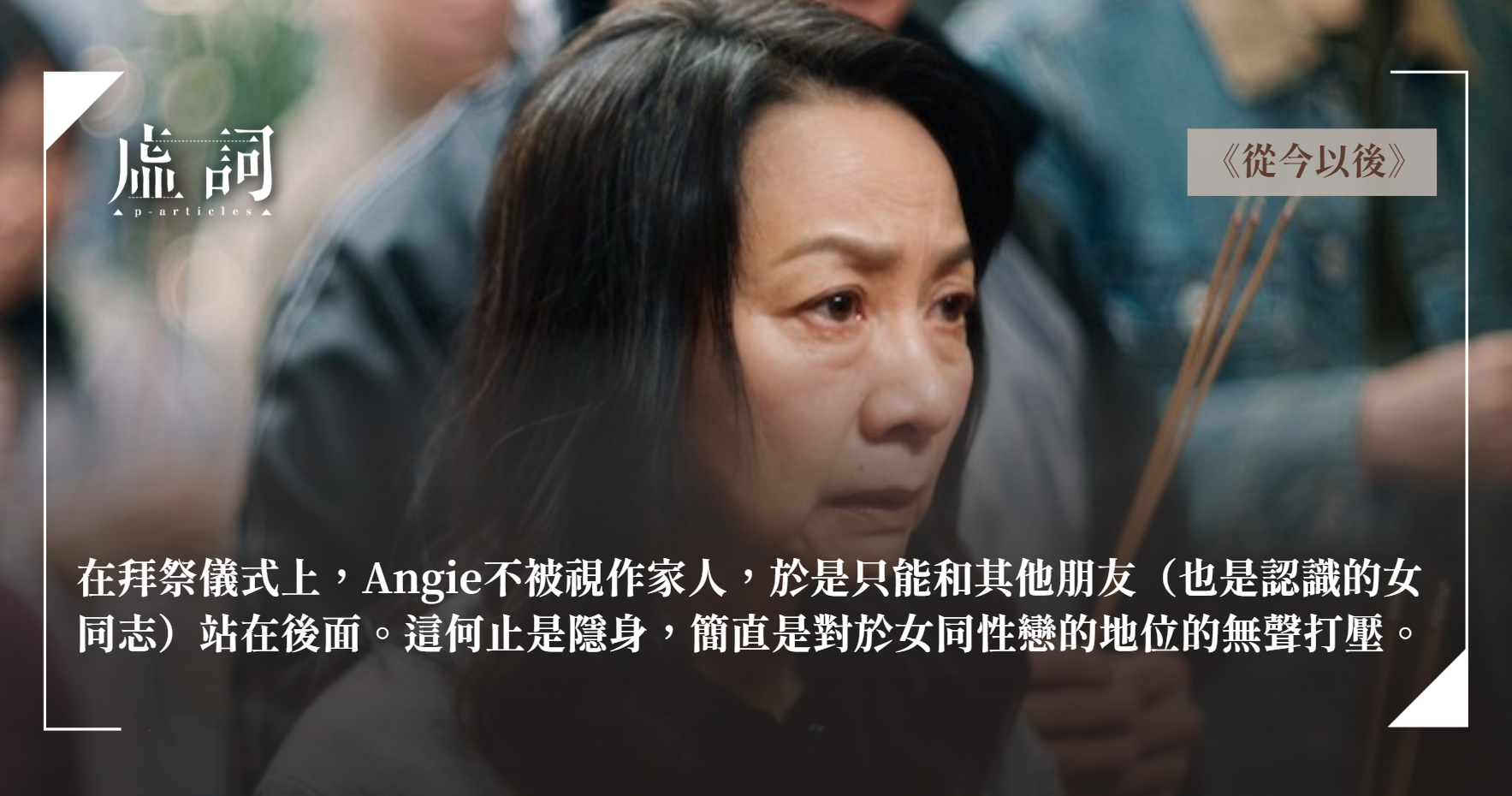

更令人難受的是,阿Pat的身後事由其家人一手操辦,阿Pat想海葬,其家人卻看完風水之後覺得放骨灰龕更好,因為「旺丁旺財」。在拜祭儀式上,Angie不被視作家人,於是只能和其他朋友(也是認識的女同志)站在後面。這何止是隱身,簡直是對於女同性戀的地位的無聲打壓。

華人的倫理觀始終是家務事在家中解決,和氣生財嘛。Angie亦這麼認為,但是涉及到遺產繼承,她也要和過身的伴侶家人陷入「爭奪戰」。這當然不是為了錢,而是為了二人的記憶和承諾,本來這間屋就是她們買下的,阿Pat也希望能給自己另一半住至終老。但Angie不是法律意義上的另一半——她不是「丈夫」或者「妻子」——異性戀的合法婚姻身份不適用,亦使同性戀者的權益喪失。家務事到此反而必須用法律手段解決。

女性的氣質總體是陰柔的,就像流水一樣,戲中的Angie便事事忍讓,表現長者和「一家人」的寬容。但她卻時時碰壁,像是流水碰到了土壤乃至石頭——在堅固的家庭倫理和異性戀婚姻制度面前,她被迫於矛盾中現形,其過程令人感覺窒息,不管是道德還是法律,不管是暗處隱形的倫理,還是明面有形的法都是牆。

因此,《從》是另類的「催婚」電影,它恰好說明愛就是一種權益,同性戀並不是不需要家庭,為了保障其自身而需要改變家庭,改變異性戀中心的法律條例。從廣義上的家庭觀念來看,它也說明「在家千日壞」,原生家庭還不如伴侶、社群親切,這現象在順性別-異性戀的大多數人裡面也是一樣的,只是性小眾會更加明顯。

不為正義卻為意義

《從》一般會被標籤為同性電影,然而其表達之內容卻很廣泛。因為她講述了老年(養老、身後事)和女同性戀(不受道德法律保障)的多重難題。除此以外,《從》還側面表達了香港的階層差異和房屋困局,試想一下,如果不是這麼缺錢和房屋,或許會有更加從容的解決遺產繼承的方案。

法律就是法律,法不容情,但是法外卻全是情理之爭。作為銀幕之外的觀眾可以推斷一下,如果女同志在境外結婚,那麼就能以此來向法庭證明伴侶關係,承繼之事迎刃而解。但是,Angie和阿Pat是有錢的一方,貧困的阿Pat家人的訴求,Angie也不可能坐視不理。

不難看出,Angie在道德戰場上無能為力,這才是其主要矛盾,而講究白紙黑字的法律惟有為她分得生活費,終究Angie還是留不下房屋。如果稍為「衡平」一下,阿Pat家人分得房屋,也是有照顧他們經濟之考量。但是這種判決的「平衡」,真的公平嗎?

因此,《從》的討論內容不只是具備廣度,更富含深意。Angie之困境牽涉到女性戲劇的另一個重要母題,那就是安蒂岡妮(Antigone),她也是被城邦法律和家庭道德所纏繞之「物」。如安蒂岡妮的錯綜複雜,《從》所帶來的價值是無法衡量的。或許我們可以說整齣戲都有一個目的,如上述的財產權益、女同志隱身或者推動同性婚姻發展,但是最終戲外的社會發展是無法預料的,包括法律所代表的公義也是隨機的:法律未必是公義,公義也未必靠法律,司法制度不是正義本身(Justice is not justice itself)。

如此說來,安蒂岡妮的悲劇便有了另一個意義:不只是為了正義,而是她堅持了自己的行為,這就是其令人鼓舞之源。Angie到最後的和解,也不是和任何個人、家庭或體制和好如初,而是在她自己的處境遊走,她如水一般(be water)。這是一個永恆的議題——深受系統性壓迫的女性/性小眾的抗爭,是一個手段,卻不是目的。「同」路艱難,卻已是收穫。