《手捲煙》:真正的江湖,一去不復返

事先聲明,我不是一位煙民,正確而言,我不是一名習慣性煙民,我只是習慣性跟別人要煙。看到身旁的朋友吞雲吐霧,喉嚨總會發癢,他們督了一眼,暗嘆一口氣,遞上一支煙。我得承認,我絕非一名稱職的要煙者,甚至是有敗道德的要煙者,因為我借的是香煙和打火機。作為一個沒品德的吸煙者,貪圖方便的懲罰自然是沒有揀選口味的權利。不過,唯有抽捲煙的時候,拾起煙絲,點了火機,我才對得起「煙民」這個浪漫的罪名。

捲至時間的盡處,是無止的嘆息。從華藉英兵的離散群體中再度分解,金融風暴導致人物的兄弟之情破裂,自此相見也不道寒喧半句。時間轉到散步之年,關超(林家棟 飾)成為了江湖中的獨行俠,處在各位老大的窄縫之中討飯吃,唯有遇上為求利益而不擇手段的泰哥(袁富華 飾),跟他做生意簡直是騎上老虎,只能一步一驚心地繼續。另一邊廂,南亞裔(表)兄弟卡比(Bitto Singh Hartihan 飾)文尼(Bipin Karma 飾)是街頭的小拆家,文尼生性善良,可是為了親弟弟的未來,他不得不賺取更多的錢。往後,卡比偷取泰哥的大批毒品,導致文尼必須落跑,機緣之下逃到關超的家。由起初的絕對主奴關係,二人逐漸建立朋友的牽絆,最後甚至犧牲自己⋯⋯

在近年的香港電影光譜中,表面看來確是小品電影的聚集地。由於電影市場更為萎縮,過往十年業界依賴的合拍片模式再不復返,配合政府推行的「首部劇情電影計劃」,如此一來,新導演便獲得空間創作較合符個人想法的電影。自此,近年的香港電影總是被冠上關懷社會或回應現實等標籤。當然,這種現象不僅是源自觀眾對於香港的認知與期望出現改變,同樣因為製作成本的限制,或是新世代的教育水平等因素而形成的結果。故此,當《手捲煙》甫開始宣傳並放映,筆者不免對其產生另類的期盼。作為新導演,手持的是僅為三百二十五萬的製作成本,這是連《叔叔》或《幻愛》這種小品電影也難以接受的價錢,更遑論一部包含動作場面的風格化類型片。縱使近年以港產片自居的類型片實在不少,可是乍看這些作品不是採用架空的世界觀,或是千瘡百孔的劇情設計,甚至用上合拍片式的土豪美學,自然不會獲得新世代觀眾的青睞。相比之下,《手捲煙》標榜的是新導演打造的年輕聲音,從舊有的江湖電影傳統提煉新的養分,是承上而創新的嘗試。

從杜琪峯的暗黑美學和宿命觀到《龍虎風雲》(1987)彌敦道的追逐場面,熟悉香港電影的觀眾自然是不難從《手捲煙》中找到多處的參考部份。如同江湖電影的命運設定,關超和文尼各自是江湖中尷尬的存在者,前者勢力比上不足,卻比下有餘,一心為死去的兄弟還債,但不夠心狠手辣的他早已對這惡人之地心生厭惡;後者生性善良,只是先天的人種與後天的成長環境使他沒法以正常途俓好好生活。同為無法徹底抽身的局外人,恰恰是昔日華籍英兵和當代南亞人的寫照。隨着劇情的發展,二人逐漸產生亦父亦友的情愫,正如關超的一句話「真係到仆街嗰陣,都無話分你定我嫁喇」,透過這位活得太久(累)的角色保護新一代的宿命,從而完成纏繞其半生的自我救贖,是醜惡世界中的一道光。當然,這些橋段早已是類型電影的常見招式,《手捲煙》能與一當代觀眾產生情感連結的原因,不是那些我們耳熟能詳的劇情設計,而是導演嘗試以架空世間暗喻的現實指涉,是還清欠單的日期(二零一九年六月十一日),是來歷奇怪的「台灣」黑幫。處在類型電影的框架之下,可見陳健朗的意圖是以不明言而言志,經歷了過去兩年的鉅變,這樣的「弦外之音」自然是尤其響亮。

可是,相較於香港電影史著名的江湖電影,或許探討九七回歸議題的《去年煙花特別多》(1998)是更適合的對照作品。同以被社會和歷史遺忘的華籍英軍作主角的背景,《去年煙花特別多》顯然是更為生猛和直接的處理。自《香港製造》(1996)後陳果獲外地的影展的認可,他的反叛創作精神得以延伸至更大的故事格局,過往的軍人不得不卸下,昔日以忠直的人生觀從此被打碎,甚至當上黑社會才是正途。在陳果眼中,回歸前後的香港是一個煉獄,各種人性的醜惡均是形成荒謬現實的原因,或是為了逃離,或是為了撈盡本錢,或是為了討飯吃。可是,不同於強調宏觀敍事的時代電影,陳果的處理是癲狂的,人物處在這座浮城上,無一不是深受鬱熱的空氣刺激他們的皮囊,情緒必然迎來爆發。附在三十五毫米的菲林上,影像的粗粒感更是暴烈,猛動的鏡頭猶如一頭憤怒的公牛,它把人物、創作者甚至觀眾扯進無盡的黑洞之中。無論是家賢(何華超 飾)最後的血腥反撲,或是兩方「悍匪」搶劫同一銀行的荒誕劇情,甚至是家璇(李燦森 飾)的離奇死亡,陳果的處理根本不是以劇情為本的,而是用意識為先的宣言式吶喊。縱使故事表面上仍以家賢和家璇的兄弟情作為主軸,可是片中充斥的卻是惡俗的笑料(臭直男偷看女學生裙底/染血的衛生巾扔向計程車司機)或是回歸前後的歷史種種。相較於當年關於其散亂結構的劣評如潮,今天回看陳果呈現的香港卻是極為寫實,人物卸下英軍軍服,卻方才步入真正的戰場。

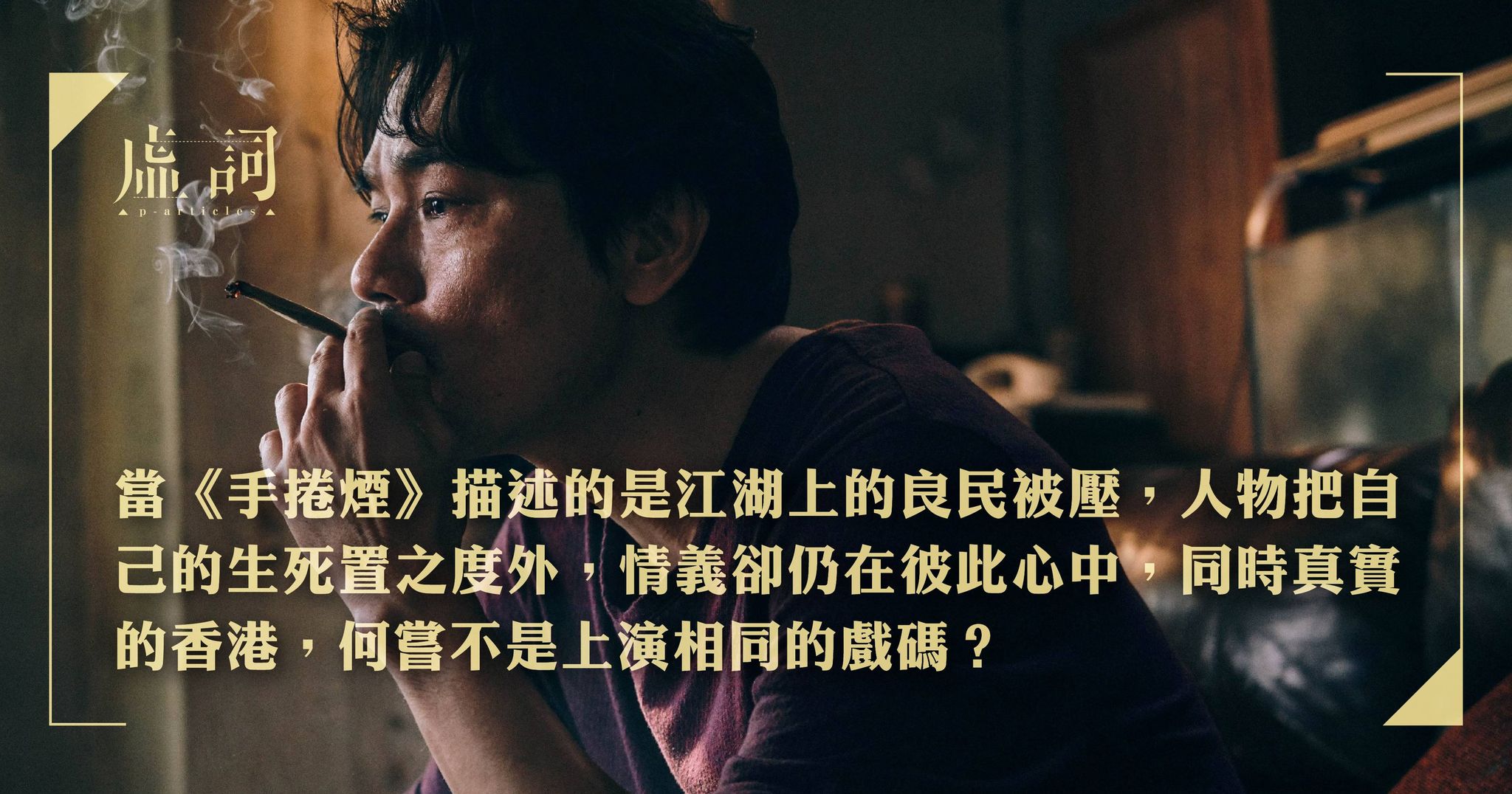

如此一來,面對昔日叛逆的前輩作品,今天的《手捲煙》該如何被時代定位?更準確地形容,是《手捲煙》之於這個不再存在「日常」的香港,它對於時代產生了甚麼效果?這些效果是如何被建構?當年的「九七三部曲」先是《香港製造》的青春殘酷物語,後有《細路祥》(1999)藏在市井社區的童年往事。夾在中間的《去年煙花特別多》,講述被時代遺棄的華籍英軍重與九七回歸前後的末世寓言,個體被壓迫得無處可逃,唯有犯險試圖脫身,怎料命運始終找上門。《去年煙花特別多》醞藏的不是哀怨,更多的是無法抑制的憤怒,相形之下,礙於環境的限制與時代的變遷,《手捲煙》的處理反而是以不言說的方式隱喻該被言說的事情。當國安法臨到腳下,香港電影已經被分成兩個類型,一個是無法呈現的香港,一個是假借過往的香港電影傳統之下產生的香港。另一邊廂,當《手捲煙》描述的是江湖上的良民被壓,人物把自己的生死置之度外,情義卻仍在彼此心中,同時真實的香港,何嘗不是上演相同的戲碼?如此一來,或許《手捲煙》真正點出的不是以懷緬昔日電影盛況之下,繼而產生的香港電影新出路,反而是再次證明受創作限制的香港電影終究與現實的香港愈走愈遠,朝廷招安過後,縱使心懷大志,真正的江湖已經一去不復返。