預言我們即將一無所有地永遠憂鬱——韋勒貝克《血清素》書寫當代精神困境

幾年前在讀不同歐美男作家的小說時,曾經想到一個問題:為啥這些小說人物,好像老是常勃起,隨時隨地都能挺著老二搞女人?奧斯特的《幻影書》,主角每天參與蒙面性愛趴來賺演出費、柯慈《屈辱》,因性醜聞下台的老教授去到鄉下一邊搞農婦一邊嫌人家醜、菲利普.羅斯《慾望教授》如標題所言,日搞夜搞。其中最為兇猛的自然是米榭.韋勒貝克(Michel Houellebecq),他在《情色渡假村》裡就寫道,「看著陰穴在眼前舞動,讓我腦袋澄靜。」然後大搞特搞,一二三四二二三四。

然後他萎了,2019年他萎了,可喜可賀。今年台灣麥田翻譯出版的小說《血清素》(Sérotonine)裡頭,男主角憂鬱過於嚴重,且服用抗鬱藥物,導致無法勃起。再也無法見一個插一個,實在是小說史的一大進步,性愛退場,敘事大舉進場,我原本以為這兩件事沒有衝突,但在韋勒貝克的小說裡就偏偏是有。說到韋勒貝克的翻譯,台灣譯者與學界實在對他寄予厚愛,翻得又快又好,就連書名也度身訂造,Plateforme翻成《情色渡假村》(原意為平台)、La Carte et le Territoire翻成《誰殺了韋勒貝克》(原意為地圖與疆界,應為對《誰殺了羅蘭巴特》致敬),按照這個邏輯,《血清素》應該翻為《有錢巴黎佬的悲歌》。一定大賣,已經大賣。

不再重複的「韋勒貝克式厭世男」

《血清素》作為韋勒貝克的第八部作品,入圍了今年曼布克文學獎的longlist。此作其中最為明顯的標誌是他封鎖了過往小說的慣用標記:性。閱讀法國文學講求手勢,我們會發現一篇作品或是整個作家生涯可能重重複複都是圍繞著一個手勢而展開,而韋勒貝克在前作的慣用手勢就有大量無意義的性交、中年男子的日漸頹廢以及失去意義、最後出現災難性的事件,毀滅這中年男子賴以為生的一切。以上三者交織起來會導致男子失去慾望、失去性慾,成為行屍走肉的等死之人。鄧正健稱之為「韋勒貝克式的厭世男人」,不過今次在《血清素》當中,男主角事先陽萎,此後一切毀滅都是緩刑。而在死亡之前的巨大挫折感,他就靠抗鬱藥撐著,直到最後一刻。

韋勒貝克強調男人是野獸,而人類又有機械性,呃,機械暴龍獸。「和一個西方人上床,幾乎和一隻動物苟合差不多。」在《血清素》裡他這樣寫,而在《無愛繁殖》裡他這樣描述人類世界,「個人存在意識要融入社會機制裡,中間藉由的是謊言和虛假,只有藉由它才能混入眾人之中。」韋勒貝克擅長使用肯定句式,像宣佈事實一般來分享他對於世界的虛無觀點。這種手法替他帶來大量惡評,又為他鞏固了為數不少的粉絲群眾,在社會裡每過一天就我們就被摧毀一點點,直到被徹底壓扁無法復原,讀到這樣的肯定句式會讓我們確定自己真的活得非常糟糕,有一種奇特的被虐爽感。不過,在《血清素》當中,主角在故事開始之前已被拔除了性慾,此後,他作為一頭四十多歲卻缺乏社交能力、沒有任何願望、提不起勇氣自殺的雄性動物,苟延殘存地活下去。

與同是異男代表作家的菲利普.羅斯《凡人》(Everyman)相似,小說都是書寫老去之男人回顧自己一生卻發現一無所有的痛苦,不過韋勒貝克寫的不只是肉身垂死,而是精神的全然虛無。作為「韋勒貝克式厭世男」,這種形象貫穿了此前七部作品,對於不斷重複,韋勒貝克自己其實早已瞭解於胸,甚至對此驕傲,接受《巴黎評論》採訪時他曾說道:「還有一個東西源於我是詩人的事實。文字編輯總是要你去掉重複。我喜歡重複。重複是詩歌的一部分。所以我會毫不猶豫地重複我自己。事實上,我覺得我是今天還在寫作的作家中最愛重複的一個。」

但即使自己揚言自己喜歡重複,《血清素》卻是放下了過往的手勢,無性,也沒有將敘事者推往深淵的災難事件。在故事裡,主角因生活毫無意義,決定進行自我放逐之旅。他放棄住所,放棄舉止放蕩的伴侶,自己駕車前往鄉郊,尋找過往的朋友與情人,卻沮喪發覺這些舊日的人事物全然無法給他任何的慰藉。舊同學在一次農民革命裡身亡,主角就駕車離開現場,吃兩顆藥繼續活著。他去看精神科醫生,醫生除了開藥給他與建議他重拾性生活以外無法幫助更多。「您焦慮緊張,焦慮到恐怖的程度,有點像您一動也不動地過勞而死,好像您內在已經虛耗殆盡。」韋勒貝克將當代人的憂鬱推到最極端的程度,那就像一隻從內到外把人蠶蝕殆盡的蛆蟲,無法逃避。

主角兜兜轉轉重重複複,在各段回憶中搜索任何有意義的片段,卻發現自己早就把一切親手摧毀了,而社會環境變得越來越差勁。而他唯一可以做的只有道歉,「可以如此簡述我的生命:為自己引起的麻煩道歉。」在毫無希望的狀態下,他還前往找回當年與自己感情極好的情人,卻絕望發現她已育有一子;開車時碰到兩個很正的年輕女孩,卻對她們無法產生任何心理與生理反應。一切都玩完了,game over。如果說韋勒貝克的小說裡有甚麼重複的情感、有甚麼詩性的話,那就是生命的無路可出,也沒有地方可以找到任何希望。而這情感將壓垮所有人,至死方休。

從虛構與真實交界之處暴露小說家的疑慮

韋勒貝克的小說每本都揉合現實,除了社會事件與巴黎地景以外,他亦經常將自己的人生經驗投放到小說人物上,這是他的手勢之一。《血清素》也不例外,主角是農業部的官員,這算是韋勒貝克人生的what if,假如當年他繼續沿著農藝學的路數去求職,說不定就會長成主角這樣子,有錢無腦又陽萎,雖然他大學時期只研究過「怎樣找到能放羊的地方」。小說主角自我放逐,一路駕車一路揮霍,經濟問題從來不會出現在韋勒貝克的小說當中,近乎外掛般的無限金錢一如小說家的真實人生,而錢會打斷敘事,因而不提。

維繫敘事的是抗鬱藥Captorix。這是一顆橢圓形、可對半剖開的白色小藥丸,這玩意能增加血液中的血清素含量,且不會提高患者的自殺自殘傾向。這藥丸不會創造,也不會轉變甚麼,它不會帶來任何快樂,甚至不會真正舒緩,它的作用是把生命變成一連串的流程,它能讓人自欺欺人。因而,它幫助人在一段時間之內能活下去,或至少不死掉。《血清素》的主角每天服藥,劑量越來越高,辭職後行屍走肉地坐在小旅館裡抽煙喝酒又吃藥,拼命回憶以及去找一些舊朋友。藥效說能夠維繫生活,但老實說這算甚麼生活?

不知道如何是好的人,都會往回憶縱身而入,但韋勒貝克受訪時曾提及過,「人們會在大學裡遇到很多人,而一旦進入職場,他們基本上就不會再遇到誰了,這形成一個強烈的對比。」主角有一個老同學,兩三個舊情人,這就是生命的全部,但這些人全都荒唐走樣。變胖、變窮、變得失去理想、離婚,生活的打擊並不單純針對性地只落在主角身上。「人們避免和年輕時代的朋友重逢,以避免面對見證自己期望落空的人、面對自己失敗的明顯事實。」《血清素》裡雖然這樣寫了,但主角依然動身,一個接一個地接觸過往的人,尤其是情人們。這是一場贖罪之旅,也是一場沒那麼壯觀的「金盆洗撚」。

碰上了身材和面容走樣的舊情人時,主角嘗試與她閒話家常,但她卻只想與他上床,但碰上的卻是已經是第八部小說的男主角了,真是可惜。終於到達她家,酒過三巡後她嘗試弄他,但他卻無法勃起。他坦白自己正在服藥,而這時他得到了「整個晚上她頭一次表示對我的關心」,這裡是純粹的悲哀。主角甚至沒有性慾,他內內外外都被徹底打倒,這與前面所提及的《凡人》不一樣,即使都是書寫窮途末路的頹喪男人,羅斯的主人翁都是想要憑藉與女人的性交來證明自己還有點用,而韋勒貝克今次,將這個行為徹底取消了。這就是《血清素》跳脫於過往作品的最大變化,虛無就是虛無、頹廢就是頹廢,這兩個命題並不需要荒唐的性濫交來證明。

十年前,韋勒貝克在《巴黎評論》裡提出這段話:「很奇怪,我已經五十歲了,但我仍然沒想明白性究竟是好還是不好。我對錢也有疑慮。所以很奇怪有人認為我是個思辨作家。我感覺我大多是在暴露自己的疑慮。」如今,我們看到韋勒貝克的疑慮在哪裡了,如果他把性和錢這兩件事存而不論,在小說裡完全不處理它們,只作為背景的陰影存在,就可以看見他筆下的人(不分男女),這些白人權貴與中產階級們,精神層面已一片荒蕪,無欲無求,依藥為生,就算靠著文學與宗教也再無救贖的可能了。

作為預言家的韋勒貝克

作為預言家的韋勒貝克

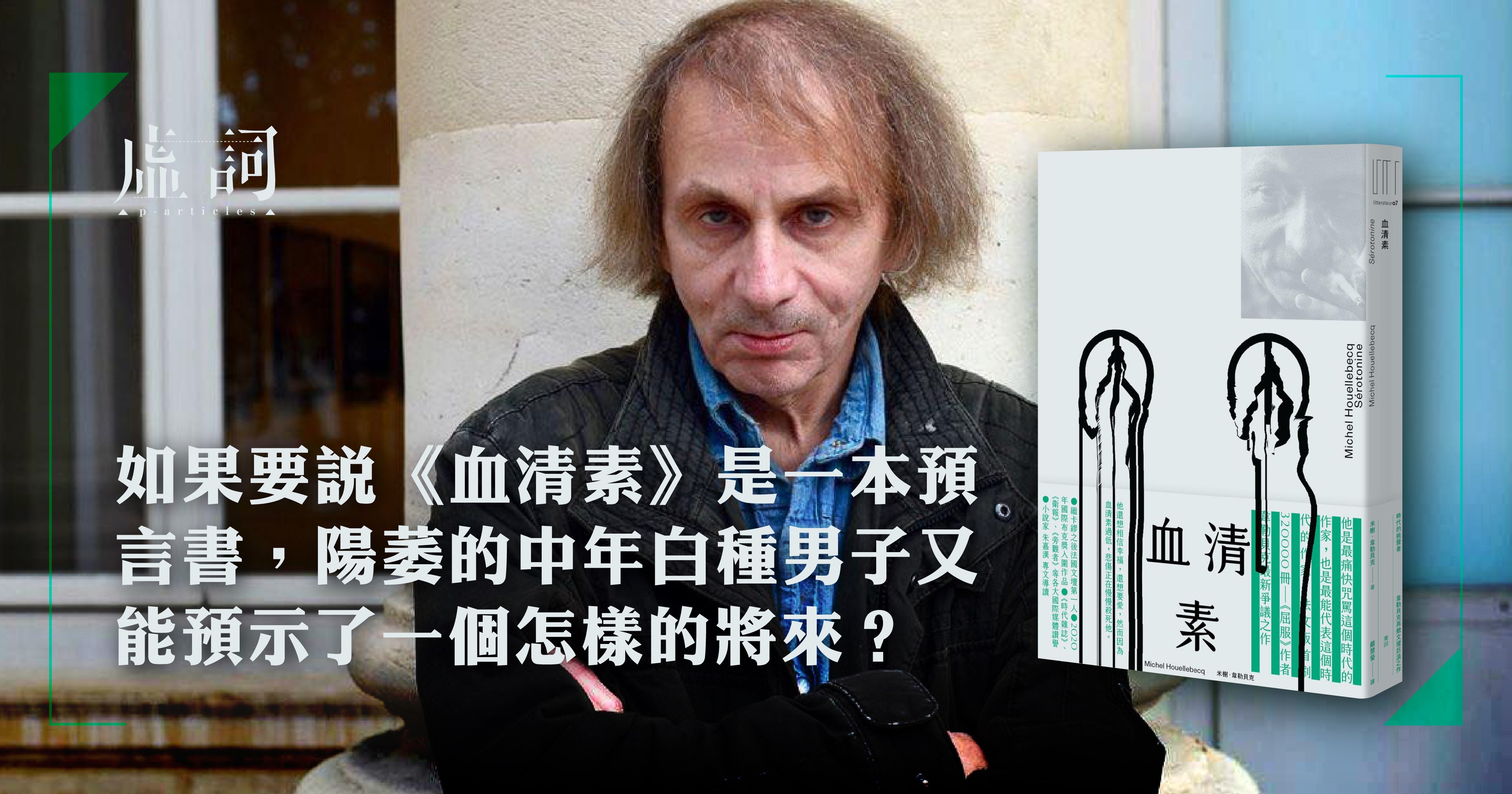

談及韋勒貝克的小說時,不得不提到他的小說經常預言了現實世界的災難,2001年的《情色渡假村》書寫主角在泰國的買春之旅碰上了恐怖襲擊,翌年峇里島渡假村就爆發了一場恐襲;2017年《屈服》書寫伊斯蘭教,上市幾小時後就發生了《查理週刊》槍擊事件。韋勒貝克擅寫當代社會碰上的精神危機以及社會困境,而這些困境在小說與現實裡同時出現時卻總令人無所適從,《查理週刊》就曾諷刺地形容過韋勒貝克的小說為「占星家的預言」。而如果要說《血清素》是一本預言書,陽萎的中年白種男子又能預示了一個怎樣的將來?

鄧正健曾經寫道,《屈服》的想像力無法把現實狀態推向不歸之路,因為這部作品無法展示出現實主義的問題——「現實社會的終極狀態,是文學所無法達到的,現實主義的文學承諾也因此遭到否定。」來到最新出版的《血清素》,我們才發覺這部無法展現出現實的荒謬的作品其實只是預演,一切的問題來到了《血清素》就迎刃而解,而韋勒貝克一直想要預告的就只是當代(尤其是發達國家)人類的精神一無所有,只要對社會的兩大欲望金錢和性慾都沒有追求的話,唯一可做的就只有屈服,向更大的教條、規則、機械化社會屈服,直至離世。「人類至高的幸福,是絕對的臣服。」

而我們要做的,就是規避這些預言。我們首先要確信的,就是韋勒貝克並非只是一個荒唐性愛、人類無能、虛無主義的散佈者,這只是他用以書寫的外殼,用以刺痛讀者的官能。韋勒貝克引用了一句巴爾札克,「小說唯一的目的就是展示由價值觀變化所造成的災難」,而他自己則「在展示價值觀自由化所造成的災難」。徹底的自由(從金錢與性愛裡解放)會帶來徹底的虛無,只能依靠藥物勉強為生,點出這些就是他作為小說家的責任。而我們作為讀者的責任,就是讓這些預言無法成真,在追求自由以外,別忘了精神層面上的問題,同樣可以毀人一生。