玉閣橫金鎖,疏雨滴圓荷——淺談《紅樓夢》的幾個角色

適逢錄影「五夜講場──文學放得開」關於《紅樓夢》賈寶玉的一集,諸位發揮精彩,我亦意猶未盡。惜是一向年光何太急,在節目上未及講到的一些想法,惟在此略作分享。

《紅樓夢》裡每個角色的名字都不是亂取的。寶玉之名,既為父親賈政所取,亦是作者曹雪芹所起。觀察此中意涵,我們不可忽略其四位一體,亦即:賈寶玉、石頭、神瑛與通靈寶玉四者是相通的。除了顯然易見的玉石之為材質的二象性,我們也能從其前世作為神瑛侍者的身份作出考察。神瑛侍者所居處何?正是赤瑕宮。瑕者,意即玉石上的斑點。按我穿鑿,這個瑕一方面是點出賈寶玉的「假」,同時延伸作有缺之玉,瑕疵缺憾之意。

這樣我們就更能體會寶玉作為儒家傳統社會的逆子,正是仿佛宿命地,反叛了其父賈政對他的期望。按照詩騷的傳統,自古君子以香草美人為象徵,以長劍美玉為配飾,有道是:謙謙君子,溫潤如玉。然而,曹雪芹正是反過來寫。正如我們都熟悉王國維的說法,在《紅樓夢》裡面,「玉」其實就相通於「慾」。就是說,玉在此超脫了〈大雅〉中所謂「玉之德」傳統文化示意鏈,而是作為了慾望本身的先驗能指。

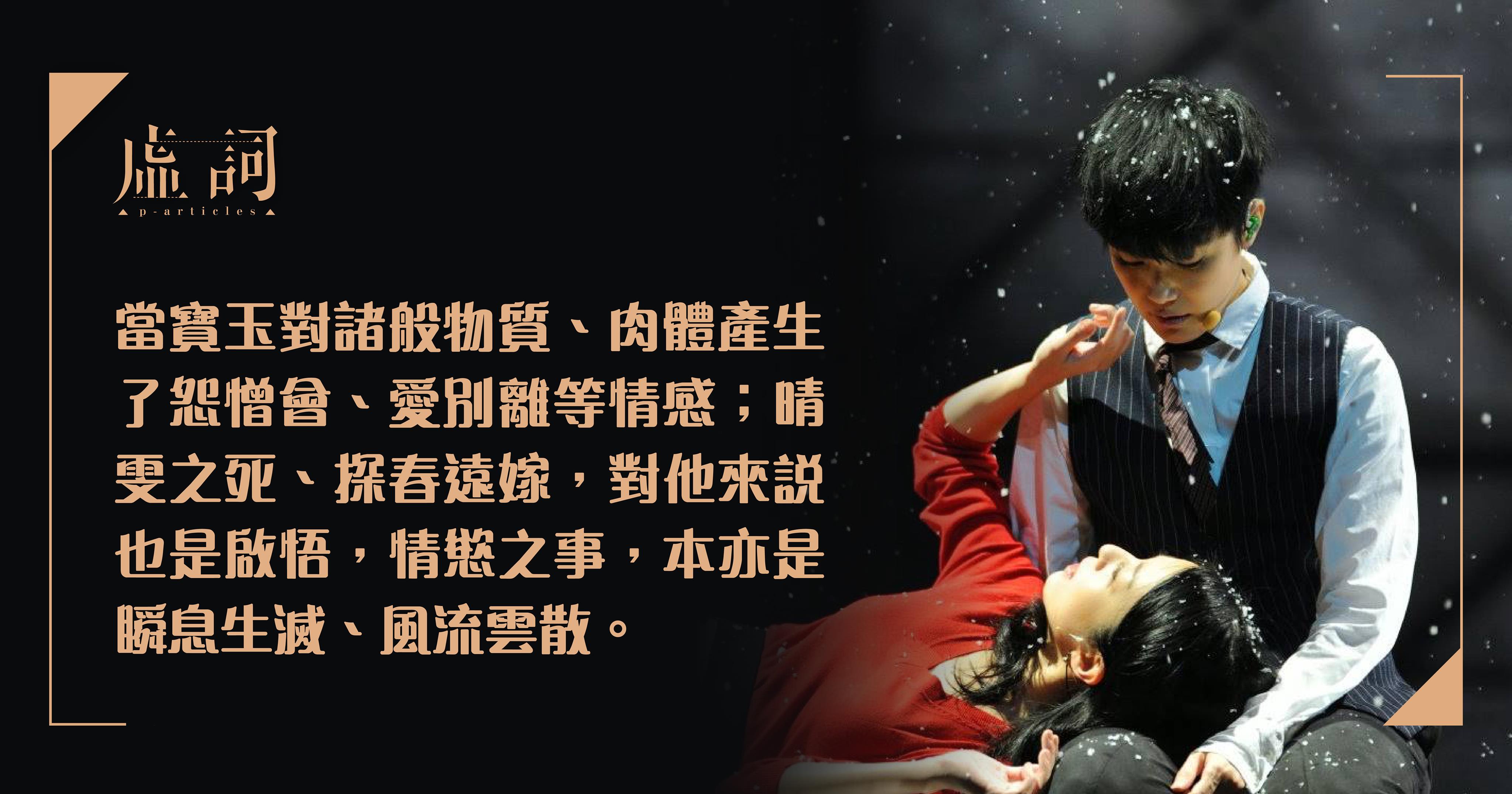

情與慾在《紅樓夢》裡從來便不分割。書初警幻仙姑向寶玉「預演」紅樓夢時,即誨其「好色不淫,知情更淫」。別於〈國風〉傳統,曹雪芹是情願更錯置情和淫之間的區別,所謂淫在此也不過是一種過於耽溺的癡情。而各種慾望流轉所揭示的,恰若空空道人十六字真言的中間兩句:由色生情,傳情入色。當寶玉對諸般物質、肉體產生了怨憎會、愛別離等情感;晴雯之死、探春遠嫁,對他來說也是啟悟,情慾之事,本亦是瞬息生滅、風流雲散。

從名字說下去,我們會留意到《紅樓夢》裡名帶正字「玉」者,只有四人。除了寶黛,妙玉即是其中一位。假如延伸上述「玉即是慾」的說法細加詮釋妙玉的名字,則顯得意味深長。妙玉者,所演示的便可謂一種微妙的慾望。觀其對寶玉、元妃與劉姥姥的態度,總是透過微物傳遞與高貴者的親近情意。如是種種,我們就能明白為何人情練達即是好的文章:《紅樓夢》作為一部情書,寫的不僅是男女之間的小情小愛,更是對人的情慾作為本性的深刻考掘。

再回到寶玉的人物形象上,我們不難發現《紅樓夢》裡與其投契的男子,比如秦鐘、北靜王、蔣玉菡等,俱帶著「不為官俗國體所縛」的「鬚眉清流」特質——按寶玉的說法,如果女人是水造而男人是泥巴堆成的,那麼我或可不無厭惡地稱上述男子都是「拖泥帶水」的。事實上這些人物都可以作為寶玉的鏡像為我們所解讀的,就如同甄寶玉,又甚或是其父賈政。如此我們可說《紅樓夢》便是一座巨大的鏡像迷宮。

這座真假交渾的迷宮,呈現為上下層相對結構的兩個世界:一方面是形而上的太虛幻境,另一方面則是扎實寫實的現世人間。如此,比起視《紅樓夢》為《百年孤寂》那種家族式的枝蔓叢生的宿命書寫,抑或《豐饒之海》的輪迴轉世,我更認同白先勇老師指出的,它毋寧更近於《悉達多求道記》,寫的就是佛緣契合,而大觀園則自成大千世界。我甚至可作此詮釋:尤三姐自刎,正是指向其自身的揮慧劍、斷情絲,更作為寶玉出家、覺悟無常的先聲啟導。

回到上述男子,我認為尤須留意的是蔣玉菡,並由此延伸至讀者對之常有誤解的「冷郎君」柳湘蓮。在佛經裡,荷花被視為佛的化身;而在書中,名字有著荷的意象者,便惟蔣柳二人。靈石映照,風雨化荷。如此我們能夠把握到曹雪芹對於寶玉形象的分裂書寫(schizo-écriture)。柳湘蓮代表其出家的佛身,蔣玉菡則是其現世的俗身(名字帶「玉」,也是象徵慾望的一面),兩者俱是戲伶,又曾演作寶玉。讓人聯想其在舞台上的「換相」,豈非亦是整場故事裡寶玉形象的「幻象」?

在此我們更見曹雪芹如何精妙地書寫人性真相。柳湘蓮是全書第一個出家的人,猶如為寶玉開路;而蔣玉菡則是為寶玉了結俗緣,終娶襲人──正是開脫了上述兩個世界結構的因緣,歸返於第一回的警語:「好便是了,了便是好。」這裡亦是對應佛理:佛說的好便是圓滿,是此地此刻的超脫,所謂證得涅槃,便是脫離作為因緣起始的無明輪迴,故有所謂:無無明亦無無明盡。(事實上,這種映照、分裂、化身的書寫,也見於寶釵──襲人與黛玉──晴雯的例子,此略,待熱心者續作研究。)

如是,我們反過來體會寶玉出家的場景,更是饒有深意。寶玉不穿僧衣袈裟,而是披摟當初與黛玉授受的大紅猩毯斗篷,可視作其對於「家」的出離(無論是對原生家庭,抑是儒家、佛家,他始終都是個為情而活的檻外人,如同異鄉浪子),而終歸於情──無情的結構,飛升成仙。這樣或可對照李白詩句:「永結無情遊,相期邈雲漢」,亦能解通《情榜》裡「情不情」之判語。我或可作此結語:戲子無情,無情不似多情惱;浪子多情,道是多情終無情。

註:文題改自北宋晏同叔〈木蘭花〉、〈浣溪沙〉二首,指向寶黛的金玉良緣,也對應蔣柳的荷花佛境。既是情緣,堪此一記。