【何福仁專欄:時宜篇】攻乎異端?

《論語》中孔子的說話,大多沒記語境,不少因此產生歧異,以至相反的解讀,下面一句即是例子:

子曰:攻乎異端,斯害也已。(《論語‧為政》2.16)

孔子這話不過是八個字,其中三對:攻乎、異端、也已,歷來各有不同的解釋。這話其實很重要,關乎孔子整個信念、精神,不可不辨。

單一個「攻」字,已有兩種相反的說法:一、研究,或專治;二、攻擊,或批判。解作研究或專治較早。

最早的是三國的何晏:「攻,治也。善道有統,殊途而同歸,異端不同歸也。」(邢昺:《論語註疏》引)

南北朝梁的皇侃:「此章禁人雜學諸子百家之書也。攻,治也。」(《論語義疏》)

然後到了宋代。宋人的解說,承自何、皇二君,就是毛病也確診了,孔子當年,何來「諸子百家之書」?北宋的邢昺如是,南宋的朱熹也說:

范氏曰:攻,專治也,故治木石金玉之工曰攻。異端,非聖人之道,而別為一端,如楊、墨是也。其率天下,至於無父無君,專治而欲精之,為害甚矣。程子曰:佛氏之言,比之楊、墨,尤為近理,所以其為害尤甚。

朱熹的影響當然最大,也最胡扯。他舉了楊、墨,又引程子舉佛氏,還舉了實例,孔子成了先知,預見有楊、墨,又有佛家,他會防患未然。

從三國到南宋,這些名儒共通的是:以「攻」為研治,「異端」為有害的東西。

但宋代也已開始對「攻」有不同的意見,解作「攻擊」。那是南宋的孫奕,清人劉寶楠引用他的話:「孫弈《示兒編》:『攻,如攻人惡之攻。已,止也。謂攻其異端,使吾道明,則異端之害人者自止。』」除了「攻」字作「攻擊」,也點明「已」,是動詞,即「止」。但「已」與「也已」有別。皇侃《論語義疏》「斯害也已」句末還有一個「矣」,「也已」應是加強語氣的虛詞。而更重要的「異端」,孫氏的意涵還是完封不動,認定是「害人」之物。近人程樹德的《論語集釋》指出《論語》中凡用攻字都作攻伐解,如:

攻其惡,無攻人之惡。(〈顏淵〉12.21)

小子鳴鼓而攻之。(〈先進〉11.16)

楊伯峻則接著數出《論語》中用「攻擊或批評」意共四次。他據此語譯「攻乎異端,斯害也已」為「批判那些不正確的議論,禍害就可以消滅了。」用《論語》解《論語》,很好,問題在「攻」之後多了「乎」這個介詞,相當「於」,並非那麼斬釘截鐵。錢穆《新解》以為「攻」與「攻乎」有別,他取專攻義,謂專於一事一端用力。

至於「異端」,楊伯峻仍解為「不正確的議論」,那是白話用語。程氏引《論語補疏》:「漢世儒者以異己者為異端」,跟自己不同,就是「不正確」。漢代的儒者如此,春秋時期的哲人、政治家呢?

這種種以為孔子排斥異見的注解,跟法家排斥兼聽之說,竟然沒有分別:

自愚誣之學、雜反之辭爭,而人主俱聽之,故海內之士,言無定術,行無常議。夫冰炭不同器而久,寒暑不兼時而至,雜反之學不兩立而治,今兼聽雜學繆行同異之辭,安得無亂乎?(《韓非子‧顯學》)

真正的突破,是清人焦循。他說得精審,劉寶楠加以引用,不妨詳引:

焦氏循補疏:「《韓詩外傳》云:『別殊類,使不相害,序異端,使不相悖。』蓋異端者,各為一端,彼此互異,惟執持不能通則悖,悖則害矣。有以攻治之,即所謂序異端也。『斯害也已』,所謂使不相悖也。攻之訓治。見《考工記注》。……有容而若己有,則善與人同,故能保我子孫黎民而為利。媚疾不通,則執己之一端。不能容人,故不能保我子孫黎民而至於殆。殆即害也,害止,則利也。有兩端則異,執其兩端,用其中於民,則有以摩之而不異。剛柔,兩端之異者也。剛柔相摩,則相觀而善。孟子言楊子為我,墨子兼愛。又特舉一子莫執中,然則凡執一,皆為賊道。不必楊墨也。」

「又曰:道衷於時而已。故曰,『我則異於是,無可無不可。』各執一見,此以異己者為非,彼亦以異己者為非,而害成矣。」

焦循仍解「攻」為「研治」,不過不再排斥「異端」,異端不單無害,更且有益。下面稍加闡釋。

首先,要是各執一端,則角度不同,彼此互異,你看我是異己不對,我也看你是異己不對(「各執一見,此以異己者為非,彼亦以異己者為非」)。試問自己之外,誰又不是異端?以異己為有害,其實是一種自我中心主義(egocentrism)。

其次,相異正可以互補,「剛柔,兩端之異者也。剛柔相摩,則相觀而善。」互不相容,執持不通,就有害了。進一步說,執一,就是賊道。這和西方人講二元對立不同,那是對立之中,其中一元勝於另一元。這是二元相容而競秀。

「執其兩端,用其中於民」一語,來自《中庸》第六章,是孔子稱讚舜帝的話,這正是儒學的要義。勞思光曾從文體、用語、思想三方面考定,認為《中庸》作於漢初,並非子思之作。(《新編中國哲學史‧第二卷》)1993年出土的郭店楚簡先秦的儒家典籍,其中《性自命出》與《中庸》對讀,思想頗有相近處,卻也有所不同,前者談「情」,後者說「誠」,似為儒學分途。但勞思光仍然肯定「《中庸》之理論仍較其他漢儒怪說遠為精嚴」。二千年前的《中庸》,最可貴的是能辯証地看問題,辯証地處理問題。至於是否子思之作,又是否勞思光所認定孔孟心性說的歧出,還有待專家細辨。司馬遷、鄭玄、今人龐樸、李學勤這一端是肯定的;歐陽修、崔述,今人勞思光那一端則否定。無論哪一端,並無損《中庸》的價值。我以為《中庸》是儒學在認識論,以至方法論上的一大建樹。

所謂兩端,是物事的本然狀態,「端」之為物,必有兩頭,朱熹注云:「蓋凡物皆有兩端,如大小、厚薄之類」,對了,再說下去,合該是兩端矛盾對立,卻是互相依存,相反而相成。有大無小、有厚無薄,則大不成大,厚不成厚。北宋的張載甚且提出天地萬物生生不息,就是這兩端的作用,「兩不立則一不可見,一不可見則兩之用息。兩體者,虛實也,動靜也,聚散也,清濁也,其究一而已。」又說「其陰陽兩端循環不已者,立天地之大義。」《張子正蒙.太和》

所謂「中庸之道」,一般人誤以為是兩頭折衷,是兩端的「中間」,是和稀泥的平均數;今人又多以平庸為貶義。不是的。「中」是不偏不倚,無過無不及之意,是權衡兩端的利害,既不冒進,又不懦怯,取其恰當「適中」。程頤說:「不偏之謂中,不易之謂庸。中者,天下之正道;庸者,天下之定理。」(朱熹《中庸章句》)如何才算「適中」?孔子說:「君子之於天下也,無適也,無莫也,義之與比。」(〈里仁〉4.10)沒有教條,視乎實際情況,只要適宜、合理就是。這其實是處世之道,原則要守,卻也要隨機應變。

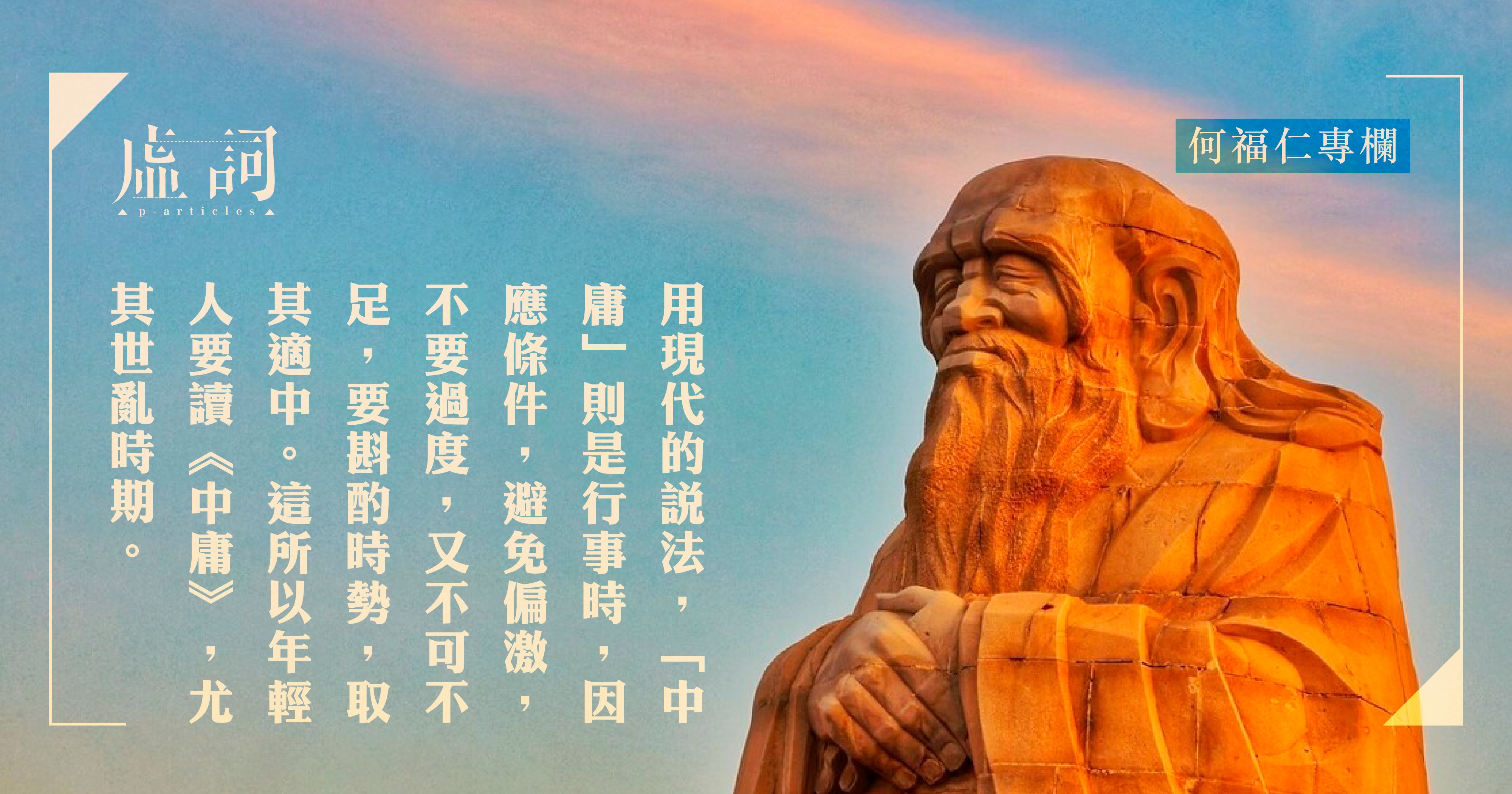

「庸」有常道之意,又通「用」,的確平常而可用。用現代的說法,「中庸」則是行事時,因應條件,避免偏激,不要過度,又不可不足,要斟酌時勢,取其適中。這所以年輕人要讀《中庸》,尤其世亂時期。〈子罕〉9.8記一位鄉下人向孔子提問,頗能說明問題:

子曰:「吾有知乎哉?無知也。有鄙夫問於我,空空如也。我叩其兩端而竭焉。

朱熹注解:「孔子謙言己無知識,但其告人,雖於至愚,不敢不盡耳。叩,發動也。兩端,猶言兩頭。」朱熹把《中庸》從《禮記》裡抽出,固然別具眼光,但注解《論語》,太多借題發揮,也不少誤解。從漢代開始,名儒無一例外,視孔子的話語為人生價值的圭臬,更同時是建立社會秩序、推動政治理想的指導。不含語境的言說,最方便利用。朱熹否定「兩端」對立而互補,則這個注解就落了空,我為宋以後考科舉的讀書人叫屈。以「空空如也」為孔子強調自己無知之狀,則何能盡竭兩端?這毋寧是形容鄙夫的神態。空空,通悾悾。或解為無能,又或解作恭敬、誠懇。〈泰伯8.16〉云:「悾悾而不信。」《後漢書‧劉瑜傳》:「臣悾悾推情,言不足採。」叩,叩問,也有誠懇意;朱熹解作「發動」,難以接通下文。孔子的意思不如翻做:鄙夫有問題問我,樣子誠懇,我徹底地叩問他問題的始末。

這是孔子嘗試解決問題的方法:謙虛而耐心地查根究柢,「叩其兩端」。弄清楚來龍去脈,則茅塞打開,問題至少解決了一半。這其實也是引導鄙夫自己解決問題。我這篇文章,方法也無非執兩用中,考量正反雙方,再擇善而從。

焦循的解說,錢穆顯然是同意的。他說:

一事必有兩頭,如一線必有兩端,由此達彼。若專就此端言,則彼端成為異端,從彼端視此端亦然。……本章異端,乃指孔子教人為學,不當專向一偏,戒人勿專在對反之兩端堅執其一。……孔子平日言學,常兼舉兩端,如言仁常兼言禮,或兼言知。又如質與文,學與思,此皆兼舉兩端,即《中庸》所謂執其兩端。執其兩端,則自見有一中道。中道在全體中見。

再其次,還是回到是孔子對異議的態度,「我則異於是」,「無可無不可」,以至「無適也」、「無莫也」,實是他一以貫之的信念。而這,又呼應春秋時代知識人的態度。這方面,需另文再討論。