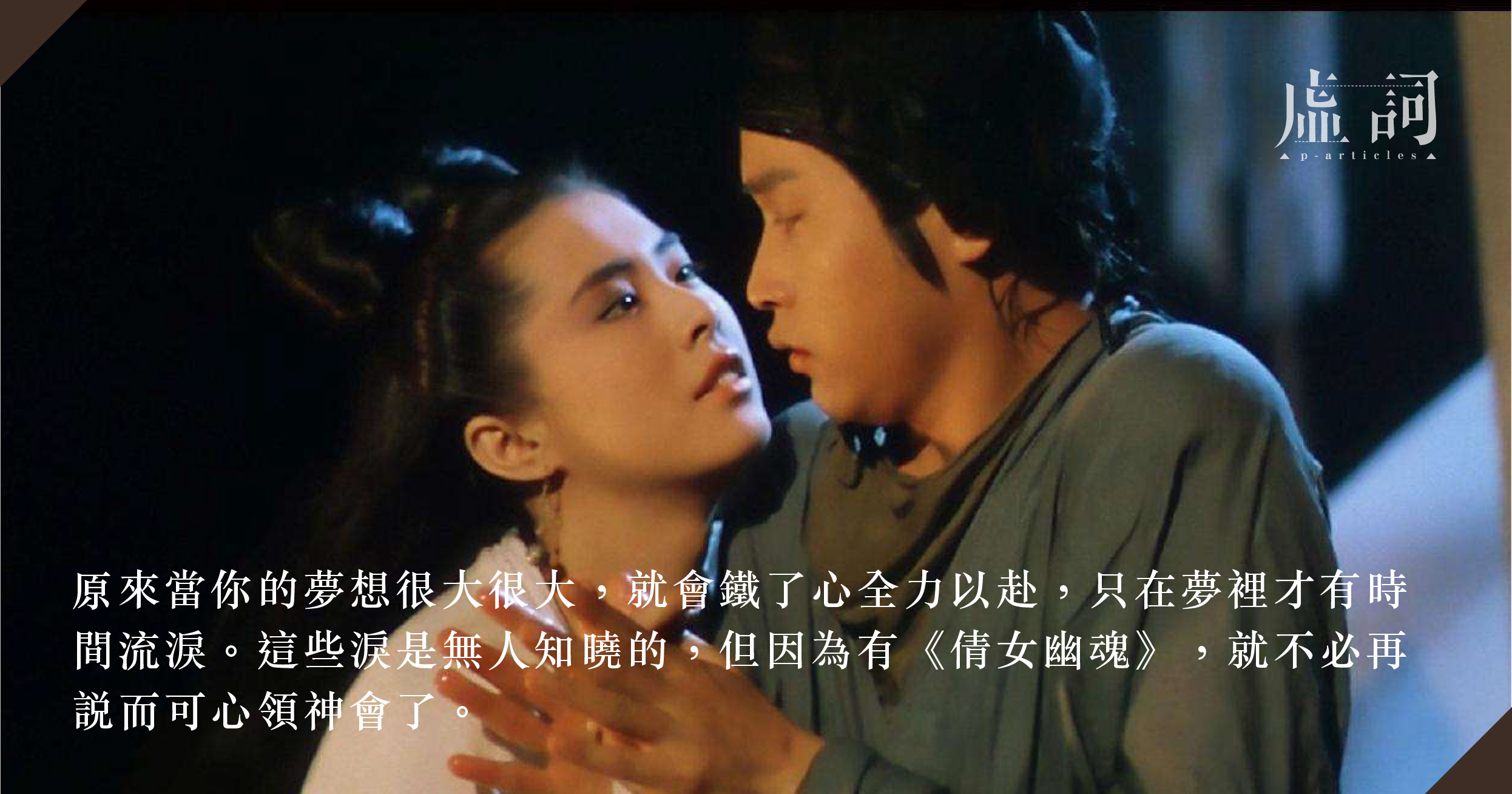

在「小說改編電影」課上,我死都要教徐克版的《倩女幽魂》。1987 年的電影,比同學都要老。而且很多人都已看過,興趣自然不是很大;今年又兼遇上舊生被控暴動,不少同學去了法庭聲援,課室學生又少了點。但我還是,覺得非要講《倩女幽魂》不可。 (閱讀更多)

【教育侏羅紀・罷課】等,一個人罷課

乘著九月大、中學生陸續開學,罷課的新聞幾乎佔據半個月來的關注,尤其是中學生穿著整齊校服參與罷課、集會、組人鏈的影像,頻繁地在社交媒體上出現。說到中學罷課,筆者倒是曾有過一次特別的「罷課」經驗。準確一點的說,是一次「失敗」的罷課經驗。 (閱讀更多)

【教育侏羅紀】開歷史倒車、礙未來發展——為何我反對刪減中文科口試考卷

教育侏羅紀 | by 周子恩 | 2019-09-10

懂得與人互動溝通、多元協作及處理複雜人際關係明顯是 21 世紀年輕人必須掌握的「應用技能」/軟技能(soft skills),而適當的口語溝通訓練,絕對是當中的關鍵要務。 (閱讀更多)

【教育侏羅紀・罷課】持菲林相機的罷課中六生:香港的未來,比DSE成績更重要

九月二日,中學生各自在不同的校園裡響應罷課,有的在校內默站,有的在校外手牽手組成人鏈,今年的開學日肯定最難忘。就讀中六的 Teddy(化名)回校參與罷課後,來到中大的百萬大道繼續參與集會,手持菲林相機記錄現場。問到他會否擔心未來的公開試成績,他說:「既然我的未來有那麼多不公平的事,為何我還要為一個這樣的未來,爭取自己那麼小的東西。」 (閱讀更多)

【教育侏羅紀・罷課】學生與學校,看得見的距離

教育侏羅紀 | by 豆昊 | 2021-12-09

今個暑假,全港市民不論黃藍都置身於反修例運動的漩渦裡。街頭的戰線以年輕面孔為主,不乏中學生。當整個香港都回不去了;「開學」卻像真理一樣在前頭。學校體制規律高壓,與拼死渴求自由的學生的身心狀態,明顯斷裂。我們該如何迎接這個斷裂呢? (閱讀更多)