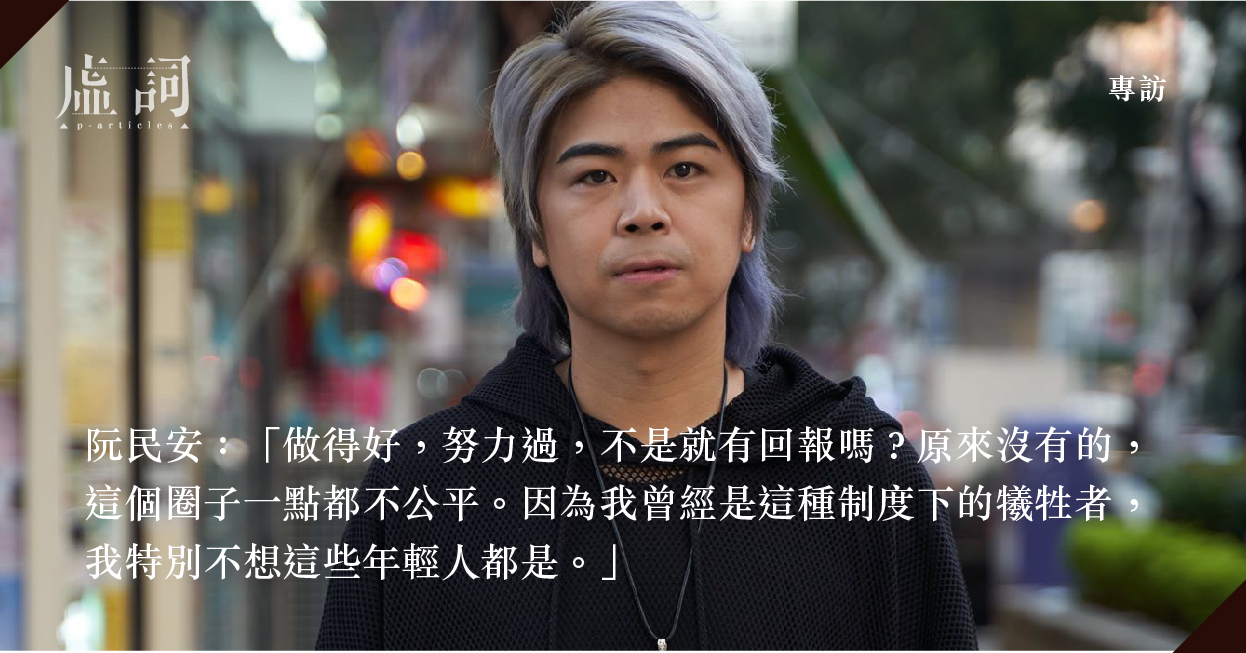

像阮民安(Tommy)這樣出色的男人,無論在任何地方,都好像漆黑中的螢火蟲一樣鮮明、出眾。當然,是說他的髮型。網民戲稱,Tommy的招牌MK髮型,十幾年來深入民心,就算戴口罩出街,都可以一眼被認到,「灰都不用篤」。認不出他,不要說自己是香港人。 (閱讀更多)

Burn like a sugar woman! 《夾軟糖》女人節藝術展覽

今年香港女人節(Women’s Festival HK)再次舉辦一系列由女性出發的活動與節目,《夾軟糖》藝術展覽就是其中之一。問到軟糖與女性之間的關係,策展人黃嘉瀛說:「大家都認為軟糖是沒有殺傷力的小食,當血糖低的時候,糖果卻可以救人。」「歷史對於女性的書寫都是陰柔和弱勢的。表面『軟』,底層卻蘊藏力量,其實是一種充權。」她認為,雖然「夾軟糖」不是一個常見的性別比喻,然而在人們對性別的認識上,存在一定的空間。 (閱讀更多)

專訪陳浩基:人其實喜歡被騙

陳浩基很忙,剛做完講座,簽完書,又要接受訪問,一個接一個,連飯局都推卻了,說想要早點回家休息。不過,那一場集合五位本地推理、科幻作家的圓桌會議,是他再忙也要做的講座,「希望介紹些後生的類型小說作家給大家認識。」一個書展四場講座,雖然忙,但臉上依然掛住笑容,今年書展以科幻及推理小說為主題,談到推理小說,畢竟他是主角。 (閱讀更多)

流離的家,曲折對話:「自宅字築:文學 x 視藝展覽」

專訪 | by 李日朗 | 2019-08-23

時值盛夏,香港人經歴了一場又一場大大小小的對話(或對話失敗)。對話一詞精妙於「對」字,成雙成對,理應是兩人一來一往,有機交流,多元發聲,才算對話,切忌錄音機式的單向灌輸。而同樣時值盛夏的八月,香港文學館舉辦「自宅字築:文學 x 視藝展覽」,邀請了九對香港文學人和藝術家,以「宀」為引,進行了九場有關「家」的「對話性創作」。是次有幸找「㝯」字組合的李智良及羅玉梅,與在「寐」字之下與吳煦斌作品對話的何幸兒,各談創作意念及合作。 (閱讀更多)