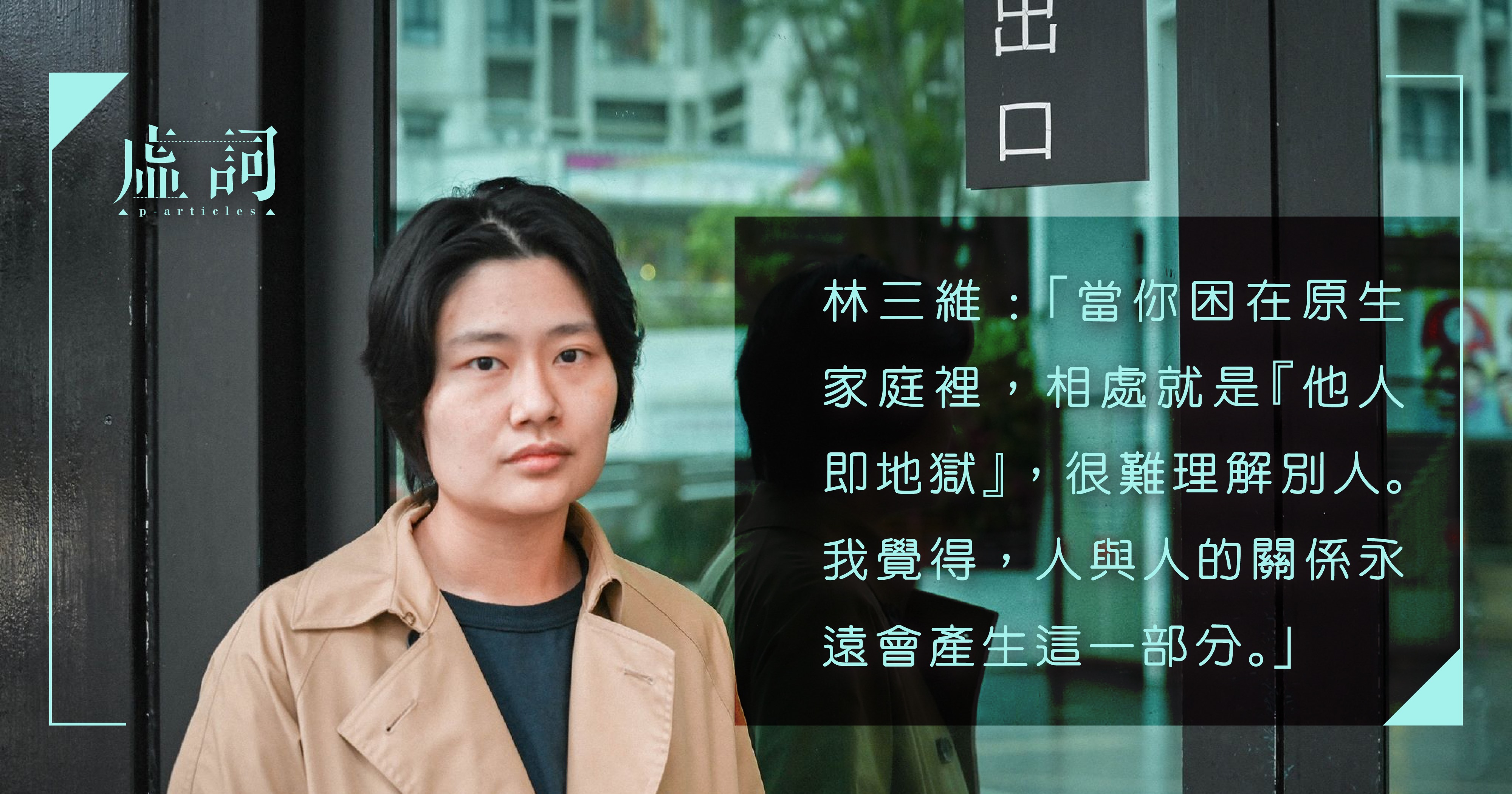

《月相》的故事圍繞著一個從事藝術工作的中產家庭,表面風光和諧,實則暗湧處處,藏著悉數秘密不忍說穿;然而,月亮始終牽引著潮汐,暗暗形塑了隱蔽的性格和生活。讀畢《月相》,漸次看見埋藏已久的爆彈,或不禁輕嘆,但林三維說,暗湧其實是家庭關係的宿命:「當你困在原生家庭裡,相處就是『他人即地獄』,很難理解別人。我覺得,人與人的關係永遠會產生這一部分。」 (閱讀更多)

專訪《金都》導演黃綺琳:婚姻與中港身份討論 「互相知道對方優缺,而不去改變對方」

假結婚這個行為,或作為罪行本身,對婚姻而言是相當大的諷刺。明明不喜歡對方,又要和他結婚,算是假嗎?和為了錢而假結婚,兩者相比,哪種更加虛假? (閱讀更多)

【無形・有人喜歡黃】談《人皮刺繡》與《黑日》 韓麗珠:傷害使人困惑,但未來仍是一場「空」

香港作家韓麗珠的兩本新書剛好在這動盪之時出版,一本是小說集《人皮刺繡》,另一本是反修例運動以來的散文結集《黑日》;前者是尺寸如手掌般的小書,後者有不易攜帶的重量。兩本書的關聯是,它們都帶有傷害的痕跡——小說是她的個人困惑,散文集則是遭遇社會運動時的情感出口。面對不同層面的傷害和痛苦,她的方法是,寫作。 (閱讀更多)

《叔‧叔》楊曜愷 X《男男正傳》江紹祺:那些秘密,年長男同志的愛慾和抉擇

台灣去年通過同性婚姻法案,香港同志或只能羨慕。不過,近來香港也有一件令人羨慕的事,就是以一對香港年長男同志的暮年戀為主角,近月屢入圍金馬獎、金像獎提名,兼獲香港電影評論學會大獎「最佳電影」的《叔‧叔》。 (閱讀更多)

馬琼珠新展《詩,每天,死亡》:詩不必字,為了放慢時間

「理大圍困第二日的時候,彌敦道很多人,讓我很震撼。那不僅是多人,而是集體。我發現,界定城市空間的不是水泥,是人。但將這層推到極致,又回到無人的想像,但加了一層聲音,一種雜訊。感覺有種殘餘在腦內的廢墟,被扭曲的廢墟。」 (閱讀更多)