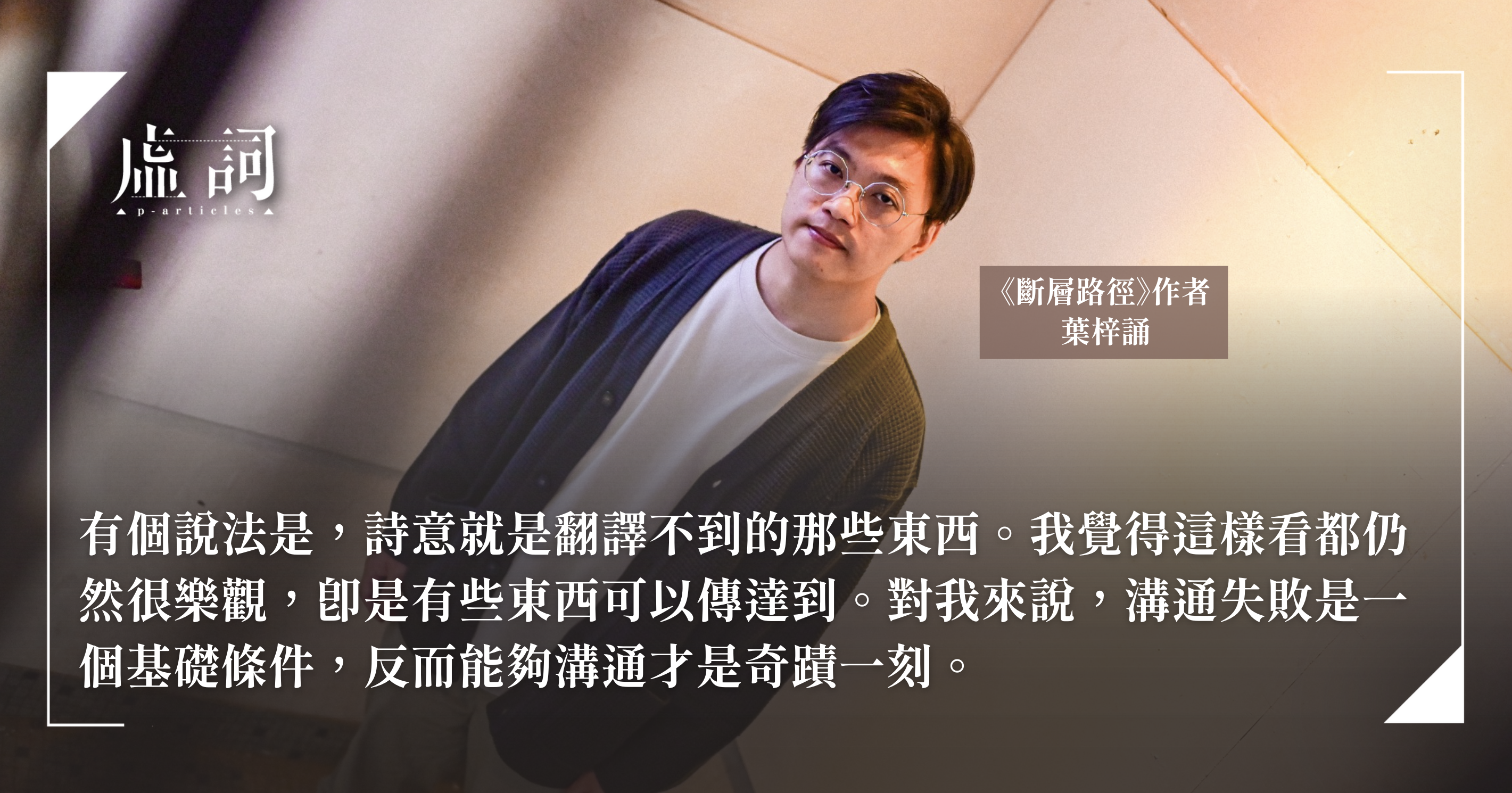

年輕作家葉梓誦曾共同創辦本地文藝評論雜誌《SAMPLE樣本》,近來出版了首本個人文集《斷層路徑》。他在書裡寫書信,寫哀悼,寫人際和寵物的離別,夾雜不同的哲學和文化理論,又回過頭寫陳奕迅的〈不來也不去〉;旁徵博引,據說曾讓編輯和校對看到頭昏腦脹。但葉梓誦說,他要講的東西一直都很簡單:「就是一種溝通的慾望,想跨越的慾望,想在叢叢雜訊中找到可以連結對方的可能。」 (閱讀更多)

在窄路之中編書 做一顆會發光的微塵——訪中華書局編輯葉秋弦

專訪 | by 王瀚樑 | 2023-11-30

今年獲得香港出版雙年獎「新晉編輯獎」的中華書局編輯葉秋弦,在成為編輯之前,本身亦是文學作家,曾經著有《綠皮火車》一書。她形容自己平日工作是做書,閒餘的時候便寫字,寫不出來的話便閱讀,尤愛黃碧雲、潘國靈、西西、蘇偉貞、童偉格等的作品。由成為作家,到入行做編輯以至獲獎,一切的起點,是源自她對文學的熱愛。在這個文字、書本愈被輕視的時代裡,她堅持腳踏實地編一本書,因為這是她能夠做到「最卑微的一件事」。 (閱讀更多)

戀水癖與我們的距離——訪《(非)正常欲望》導演岸善幸

岸善幸也提到,片中不同角色與水的關聯性都有所不同,在對白以外,也設計了很多細節呈現「水」之於不同角色的感覺,諸如拍攝否定戀水癖的檢察官喝水的鏡頭、小孩子天真無邪在夏日嬉水的影片等,甚至連戀水癖的群體之中,也各自喜歡著水的不同樣態,可能有人喜歡濕漉的衣物,有人喜歡水柱噴湧的狀態,以此擴闊我們的想象。這也是他拍攝電影以來抱持的信條,「電影不只是娛樂,而是用來理解世界的工具。伊丹十三說過,我們看的東西越多,知道的東西也越多。我也希望透過拍攝邊緣者的故事,讓觀眾知道這些人都真切存在,明白到觀看世界的方式不只得一種。」 (閱讀更多)

死不是生的對立,而是它的一部分——訪《年少日記》導演卓亦謙

「死不是生的對立,而是它的一部分。」在《挪威的森林》裡,主角渡邊徹的大學好友、直子的男友木月自殺身亡,死亡陰影籠罩兩位生還者,改變了他們的生命軌跡,而卓亦謙也是一位留下來的人。14年前,他的一位大學朋友離開世界,死亡的重量一下子壓到卓亦謙身上,他一直耿耿於懷,先在2011年交出《至少在夢裏》,12年後他依舊念念不忘,拍下首部劇情片《年少日記》。 (閱讀更多)

《成功補習班》:為陳俊志而寫的後青春霓虹詩——訪導演藍正龍

由臺北電影節的閉幕片,轉戰到香港亞洲電影節「影迷別注」單元的《成功補習班》,是為金鐘視帝藍正龍演而優則導,轉型導演的第二部長片作品。故事源自藍正龍14歲時遇上補習班老師,亦是後來成為著名男同性戀紀錄片導演的陳俊志,多年來亦師亦友的情誼,以及青蔥歲月的片段,引導他以真實改編的方式,記錄這些已然逝去、無法忘懷的人和事。早前藍正龍出席香港的放映場次與觀眾會面,事前接受訪問,分享關於同志題材、與陳俊志老師的往事,以及執導心得。 (閱讀更多)