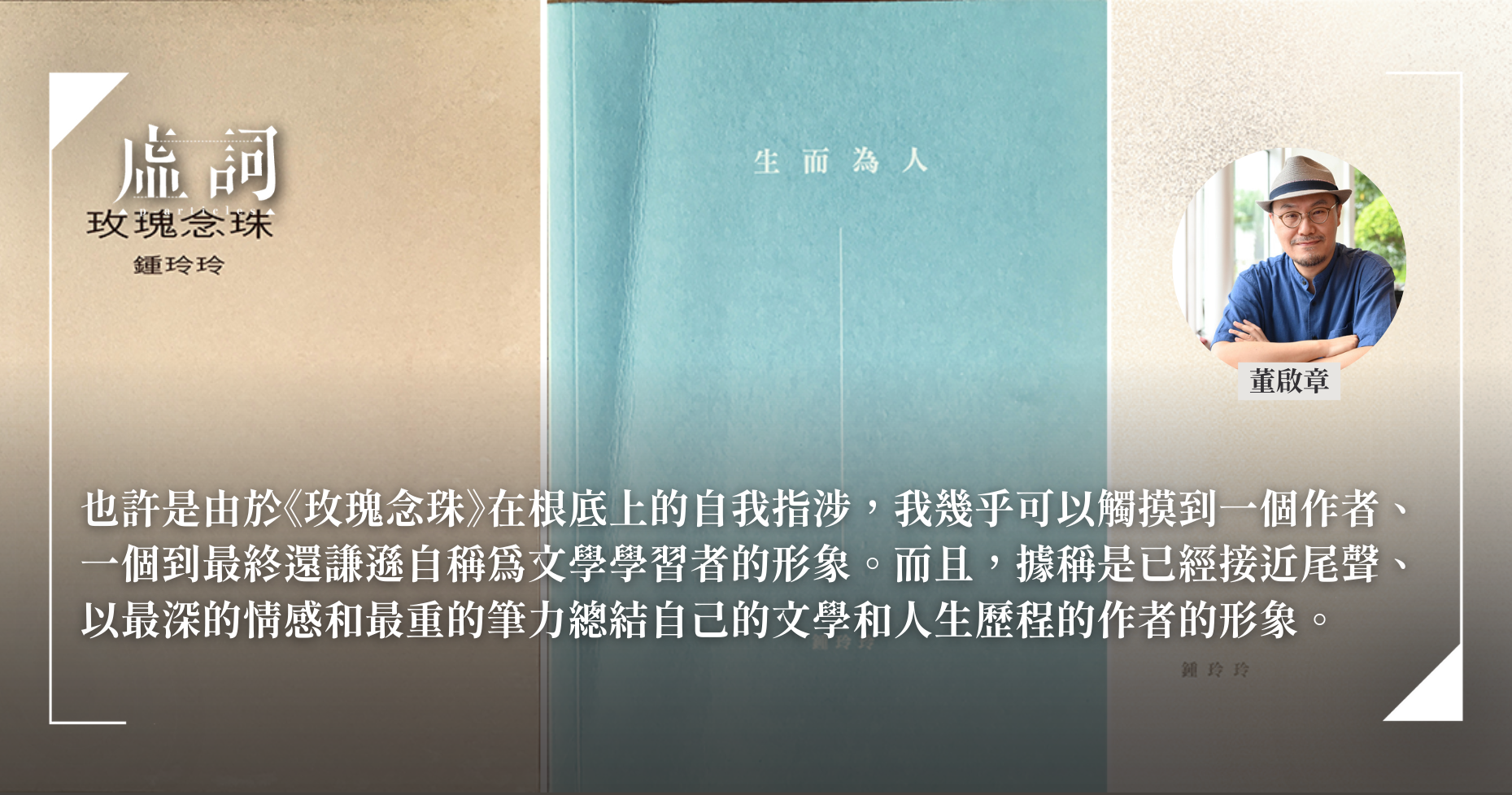

《玫瑰念珠》裡面,敘述者說:「Y,好幾年前,我們談過寫作,當時你說,顏色、顏色的,除了顏色,會是什麼,為了更好地理解你的話,終於發現,我所致力的,不是寫作,而是拯救。」董啟章讀《玫瑰念珠》讀到中途差點放棄,或因沒時間、太難懂、風格太個人化、句子太零碎...但這些都是藉口,他總於終於還是把《玫瑰念珠》讀完了,而且讀了不止一次。玫瑰念珠,這名字的動人魔力,還有那些牽引著繁複的想象軌跡的小題,密密麻麻的線素,稀鬆散漫的交織,造成了既內聚又蔓延的張力,有整齊的秩序和呼應,也有多元的開放和模棱。 (閱讀更多)

【新書】《文學.老屋.好料理》序〈美食美文,在歷史中相輝映 ──從日本料亭到華文文學中心〉

書評 | by 封德屏 | 2024-11-25

封德屏為新經典文化11月新書《文學.老屋.好料理》寫序,談及台灣一九五〇至一九七〇年代的作家,尤其是女作家,大多會在家裡宴客。飯後喝茶聊天,交換創作、養兒育女心得,興致好的甚至來上四圈麻將。封德屏說自己在餐會中聽他們憶往思昔,臧否人事,談文論藝,成為他日後編輯台上寶貴的素材。二〇一一年,台北市文化局委託封德屏帶領《文訊》專業團隊,負責經營紀州庵文學森林。承接歷史任務的她想借助實體空間進行文學展演與推廣的跨界實踐。但苦於沒有經驗,定位與特色頗費思量。早年前輩作家的美食豐盈了她的心與胃。她忽然靈光閃現,想到作家美食:可以透過美食講不同作家的美好故事,喚醒美食靈魂的第四覺「思覺」,有美食之「思」入菜的「作家私房菜」於焉誕生。作家私房菜每逢有新作發表,一如作家的新書發表會,總是聚焦吸睛。藝文界、美食界、作家親友、媒體朋友…齊聚一堂。作者登台顧盼生姿,作品呈現原汁原味,嚐美食、聽故事、聊心得,盛況空前!作家私房菜由作家本人執筆,細說從頭,如數家珍,美食、美文交會,相互輝映。 (閱讀更多)

溫柔而硬頸地活著並註視著——《少年來了》書評

書評 | by Sir.春風燒 | 2024-11-14

春風燒傳來《少年來了》的書評,他認為這是韓江的一部很重要的小說。《少年來了》以韓國五一八光州民主化運動為核心,寫在光州事件裡決定留下來的少年。韓國近20年井噴式湧現以轉型正義為題材的優秀敘事作品,彷彿提醒每個韓國公民,已經長出的現代文明的嫩芽,是靠無數手無寸鐵的平凡人篳路藍縷栽種出來的。過去韓江在專訪中提及,寫作這部小說時,每寫一章都很煎熬,有過動念不想再寫下去,停筆數日緩緩,才能又提筆。「少年來了」四個字充滿張力在立場各異的個體身上顯出不同的顏色,而韓江也正是用這樣的反差去體現真實和殘酷。他指出,韓江不是試圖解構某種抽象的機制或權力關係,而是將愛恨融入具體的人際關係和生命歷程中,細膩地刻畫出個體在時代洪流中的隨之起伏與無力感,緩緩滲入讀者的皮膚內。但願我們都有如韓江的眼睛,溫柔而不失硬頸地活著,並冷眼註視著這個世界。 (閱讀更多)

村莊與全球:評沈艾娣《傳教士的詛咒:一個華北村莊的全球史(1640-2000)》

書評 | by 梁右典 | 2024-11-05

全球史與地方史的關係在近年愈來愈受到矚目,沈艾娣教授(Henrietta Harrison)是其中最具代表性的學者之一。她是現今牛津大學中國史教授,主要研究是清代以來的社會文化、華北鄉村與宗教。梁右典傳來沈艾娣《傳教士的詛咒:一個華北村莊的全球史(1640-2000)》的書評,書中特別指出在於其從「鄉村」的角度,指出一種以往被忽略的關聯性,以中國山西的鄉村洞兒溝,竟與遙遠的羅馬教廷有密切互動,成為史料記載與歷史記憶的事件,這就將歷史的面貌推進至鄉村內與全球化的可能關聯,由此爬梳它們千絲萬縷的線索,並透過微觀史學與宏觀視野的交相運用。作者是從村莊的角度出發,吸收學界過去從殖民史的研究角度與所得成果,所以作者看到的歷史面貌非常不同,呈現出「融化在參與的人群裏」的想法。 (閱讀更多)

假仙女的真情指數

據說張愛玲很愛算命,出門也算,出書也算。她在小說裡寫過精彩的算命情節,《假仙女 Faux-cul》開篇也出現了類似情節。楊佳嫻指,到今世中我們依然可以見到作品在與命的對抗與拉扯,遠古的命說概念如何回應現代情境?顏訥說,這就看算命者「故事新編」的能力了。《假仙女 Faux-cul》既是「假」「仙女」,也是「假仙」「女」,台語「假仙」有假裝、裝蒜之意,比形容詞「假」更富於動態。然而,顏訥的「假仙」不針對別人,而總瞄準了自己,自我懷疑又否定這懷疑,過得辛苦還把辛苦當成笑話跟我們分享。 (閱讀更多)

身為不屬任何一國的Patriot——《我想理解:漢娜·阿倫特訪談與書信》書評

書評 | by Sir.春風燒 | 2024-11-04

身為二十世紀最具影響力的思想家之一,阿倫特思想涵蓋政治學、哲學、歷史和社會學,尤其對極權主義、革命、自由、公共領域和人類境況有著深刻的認知見解。南京大學出版社最近出版了新書《我想理解:漢娜·阿倫特訪談與書信》,阿倫特的開放包容、敢於發表冒犯同民族人的意見的勇氣,在在可見,令人折服。春風燒在書評中點出阿倫特對當代社會權力結構與個人自由之間的關係的審視。他認為,阿倫特積極介入不同議題,但她並非屬於任何一國的Patriot,而是現代文明照臨下人類公民社會的Patriot。 (閱讀更多)