像旋律永恆——細讀潘國靈《身體變奏曲》

2024巴黎奧運會開幕禮,Celine Dion在鐵塔五環下,冒著風雨壓軸獻唱。情感澎湃,歌聲嘹亮,以站立的姿態宣告:I am Celine Dion. 我將浴火重生。感動全球。2024年7月,潘國靈出版了他第八本小說,將自身病患經驗轉化,創作了11個獨立短篇,結集成《身體變奏曲》。身體是他私密情感的封印場,亦是城市記憶與時代印記,他將身體變成變奏樂章,由失聲開始,及至精神跟身體各處陷落,從個體的失語、失神到失陷對照社會病變情狀。《身體變奏曲》採用「奏鳴曲式」(Sonata Form)的結構,將身體經驗提煉至藝術層次,側面記錄城市的變幻。作為在城市邊緣寄生的寫作族群,潘國靈顯然沒有得到鎂光燈照耀,在身體承受磨難時,仍致力創造他的小說美學世界。他冷靜地審視自己的身體,在羊皮紙上孤獨演奏,帶來的悸動不下於Celine Dion的生命演唱。

母題不變 風格創新 變奏結構即小說內容

美感與哲思並重,是潘國靈小說最迷人的地方。在二十多年的寫作生涯中,單以短篇小說計已累積將近百篇作品,以其創造力開創出自成一派的小說系統,成為香港極具代表性的小說家。潘國靈創作時總是將小說當成實驗,試圖拓展小說的邊界,發掘敘述的可能。由《傷城記》、《病忘書》、《失落園》開始,他小說的中心母題離不開身體、疾病、愛情、消失、城市、寫作、宗教;《身體變奏曲》參照「變奏曲式」的結構,將小說分為三組樂章,虛構出三組不同人物。三組樂章連結起來朝向共同母題發展,而人物是變動的,在各個獨立的短篇裡皆有變化。這種創新的敘事風格,令人驚嘆於潘國靈的藝術視野,及對小說結構極致的追求。

《身體變奏曲》仿照米蘭昆德拉《笑忘書》的複調結構,透過主題結合,推進故事。然而該書最獨特的地方在於「音樂結構即內容」,結構是故事本身,變奏是小說生命,帶出隱喻意義。擅長創作短篇小說的潘國靈,充份利用了短篇小說自由多變的特質,將主題相同的作品統合在同一樂章中,樂章內各個短篇互相闡明、相互解釋,令人物和情節變得圓足;同時,人物在各個短篇之中會重現、發展、變化,一如奏鳴曲在變奏。小說母題在各個樂章中迴環往復地出現,更替糾纏的旋律使得他複雜深沉的思考自由流溢在各個短篇之中,或以擺盪的方式,或以曖昧的筆調,使批判與生命哲思於焉降生,營造出音魂交纏的多聲道體驗。

由此,身體書裡各個短篇雖是獨立存在,但小說的內容與音樂結構是密不可分的整體,結構就是整本小說的「音樂魂」。讀者依著作家設置好的樂章順序來讀,方能感悟到當中的變體處理;若然跳讀,就會把整個奏鳴曲式結構架空,也難領略潘國靈小說世界的構想及其深刻細緻的美學考量。

迴環往復 多重變奏 個體與社會的糾纏拓印

一個小說家,總是把自己要說的話藏在作品裡,細讀文本就是親近作家最直接的方法,也是唯一途徑。可以肯定,《身體變奏曲》是一本構思龐大且思考慎密的作品。三個樂章,每一組樂章圍繞一組人物展開:第一組樂章以第一人稱「我」開始,敘事者是失聲模特兒,亦為業餘歌手,性別模糊。第二組樂章敘事者是嗓音沙啞的作家,亦是在大學任教的講師。第三樂章的敘事者「我」,由虛構角色回歸到小說作者真身,將自身生命經驗轉化為故事,模糊了小說虛構與真實的邊界。

讀著《身體變奏曲》,看著人物依循變奏轉化,如同看著音樂大師的輪指在空中滑動,就能創造絕美樂章,和弦跟和弦之間構成細微隱晦的關聯。經過反覆閱讀,嘗試在字裡行間找出身體書的母題及其變奏軌跡,看看潘國靈如何透過彈撥身體各個部份,刻劃個人與時代的傷痕。

第一樂章: 聲音的喪失

第一樂章是「起」的部份,也是奏鳴曲式的呈示部(exposition),揭示母題「聲音的喪失」。在〈完全赤裸之難〉中,裸體模特兒「我」帶著批判眼光,指出「赤裸跟打開是不同的」(頁11)。赤裸是身體的展示狀態,打開涉及意識選擇,透過「赤裸」和「打開」這兩個概念,揭示自由與意志乃小說將要挖掘的主題,為身體書寫定下冷靜沉思的調性。之後「我」置身耳鼻喉專科診所,因失聲一段時間需接受診治,攝影師轉換了身份變成專科醫生,手上拿著的不再是攝像鏡頭,而是探入喉嚨的內窺鏡。「內窺」一詞,在小說裡有點明題旨的作用,在往後發展裡,「我」因久病成醫掌握了不少身體知識,能詳細剖析生理結構及肌肉發聲的方法,然而講述病理不單純為提供準確可信的醫學知識,亦是為城市失語和病變寫下註腳。

一曲完結,變調展開,來到〈獨立的骨頭〉,場景變換成言語治療師的診所。這短篇進一步呈現身體跟音樂的關聯,如身體是全音箱,喉嚨、肌肉、舌骨就是全音箱的組件,而人所以能說話發聲也全靠身體骨骼中唯一獨立的骨頭——舌骨。「獨立」二字,連繫到個人狀態和社會政治的隱喻,跟上一首樂曲探討意識、選擇、自由意志遙相呼應。來到這裡,樂曲進入新的調子,「原來」與「異化」漸漸成為次旋律。作為模特兒的「我」,隨著故事變奏轉化為業餘歌手,聲音變沙,「感到一把異化的聲音寄存於體內」(頁34)。聲音的喪失源自一場突如其來的感冒,再由此打開「我」情感的世界,讓身體的傷與情感的傷找到對應。情人的離開連結著命運「剪斷我的聲喉」(頁27)、「扼住我的咽喉要讓它變粗變厚」(頁34)。然而給扼住咽喉的豈止歌者一人?個體的失聲與社會情狀互為表裡,城市跟「我」的命運亦緊緊纏繫。

在喪失之時,人總會發現一切都不是必然,但性格多慮的「我」難免在存疑與接受之間擺盪。「我的聲音可以恢復嗎?」、「我知道『一定』原來不是一定的」(頁26)、「原來的聲音可以歸來嗎?何必要執著『原來』?不是所有的原來可以復返的」(頁33)。疑惑、否定、糾結、矛盾,種種複合情緒讓上一樂曲的次旋律得到延伸:「原來習以為常的東西可以一下子喪失」(頁19)。讀者單單閱讀頭兩篇短篇,已能初步感覺到小說迴環往復的旋律,「聲音喪失」這個母題的重現,在小說中一再形成複沓效果。

第一樂章的小尾聲,透過〈一條自綁的麻繩〉來完滿。這篇小說圍繞「綑綁」這主題發展,「綑綁」在這裡有多重歧義,既指涉「我」在逝去的情感中作繭自綁,亦暗暗扣連社會運動中集體被綑綁的狀態。故事透過一條染血的麻繩打開回憶,情感的傷痕跟〈獨立的骨頭〉中愛侶別去對應,「我」參加綑綁治療工作坊卻無法得到「自療」果效,更差點有性命之虞,全靠友人及時將剪刀用力一揮,方能把繫緊喉嚨的結剪去。而同場參加工作坊的人,在「我」醒來後已不復見,彷彿只是「我」精神錯亂時的幻影,又為下一樂章「我」精神惚恍而出現的幻覺夢念埋下伏線。

第二樂章:「你」/「她」 的消失

第二樂章是發展部(development),此部份是樂曲的精髓,作者就主題創作一系列形式獨特的短篇,進行不同形式的變奏。這樂章的首篇〈役年・疫年——窗外.窗內〉點明:當小說的時空由抗役年滑向抗疫年,樂章的「兩段旋律分明迥異」(頁61)。第二樂章是由疫情初爆發時說起,但敘述並非直線式,過程夾雜「我」的記憶回溯,由颱風山竹至「風暴年」一直寫到染疫經歷。這部份,承接失聲的母題,「我」由聲音變沙的歌手變奏成為聲音沙啞的大學講師/作家。作者巧妙地在第一樂章中埋下伏筆,「聲音出現問題而求診於他們的,不少涉及『大量用聲』的職業,常見有老師」(頁26),又以對位的方式重疊兩組人物的命運,無論是失聲的歌手還是聲音沙啞的講師,都是「被命運之手緊扼咽喉無以發聲」(頁68)的人。

標點,是作家的語言,連同字體也是作家的意符。在第二樂章中,潘國靈精心運用粗體標示「你」,那是樂章中一個重要但隱身在回憶裡的人物——消失的情人。起初在〈役年‧疫年——窗外.窗內〉中第三人稱「她」是指幽明(一個旁聽生),在後來敘述中因為跟幽明相熟而以「你」來稱呼,故意跟「你」(消失的情人)模糊或重疊,「如我失去了你,斗室成了廣闊無邊的荒原」(頁68),「你也曾經跟我,看過同樣的雨景聽過同樣的雨聲」(頁74),「你」我之間,難離難斷。作者靈巧地把社會若干事件放進身體空間,身體有記憶的特性,在城市面對史無前例的異化過程中,我卻選擇傷上加傷與「你」的幽靈共存,營造了整個城市倒下我也忘不了「你」的淒美氣氛。捆綁的意象,由〈一條自縛的麻繩〉延宕至第二樂章,迴旋的音樂軌跡使情感更見曖昧絲纏。

由這個「你」自然過渡到下一個短篇〈你的指和髮、手和臉……〉,這短篇,身體化成記憶的地圖,由頭髮、指甲、手、舌頭一直伸延到臉、耳鬢和牙齒。那是「我」在回憶中跟「你」喃呢,亦是潘國靈小說一貫的藝術風格,透過囈語耳語營造迂迴纏綿的美感體驗。對「你」的念念不忘是「我」意志的選擇,執迷至必須將「你」的身體髮膚細細地回憶一遍,到底是癡迷還是瘋癲只差一線。由此想起美國小說家福克納《野棕櫚》關於記憶的一段記述:「記憶要是存在於肉體之外,就不再是記憶,因為它不知道自己記住的是甚麼……是的,他想,在悲痛的存在與存在之間,我選擇了悲痛的存在。」小說中「我」跟《野棕櫚》的醫生一樣,選擇用身體記憶留住逝去的愛,選擇擁抱悲痛的存在。對記憶的執迷,讀來痛心自虐,記憶何尚不是一條作繭自縛扣住喉嚨的死結。

「若非他本有一顆肉心,情感和社會撕裂在他身上就不至割出一條血痕」(頁100),社會的傷和情感的傷加疊,形成〈枯骨之谷〉的背景。特別的是,作者在〈枯骨之谷〉中運用了第三人稱書寫,敘事人稱的轉換,透露了這個短篇是精神分裂的「我」在候診時的分裂狀態。精神病患者跟先知在文學世界裡從來是一體兩面,患病者往往能在幻覺世界看到現世的倒錯反常。潘國靈貫徹他一向的文字風格,引用大量《聖經》有關身體的經文作互文,亦透過〈以西結書〉中全然美麗昌榮的貿易港——泰爾(Tyre)的滅亡,隱喻城的覆滅、遺民散離的現象。小說裡大量超現實的幻象跟現世無縫接合,扣連自然,放在香港處境下解讀,更見觸目驚心。

分裂的人緊隨著變奏變成創傷後遺的患者,呼應〈役年・疫年〉中海報的字句埋下伏筆——「相同畫面夢中重複浮現 患『創傷後遺症』重要線索」(頁76)。〈SEE-SAW〉是一篇極其迷人的短篇,「現在」與「過去」兩重聲部像搖搖板兩頭上下擺動,擺盪就是「我」的思考路徑。透過「SEE」和「SAW」的交替對話,點出記憶的復現與散落具有輕盈和重量的雙重特性,記憶不是過去的構成意識,而是在當下打開情感的殘餘物而人甘願被其干擾。「SEE」與「SAW」成了角色,在搖搖板高低兩頭對話,話題聚合又分散,對應又排斥,間隙中流溢的都是詩句。經過一輪自語,到底是「我」選擇固守記憶,還是人潛藏的意識裡會自動記住傷痕?一句「像我昨日在睡夢中又夢回了她」(頁118),敘事人稱由〈役年・疫年〉的「你」變成了「她」,帶出了距離的變化。最終「她」的影子又成了無窮迴圈,主旋律復歸到「與種種幽靈之物共存」上。

來到第二樂章的尾聲,主題發展至今已充份發揮了短篇小說形式多樣,聯類不窮的特點。最後第二樂章以〈一隻陌生的塑膠手錶〉即「我」一次染疫經歷作總結。手錶的出現,從〈役年.疫年〉「某年某日你在我手腕上用牙齒刻上的一隻錶兒」(頁88),變體成為一個素不相識的陌生人送上「居家抗疫」的手帶。這個短篇探問了一個現象學概念——身體是時間的沙漏,時間意識與身體狀態、社會事態的關連。如一隻沒有計時功能的手帶丈量了染疫的時間,世界大事發生亦為丈量時間的單位,連同政府在不同階段推出的防疫措施都是量度社會失陷的時間向度,身體成了「我」與時間、空間建立連繫的中介。身體書的調子儘管灰暗,但一如第一樂章所言,將疾病的折磨化為人生經驗,並非一無是處;經歷了十天隔離後,「我」對生活有了新的感知——「街頭巷語,即或稗類,質感到底不同於連日來透過電視電台及網上視頻聽到的時事評論」(頁130),輕輕一句,呈現出生活的發現和觸感,亦 透出朦朧的曙光。

第三樂章:烏鴉的散失與歸來

第三樂章是再現部(recapitulation),這裡標示著主題的回歸。本來小說每個角色都是作者虛構的人物,來到第三樂章,因著作者生命中一場無可預料的巨變,命運把他帶到聚光燈下,作者自己成了第三樂章的主角,小說由虛構的形式轉換成向紀實靠攏的自敘體小說。作者聲音喪失的原因,連同暗生在身體裡的隱疾終於找到了病源,作者以後設手法及幽默筆調,讓身體裡三個把他折騰良久的主角(胸腺瘤Thymoma、胸腺Thymus、重症肌無力Myasthenia Gravid)粉墨登場,他將大量病理學、生理學等身體知識抽絲剝繭,像劫後餘生成功過三關的人帶著顯微鏡,帶領讀者細看一幅幅生命圖像。

如Celine Dion把自己患上「僵硬人症候群」的經歷拍成紀錄片,將與病魔抗鬥的日常生活記錄下來,則〈暗生〉也是潘國靈認真地看待身體的罕見病,將罹癌到手術到康復的奮鬥拓印紙上。暗生、抗體、餘物、時局、復常,在自我書寫中找到伸展、安放的位置,身體與生命本源重新被正視,令生命找到重建的可能。說到底,心病還須心藥醫,要不是生命經驗過重重一擊,也無法令人釜底抽薪帶來徹底的覺醒。一如第一樂章所言,「解綁人必須是我自己,否則就無所謂自療了」(頁55),當刀鋸刮破身體割開胸骨割走器官,也令「我」割開前塵割去了癮。切斷亦是接回,小說亦因仰仗生命的真實經驗而變得豐富感人。

〈半個赤裸的我〉是作者在手術後當人體模特兒的經歷,也是靠近紀實的短篇,這短篇令《身體變奏曲》更統一凝練,除了在結構上呼應〈完全赤裸之難〉,亦令小說引向更高層次的存在思考。這個短篇,放在作者經歷大病後對身體與意識的重新審視下閱讀,別具意思。他借一次手術後當模特兒的經驗,重新審思「主體」與「客體」的關係,如他作為模特兒和病人時,身體只是一個被凝視的「客體」,作為「主體」的他,只是一個旁觀者,人只能在過程中思考著「客體」所經驗的一切。將此經歷套在身體蒙難的經歷裡,或許人從來都驕傲得以為自己是身體的「主體」,到疾病將人徹底擊倒,方知「主體」的意識和意志對身體這個「客體」是無可控制。受苦的經歷,令「我」領略到人不是自己身體的「主體」,身體蒙難令「我」學會了謙卑,思考到在人的維度以外有更高的「主體」存在,那可以是造物主、是宇宙天地、是更高維度的「存有」。讀到這裡,更覺得〈半個赤裸的我〉極其震撼動人。

〈一個走繩人的傳說〉是身體書最後一個短篇,亦是樂章的尾聲(coda)。這個短篇由實轉虛,敘事者是一個十七歲在烏鴉馬戲團表演的年輕人Marvel,透過他的敘述述說一個失落的走繩藝人Mantra的故事。用傳說的方式言說故事,令身體書末章添上神秘的氣氛。這故事離開香港這地域,鏡頭拉遠,進到另一國度——一個極權共產國家。走繩人Mantra因為創辦的雜誌其中一句給曲解而遭查禁,自我流放。他一邊流徙,一邊以表演為生,從莫斯科走到東歐、德國,由加拿大走到紐約再到加州。在走繩跨越大峽谷時,在半空見到異象,一黑一白的烏鴉落在他肩頭,白色烏鴉一下子飛走,走繩人失掉平衡,幾乎喪命,從此患了畏高症再沒有走繩。

這隻散飛的白烏鴉,吸引我把潘國靈的一篇舊作〈鴉咒〉重新翻閱。他寫到白烏鴉來自一個希臘神話,那是太陽神阿波羅的愛鳥。阿波羅一次因要離家,囑咐妻子科羅尼絲每天早晨把白烏鴉放出去,讓牠把家裡的消息轉述。豈料,白烏鴉某個早晨一時亂性,憑空造謠,竟指科羅尼絲另有情夫。阿波羅雖能預知一切,但卻對愛鳥深信不疑,背起弓箭回家興師問罪。怎料因為衝動和誤會,錯手把妻子殺死,阿波羅悔恨不已,將怒氣遷到白烏鴉身上,奪走牠的語言能力,從此白烏鴉變成黑色,永遠不能說話。

把希臘神話套回走繩人的遭遇看,白鴉象徵「說話」,黑鴉象徵「懲罰」,白烏鴉的突然飛離,就像命運一下子奪去人身體的機能和專精本領,從此餘生只剩咒詛伴隨。因命運開的一場玩笑,走繩人二十年再沒有高空走繩,腳踏實地辦了馬戲團,但意識裡他還是一直向西走,流放半生,最終又回到曾是俄國殖民地的阿拉斯加。在馬戲班即將解散前,走繩人重新走到高空,用走繩的方法過白令海回到他出走的國度。在他走繩時,一黑一白的烏鴉復歸,又再停棲在他肩頭。白烏鴉復歸是代表他重新拾回身體的控制能力嗎?天地蒼茫,走繩人在消失前不忘獻技,在繩索上旋舞,故事就此收結。這結局,多少也是作者對自身生命的寄寓,而他也始終鍾情那個既美麗又危險的懸崖世界。

生命從來沒有畫好的路線,出走,遠離,跨越,歸回,好像總有比人更高的意志我們稱之為命運的東西在背後主宰著,身體能否復原,流離能否歸返,從來都是一個懸置的問題。忽然想起卡夫卡的〈流放地〉,一個關於奇怪行刑機器的故事。卡夫卡寫到人窮盡一生都想要知道命運在我們背上刻寫了甚麼,經過長期的痛苦,給捆住手腳,當釘耙的針刺深深刺進皮膚裡時,人更加掙扎想要了解背上給刻寫的字;但人總是等到一切都來不及改變,方會知道命運是怎麼一回事,而最後的答案也要到生命終章時命運才會完整地揭示,只可惜到了那個完結的當下,答案也不再重要。

迷離撲朔的生命,不只走繩人的結局,還有一次身體變奏。作者以〈一個走繩人的傳說〉總結全書,如在告訴讀者,「我」經歷聲音的喪失、變病和蒙難也不過是一個傳說,不必仔細辨認孰虛孰實,隨著「我」的離場令小說更添魔幻色彩。

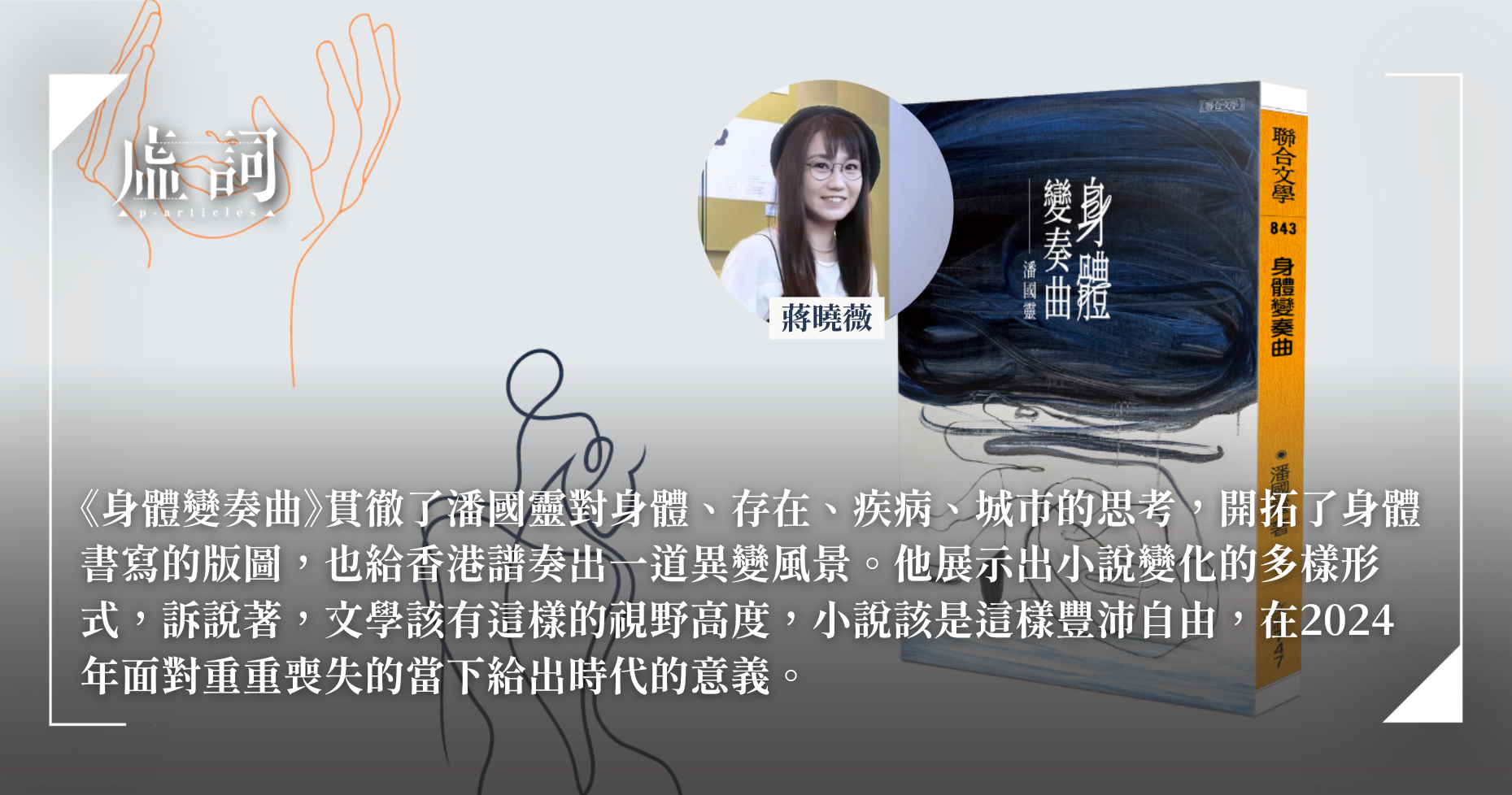

米蘭昆德拉在《小說的藝術》提到「輕」的概念時曾言:「所有小說家,或許,都是用各種變奏寫同一個主題。」《身體變奏曲》貫徹了潘國靈對身體、存在、疾病、城市的思考,開拓了身體書寫的版圖,也給香港譜奏出一道異變風景。他展示出小說變化的多樣形式,訴說著,文學該有這樣的視野高度,小說該是這樣豐沛自由,在2024年面對重重喪失的當下給出時代的意義。

像旋律永恆,謹將閱讀身體書的感受變奏成對作家的敬禮和祝福。