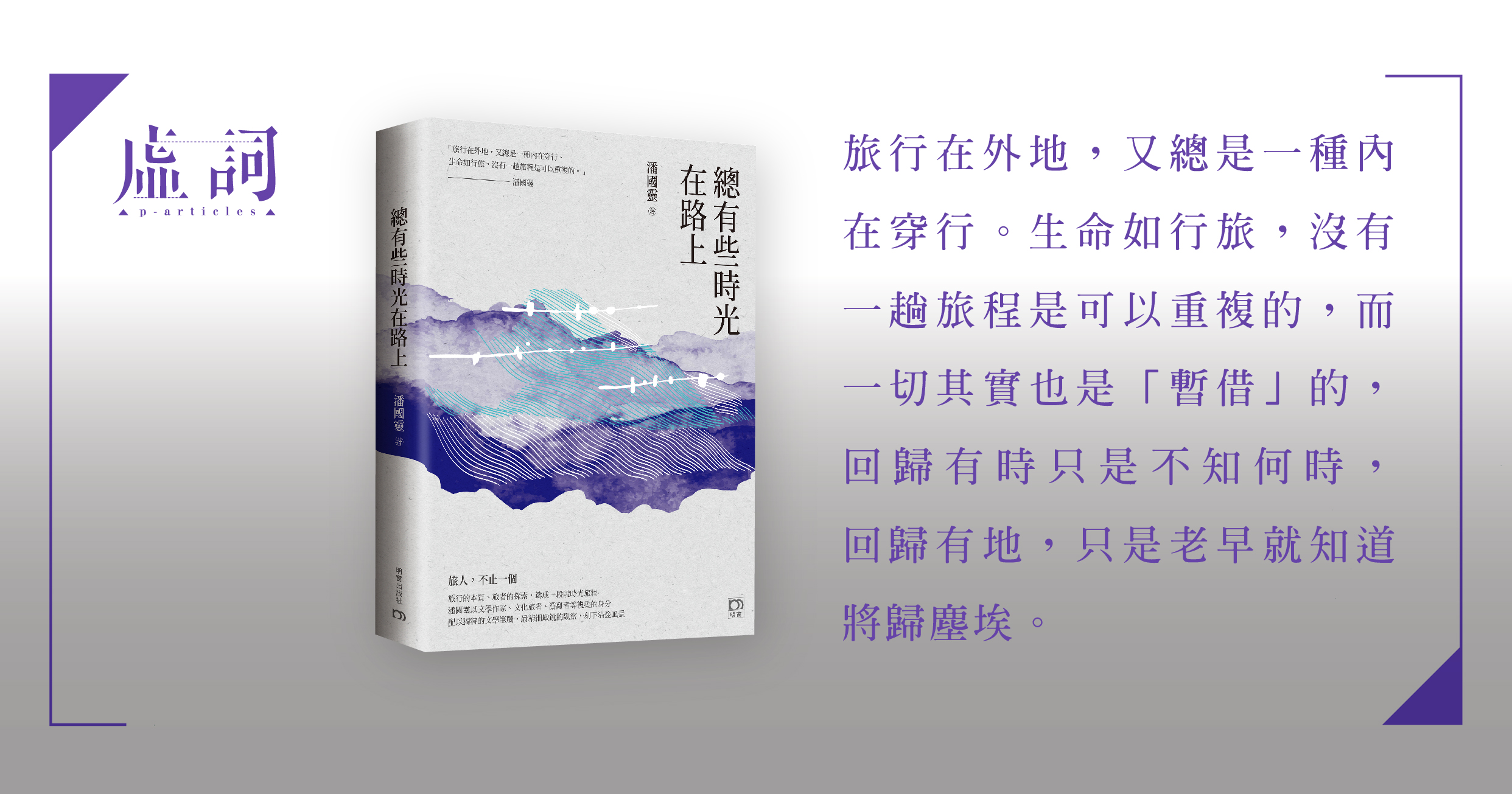

【潘國靈新書】《總有些時光在路上》自序:旅人,不止一個

272935955_1141967066562738_1300442376420075907_n.jpg

旅行,如果要給一個簡單說法,首先必然牽涉身體的流動(虛擬實境旅行在此不論),空間的轉移,跨越一條物質性的地理邊界(如城與城之間、國與國之間;「在地旅行」也暫且不論),離開自己所屬或無所屬的棲身地,去到一個相對陌生的地方,而因為所有旅行都預設了歸期或有折返之日,那離開無論多長,必然是暫時性的。暫時性也即一種中間狀態——在定着與遊移,在寓居與他方,在生活常規與異地脫軌,在離與留之間的過渡。如果歸期無日或歸地不存,那就成了放逐,而非旅行。

現代的城市人,一生中大抵少不了這種暫時過渡的出行時刻,但引發出行的因緣、旅人的形態及心態、旅行所生的意義,卻可以有着千差萬別,即便兩個人結伴同遊一個地方,走過相同的路,各自的領受、體驗都必然有別,無可複製。

回首往事,最早的旅行(如旅行指離開出生成長地而言,不是school picnic)在兒時,當然不是現在連小學也必辦的學生交流團,也不是現在不少港孩幾歲就去日本或澳美加,而是隨同家人,去到不過一海之隔,但屬不同國度的澳門。在澳門首次見識人力車伕的腳力,首次去到斯時還不知是廢墟遺址的大三巴,首次見到沙原來可以是黑色的沙灘,等等。這樣的家庭大出行(甚至幾個親屬家庭一起去)有過不止一次,一如人生,最初圍繞甚至掌管你生命的多是家人。後來家人的網逐漸撤退,再踏足澳門不是跟隨父母而是自己及同伴的主意,戀人雙雙也曾與一班朋儕,再後來也曾經去作演講或觀賞節目等,如此,若要找一個實地作人生旅行的開端,澳門可說是了,但它又一直綿延,由兒時到中年,幾度折返,其間多少物換星移,不變的都是在上環信德碼頭出發,飛翼船彷彿真的是在海上飄飛。關於這地方,一些足跡及記憶,連同電影中她的浮光與隱喻,寫在本書的「澳門雜憶」一章。

若說澳門的出行時刻依稀集成一個個年輪,那一些地方在人生路程上,卻標明了鮮明的印記。年少時補習或打工儲下了一點錢,就想走得更遠。而所謂「遠」,對當時的我,直接一點除了以飛行里數計,更深刻的是以時差計。旅行予人不少初始經驗,你總有第一次踏足一個地方要調校手錶(不,現在是手機自動更新),甚至這邊晨曦那邊深夜,「晨昏顛倒」可作如是解。不知是否「政治無意識」,一九九七年,一月我第一次去了北京,七月第一次去了英國,後者與香港有着八小時時差。住的是Bed & Breakfast或青年旅館,帶着幾個鏡頭包括長鏡頭相機,倫敦待長一點,牛津、劍橋大學城當不可錯過,尼斯湖傳說比實地吸引,巨石陣倒真叫人嘖嘖稱奇,喜歡John Lennon怎能不去披頭四的搖籃地Liverpool呢,南下Bath首次見識羅馬浴場,搭乘通宵火車從南到北切勿誤了班次,印象中在火車滾滾的輪子中,朦朦朧朧間看着旅程中逛書店買來的Crime and Punishment,移動的交通工具予人另一種存在感或生命狀態。滾呀滾去到蘇格蘭高地Inverness、Glasglow,再到街上有蘇格蘭男子穿着傳統服裝吹風笛的愛丁堡;另邊廂香港改朝換代我做了一個「不在場的人」。菲林照片拍了不少,如今殘留了一些印象,以及那年那月的青春氣息在彼方。若說旅行也有所謂「啟蒙」,此行大概可算是。可惜當時沒怎樣寫,其實也無所謂可惜。

「走遠一點」,「走遠一點」,遠方的召喚傳來,其實是自己的心在作動。旅行既與身體有關,自然年紀也是一個因素。見諸表面是年輕時的背包、下榻的旅館,內在是一顆翼動的心,欲以旅行給自己打開更大的世界。適得其時,適逢其地。行程是你自己決定的,但在人生中,與任何地方(其實我更多時以城市座標來看)的相會交錯,都帶着點偶然的因素。自小讀英文教會學校的我,英文算是障礙不大(雖然愛丁堡的英語口音也不易聽),再去西歐則在六年後,這回不純是旅行,是真的跟語言有關——於香港也是一個特別的年份,二○○三年八月,如不少年輕人懷抱浪漫想像,我去了巴黎續習法語,課程一周四天課室的老師還用黑板粉筆真令我喜歡,一群同學有來自日本、韓國、意大利等等,課餘當然也不放過遊走巴黎,天生迷路的我在巴黎不時迷路(那時尚未讀到班雅明)。如是者,遊學也可成出行的一個契機,法國新浪潮及左岸電影大抵就是從那時迷上的。旅人身分不同,連帶住的地方也有別,大學給我租了一個單人房間,好像宿舍般外面有pantry地下有common area;「fenêtre」不再只是一個法語詞而是實實在在可對牢也可推開的長窗。法國人慣在暑假外出避暑,那年八月卻遇着法國高溫熱浪,家人從香港遙寄迷你電風扇來。旅者與寫者的身分剛好重疊,留下了幾篇文章,一篇當真是當時寫下沒想過會發表的日記,連同一些影像記憶和實地遊跡,收在本書的「盛夏巴黎」,一如那年那月天氣之溫度,一如那年那月我心之熾熱。

再比較特殊時刻的出行,在踏足花都巴黎四年之後。這回去的是紐約,拿了一個藝術基金獎助,讓我可在這個文化大熔爐中旅居一年之久。如此,這便不是一般的旅行,首晚入住酒店後,翌日便住進位於曼克頓二十五街一個公寓單位,洗衣服乘電梯到地庫洗衣房自理。抵埗的時候在六月,事前在紐約大學報讀了兩門城市的課,但其實更多城市的課在街上走。紐約是一個非常適合步行的城市,又有二十四小時地鐵,這年我如一塊海綿般盡情地吸收不同的文化藝術,同時又開始我新的寫作。住的時候久了,就不覺是一個遊客,加上紐約這城市的包容性,很快便融進其中,也許遊子心態,完全沒半點思鄉病,偶患感冒到藥房配點藥,咳得要命,熬在房間裏頭就過去了。人在異鄉,身體真是一個因素,而這又與年紀有關。現在即使心仍開敞,身體卻未必容易承受了。人在紐約,東岸的波士頓、首都華盛頓、New Haven以至匹茲堡都短遊過;這年間我還去了愛荷華參加愛荷華大學的「國際寫作計劃」,中途去過芝加哥交流,後來去了西面的三藩市、洛杉磯、拉斯維加斯,再折返紐約。如是者穿州過省,長途巴士、公路汽車、內陸機都乘過不少,不同的交通工具真予人不同感覺。如是者,這年,作為旅居者,同時又複疊着學生、文化交流者、駐校作家、普通旅客等不同身分。這一年比較有意識的將旅程所見寫下,主要寫及紐約,二○○九年便出版了《第三個紐約》一書。關於紐約,收在本書中的則是在此書之後續寫的一些文章,尤其二○一一年底我再度飛往紐約小居一月,城市重臨,文章待續。告別愛荷華時,大家都說再來再來,如今一晃眼又十多年。「愛荷華記」和「再會紐約」二章裡,其中重收了兩篇文章,主要為時光之對照,如當年的〈愛荷華之夢〉,對照十年後寫的〈十年,時間將東西變成隱喻〉;如當年所記的世貿廢墟〈歸零地〉,之於四年後再踏足世貿遺址後所寫的〈反省缺失〉。中文的「再會」一詞,既有重見,也有告別之意,或者重見就是告別,或者你以為告別了,有朝重遇又未可知。

西歐年輕時「哈」過,「大蘋果」(The Big Apple)咬過兩口,東歐之行還在幾年之後。以上說到「適得其時」,我以為,東歐若太年輕時去,即使身在其中,也很容易錯過。柏林圍牆曾經分隔兩個世界;中東歐不少國家,如捷克、匈牙利、波蘭,曾經是蘇聯集團的衛星國。納粹、法西斯、馬克思幽靈盤旋,經歷多少艱難之路才得以重生。東歐的感覺始終帶一份沉重,人生多了點歷練、積了點文化和歷史底蘊,才不至於陌路看花,儘管所謂認識,永遠是艱難甚至不可能的。但這些城市,因為牢記歷史,永遠又是現場的歷史活教室。第一眼的柏林是驚艷的,那麼小的城,那麼多的塗鴉,讓人一見難忘。歷史也常會以反諷之姿出現,如你來到柏林著名的Checkpoint Charlie,曾經這裏,一邊駐守的是美軍,一邊駐守的是蘇軍,冷戰年代的兩大敵對陣營。如今也有穿上美軍軍服的「軍人」駐守,卻成佈景板給拍照的,遊人在據點之間穿梭往返,旁邊有一家大大的麥當勞。波蘭人慣常板起臉孔,在華沙,在克拉科夫,真好,城市無需常常擠出笑容,「待客以善」。捷克真是一個美麗得令人傾慕的城市,來到捷克,兜兜轉轉找作家的足跡,如赫拉巴爾生前常光顧的一間酒吧,好不容易才找到,酒客在裏頭醉飲狂歡如日常,恍然領會昆德拉曾寫及的「狂歡精神」。有些東西真要身到現場才明白,或登時一下子了悟,如來到希臘幾乎被那地中海太陽刺傷了眼睛,方才想到卡繆《異鄉人》中莫梭何以在太陽的暈眩下錯手開槍殺了個阿拉伯人。是的,走筆至此也說說「人文朝聖」。有說後現代社會,昔日傳教士那種屬靈朝聖已不可能,朝聖者由現代旅客取代,但我想,如你對文化藝術有所喜愛,很多地方,「人文朝聖」如尋找作家故居、曾經流連的場所,以至墓地也是可能的。一切在靜默中進行就好。有時也非刻意尋覓,現場與文化記憶總會互相交集,行者如我隨身攜帶的「行李」,必然包括不少看過、或在沿路買來伴隨的書,像我在波蘭路上看着布魯諾.舒茲的《鱷魚街》、在奧地利路上看着里爾克的《給青年詩人的信》。身在柏林,我無法不喚起二○○六年在電影院看的《竊聽者》(The Lives of Others),那麼好的電影,那麼好的演員,後來因為胃癌歿了。東歐之行太豐厚,也包括其他緣故,當時沒有多寫,不少記在心頭,更多化為碎片,在此小記,且也當作一點憶述。

由此也可說及旅行與寫作的關係,以至兩者本質的異同。很多地方去了,但未必有寫,寫下來的,有的在當時及事後發表,累積下來,就成文學裏說的旅行書寫吧。沒有寫的不表示不深刻,而寫下的總牽涉:以上提及「當時」及「事後」,前者包括旅途上寫下的隨想記錄、即景描畫,後者隔了時日,從後回述,於是旅行書寫,便包括同步的「現在進行式」和事後的「回憶書寫」二者,或二者之間的交疊。但凡回憶都牽涉時差,在種種回憶書寫中,遊記看來尤其不能隔太久才寫,因為旅途本質的「揮發性」,多少像看書般,身在其中正在字裏行間時,掩卷後即使餘味無窮,但也會或快或緩地消散。收在本集中的,包括在路途中同步寫下,也有在旅程過後回憶也無可避免地重構的(儘管我力求真實)。故書中文章一一標上寫作日期,除給讀者留下情境線索外,因旅程於我也是一種生命紀錄,記某年某月,「此曾在」。寫作如飛氈,可以往返時光,但也有個極限,以另一種里程與時差計。

如果真有所謂驛馬星動,二○一一年於我便是如此。無論遠近,我總喜歡在一個城市逗留久一些;偶爾能撥出更長時間,抱着不同的心情或理由,接連遊走於不同城市之間。這一年,我先後去了杭州、北京、紐約,前者第一次遇見,後二者再度重踏,隔了不同年月。杭州逗留的時間也不短,她的嫵媚(當然也有中國城市轟隆隆的「發展」一面)我甚喜歡,因利乘便乘高鐵到紹興,一走魯迅故鄉;寫下不少文章。再到北京已是十四年後,一九九七年那次是旅行團,再去卻自許為了寫作,單身上路,在一條叫方家胡同的旅館裏包租了一個月(幾年後再去,已被另一連鎖旅館取代),這小小自成一角地帶,有咖啡館、俱樂部、餐館,有時一整天就待在胡同裏頭,寫着我的《寫托邦與消失咒》,有時又會出外走走,但長城故宮等已無意再去。這樣,又牽涉旅行與寫作的另一可能,不是以上談及的旅行書寫,而是在旅程中「閉關」書寫,半是寫者半是行者,時而結合時而分割。

以上提及重臨城市,台北這城市去了不少回,書中記述的是二○一二年的一趟文化考察之旅,由香港藝術發展局率團,我以藝發局文學顧問身分參加,有當地人士接待,走訪台北文創園區及一些人文地點,我將隨行所見和觀察,發表成一篇篇文章。這觸發我對後工業時代空間再使用的關注,同年又去過上海的紅坊作書展講座、參觀過廣州的紅專廠,在書中一併收於「文創園區」一章,且當作一個專題書寫。這幾個章節,較多知性的文化觀察,也有自己的喜好在其中。

旅者的不同形態——旅遊、遊學、旅居、在旅程中寫作、文化交流、城市考察等等,都收在書中;最後一章名為「渡劫之行」,屬旅程的另一狀態,在旅程中走過生命的難關,心有所繫若有所失,去到哪裏,其實都是情感流放之地。若說旅行關乎自由的嚮往(有時也不無幻象),在路上,我也曾帶着鐐銬去旅行,人出走了但仍在逃與困之間,但人在異地,一天就是一天,鎮日頹廢格外感到暴殄,於是蹣跚前行,也慢慢走出一片風景來。不敢輕言治療,只能說逐漸撥開迷霧,鐐銬變成游絲,旅行沒魔法但旅行在當中有其角色。在人生的逆旅上,二○一九年於我又是另一特別時刻,這年城中風風雨雨,心繫我城,但生命遇着創傷,創傷也成出走契機,有意無意間去到從沒踏足的越南、緬甸以至地球另一邊的威尼斯,事後因緣際會或出於自己的執念,織成一篇篇長文。由此連繫上我喜愛的作家杜哈斯,由此打開了我欲以探索的「中南半島」,遠近再不以里程時差計。這幾篇遊記,回寫時隔了一或二載,算是私密書寫,也與較大的文化歷史扣連。一個人在旅程中遇上了他人,也遇上了自己,曾經與人同行,也踏着自己的影子走路。旅行在外地,又總是一種內在穿行。生命如行旅,沒有一趟旅程是可以重複的,而一切其實也是「暫借」的,回歸有時只是不知何時,回歸有地,只是老早就知道將歸塵埃;我這樣理解生命,一日氣息尚存,一日尚在路上。

二○二一年十一月十二日