【單身動物園】佩索亞:高貴的秘訣是不要靠得太近

單身動物園 | by stoudemire | 2019-03-11

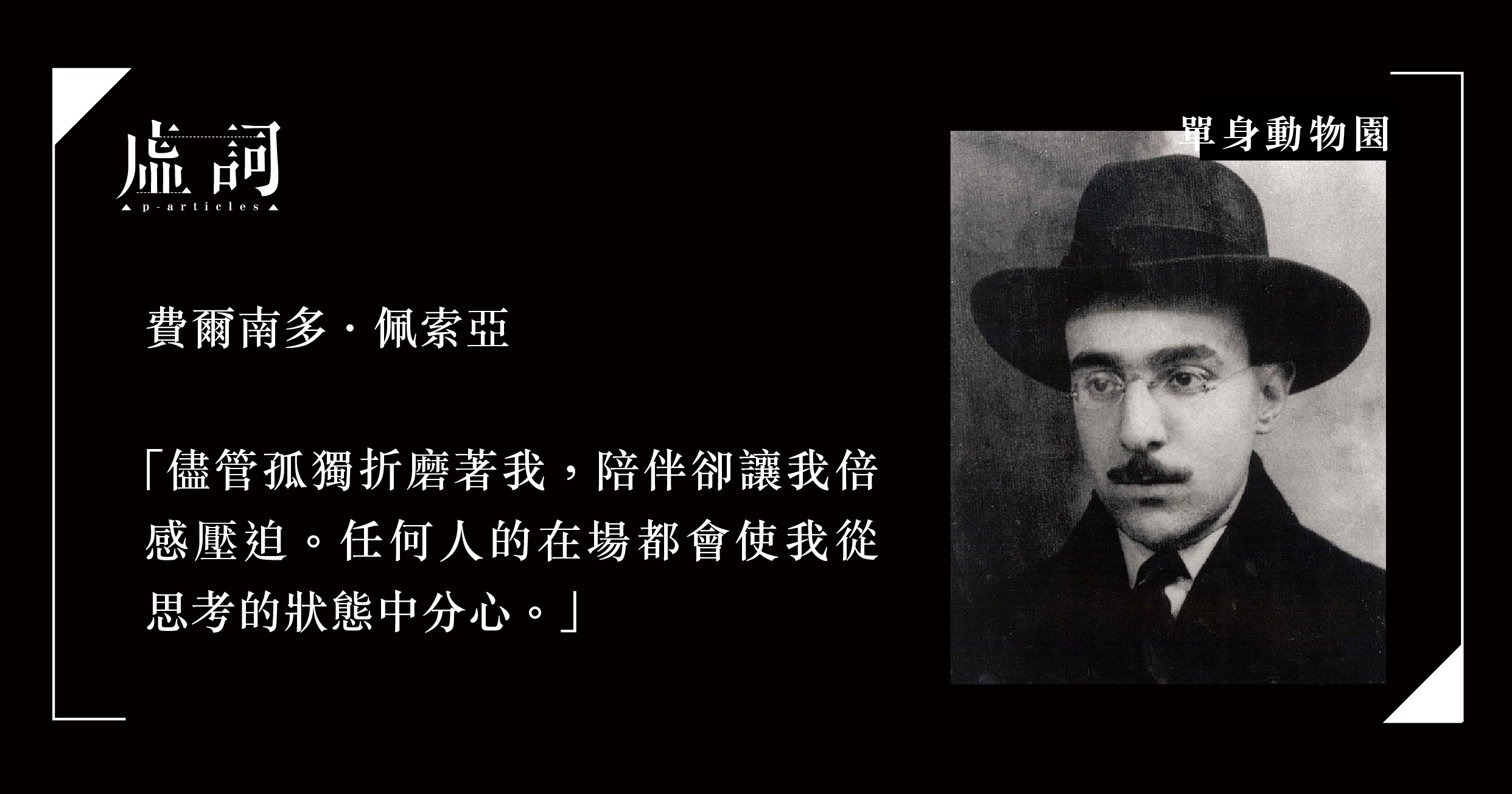

對後人而言,披著七十五個「分身」度過短暫一生的作家佩索亞是神奇的,甚至有人懷疑他在神秘學研究中獲得了超能力。但他仍在世的時候,卻是成日挫敗、自覺多餘的「魯蛇」(Loser)——從里斯本大學退學、辦印刷廠失敗、應徵圖書館工作都被拒……而佩索亞也主動迎向頹廢人生,拒絕大學教職的邀請、先後與瘋癲祖母、守寡母親同住,更常常坐在舊區小酒館裡獨飲思考,「隱青」味十足。

孤獨的傾向從童年開始紮根,佩索亞自小起就經歷了生離死別:五歲父親過世,次年胞弟夭折,後來母親改嫁了葡萄牙駐南非德班的領事,佩索亞也隨行離開故鄉。德班生活十年,隨著母親陸續誕下六個孩子,佩索亞受到的關注也愈來愈少,只好自己同自己玩。或正因此,他逐漸建構出了「比宇宙略大」的心靈世界。

隱蔽但極識冧女

1935年11月29日,佩索亞因肝硬化加劇而進入彌留狀態,在一張紙片上寫下:「我不知道明天將會帶來甚麽。」次日去世,年僅四十九歲。用七十多種身份、寫下數之不盡的作品,佩索亞的一生是密度極高的,即便明天帶來死亡也無所可懼。但在愛情上,他卻一直是「初哥」,畢生也只經歷過一段感情。

詩人帕斯(Octavio Paz)在 〈不識於我――序《百年佩索阿》〉中記錄道:「1920年他戀愛了,或他自以為是,與一個辦公室女孩;這段關係短如朝露:『我的運命』,他在分手信中寫道,『屬於另一種法律,它的存在你甚至無法猜測……』這是唯一的情事。」辦公室女孩,即擔翻譯及打字員的奧菲利婭。兩人相遇時,佩索亞已到而立之年,恰逢辦印刷廠計劃失敗、文學道途亦不順遂,只好在表弟開設的貿易公司做小文員,日常平淡無奇,奧菲利婭的到來為卻他的生活帶來巨大變化。據說為了追求女神,佩索亞曾在公司停電日提著一盞油燈來到奧菲利婭面前,遞上一張寫著「請留下」的紙條;更有一日放工後,鄭重其事地向奧菲利婭背誦哈姆萊特的台詞以作表白,又獻上瘋狂的親吻……這一切,都超越了佩索亞在大家心中腼腆自閉的固有形象,也讓數十年後孤獨老去的奧菲利婭在回憶中讚歎:「他就像發了瘋一樣。」

但兩人關係確立之後,佩索亞重又小心謹慎起來,不僅要求奧菲利婭對兩人的關係絕對保密,也不許她將他們的關係界定為戀人,只因佩索亞認為這樣的稱謂很滑稽可笑。而另一方面,佩索亞卻表現出實打實冧女高手的本質,常常給女友準備各式各樣的小禮物,又以各種激烈甚至肉麻的字眼寫情書給女友(兩人交往合共十三個月時間內,佩索亞一共寫了五十一封情書!),在書信中稱呼女友為壞寶貝、可人兒、小娃娃,又把自己叫做大男孩,後人讀來都會覺得小鹿亂撞。

然而在交往九個月後,佩索亞卻提筆寫信稱要決裂:「不是你奧菲利婭,也不是我有什麼過錯,而是命運的錯,如果命運是人,你會把過錯推諉到他的身上……我的命運屬於另外的律法,其存在是你奧菲利婭所不知道的,而且越來越服從那既不允許也不原諒的大師。你不需要明白這一點。只要深情地把我保存在你的記憶裡就行了,就像我在我的記憶裡保留你一樣。」

畢生孤獨的原因從此有跡可循了——沒有誰可以走進他文學命運的律法,那是獨一無二的。因此,即便是九年後兩人再度相遇、重修舊好,不久後還是面臨相同的結局。彼時的奧菲利婭感到佩索亞已經不像九年前一般深愛自己,佩索亞也對自己的寫作、經濟、健康狀況憂心忡忡。「我擔心讓你不幸福,因為我用於寫作的時間太多了。」這是佩索亞第二次放棄奧菲利婭的緣由,也正如他在《惶然錄》中所寫下的:「儘管孤獨折磨著我,陪伴卻讓我倍感壓迫。任何人的在場都會使我從思考的狀態中分心……」那是一場發生在他身上的,永恆的悖論。

七十二變,生活即虛構

人生五十分之一的時光都是獨身走過,會很孤獨嗎?或許在其他人身上確是如此,但對生於6月13日的典型雙子佩索亞來說,每天都在與內心生長出來的各種角色交涉,可能還來不及理會現實呢。

佩索亞有七十二個分身(有說是七十五),他使用(或是釋放)他們寫作、表達, 且每一位都有專屬風格和特色。「里卡爾多・雷耶斯是一個有信仰的異教徒,安東尼奧・莫拉是智慧的異教徒,我是反抗的異教徒,即是,性情的異教徒。」岡波斯如是寫道,而這三人,全都是佩索亞的異名化身。

2001年英文版《惶然錄》導言中記錄了一樁奇事:「1930年9月克勞利(另一位神秘學大師)帶著一個女朋友來到里斯本,後者在和克勞利爭吵之後,突然離開了葡萄牙。克勞利在佩索亞的幫助下上演了一齣戲劇性的假自殺,以被拋棄的戀人的語調寫了一張紙條留在了里斯本西邊一個叫做『地獄之口』的海崖上,克勞利假裝從那裡跳了崖。事實上他是取道西班牙離開了葡萄牙,但是佩索阿卻向里斯本的媒體報料,解釋了那張自殺手記裡隱藏著的星相學符號和神秘詞彙,還稱在克勞利失踪後的第二天看見過克勞利,『或者克勞利的幽靈。』」這就是佩索亞最強勁的地方——生活即虛構。

「自從我孩提時,在我周圍虛構的一個世界,用從不存在的朋友和熟人環繞我自己(當然,我不太肯定,是他們真的不存在,還是我並不存在。在這個問題上,像和其他事情一樣,我們不應武斷),這已經成為我的習慣。」佩索亞曾自解過,對他而言這種做法與其說是人物捏塑,莫若說是「自我」的概念正在主動移換:「自從我知道我自己被稱為『我』一位,我就能想象各種不真實的,人的身材、動作、性格和生活故事,他們對我是可見的,親近的,就像我們或許太草率地成為真實生活的現象一樣。」

從小開始對虛構的熱愛,加以後來受到親戚與朋輩的影響,大約1912年起,佩索亞對神秘學產生了濃厚興趣,並將其納入寫作之中,《自我心理誌》就是經典作品之一。這本書中曾錄有一段1916年來自靈界的訊息:

「對我發號施令吧。我是瑪格麗特・曼塞爾(Margaret Mansel),你的妻子,你這手淫狂!來娶我吧!別再手淫了。來愛我。你這自慰者!你這受虐狂!你這沒有男子氣概的男人!你這沒有陽具的男人!你這沒有陽具反倒有個陰蒂的男人!你這有著已婚女人的婦德的男人。禽獸!你是一個娶了自己的男人。把婚姻變成手淫的男人。」

有研究者指出,Mansel即manself,也就是說這條訊息很可能是佩索亞向自己咆哮,清楚地認識到自己就是放棄奧菲利婭後「娶了自己」的手淫狂。自己同自己辯駁,透明而冷酷,同時也顯現出比起在真實世界中正常度日,佩索亞更沉浸於想像中的那個龐大、複雜而存在更尖銳刺激的虛構世界。

詞語作為情欲對象

儘管佩索亞不在生活中享盡愛情,但在他的文字作品中,處處可以找到對愛情與婚姻的看法(有人直指為「戀愛不耐癥」的病灶)。無論是《戀愛中的牧羊人》中「當我想和她約會時,我幾乎不想和她一起,免得隨後不得不離開她」、還是《禁慾主義者的教育》追求寫作與愛情完美的男爵最後卻陷入雙重失敗而自殺,無一不證明了佩索亞對戀愛的不信任。

涉及人與生活的戀愛關係,終有一日將會歸於日常,而這也是他難以忍受的部份。在一首名為 〈不要去碰生活〉的作品中,佩索亞寫道:

「讓我們連指尖也別碰到生活。

讓我們想也別想戀愛。

但願我們永遠也別知道女人的吻是甚麼感覺,哪怕在夢裡也別知道。作為病態的工匠,我們要善於教會別人如何去摒除幻想。」

的確,比起戀人,佩索亞與語言、文學的關係更像是親密無縫的靈魂伴侶:「我樂於運用詞語。或者說,我樂於製造詞語的工作。對於我來說,詞語是可以觸撫的身體,是可以看見的美女,是肉體的色情。」可見所謂手淫、自嫁,其實是語詞已在心中另立為女體,同時成為了情慾對象了。在給奧菲利婭的情書中有那麼一封,不再爛漫抒情,轉而理性地剖析兩人間的最大問題——自己的年齡已經到了這樣一個地步,必須要充分擁有才能與心智,要完成並進而構思一些作品,而要做到這些,就必須進入一種孤絕的狀態,獲得絕對的安靜。說穿了,就是切斷現實中的感情,與文學來一次「出軌」。

我們從來沒愛過什麼人

熱愛希臘智性的佩索亞,希望將智性融入更錯綜複雜的現代感性、成為一種更高的智力應用,亦即將情感噴發視作跳板,飛向更高的思維世界。但他真的能成功嗎?翻譯家程一身殘忍說破真相:「顯然,佩索阿的失敗感並非源於愛情,而是源於寫作,源於他對寫作的偉大抱負幾權利投入與在世時作品的被認可度不高之間的衝突。」這才是最致命的一點。

只能說詩人總是走得太超前。直到如今,讀者們才開始意識到佩索亞那些精簡俏皮的文論中,暗含著那麼多擊中現代人內核的想法,尤其關於根本命題:死、生、愛。《惶然錄》中一篇〈愛情是習慣套語〉就是明證:

「我們從來沒有愛過什麼人。我們只是愛著我們自己關於何許人可愛的觀念。我們愛自己的觀念,簡言之,我們愛的是自己。」早於許多人,佩索亞已經開始意識到「愛」的力量反射,知道大部分的愛不過是對自己之愛的投射。「這是任何一類愛的真理。在性愛中,我們通過另一個人的身體媒介,尋找自己的愉悅。在非性愛中,我們通過自己已有觀念的媒介,尋找自己的愉悅。手淫者也許是一個可憐的造物,但就實而論,他是表現合乎邏輯的自愛者。只有他才是既不偽飾也不自欺的人。」

擁有眾多面具、總在換身的佩索亞,卻比我們這些用同一身份行走社群網站的人更為坦誠,因的就是他知道自己觀視自己的距離:

「永遠不要靠得太近——這就是高貴。」