【新書】從地誌到樂文──《樂文誌》出版前記

一

疫病年代之暫歇,廿一世紀二〇年代肇始未遠,不是世紀末,卻更似已近世界終末。二〇二三年一月一日,黃耀明在台北華山文創園區舉行「邊走邊唱演唱會」,在觀眾熱切呼嘯的會場,我聽到黃耀明熟悉而更顯蒼厚的歌聲,唱到林夕填詞的《邊走邊唱》的幾個樂段:「矛盾永遠只得你明白」、「其實我太留戀這禁地」,他深情地望向在場每一觀眾,感應到各人渴求而悵惘的目光,歌聲驀地稍稍哽咽,剎那間如發出低迴一問:

我們何以在此相聚?

我心不禁相和,是的,我為什麼會來到這裡?

這美麗之島,福爾摩莎,文風鼎盛,人面友善,但我為什麼來到這裡?

一顆索落的無名音符,來自斷線的五線譜,爭似暗燈小巷,可有幾撇雨水撫慰,脫離了身軀的長影,流逝中,亦有走過年華的分秒,每值週五長夜,已打烊的無語都市,我願聽一闕無斷奏下去的低冷藍調爵士樂。

上一回聽到黃耀明的歌聲是何時?是二〇二〇年十一月十九日,與鴻江兄同往灣仔新伊館聽「達明一派意難平REPLAY演唱會」,憶起生命中幾回,與老同學鴻江、俊偉一起聽達明一派演唱會的片段,可記一九九六年的「達明十週年紀念演唱會」、二〇〇四年的「為人民服務演唱會」、二〇一七年的「達明卅一派對演唱會」,猶如不同時代的達明一派,染織我們生命的不同片段。

還有更多不同時代的樂人、樂曲,染織了不同時期的香港,有昂揚,也有低迴和呢喃。

是這些歌曲陪伴我、吸引我、更默示於我,要際此離散之世,縷述音樂、文學與時代的印記,倘若未甘黯然下去,何妨歸結於香港心之復刻、文藝生命之重生。

二

追跡地方歷史掌故與文藝之相涉,乃有《地文誌》;追懷華語歌曲與文學之於時代與個人的印記,乃有了這本《樂文誌》。

本書由三卷形式體制不同的散文組成,卷一從歌曲到文學、從文學到電影、從歌手到樂人和填詞人、從歌詞分析到時代文化與個體生命的抒懷,細述一重又一重的歌曲與文學文本的互涉。卷二書寫音樂與文學與人生的隱然聯繫,以至幾段時代變遷與個人成長的軌跡。卷三從舊唱片和舊書刊的復刻、文學舊作的重寫及「香港字」的文化復刻,展望文藝的前景與可能。

卷一九篇,〈今宵不知如何珍重〉從崔萍的國語原唱版〈今宵多珍重〉寫至陳百強的粵語版〈今宵多珍重〉,再寄喻我對兩三代香港移民的祝願。〈似水網界、幻海流年〉從梅艷芳主唱的〈似水流年〉,連繫至嚴浩的電影《似水流年》、左几的電影《似水流年》,以至喜多郎的原曲Delight、黎小田重新編曲的〈似水流年〉和湯顯祖《牡丹亭》「驚夢」開場的「似水流年」一語,追跡當中的淵源與流變。〈風繼續吹冷喝采〉從陳百強的〈喝采〉談至張國榮的〈風繼續吹〉,試圖從勵志和頹廢表面相反的對立中,尋求共同的抗衡。

〈香煙迷濛了什麼〉從蔡琴的歌曲〈香煙迷濛了眼睛〉、關錦鵬的電影《地下情》、鍾玲玲的小說《愛人》、黃碧雲的小說《微喜重行》、邱剛健的無題詩,歸結於我對香煙時代文化的觀察、感懷。〈禁色與酷兒〉由達明一派的〈禁色〉歌詞文本分析開始,談至電影The Night Porter、鋼琴曲Gymnopédies,到Japan的歌曲Nightporter,再到〈禁色〉和它的國語版〈我是一片雲〉,再從〈禁色〉的性別平權談至《胭脂扣》的酷兒思考。〈說不出未來的未來〉從夏韶聲的〈說不出的未來〉,追溯至李壽全的〈未來的未來〉與萬仁的電影《超級市民》,連繫八○年代台港兩地對未來的想像。

〈昨夜拋棄感覺的渡輪上〉從一首香港城市民歌的經典〈昨夜的渡輪上〉,談至它的原曲:劉藍溪原唱的〈微風細雨〉,追溯台灣校園民歌與香港城市民歌的連繫。〈借來的香江一夢〉再寫香港,從一度深植人心的「借來的地方,借來的時間」一語,談至鄭國江填詞的〈借來的美夢〉,以及西西寫於一九八六年的小說〈浮城誌異〉。〈再會吧,香港〉從茅盾一九三八年在香港《立報》發表的〈懷念行方未明的友人〉、田漢一九四二年據戰前居港文化人見聞寫成的話劇主題歌〈再會吧,香港!〉,談至我用「舊曲新詞」方式改寫的〈再會吧,香港(2021版)〉,在行將變動轉折的個人命途中,歸結於我對香港流動與根著的寄語。

卷二的五篇散文,包括三篇東海求學回憶錄,以及一九九三年寫成、獲「八十二年度教育部文藝創作獎」社會組散文類佳作的〈古琴的聲音〉,和二〇二〇年寫成、追跡新蒲崗地貌變遷的〈大千層幻錄〉。

卷三的散文七章,是一種長篇散文的嘗試;有別於卷一九篇文章各自獨立成篇,卷三的〈香港心之復刻〉七章應連續一氣閱讀,視為一篇長一萬九千多字的長篇散文,以「文藝復刻」為核心概念貫串,追溯「復刻」一詞的源頭,從舊唱片的復刻,談至唐滌生經典粵劇《帝女花》的復刻、鍾玲玲小說《玫瑰念珠》的重寫和「香港字」的復刻。

三

《樂文誌》之寫作,自二○一四年醞釀,數年間勾勒出幾本邊聽歌邊以潦草字跡寫成的筆記,真正動筆,是二○二○年一月至二○二一年十二月三十日之間;然後是二○二二年二月中旬,在台北防疫旅館寫成了〈後序〉,交代寫作緣起、意念、結構和內容,準備交付出版,不意延宕多時。何用分說,但信此書非僅繫於我手,更有城市藝文心念存焉,教我再靜候復再探尋。二〇二二年賃居台北市之幾許無聲夜靜,有感上天默示,著我潤飾修訂了文稿。

至二〇二三年二月,欣悉金倫兄落實此書之出版,猶記二〇一二年六月一次研討會後,我從台南坐高鐵赴台北,與金倫初次會面,提出《地文誌》構思,他並無猶豫便一口答應出版,八月底我到美國愛荷華大學參加「國際寫作計劃」,開始一篇一篇落筆去寫,回港繼續修訂,終於二〇一三年五月完稿,同年十一月出版,至今,不覺歷經十年,我終於繼《地文誌》後完成另一系列散文創作,落實多年構思,其間,金倫知音、相助之緣,即使世態遷移,始終貫徹這十年,我深心銘感。又,本書出版前,蒙東海同窗耀明、崇建、學弟國能列名推薦,可說印證出卷二的諸般追懷,我謹此致謝。

本書嘗試以一系列專題長篇散文,出入於多重文藝文本與個人文藝經驗之間,探索非虛構的時代書寫之可能性,當中特別想標示「文藝性」以至「詩情」的性靈位置,即文學自身,如何在時代、社會和政治所衍生的堅拔信念或喧嚷眾聲中,暫別概念先行的路徑,追溯文藝似風的心,另持以文藝復刻的法度,活像一種文字重鑄,時代刻錄成音軌,還以文藝那「道成肉身」般的實物流轉情懷,當文字印成書頁,居住在書間的文藝,好像香火瀰漫的寺廟背後,深寂院落間悠然往來的隱士行走。

潮流趨勢和無以逃遁的世情實務,每教文藝彌留、書頁難產,不知何以追懷都市的本真,不知如何向歧路踟躕中的征人,說一聲珍重,即使噤聲滅影,書頁空白有如一張,故人西辭去後的空病床,文藝的法度若能罔失,將無分病院、靜室或牢房,只消翻揭一頁書間,仍見窗外漫山半坡矮樹綠草,隱約有微風拂過,使草葉挪動;寄願散佚的字粒、脫落的音符、孑立的詩句、飄流的歌詞,連繫城市每顆未甘黯然下去的心。

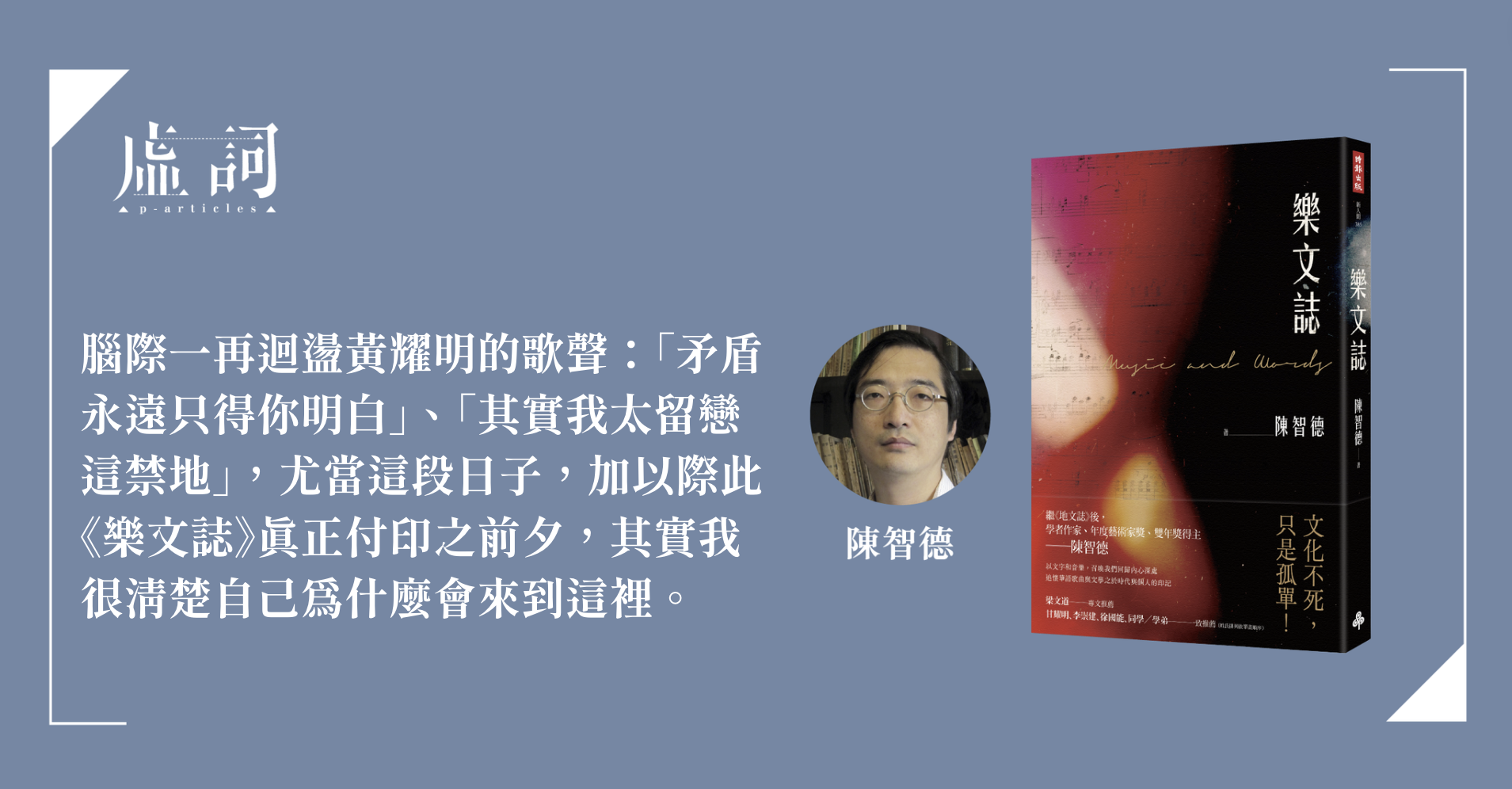

在這時刻,本書終於付印之前夕,手機傳達了俊偉、鴻江各自從香港及海外遠方捎來的問候短訊,雖只片言,真情已足教心弦抖動,腦際一再迴盪黃耀明的歌聲:「矛盾永遠只得你明白」、「其實我太留戀這禁地」,尤當這段日子,加以際此《樂文誌》真正付印之前夕,其實我很清楚自己為什麼會來到這裡。

二〇二三年六月二十五日記於台北市文山區景美溪邊