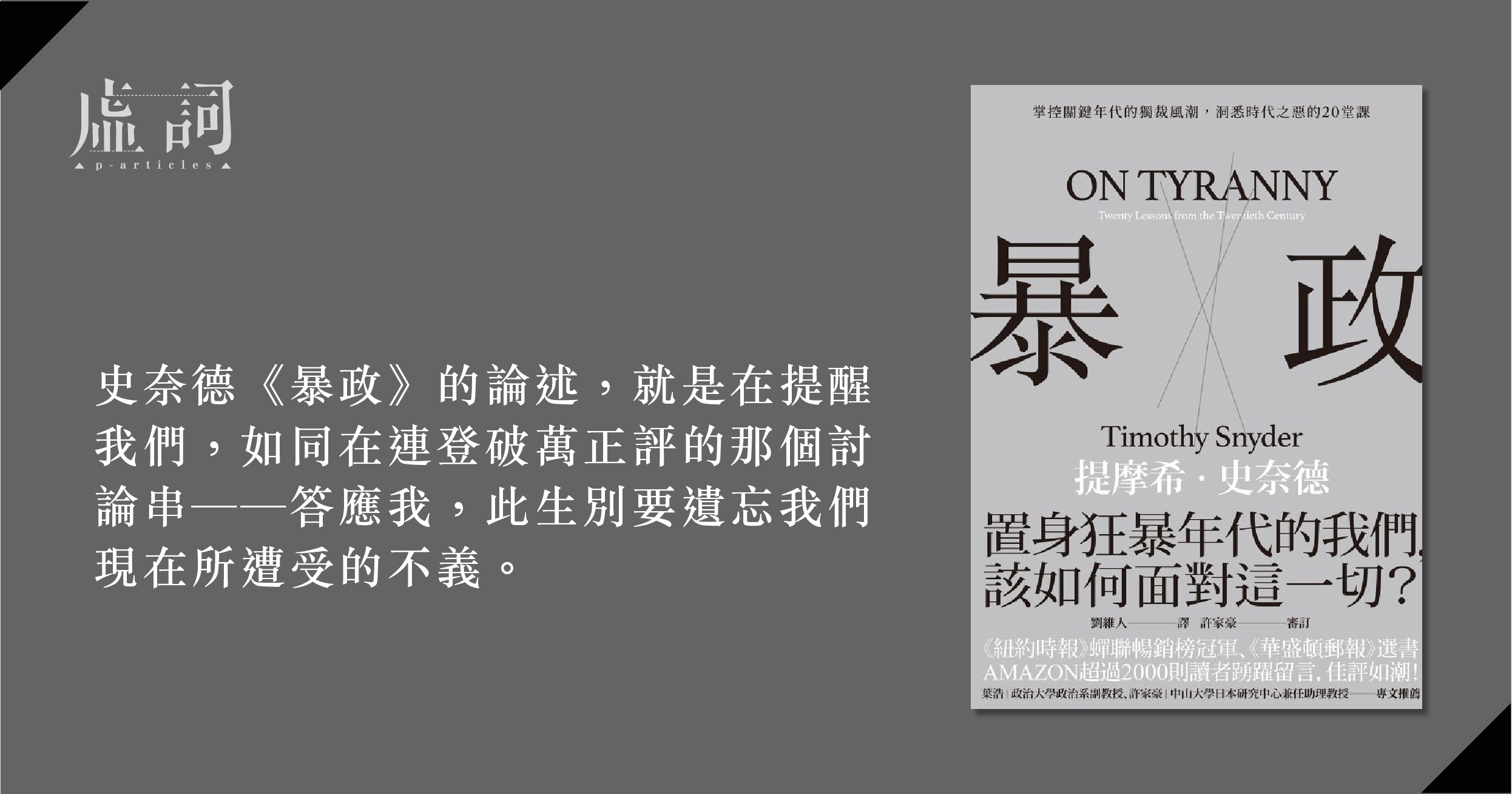

一個口號,甚至一抹微笑,一次握手,一個問候都是在極權暴政下至關重要的個體行為,這是提摩希.史奈德(Timothy Snyder)在《暴政》(On Tyranny)一書提出的論點。另一個人的希望,可能就在你日常對他所釋出的善意之中;另一個人的絕望,可能就在善意的缺乏當中越積越厚無法收拾。 (閱讀更多)

黑暗時代與黃金風景——周保松《我們的黃金時代》與漢娜.鄂蘭《黑暗時代群像》

自古以來,關於人類社會的變化,有以不同質素的時代劃分的。比如古希臘神話,將其劃分為黃金時代、白銀時代、青銅時代和黑鐵時代,當中以黃金時代諸神素質為最高,黑鐵時代凡人素質為最低。然而在現代社會,我們不再相信這種劃分時代的觀念,而通常以人的價值素質或以公共領域的素質來審視時代本質。城市理論家珍‧雅各認為,高級文明之所以墮入黑暗時代,是源於自身的潰爛,其中最關鍵的是人們對文化和技術的集體遺忘。 (閱讀更多)

世俗趣味的意義︰讀陳麗芬《華語文學與文化政治》

書評 | by 日月 | 2019-08-02

《華語文學與文化政治》於2016年由天地圖書出版,作者陳麗芬退休前為香港科技大學人文學部副教授,是一個比較文學的學者。這本書分開了兩部分,集結了十篇寫於2001-2011年間有關中港台及海外不同創作者的文字和影像作品,以及有關華文世界裏文學現象的學術論文。第一部分名為「作家與書寫」,由七篇文章組成,主要探討七位創作者的書寫/創作行為與社會文化環境千絲萬縷的關係。這些作家分別為台灣的黃國竣、廖鴻基及白先勇主、海外的張愛玲、香港的黃碧雲及導演許鞍華,還有中國的姜戎。第二部分名為「理論與文化政治」,有三篇文章,焦點則從分析文學創作轉移到探討文學批評的學者如何利用文學理論,改寫政治、社會,及文化生態和觀念。 (閱讀更多)

幽默的淒涼——漫談卡爾維諾小說情節的推動力,以〈糕點店的盜竊案〉、〈黑羊〉為例

書評 | by 余龍傑 | 2019-07-27

意大利作家卡爾維諾(1923-1985)的短篇小說〈糕點店的盜竊案〉寫了一個故事,故事發生於戰爭中的意大利,德里托、傑蘇班比諾和沃拉沃拉三位賊人結夥盜竊。 (閱讀更多)

燈滅背後是有光——讀李維菁《人魚紀》

「夜深最寂靜的時刻問問自己︰我必須寫嗎?假如不寫,是否會活不下去?」讀《人魚紀》之前腦中自動響起里爾克這句話,我想知道,一個寫作者在生命最後階段傾盡心力想要完成的,會是一個怎樣的故事。李維菁選擇了再造人魚公主的寓言。這本最後遺作在她身後才出版,帶著這樣的背景去讀,會實感到一種艱難。 (閱讀更多)