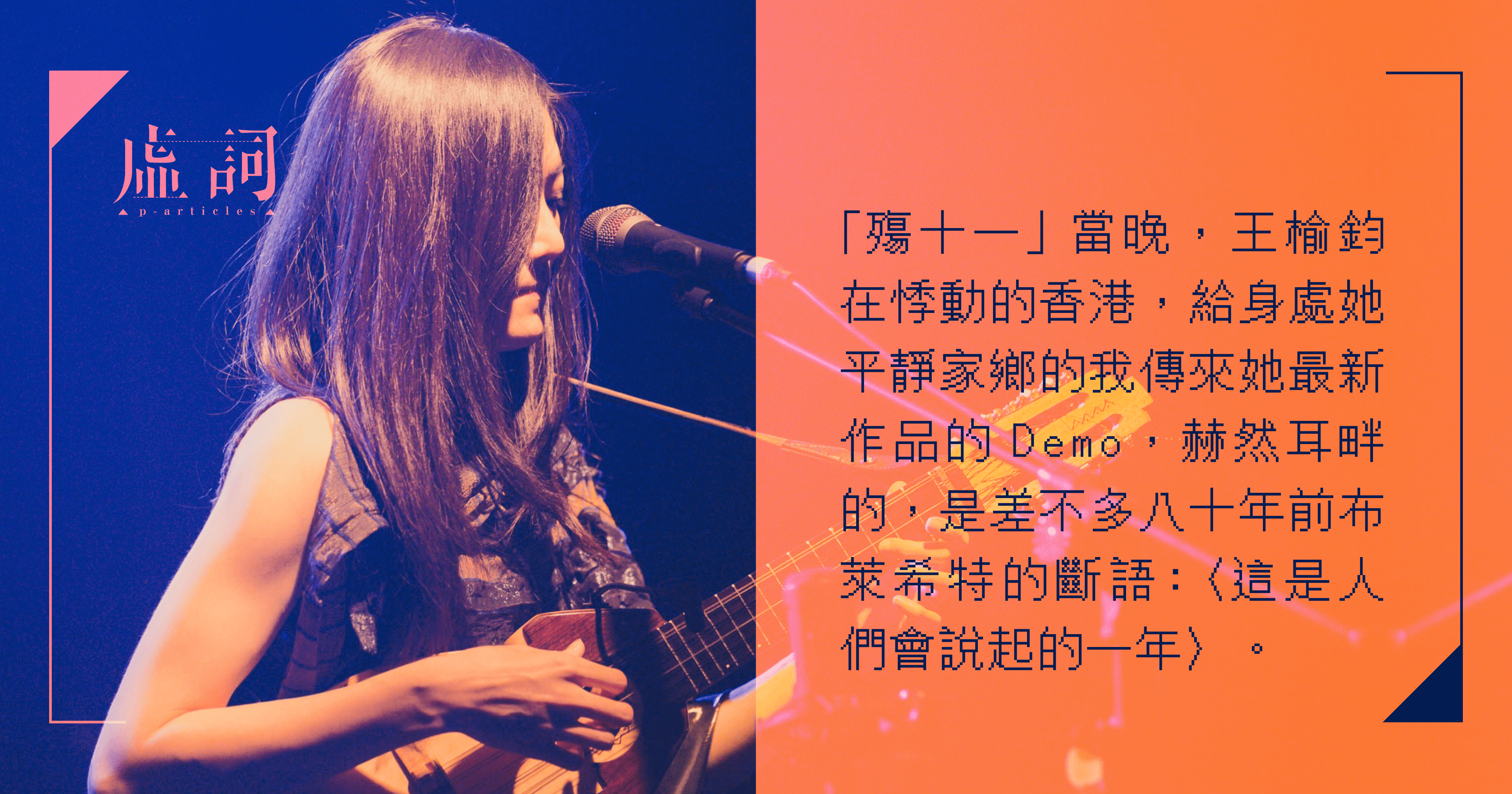

誰都沒有想到這首詩會如此貼合當下的香港,無論是德國詩人布萊希特還是香港詩人翻譯家黃燦然。台灣詩人鴻鴻把它發佈在自己的臉書上,台灣歌者王榆鈞在香港訪問時,把它譜上曲,配上一支木吉他刷刷,沙啞地吟唱出來,不像輓歌,像戰歌。 (閱讀更多)

《82年生的金智英》:請帶上母親一起看的韓國電影

近期正在上映的《金智英》,揭示韓國女性如何在生活裡受壓迫,尤其是30歲年齡層育有兒女的母親們。當然,女性在職場與家庭中面對的性別不公問題,並非韓國獨有的現象,面對的艱苦不只沒有誇大,甚至存在跨文化的共通特質,仍待我們好好面對。或許正如吳爾芙在《自己的房間》裡提到,如果莎士比亞有一個才華相當的妹妹,她最後也只會因為社會對女性的抑壓,無法發揮所長,最後自盡而死。 (閱讀更多)

【太宰治專題】太宰治的女人們,及愛情失格

殉情除了表面的浪漫榮光,它背面的悲劇性是如此濃厚,就在殉情前一年,太宰為何在〈二十世紀旗手〉寫下了「生而為人,我很抱歉」?那是因為,當他在這部小說裡寫下自己的理想愛情模樣時,在現實中,他的妻子一笑也不笑地說:「那根本不是我。」這就是太宰治私小說的核心,那些女人誰都不是,只是太宰治失格的憶想。 (閱讀更多)

【太宰治專題】《人間失格:太宰治和他的女人》――唯美派與無賴派

蜷川實花拍太宰治,在鄭政恆看來,是唯美派眼中的無賴派。雖然太宰治與山崎富榮的感情世界,似乎與文學創作並無直接關係,但導演卻突出了身體狀況這點,呼應了太宰治殉情其中一個原委:將生命燃燒殆盡。群體與個人總有張力,那些所謂突破的出路,不論是愛情與文學,只是生命的燃料,原來最後擺在面前的,終究亦只有死路一條。 (閱讀更多)