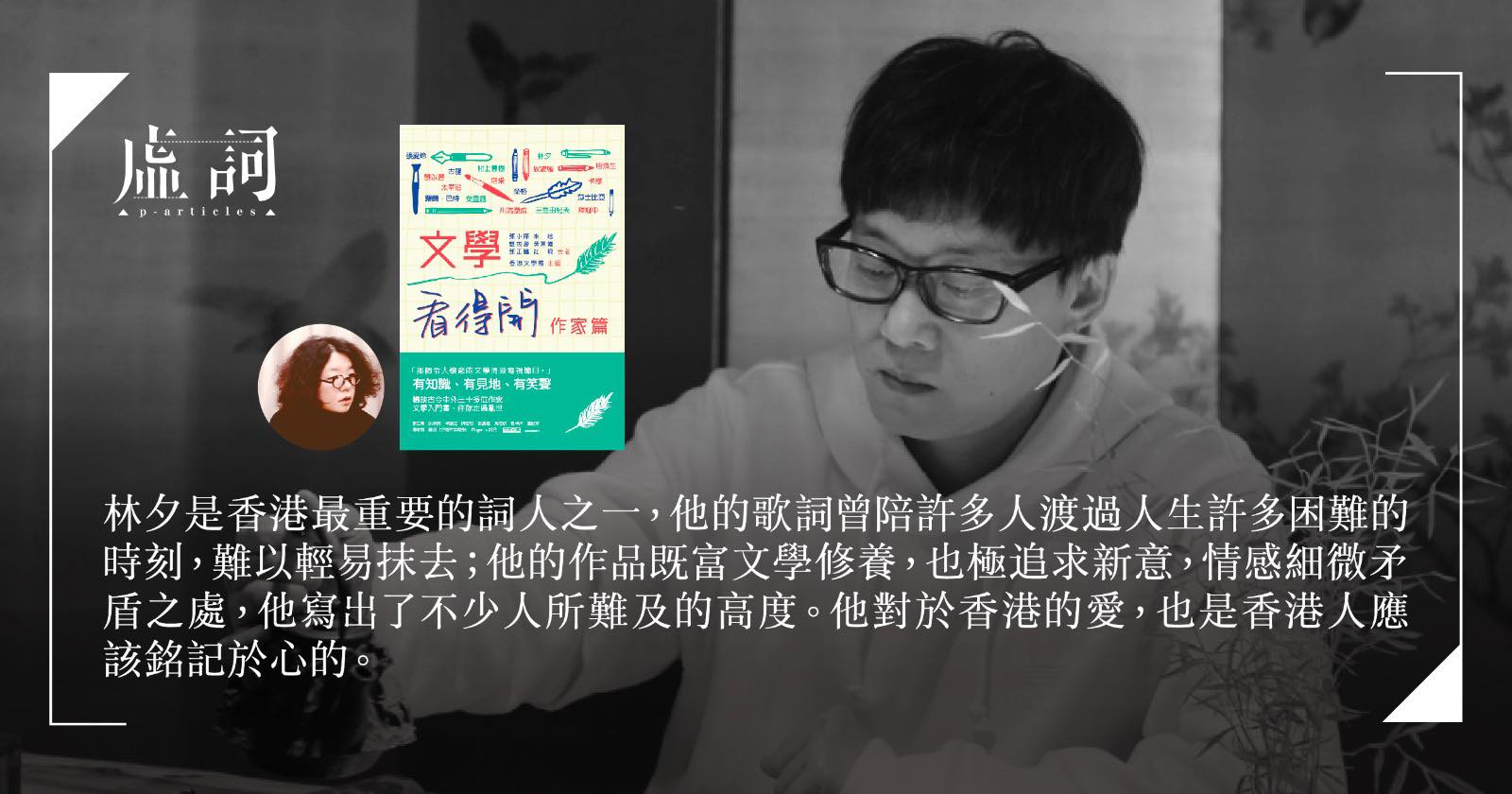

林夕是香港最重要的詞人之一,他的歌詞曾陪許多人渡過人生許多困難的時刻,難以輕易抹去;他的作品既富文學修養,也極追求新意,情感細微矛盾之處,他寫出了不少人所難及的高度。他對於香港的愛,也是香港人應該銘記於心的。 (閱讀更多)

與雲君逾半世紀的情誼——資深編輯劉榜的悼念

散文 | by 潘惠蓮 | 2022-08-23

筆名雲君的香港著名插畫家姜雲行,於今年6月22日在美國加州逝世,享年94歲。雖然他向來低調,但筆名與畫作早已為人熟識,消息傳出後,不少畫迷、小說迷、金庸迷紛紛在網上「曬畫」悼念,推崇雲君是一代插畫大師。資深編輯劉榜與雲君亦師亦友,早在香港任職《良友》畫報的美術編輯期間,便因工作關係,常與雲君合作。劉榜曾多次往美國探望雲君,最後一次在2017年,到他位於湖邊的大宅相聚,暢談甚歡,並看到不少他在晚年創作的油畫。 (閱讀更多)

【字在食.深水埗】小城食記

孫樂欣的〈小城食記〉憶述了一場深水埗的覓食之行。某一天,父親在家庭聊天群組裏發了一張照片,說他去吃深水埗的「番茄師兄」,雖然不是番茄迷,但時不時就會想念番茄酸酸甜甜的滋味。天氣熱也不要緊,吃比較重要。 (閱讀更多)

腐爛和花海 —— 「愛之後存在:〈陽〉小說 x 插畫創作展」後記

散文 | by 麥芷琦 | 2022-08-06

麥芷琦和朋友李楊力(Colby)早前舉辦了「愛之後存在:〈陽〉小說 x 插畫創作展」,她認為,如今看來充滿缺陷的小說和插畫公開展覽、被大家審視,心情一度非常忐忑。但沉澱下來,再回想不同觀衆對我們作品的評價,最感激的反而是在這過程中得到能令人痛定思痛、激發思考的種種批評。 (閱讀更多)

【虛詞.書來也書去】教科書沒有教的事

散文 | by 宸詩極 | 2022-07-31

「十五元一本,不能再貴了。賣不賣?」「要不,你們拿去廢紙店賣吧!」教科書每年也改版,即使內容沒太大變動,也總要把封面換一換。改版是二手書販們壓價的慣用藉口。更重要的是,每家書販的回收價也相去不遠,甚至更低。如果家裡的環境沒有這麼擠迫,有那麼一點空間的話,也不必如此賤價把舊書賣出,更不需要,把自己變成沒有議價能力的存在。教科書沒有教的是,當付出與所得之間失去平衡,一條不完整的問題出現在考卷上,答案又該從何寫起? (閱讀更多)