SEARCH RESULTS FOR "語言"

創傷如何表達,可以療癒嗎?──評《若問世界誰無傷》

影評 | by 葉嘉詠 | 2026-03-04

葉嘉詠傳來《若問世界誰無傷》影評,以敘事學中「呈現」(showing)與「講述」(telling)角度,分析電影以克制冷靜的鏡頭語言,處理性侵創傷的主題。葉嘉詠指出,戲中透過遠景、特寫、聲音與沉默的反差,讓角色按內心真實面貌行動,而非以權威視角介入批判。葉嘉詠亦藉片名與陳奕迅《天下無雙》諧音,點出全片角色皆有身心傷痛,而表層傷害易被忽視。對於創傷最終能否療癒,葉嘉詠認為電影並未給出絕對的答案,而是細膩刻劃人際情感流動,展現與傷痛共存的可能。其開放性詮釋正是該片魅力所在。

美釋出大批愛潑斯坦案新檔案 揭語言學家喬姆斯基深交細節 曾就應對傳媒提供建議

報導 | by 虛詞編輯部 | 2026-02-09

隨著美國聯邦法院及國會委員會於上周五(1月30日)釋出「愛潑斯坦」(Epstein)300多萬頁調查文件,其中部分文件揭示美國著名語言學家兼哲學家喬姆斯基(Noam Chomsky)與已故性犯罪者愛潑斯坦(Jeffrey Epstein)之間的長期往來,以及喬姆斯基如何向愛潑斯坦提供媒體應對建議。

【新書】鍾玲玲《我的燦爛/我不燦爛》代序——筆談:「這是一個關於語言的事實,並非世界的事實」

書序 | by 鍾玲玲, 鄧小樺 | 2026-01-05

香港作家鍾玲玲在1979年及1988年分別出版了詩、文集《我的燦爛》及《我不燦爛》。本此香港文學生活館推出《我的燦爛/我不燦爛》復刻版,並經過作者重新修訂,且以編者鄧小樺與鍾玲玲筆談為代序。在代序中,鍾玲玲先回溯兩書書名之緣起,並指出寫作並無預設準備,乃隨生活需求而生,散文往往捕捉即時體驗與回憶的重演。她視「思念」為語言的事實,而非客觀世界的事實,透過書寫方能確認與虛構;回憶則是身心合一的當下重複,融合精神與身體層面,無需區分「今不如昔」的感慨,僅在茫然中應對。

九龍塘之夜

散文 | by 小煬 | 2025-10-15

小煬傳來散文,記述他與學妹,在一個雨後微涼的週五夜晚,在研究生辦公室出外「放風」,從九龍寨城公園,城市漫步(city walk)至傳說中的豪宅區九龍塘。作為粵語不通的異鄉客,兩人一面自嘲對香港的陌生,一面窺見了與自身苦讀生活形成巨大反差的奢華圖景。那一夜的所見所感,化為一種難以消化的「餘震」,成為日後面對現實焦慮時的慰藉與刺痛。

【新書】崑南《去年人間世》自序

書序 | by 崑南 | 2025-09-22

作家崑南近日出版新作《去年人間世》,為「天地人」小說系列的終章。在自序中,崑南表示與前作《天堂舞哉足下》)相隔二十四年,慨嘆歲月漫長,歷盡人世的愛慾病苦與時代哀傷。他引用左拉、但丁、米基朗基羅等大師,闡述「未完成」方為藝術與人生的真實狀態,強調創作本質的不完整與不連貫。對崑南而言,這部作品猶如一部大腦在璀璨與悲愴後留下的殘卷,是語言與思維互相撕殺後的記錄,透過萬花筒般的視角,達致樂兮醉兮的虛擬境界。

【字遊行·巴黎】Windows

字遊行 | by 孔銘隆 | 2025-08-29

孔銘隆遊走在巴黎的各處熱門景點,因語言的限制使其不得不與AI交流心中悠然生起的疑問。在藝術薰陶的氛圍下,巴黎街頭滿是自行一派的畫家,瘋癲的作派是對秩序的反諷;抽象的筆觸是對瞬間的印象痕跡。20歐羅的交易,買下的是一個瞬間的共鳴,一個你與陌生人之間的交流,用畫筆與眼神完成的對話。

過動公寓裡的怪咖:王和平《怪咖啡因 blame it on the caffeine》詩專輯計畫

其他 | by 小令 | 2025-08-18

詩人王和平早前在募資平台推出一項「詩專輯」計畫,以聲音重新詮釋其首部詩集《過動公寓》中的15首詩作,製成實驗性的有聲書專輯《怪咖啡因》。在臺南的詩專輯《怪咖啡因》導聆會上,王和平以lyre、電子音樂與中文、粵語、英文不同語言互想交織,營造出介乎朗讀、音樂與夢境之間的氛圍,構成嶄新的聲景藝術,用音樂語言挑戰文字的邊界,為觀眾產生閱讀體驗。

台灣資深傳媒人、評論家、作家、詩人南方朔離世,享壽78歲

報導 | by 虛詞編輯部 | 2025-06-13

南方朔,本名王杏慶,台灣著名評論、作家、評論家及詩人,於日前(9日)下午因逝世,享壽78歲。他生前關注時政,長期針砭時事,並參與創辦《新新聞》雜誌。南方朔出版過多部著作,包括《語言是我們的居所》、《在語言的天空下》、《世紀末抒情》、《有光的所在》以及《給自己一首詩》等,並榮獲台灣詩選年度詩獎與中華文藝獎章文學評論獎等殊榮。南方朔勤於閱讀、知識淵博,評論時引經據典,過去被不少傳媒人視為知識份子的典範,更被喻為是台灣最用功的「民間學者」。南方朔亦積極參與台灣民主化過程,以犀利文筆無懼權勢,揭露社會不公與政治腐敗,為民主自由發聲。2013年,他與導演柯一正、作家馮光遠等人發起「憲法133實踐聯盟」,推動罷免「曲從馬意、違反民意」的立法委員,致力推動台灣民主。

葛亮 《靈隱》讀後 ── 疫後和時代變異之際的一封情書

書評 | by 克琹 | 2025-05-08

克琹讀畢葛亮小說《靈隱》,認為葛亮以精湛的文筆,將香港「弒妻案」、SARS與疫情等真實「現象」融入故事當,更以三段鏡像構築小說結構,令整本小說宛如一封寫給疫後倖存者的深情「情書」。小說的故事精彩,甚有許多值得思考玩味再三的句子,一如既往地交織飲食文化、語言變革與人性幽微。

復刻《玫瑰念珠》、《無所屬之玫瑰》 鍾玲玲:寫作是尋找語言的過程

文藝Follow Me | by 黃桂桂 | 2025-05-02

1997年,作家鍾玲玲在出版《玫瑰念珠》之後幾乎收了筆,直至2018年才再次重寫《玫瑰念珠/2018》(此書本無名,書名為方便指涉所加)。最近,香港文學生活館重新復刻這兩本書,後者與〈自由的幻影〉及〈生而為人〉一起,集結成《無所屬之玫瑰》。究竟這個題材為何在二十多年間一直纏繞著鍾玲玲,使她一再地重寫、改寫?

【新書】 班納迪克 · 安德森《語言與權力:探索印尼的政治文化》書摘——〈漫畫與紀念碑:政治溝通在新秩序之下的演變〉

其他 | by 班納迪克 · 安德森 | 2024-09-30

曾著《想像的共同體》、《全球化的時代》及《比較的幽靈》的著名民族主義大師班納迪克 · 安德森最新作品《語言與權力》推出繁體中譯版本。本書的研究核心重回印尼政治的各種面貌之中,印尼不僅是安德森長年研究的重心,更是他逝世之處。印尼的民族意識自17世紀早期荷蘭征服殖民後開始發芽茁壯,20世紀獨立後的當代政治更使用被稱為「印尼語」的語言,然而,語言與民族的關係,經歷了哪些篩選與內化?原本被視為高等語言詞彙的爪哇語,又是如何面臨城市語言的崛起而逐步消亡?這樣的文化撿選,背後又隱含了哪些族群意識? 安德森在《語言與權力》中深入分析了這一複雜矛盾,透過古典詩歌、公共紀念碑和漫畫等多樣材料,探討印尼民族主義的發展與困境。他指出,語言作為民族意識的重要元素,卻同時帶來矛盾之所在。安德森透過爪哇語揭示了語言與政治權力間的複雜關係,反映了語言在政治合法性中的困境。 本書不僅是對印尼政治的剖析,也是對東南亞民族主義的理解。安德森通過溫暖且有力的筆觸,描繪印尼在混亂與極權體制下的真實面貌,成為理解當代印尼與東南亞的必讀之作。 此次書摘選取了〈漫畫與紀念碑:政治溝通在新秩序之下的演變〉一章,一窺印尼政治在不同文本呈現中的演變。

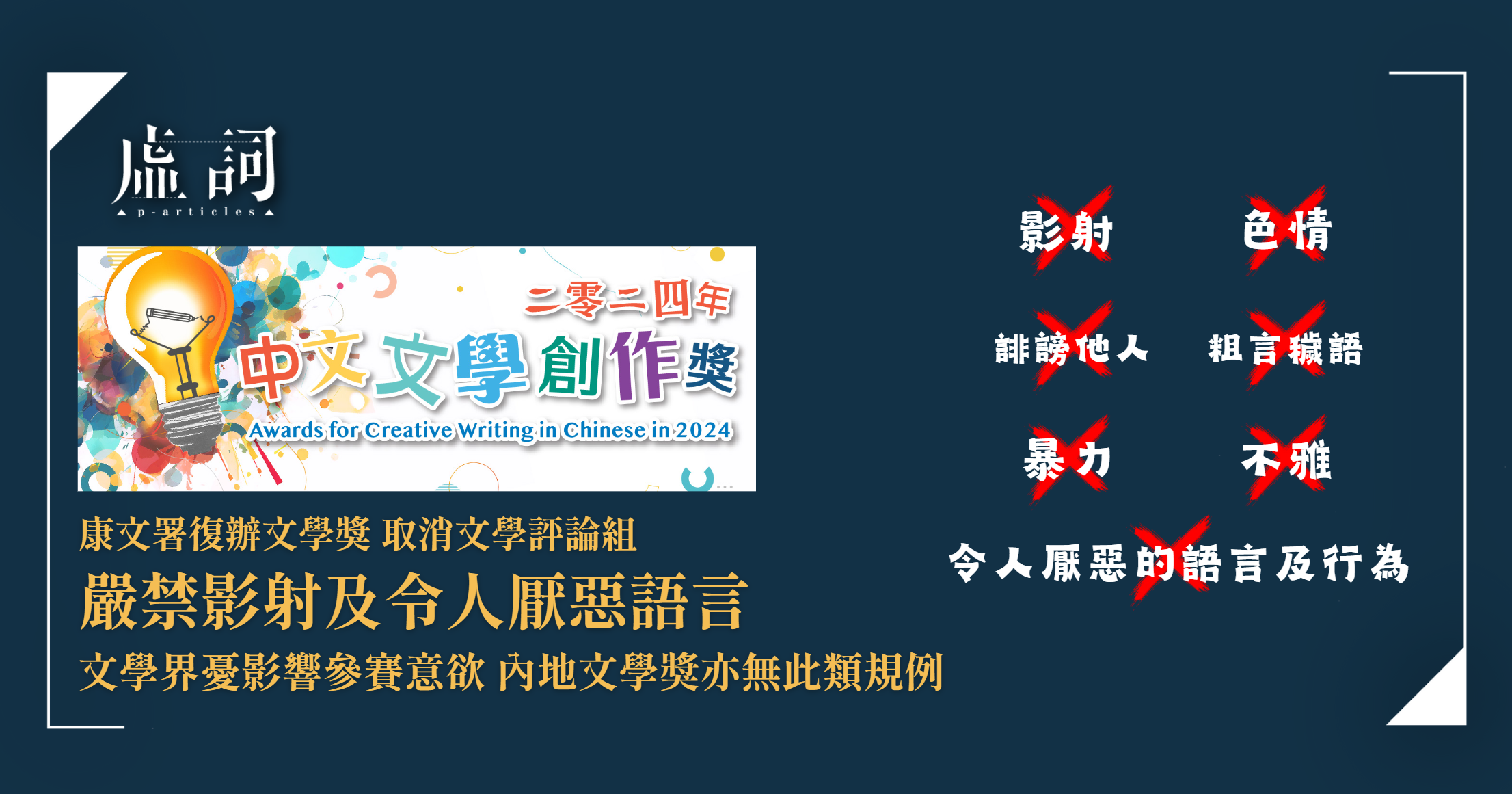

康文署復辦文學獎 取消文學評論組 嚴禁影射及令人厭惡語言 文學界憂影響參賽意欲 內地文學獎亦無此類規例

報導 | by 虛詞編輯部 | 2024-05-06

康文署轄下公共圖書館舉辦的兩大文學獎因內部檢討停擺兩年多,其中「中文文學創作獎」(文學獎)停辦一屆後,將於今年復辦。館方取消文學評論組,並於「來稿須知」新增兩項條款,國安條款以外,亦規定參賽作品不得有影射或誹謗他人成分、暴力、色情、粗言穢語、不雅,及任何令人厭惡的語言及行為,違者取消參賽資格。中文文學創作獎向來為香港重要的創作比賽,是孕育新一代作家的搖籃,而這次新增的條例前所未見,引起文學界及公眾關注。故此,「虛詞」分別訪問七位香港作家及學者,包括曾任評審的學者及參與過不同文學獎的年輕作家。他們圍繞此次條款改動的事件,談到文學獎與創作空間的意義,獎項的認受性等問題,值得我們深思關於文學創作的理念,以及現時香港文學創作的風氣。

【新書】《星球之歌》:地球上的兄弟情誼

書序 | by Luis Arias Manzo | 2023-12-04

詩人不可以被遺落,正如Vicente Huidobro(比森特·維多夫羅,智利著名詩人)所言︰「詩人是一個小神」,而在這種情況下,只有比凡人更特殊的存在才能夠拯救我們倖免於難。這就是為甚麼我堅信並且不斷重複地指出「詩人必須站在為生命而戰的前線」。際此文明危機的時勢,《星球之歌》的詩人正是為世所需的使者。我們用以書寫的墨水正是我們靈魂的鮮血,此所以詩歌如同一頭渴求公義的狂怒怪物,從靈魂裡面闖出來。

【文藝Follow Me】詩化與音樂 身體與語言 由莎翁《十四行詩》到劇場《#1314》

文藝Follow Me | by 黃桂桂 | 2021-11-02

「當詩的想像和身體結合會是怎樣的呢?我覺得這是一個很好的創作起點。」綠葉劇團藝術總監、《#1314》導演黃俊達說。他在劇作《#1314》中以莎士比亞《十四行詩》為創作來源,以詩意的文字結合詩化的身體,帶大家走進一個解構又重構的世界。

李琴峰芥川賞演說震撼文壇 楊佳嫻:「語言往往是最鮮明的界線」

報導 | by 虛詞編輯部 | 2021-10-27

憑《彼岸花盛開之島》成為首位榮獲「芥川賞」的台灣籍作家,李琴峰在八月底舉行的頒獎典禮,發表題為〈賴以生存的奇蹟〉的演說,震撼不少文壇中人的心靈,作家楊佳嫻接受「虛詞編輯部」的文字訪問時,分享了她對李琴峰頒獎演說的想法,以及對其芥川賞新作的期待心情。

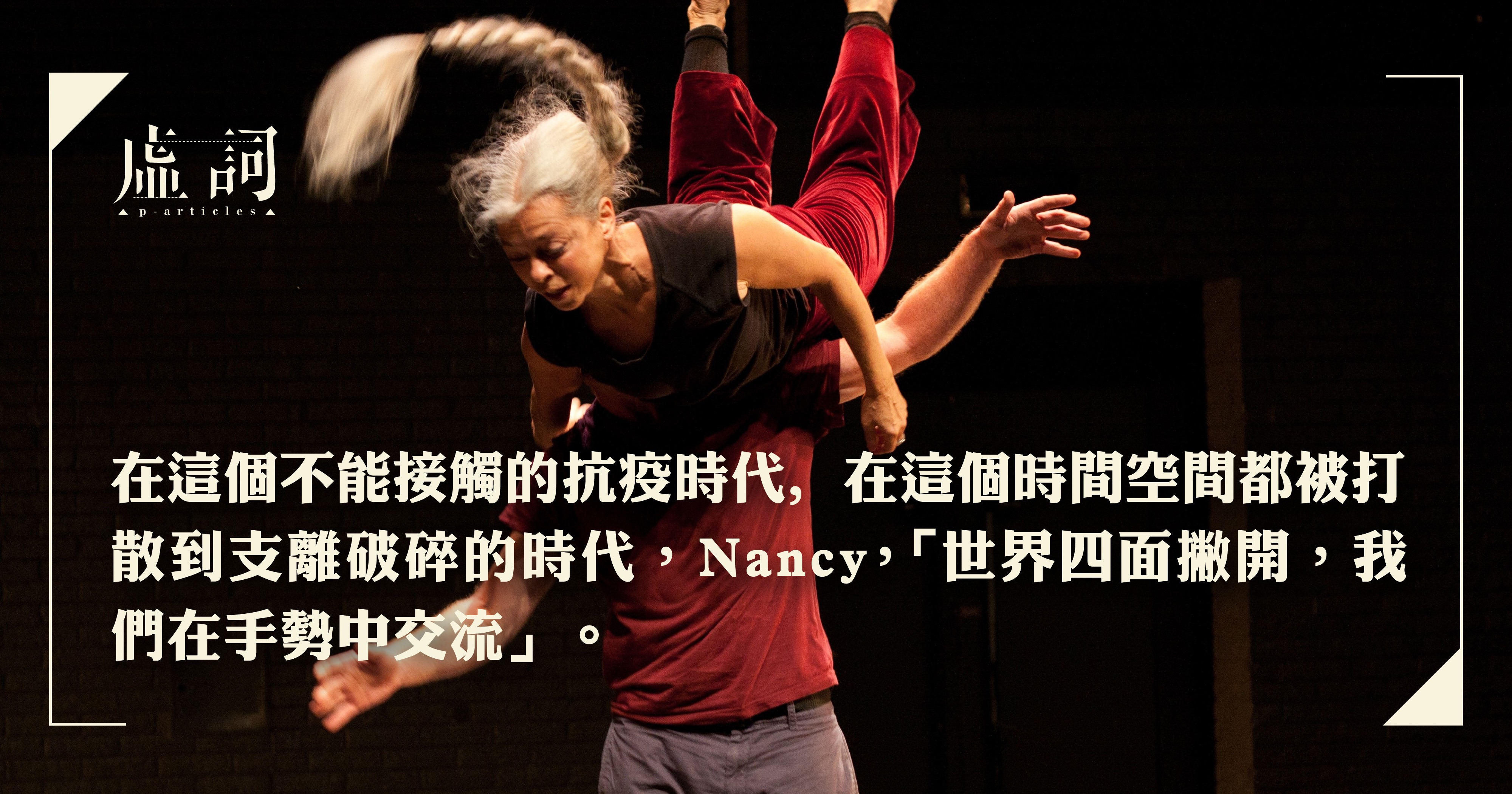

在一個不能接觸的時代,悼「接觸即興」之母Nancy Stark Smith

散文 | by 陳美彤 | 2020-12-18

被譽為「接觸即興之母」的Nancy Stark Smith今年悄然去世,從小學習舞蹈的陳美彤,憶起過去因「接觸即興」這種後現代舞而對空間、力的施或受、身體的動和潛動,都有不一樣的體會。尤其在人與人變得不可接觸的抗疫時代,「接觸即興」更像一種生活哲學。

【教育侏羅紀】我的廣東話學習史

教育侏羅紀 | by 莫昭如 | 2021-12-09

我哋一邊廂見到香港聾人爭取佢哋嘅文化權利(包括對佢哋嘅母語尊重同承認),但另一邊廂我哋就見到中國共產黨點樣將新疆嘅維吾爾族人再教育,漢化,壓制佢哋嘅語言文化宗教,似乎係進行緊一場cultural genocide文化上嘅種族滅絕!

回到歷史現場,細看作家與政治搏鬥的痕跡

報導 | by 謝天燊 | 2021-09-23

近月來政治打壓令人發寒,政府傲慢依舊,警察肆意襲擊市民且無任何代價,香港文學的未來並不樂觀。然而今天香港文學的面貌,亦有過去先行者所積累的貢獻,當時他們面對政治氣候的變化,例如文革,又如何面對?由香港大學中文學院與現代語言及文化學院的香港研究課程合辦的「在地因緣:香港文學及文化國際學術研討會」中,陳智德和林姵吟兩位學者研究的主題正好回答了上述的問題,在政治動盪時記錄下來,希望有助我們參照自身處境。

語言的外在與視差的反思:香港文學和香港文學批評的外邊思維

理論 | by 張歷君 | 2019-05-30

是次「書寫城市的虛實軌跡」研討會請來唐睿博士、張詠梅博士和關詩珮教授等三位學者,分別從普魯斯特(Marcel Proust)、葉靈鳳和李察梅遜(Richard Mason)的作品和翻譯入手,帶領我們探討三種不同的書寫和想像城市的方法。

【虛度年華・廿八】保羅・策蘭:語言之痛,花冠重生

廿八 | by 虛詞編輯部 | 2018-11-12

原名保羅·安切爾(Paul Antschel)的保羅・策蘭(Paul Celan),生於1920年的一個猶太人家庭。1942年,他集中營裡的父親因傷寒病逝;而同樣陷於地獄的母親,更給子彈打穿頸項。1944年,他把自己的舊筆名(Ancel)改為策蘭(Celan)——生命的苦難、沉鬱與流離,都被他放在這個置換音節的名字中;而對於一個與猶太、與死亡對等的詩人來說,1948年,正是他的重生之年。