在一個不能接觸的時代,悼「接觸即興」之母Nancy Stark Smith

散文 | by 陳美彤 | 2020-12-18

(一)

是卵巢癌,離開之前仍在跳舞,Nancy,Nancy Stark Smith,「接觸即興之母」在2020年5月1日於美國佛羅倫斯家中離世,終年68歲,離開時好友和音樂家伴侶Mike Vargas陪伴左右。 我在想,一個對身體如此敏感的人,會如何細嚐生命動能慢慢消減然後步入死亡的呢?

收到消息的前一天,我在做人體雕塑模特兒,把自己穩定安放在轉轉枱上待雕塑導師把轉轉枱轉去一個方向,過一會,又轉去另一個方向,我聽著導師和學生在討論我肋骨和胸部那兩條最難拿捏的孤線,定格靜止擺姿勢當然會有一兩塊肌肉感覺不太自在,尤其是在扭轉的那一大條肌肉,但我仍然安心地把自己的重量安放在可以信賴的依靠上呼吸。

吸氣空間擴張﹑呼氣安放重量…… 漸漸地,感知就變得愈來愈客觀,身體的觸感﹑聽到的聲音﹑一呼一吸間膨漲又收縮的內在……一切都不過是客體,在圍著我討論著我身體的人們﹑甚至是我身體的本身,一切都不過是客體,剩下的憑藉就只有「接觸」和「呼吸」……我的身體接觸著轉轉枱,一會,雕塑導師又再把轉轉枱轉到另一個方向,那刻我在想,如果我的死亡可以是如此,安穩﹑客觀,直至接觸的覺知也一一離去﹑最後口氣都被呼出,那已經相當不錯。

翌日早上,我收到Nancy離世的消息,我在想,我應如何告訴仍在睡夢中的Y?最後,在Y打開睡房門傍傍狼狼正在打點的時候,我告於她︰「喂,Nancy,Nancy Stark Smith今早過身了。」

「吓!」

「Facebook有悼文,Wikipedia未有更新。」然後在她擠牙膏的時候,她說︰「在一個不能接觸的時代,我們可以如何悼念她呢?」

「嘩,妳呢句係咪準備打上Facebook㗎?」

「我怕我俾人打!」的確,Y的黑色幽默,未必人人吃得消,在一個不可以接觸的﹙抗疫﹚時代,我們應如何悼念Nancy呢?

(二)

遠在B城的T給我發短訊說早晨,我在想,應如何告訴T Nancy Stark Smith離世的這件事,應該稱她為「舞蹈家」嗎?對於一般人來說﹐那有人會聽得懂什麼是「接觸即興」﹙Contact Improvisation﹚,吃早餐時,我才記起來,是,是可以稱她為「舞蹈家」的,「接觸即興」是「後現代舞蹈」的其中一個流派,我記起來了,對,這種事是要「記起來」的,從來命名都是後設的,是局外人以歷史視野描述已經發生了/仍在發生中的事情,好讓大眾能夠普遍地釋別事物。

為什麼我會猶豫應否叫Nancy做「舞蹈家」?在我的認知與經驗裡,我理解,「接觸即興」本來是無關舞蹈的,它是種種基於身體接觸的動作實驗,實驗是為了理解身體作為純粹物理的身體,它的動的可能性。人們可以在接觸即興的過程中,慢慢建立對身體結構﹑重量和力量轉換原則及動能法則的理解,再在基於兩人或多人身體接觸中的重量轉換﹑力量及動能的給予和接受,慢慢因為力和反作用力﹑動和被動的關係,構成兩人或多人相互彼此以最經濟的力去一起郁動,它是一種關於以觸感覺知身體力量轉換的非語言溝通﹑它是運動中「念」和「力」的轉換﹑它是在時時刻刻在變的運動處境中嘗試導引方向又讓無常打破前設……

在這種以身體作為純粹物理身體的實踐中,不存在男性一定要把女性撐起,胸部比手臂更不能觸碰這事情,在「接觸即興」中,「接觸」被還原至物理法則上的接觸,就在相互彼此的觸碰點的面積都是一樣的這個定理上,接觸是平等的。「接觸即興」就是在自然和平等的物理法則中,耍玩力的轉換。

這種「無關舞蹈實驗」始於上世紀70年代反越戰﹑嬉皮士氛圍的美國,當時有一班本來不是舞者的人,他們走在一起,做著各種不同的運動實驗 ,志在尋找關於身體動的可能性,本身是體操運動員的Nancy Stark Smith就是當時那個實驗群體的其中一員。

Nancy是眾人心目中的「接觸即興之母」,我小時候學跳現代舞已經聽過好多關於Nancy的故事,例如,Nancy是一位從來沒有因為跳舞而受傷的舞者,小時候跟著老師以身嘗過這種「接觸即興」技法就覺得做一個不因為跳舞而受傷的舞者其實也不算是什麼奇蹟,因為接觸即興是一種關係平等,用力可持續的舞蹈,這種舞蹈從來都不是為了取悅他人和挑戰極限而跳,而是以身體接觸作為媒介,探索﹑發現和理解自己和別人的身體,理解力量轉換的法則,從而學習善待自己和別人的身體﹑學習與自然法則同在,學習接納和欣賞無常。

有時,「接觸即興」看上去會很搶眼球,把一個人抱起或在另一個人身上飛旋,但這些都不是「接觸即興」的終極追求,「接觸即興」更多時是只有「接觸點」和「用力方向」的指引或建議,「昇起一個人」不過是接觸與駛力/接力方向的順勢結果。而這件事,幾乎可以與體重﹑高矮﹑肥瘦無關,它只是依靠著萬有引力和動能指向等物理法則的力的順勢或轉換,配合「接觸即興」參與者以相互接觸點作為接收訊息的依據,在變動中對於力量作出「受」或「拒」等等的選擇。

我不熟理論,不知道「接觸即興」被稱為「後現代舞蹈」的確實原因,但我覺得這種技法最迷人之處就是它從來都不編排外型,只導引使力的法則,於是,你能看出所有舞動中的身體都是內裡有種邏輯和法則在推動,但對於外在動作的形相倒沒有絕對的把握,這恰巧呼應了後現代主義所強調的形式解構吧,那形式解構了之後,這種新技法又帶來了什麼劃時代的意義?

同理,我不熟理論,容我從我僅知道的﹑我的個人經驗和我的觀察出發談談。先不說我遠方的歐洲,說說台灣,我其中一個最敬佩的舞團,古舞團。古舞團的團長古名伸老師被雲門舞集創始人林懷民先生稱為「台灣第一代紅褲子出身的舞者」,她是最早期唯一一位在美國與Nancy Stark Smith 和Steve Paxton等人共同做「接觸即興」實驗和實踐的亞洲人,在台灣戒嚴時代結束後,古老師從美國帶著「接觸即興」實踐經驗和技法回台,開始在民間傳藝,白手興家,當時她告訴自己,我跳的這種舞蹈是要兩個人跳的,於是她開始在民間公開招募任何想跳舞的學生,沒有門檻,無須有舞蹈經驗,費用全免,反正她只教她想教的東西,因為「接觸即興」這種技法平等開放,平民素人也可以學,古老師就從貼手寫黑白影印宣傳開始,用了20年的時間,慢慢建立「接觸即興」平台,可以想像互不相識的平民可以在城市的公共空間上一起跳舞嗎?而且跳的是一種要完全信任一個陌生人,把自己身體的重量安心地交給對方的舞蹈。我2017年親赴過台東參加過古舞團的夏季「接觸即興」工作坊,我很記得一位台灣原住民同學感動落淚的分享,她說,她是從原住民鄉郊搬到城市,其實是不太適應城市,她說她在接觸即興的課室裡,終於發現原來自己的身體仍然是可以跳舞的。

再說說中國大陸,在中國大陸的各大城市,也有「接觸即興」的舞聚,我2016年的時候上深圳參加過一次,可以想像來自全中國各省市的人為了跳舞走在一起嗎?相見的時候,我們甚至未知道對方名字,聽不太懂對方口音,我們就來用肌膚和重量對話,冇文字﹐冇語言,只有身體和身體的相遇。

最後,說說我自己,2017年的時候,我獲邀參與一個在特殊學校實行的,為期一年舞蹈計劃,會和我們一起跳舞的是一班嚴重身障和沒有文字語能力的孩子,當大部份在特殊學校工作的老師都在懷疑我們的時候,我們信心堅定地跟特殊學校的老師們說,這班孩子需要跳舞,這班孩子可以跳舞!當時,我們團隊帶了兩種舞蹈技法入學校,其一是「舞踏」﹙另一個後現代舞蹈的流派﹚,其二,就是「接觸即興」,當我們自己也反覆問自己到底有沒有挽著這班坐在輪椅上沒有文字語言表達能力的孩子的手讓孩子「被跳舞」的時候,「接觸即興」的技法給我們一支很大的強心針,最起碼,在人有語言能力之前,接觸的「受」與「退」是更原始的本能反應,接觸,就是沒有文字語言能力的孩子可以示意拒絕的媒介,但當接觸一旦發生之後,就算彼此再沒有在接觸點上發展出更多的拉或握﹐力量的施或受﹐從而發展出更多的動作,當接觸一旦發生之後,我們彼此觸碰的面積是一樣的,接觸,是真是不虛的,平等的。 如果接觸是如此真實不虛又無可取締,那麼,「在一個不能接觸的時代,我們可以如何悼念Nancy呢?」

(三)

脫下口罩後,我們吃麵,大口大口地吃,有講有笑地吃,直至結賬離開,我們再戴上口罩,兩人走在入黑冷清的上海街上,走著走著,我跟Y說︰「其實都幾傷心……」,「那當然……」Y說。

說話的時候,我們用左腦社交,幽默是修辭技巧,繞過我們知道今日的我們未有時間直視的內裡。 畫畫的時候我們不說話,Y站穩把她的呼吸和我赤裸身體的緩慢移動對位,她用身體感應我的身體,我的身體劃過空間,空間劃過Y的身體再廷伸至筆墨紙張,Y專注在她紙上的創造,

而我,是完全的回歸自身,呼吸帶動內裡擴張又鬆馳﹐筋骨肌肉輕微的變動引起重心轉換以致姿勢變動的連鎖反應,我謙卑地聆聽,被動而動……

我與Y共處一室,沒有身體接觸,她有她的畫畫,我有我的內觀慢動作身體研習,在某種意義上,我們互不相關,又平衡並置,在同一空間裡……Nancy在臨終前的30年,開始與一班跟隨她的「接觸即興」實踐者發展一套用以描述﹑觀照﹑研究和編排即興舞蹈的工作方法,UnderScore(中譯︰潛動譜)。

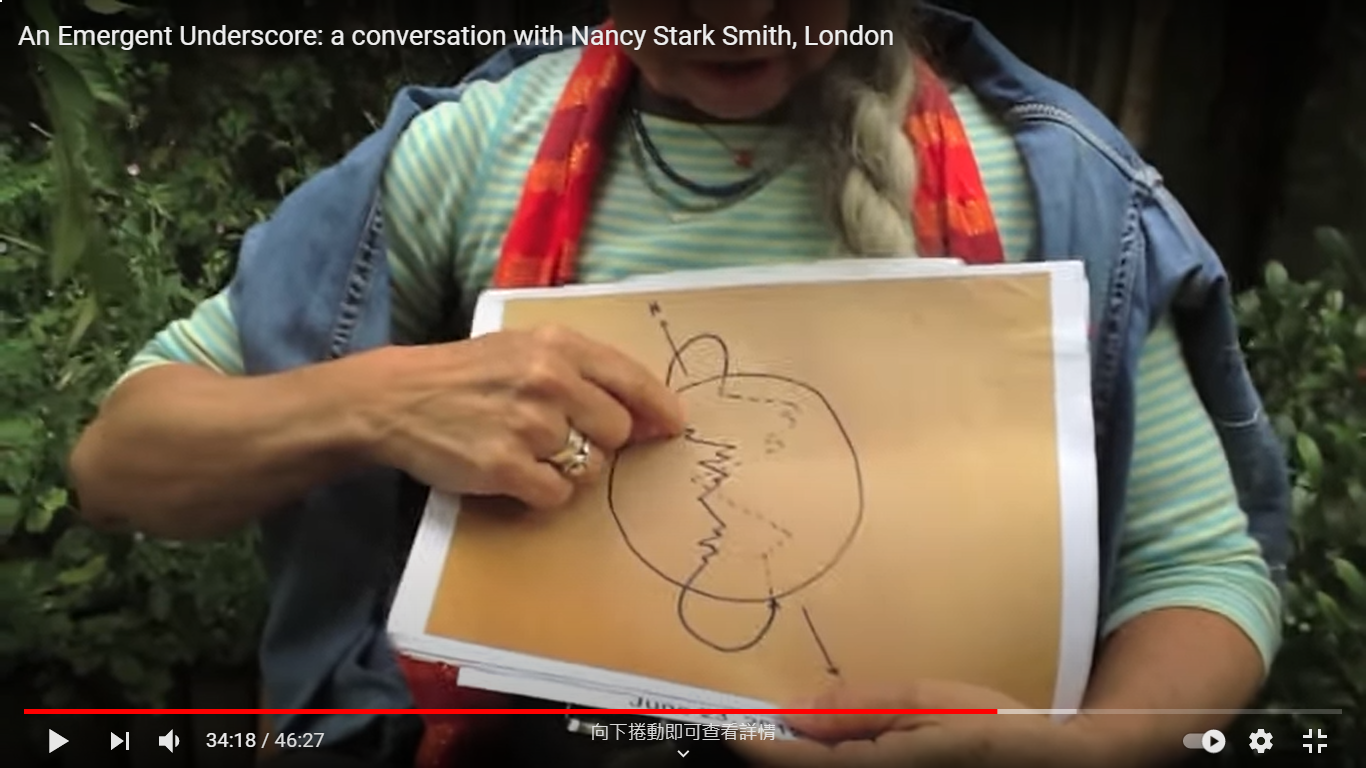

Nancy 2012在倫敦接受dance.tech-tv的訪問時提到她開始與一班「接觸即興」實踐者書寫「潛動譜」的緣起,她說,在開始了「接觸即興」教學的15年後,她開始對她自己累積下來的教學素材感到困乏,於是她慢慢開始一些新的試驗,開始的時候,大家都有點迷惘,「到底她在做什麼呢?」,比如說,Nancy走入課室,在空間內放置一些圖像,用圖像來啟動一種身體動作的狀態,然後誘發大家開始四處移動開始即興,直至到了某一個定點的時機,她慢慢進入其中,帶大家聚焦深入做某幾個身體練習。回看這段經驗,其實Nancy就是這樣漸漸地不用身體練習為本的方法去教,而是純粹開放﹑啟動﹑誇發一個非語言身體即興空間,又續繼層層導引和推進個別和整體,她關心的已不單單是雙人練習,而是個人和集體在同一個時空內裡裡外外的多重存在︰非語言互動﹑意識﹑身體﹑個人﹑集體﹑環境因素(聲音﹑溫度﹑光聲……)﹑運動在空間留下的動能﹑運動在身體和空間留下的痕跡……

Nancy坦言,一開始的時候,連她自己也不能說明白她試著做的到底是什麼,直至有一個夏天,她有一個學生問了她一條「聽下去像這樣的問題」,學生問︰「你知道嗎?課堂的那一部份, 我們突然集體地很靜﹑動態微小﹑深入內裡……」,然後另一個學生又接著說︰「你知道課堂的那一部份嗎?我們都很激烈地跑﹑跳﹑撞擊﹑飛璇……」Nancy以疑惑的語氣回應她的學生說︰『是……是,我知道你在說什麼,「課堂的那一部份」……是,我知道「那一個狀態的感覺」, 但「課堂的那一部份」?』

Nancy說,她知道學生所指的是「那一個狀態」,但她大概是不太認同學生的用字﹐以「課堂的那一部份」來形容場域在某一個時刻出現的某一種特殊的,在動的﹐仍在動的狀態。她開始覺得,她曾多次隨機地在這種開放的舞蹈即興場域中經驗過﹑到達過的那些在動﹑仍在動的狀態的背後其實是有一種邏輯﹑一種潛法則﹙Underscore﹚﹐有註腳,有依據在驅使的。

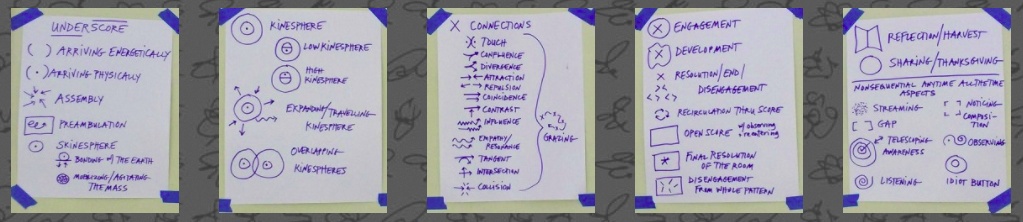

於是,Nancy開始用符號去紀錄這種在開放舞蹈即興空間內會發生的種種狀態的種類和特質,寫成了五頁單面A4紙的Underscore﹐潛動譜。

五頁紙的潛動譜依次序看,第一﹑二頁是關於個人進入舞蹈空間後種種登記感知準備帶身體和意識進入現場的活動 ; 第三頁是關於身體接觸未發生之前種種與他人聯繫與舞動的可能性; 第四頁是關於有身體接觸的舞動關係和整個場域中所有個人和小組關係共同發展出的整體處境,最後一頁是關於總結和觀照經驗及其他各種會隨機出現的狀況。 Underscore﹐潛動譜關注的不只是一段段基於身體接觸而發生互動的雙人舞蹈,而是書寫整個在即興舞蹈場域裡發生的種種現象,這些現象普遍但不絕對地有其順序的邏輯,比如說,一般而言,接觸即興參與者進入舞蹈空間之後會一個人躺在地板上緩慢伸展暖身的,但如果暖身是由兩個人相互接觸的一點慢慢展開亦是可能﹑可以和會發生的。Underscore﹐潛動譜依普遍的順序紀錄了種種在即興舞蹈場域發生的現象,場域集體狀態的轉變﹑意識的轉變﹑身體的轉變﹑個人與地心吸力與環境的關係﹑接觸即興﹑開放空間……等等等等,Underscore﹐潛動譜盛載了種種關於舞蹈﹑行動和即興的可能。

舞蹈是被空間盛載的,舞蹈會在空間劃過線條擾動氣流﹐從舞動中漸漸止息下來,靜立不動,身體會感受到空間裡仍在流動步向歸零的氣流﹑還有身體內裡的血液循環﹑骨頭關節微少的重心轉換和安放﹑一呼一吸間肌肉的擴張鬆馳……在「接觸即興」裡,這種「不用而動」的靜立感知練習被稱為「Small Dance (小舞蹈)」。有時,Nancy會邀請舞者們面向一個特別的方位做小舞蹈﹐譬如說是舞者自己出身的方向或者是舞者在課堂結束後要去的下一個地方的方向,面向那邊默站,想像感知無限延展甚至超出舞者所身處的房間。

2000年法藉舞者Claire Filmon向Nancy 建議連繫全球不同城市的即興舞蹈群體舉辦同步的Global Underscore﹐全球潛動譜,即在北半球夏至的那一日,全球各大城市依主辦城市的時間同步進行一節四小時的Underscore﹐潛動譜舞蹈即興﹐在舞蹈開始之前,全體舞者會面向舞蹈室的東面靜立做一次「Small Dance (小舞蹈)」,想像自己面向前方正準備進行潛動譜舞蹈即興的另一個城市連結,在潛動譜舞蹈即興結束的時候,全體舞者會面向舞蹈室的西面做「Small Dance (小舞蹈)」,想像自己與前方的城市連結。舞蹈會在空間裡構成氣流,在舞蹈過後舞者們一起在默站練習中靜聽舞蹈在身體裡裡外外﹐在空間留下的餘韻,把感知無限延伸,用想像力和意念把處身其中的舞蹈空間的能量流接去下一個城市,然後下一個城市又接去下一個城市再下一個城市,如是者,在每年的北半球夏至的那一日,就會有一條「舞動能量流」繞過地球一周!

Global Underscore﹐全球潛動譜,串流舞蹈能量環繞地球一周的這件事聽下去好像很無稽,但在這個可以在電腦屏幕聽到一個分別由每個在家的個人在網上組成的一個合唱團線上同步唱完一首歌的抗疫時代,又有否讓你我更加看清楚,空間的實相本來就是超出眼能見﹑耳能聽﹑四肢能及的範圍,能擴闊連繫更寬廣的空間的電腦其實是人造出來的,如果這樣的一部電腦也是由人造出來的話﹐那﹐你又相不相信我們身體本身也有連繫到更寬大的空間的能力?當感知高度打開的時候,我們不是聽得見門外有人準備敲門嗎?在一個不可以接觸的抗疫時代,我實在是時時想起好幾次似乎是有點「超越時空」的「潛動」經驗……

時間,回到2016年的夏至,我一個人背一個小背包,坐火車去到羅湖口岸,過關後坐深圳地鐵去到深圳的一個小區,為了跳舞。因為Global Underscore﹐全球潛動譜是全球同步的,依當年的主辦城市時間,我們在晚上十時開始跳舞,跳到第二天凌晨的一點鐘,在一個舞蹈室擠了來自全中國各省市的舞者,當年,我在「即興詞卡」中抽到一個關鍵字是「Duration﹙持續時間﹚」。Nancy鼓勵舞者在開始Underscore潛動譜即興之前在自己的內心「Plant a Seed ﹙種一粒種子﹚」,這粒「種子」可以是一條問題﹑一張圖片﹑一個身體部位﹑動身質地﹑意象﹑詞語﹑故事﹑意念﹑動機,或者是詞卡上的一個關鍵詞﹐反正﹐這個心理建設是很個人的﹐沒一定要別人分享﹐重點是﹐你在跳舞前想過它一次就要放下它,把它拋諸腦後﹐在跳舞的時候全心全意活在當下聽身體的,當舞蹈即興結束,你抽身觀照經驗過的種種的時候,或者,你會找到你當初種下的種子跟自己的關係。 我記得,當年,我是放棄用我抽到的「Duration﹙持續時間﹚」這個字作為我的素材﹐當時我沒有告於任何人,我帶去的種子就是我的身體,我的香港身體,背後有一個香港人能看見的歷史時空。我內心的意志非常堅定,真的是要拍心口說,我帶來的就是我的身體,我的香港身體,沒其他,就是我的身體!當然,我當時沒有告訴任何人﹐亦無須要告訴任何人﹐而我至今仍然很記得舞動中的那一刻…踏入凌晨,即興舞聚臨近結束的時候﹐所有舞者都愈跳愈烈,在燈光半開半關的舞蹈室裡﹐我選擇了慢慢地步入在激烈舞動的舞者們中間,背向香港﹐面向一個歐洲城市﹐踩穩地下,力量從地下延伸至腰﹐再去到肩胛骨﹐再去到上手臂,腋下﹐下手臂﹐手掌,手指,我就是如此力從地起﹐接通天地地舉起了五隻手指,定點站了在舞動的能量流當中!我好記得,就在我堅定地站著﹐想像背後是香港﹐前面的更遠是歐洲的時候,旁邊跳得激烈的舞者們翻動氣流,氣流劃過我的身體的感覺,有一刻,我是莫名其妙地毛骨悚然,熱淚盈眶……直至2019年的夏天﹐當我一次又一次走在街上﹐走在堅起五隻手指的人群中的時候,我又想起當年上深圳跳Underscore潛動譜時我背向香港﹑面向歐洲那彷彿被閃電穿過身體的瞬間,然後,我想起當晚抽到的那張上面寫著「Duration﹙持續時間﹚」的「即興詞卡」,對,人群﹑身體﹑意識和時間都是在持續地動和潛動……

時間,回到2017年的7月,我正和一班做藝術的朋友在一間特殊學校為我們在校內搞了持續了一年的舞聚搞一個參與式結業展演而忙得不可開交的時候,新聞傳來了劉曉波先生病重彌留的消息﹐編舞M在計劃團隊的通訊群組中留了這樣的一個短訊﹐是這樣的一份功課︰「告訴我﹐我們正在做的這件事跟劉曉波先生快要離世的這件事的關係。」我們入去一間照顧全香港身障和智障程度最嚴重的特殊學校做藝術﹐我們由一開始就知道,我們要做的藝術不是表演﹐而是開放空間﹑呈現本質,而我們相信,關係不是被建構,而是被盛載的,就算孩子是所謂的「動也不動」和所謂的「不發一語」,只要我們是在同一個時間空間內共存,我們和孩子之間是沒有可能沒有關係的。而如果,空間本來是沒有邊界的,在那個特殊學校禮堂以外正在發生的事件,亦是跟我們處於同一個時空中,所以,M的問題是絕對對境的。我把M的問題植入內心,成為我的「潛動種子」,綵排的時候,孩子和我們梅花間竹地站成兩條打對面企/坐在輪椅上的線,我們在做一個「隔空傳動作」練習,打從我們對陣而站的那刻開始,我已經找到「潛問題」的「答案」了,看著我們真的如此純真地不用言語交換動作的時候﹐我感動得眼發淚光……我,我看見劉曉波妻子劉霞的詩句﹐是看見而不是讀到﹐是看見劉霞的詩句——「世界四面撇開﹐我們在手勢中交流」。

時間﹐回到2020年5月1日的早上,我在臉書看見一代舞者,後現代舞「接觸即興」之母Nancy Stark Smith離世的貼文,我在Y睡醒後傍傍狼狼正在打點的時候告訴她Nancy離世的消息,她大叫了一聲﹐「吓!」﹐然後說﹐「在一個不可以接觸的﹙抗疫﹚時代,我們應如何悼念Nancy 呢?」

說話的時候,我們用左腦社交,幽默是修辭技巧,繞過我們知道今日的我們未有時間直視的內裡…… 畫畫的時候我們不說話,她有她的畫畫,我有我的慢動作身體研習,共處一室是我倆唯一的關係,漸漸地,我在想著Nancy在空間裡穿梭畫線,靜止的時候,我把能量歸納,用想像力把這些都送給Nancy,結筆後﹐Y把畫作攤出來,我們蹲下,看畫,繼續沒有對話,直至,Y指著其中一幅畫說︰「這幅給Nancy。」

在這個不能接觸的抗疫時代,我們就是如此安靜地互不相關又平衡並置。

Nancy謝謝妳教會我接觸的平等﹑身體和意識的動和潛動﹑身體邊界和時間空間的無邊界,在這個不能接觸的抗疫時代﹐在這個時間空間都被打散到支離破碎的時代,Nancy﹐「世界四面撇開﹐我們在手勢中交流」。