SEARCH RESULTS FOR "法國"

港產動畫《世外》登安錫影展 首映後掌聲不斷 首獲美發行商購買發行權

報導 | by 虛詞編輯部 | 2025-06-24

香港動畫電影《世外》入圍有「動畫界奧斯卡」之稱的法國安錫國際動畫影展2025「午夜特別場」,並於6月11日完成世界首映一連三日共三場放映全場爆滿,現場反映熱烈,放映後掌聲與歡呼聲不斷。《世外》是繼2003《麥兜故事》後,相隔22年再次有港產動畫登上安錫舞台。擁有宮崎駿電影《蒼鷺與少年》發行權的美國發行商GKIDS於6月宣布購入《世外》的北美發行權,成為首部獲得此待遇的香港動畫,將作品推向全球。

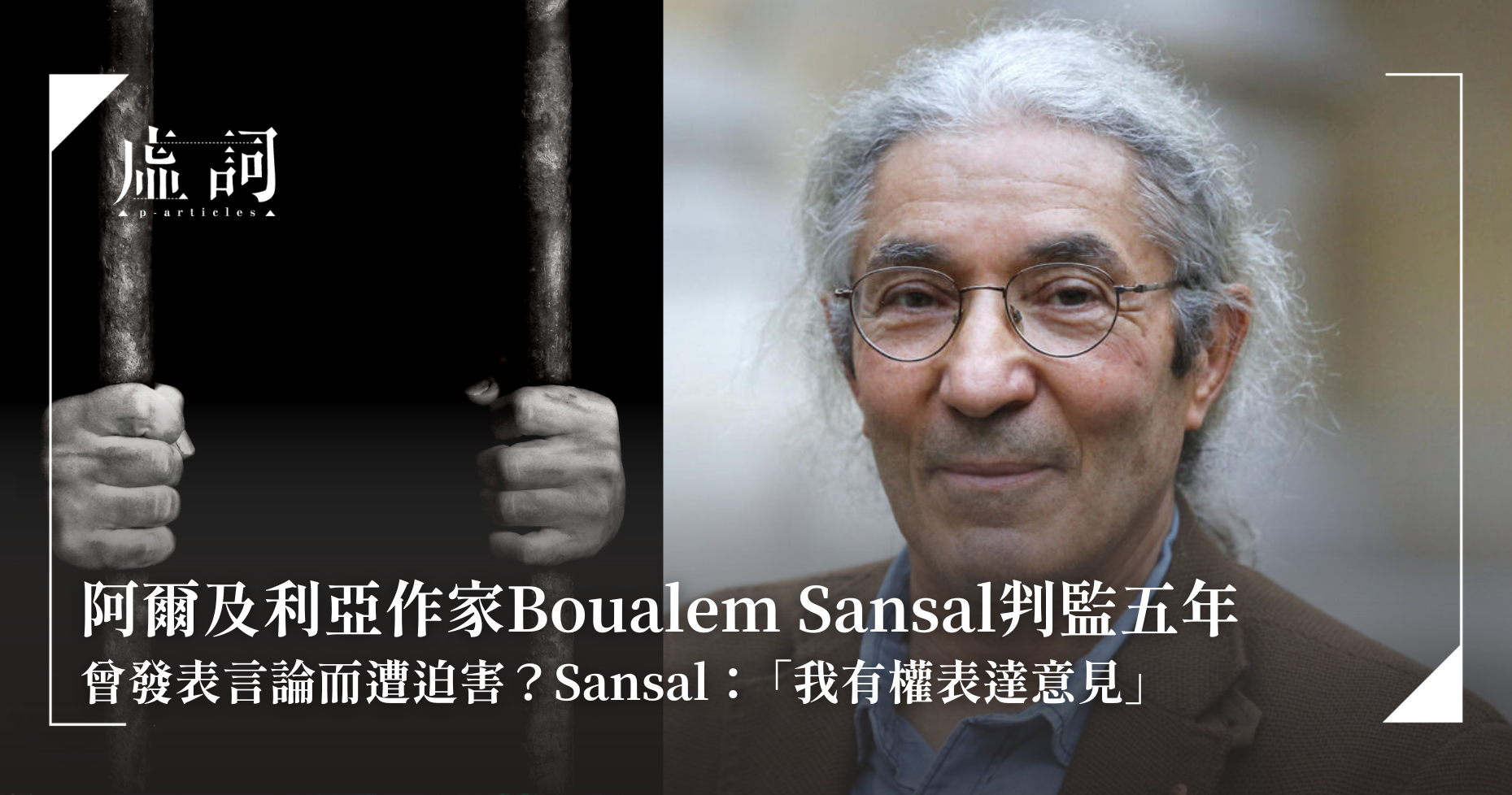

阿爾及利亞作家Boualem Sansal判監五年 曾發表言論而遭迫害?Sansal: 「我有權表達意見」

報導 | by 虛詞編輯部 | 2025-04-08

阿爾及利亞作家Boualem Sansal於3月27日被阿爾及利亞法院判監5年,判決聲明指Sansal破壞國家統一、侮辱官方機構、損害國家經濟等。去年他接法國媒體《Frontières》採訪時表示,法國在殖民時期不公平地將原本屬於摩洛哥的領土劃給阿爾及利亞,隨後被阿爾及利亞當局逮捕。裁決引發社會嘩然,眾多作家、組織及法國政府官員呼籲阿爾及利亞政府釋放Sansal,事件亦使法阿關係持續升溫。

看完它就像打開潘朵拉的寶盒:《區判:品味與美學的知識漫畫》

書評 | by 翁稷安 | 2025-03-21

漫畫作為一種視覺敘事媒介,直觀易懂,一直以來都是教育與啟發的重要工具。法國漫畫家蒂法恩‧里维埃將社會學大師皮耶‧布赫迪厄的理論消化,創作出《區判:品味與美學的知識漫畫》一書,以漫畫的方式揭示我們所有的品味選擇,都深深受制於階級的牢籠,並期望讀者讀畢後決心作出改變,甚至徹底的革命。

法國作家及出版商聯合控告FB母公司Meta 指控使用未授權作品訓練AI模型 「行為近乎剽竊」!

報導 | by 虛詞編輯部 | 2025-03-21

為提升AI模型的實用性,各大AI公司競相投入大量資源,使用多樣化的資料與文本進行訓練,然而灰色地帶與爭議仍然存在。近日,法國全國出版聯盟(SNE)、全國作家和作曲家聯盟(SNAC)和法國文學家協會(SGDL)聯合對美國科技公司Meta(Facebook、Instagram、WhatsApp母公司)提出訴訟,指控Meta「未經授權大規模使用受版權保護的作品」來訓練AI模型,更斥「行為近乎剽竊」!

《艾曼紐》小輯

專題小輯 | by 虛詞編輯部 | 2025-03-06

《艾曼紐》(Emmanuelle)作為情色文學的經典,自出版後成為電影改編的對象,其直白的性愛描寫和對女性慾望的坦率探索吸引眾多觀眾。編輯部由此組成小輯,收錄《艾曼紐2024》導演Audrey Diwan訪問文章,談及電影如何呈現主角透過慾望尋找自我的故事;葉嘉詠就《艾曼紐2024》選擇香港背景,述說戲中香港所展現的文化;姚金佑則論述《艾曼紐》(1974)非單純一部三級片,佐以法國哲學家喬治·巴代伊的《情色論》理解戲中「情色」二字。

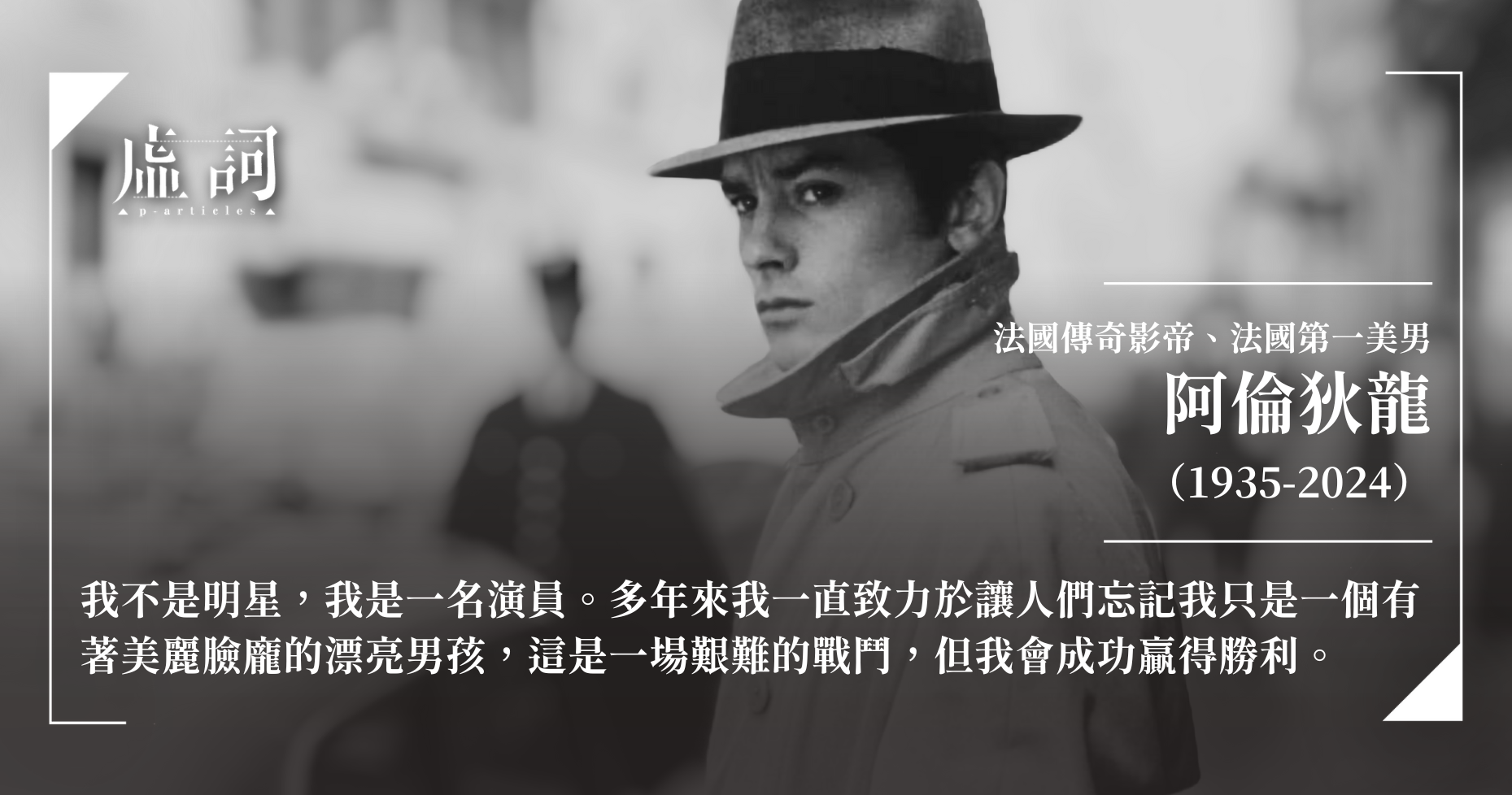

悼阿倫狄龍(Alain Delon):回顧英雄的獨行浪漫

如是我聞 | by 陳廣隆 | 2024-08-26

上周離世的法國殿堂級影星阿倫狄龍(Alain Delon),已在他法國杜希的莊園內落葬,約百名影迷在莊園大門外送別。陳廣隆想起2005年的「英雄式浪漫: 回顧阿倫狄龍」節目,正好有收藏當時的特刊,便重讀邁克論其美貌的文字。阿倫狄龍的作品超過80部,要完整地勾勒他的電影生涯絕非易事,當年回顧展便選映了他最具代表性的作品,當中不少由名牌導演執導,包括安東尼奧尼、梅維爾、維斯康堤、約翰路斯等等,而這些演導的作品,亦正好拼湊出最優秀的法國電影。

【Cine Fan夏日國際電影節2024】以康城得獎作《狗陣》及《完美物質》開幕 黃綺琳參導閉幕電影《愛情城事》 懷念日本名導相米慎二、法國新浪潮先鋒杜魯福

報導 | by 虛詞編輯部 | 2024-08-14

Cine Fan夏日國際電影節(Summer IFF)2024於昨日(14日)揭幕,開幕電影皆為康城影展得獎作──由管虎執導、彭于晏主演的黑色寓言《狗陣》獲「某種觀點大獎」,而由法國女導演歌拉莉花潔(Coralie Fargeat)執導、狄美摩亞(Demi Moore)及瑪嘉烈戈利(Margaret Qualley)擔綱的肉體恐怖類型片《完美物質》獲「最佳劇本」,兼是亞洲首映,為一連十三日的光影盛事揭開序幕。

【文藝Follow Me】從「Outsider」角度從新發現香港——訪一條褲製作《香西法蘭港》

文藝Follow Me | by 黃桂桂 | 2024-05-30

誰是香港人?離開了是不是香港人?留下來的該如何做香港人?「一條褲製作」藝術總監故海輝在想這些問題時,倏地想起自己於2007及08年間去倫敦讀書的日子,那時每隔幾天,他便想到唐人街吃一碗叉燒飯。「我最覺得自己是香港人的時候,就是我離開香港的時候。」於是當他要思考甚麼是香港人,就想到不如用一個「外國人」的目光去看香港。

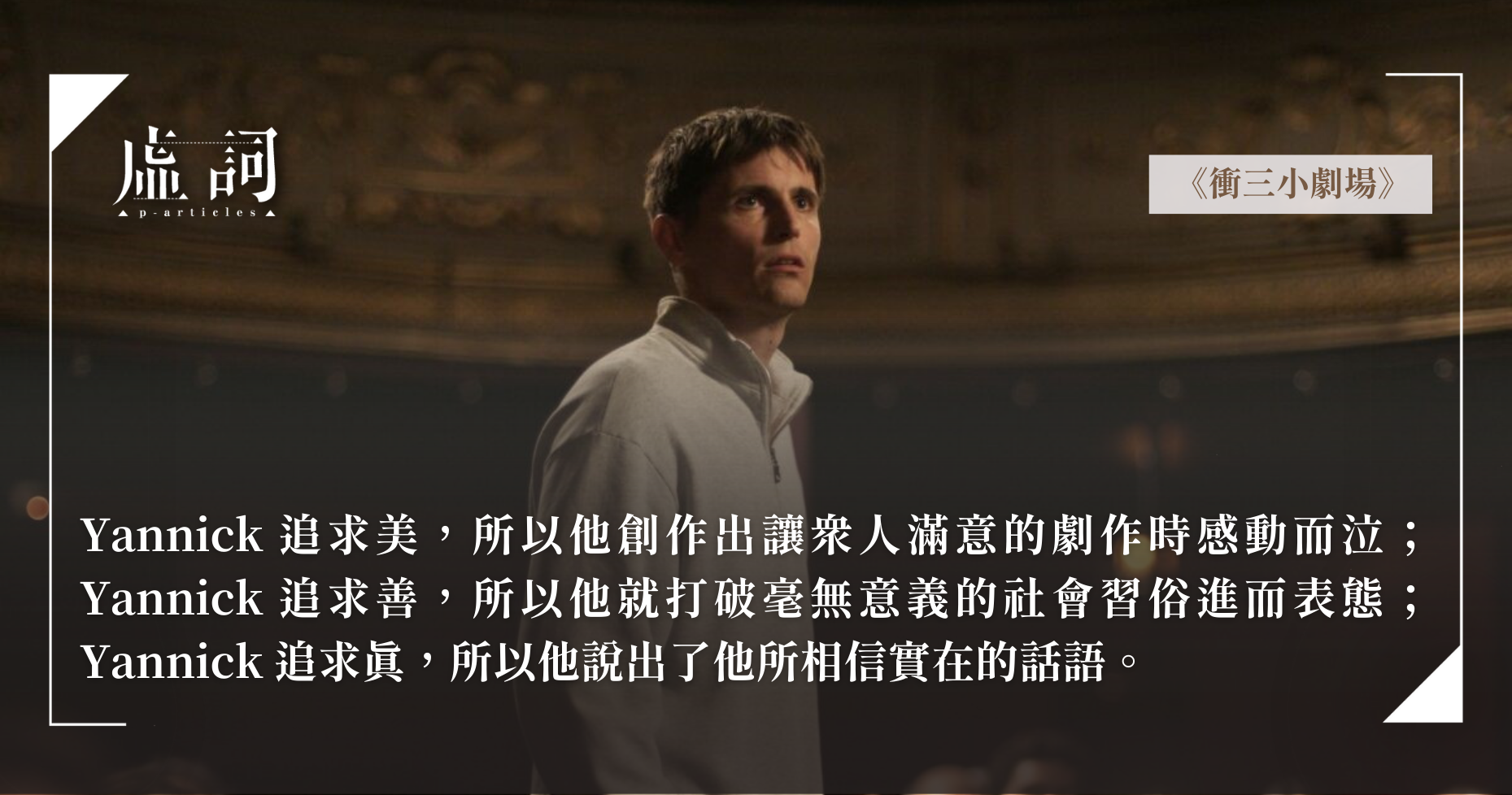

《Yannick》——藝術恐怖份子的結局

影評 | by 曾友俞 | 2024-06-02

以怪誕奇幻風格著稱的《轆地魔》法國鬼才導演昆汀杜皮爾(Quentin Dupieux),在《衝三小劇場》(Yannick)裡把荒謬鏡頭轉向劇場,曾友俞認為此片在一小時的片長中,探討了真善美以及權力等的大哉問。Yannick作為夜更保安,在假期選擇觀賞戲劇,卻遇上一齣爛劇,不滿的他持槍衝上舞台 ,講著自己的人生大道理而充滿黑色幽默。為何要等到手上有槍才願意聽別人說話?為何不能批評戲劇爛得透頂?有些人如同自己是把被榨取到所剩無幾的時間投注於此,被「即便是爛表演也不該打斷」這種習俗給約束的觀眾們,跟當下被槍脅持著的大家,又有何差別?

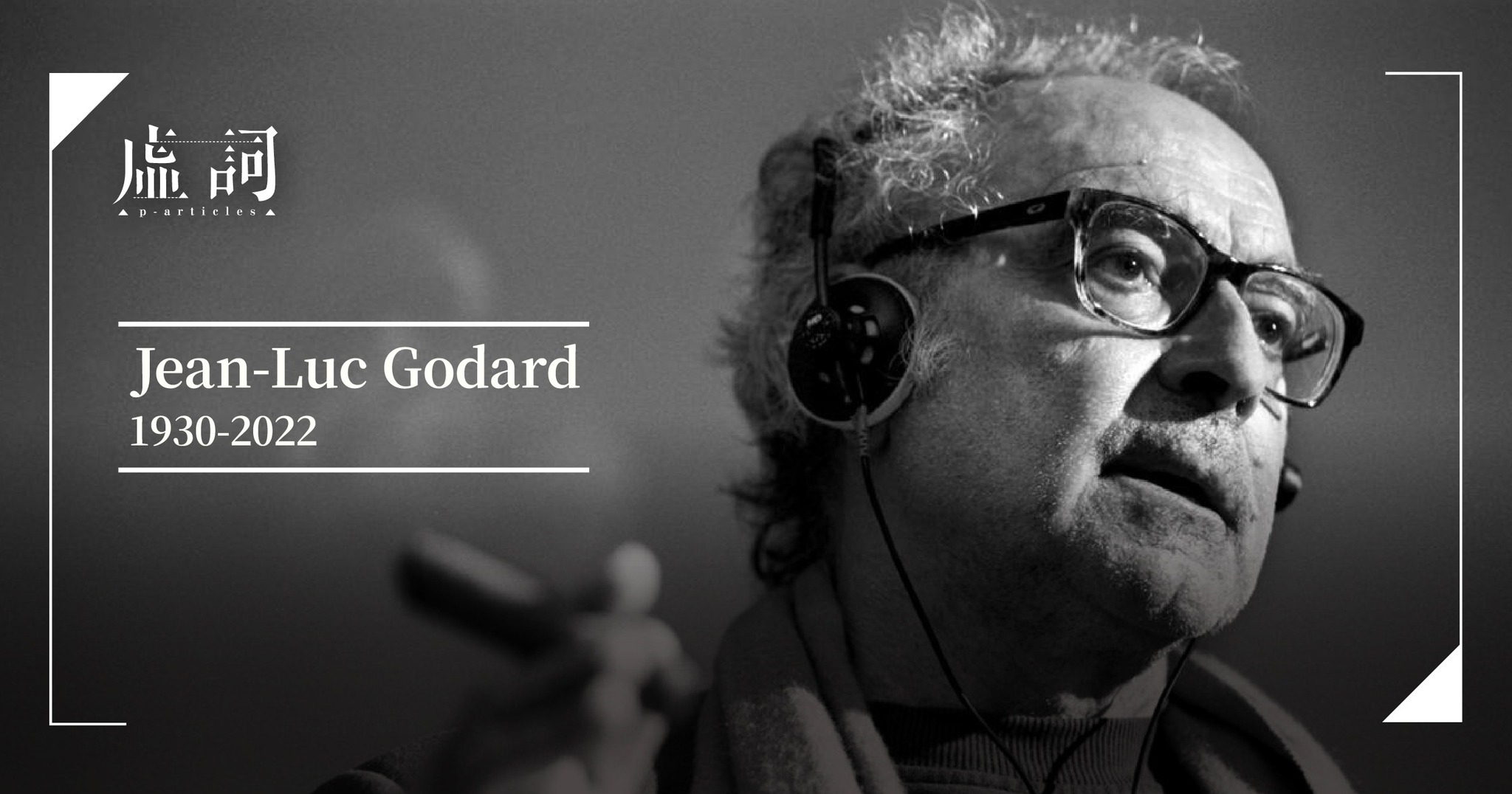

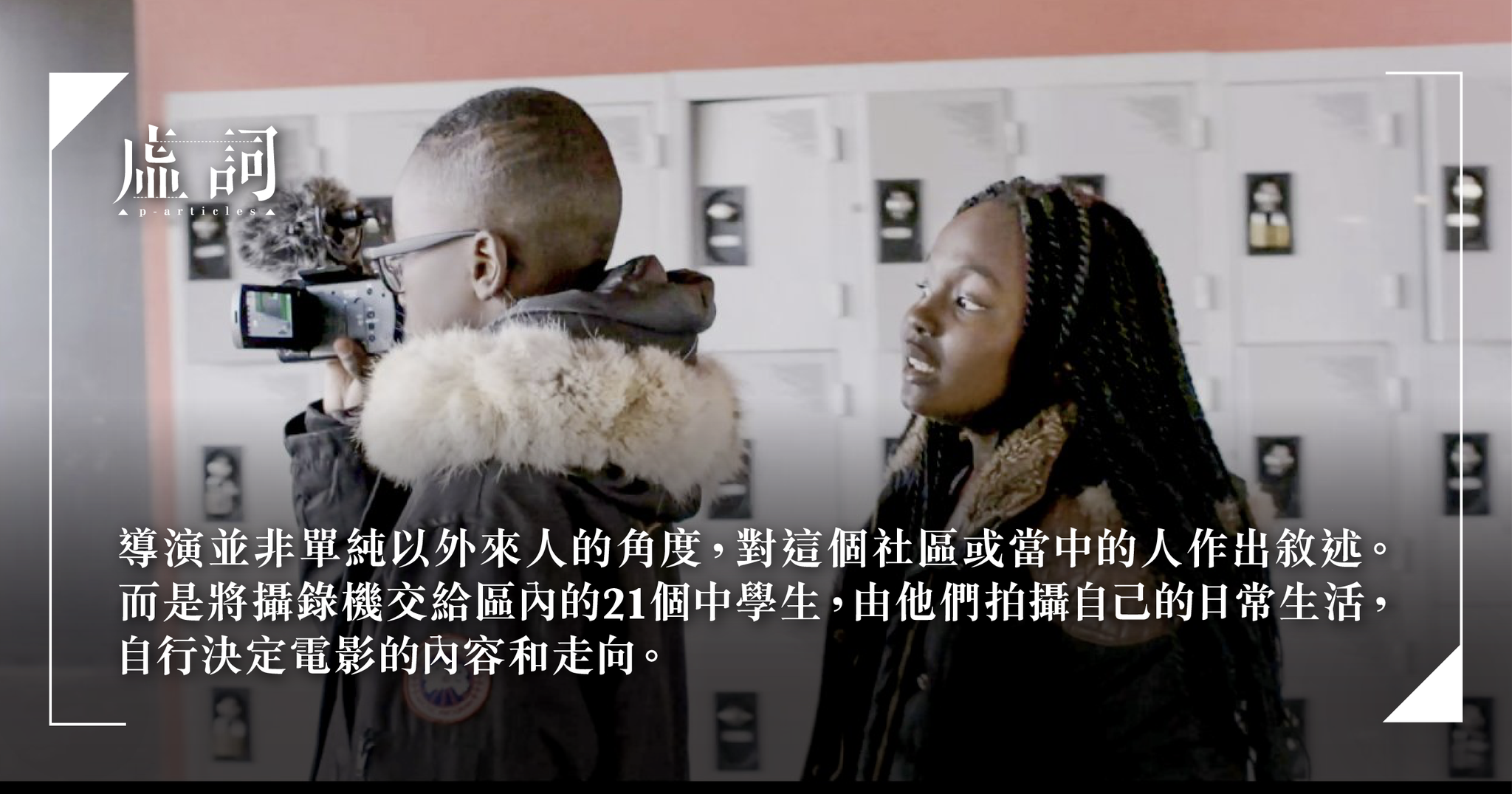

孩子的多重視角 在紛亂世界中看見純真——法國紀錄片《給現在的我》

影評 | by 王瀚樑 | 2023-08-29

談起在巴黎取景的電影,你會想起哪一部作品?是《斷了氣》、《天使愛美麗》、《日落巴黎》,抑或是《情迷午夜巴黎》?不論是尚盧·高達,還是活地阿倫,在大師的鏡頭下,巴黎總是充滿浪漫迷離的愛情與邂逅。不過,在電影中的浪漫之外,對於成長在巴黎的孩子,又會怎樣看待這個他們身處的社會?由香港藝術中心舉辦的「持攝影機的女人:女性電影攝影師作品」,當中放映的紀錄片《給現在的我》,導演走出想像中的浪漫巴黎,把攝錄機交給在巴黎「危險禁區」中生活的學生,以他們的鏡頭向觀眾呈現不一樣的巴黎故事。

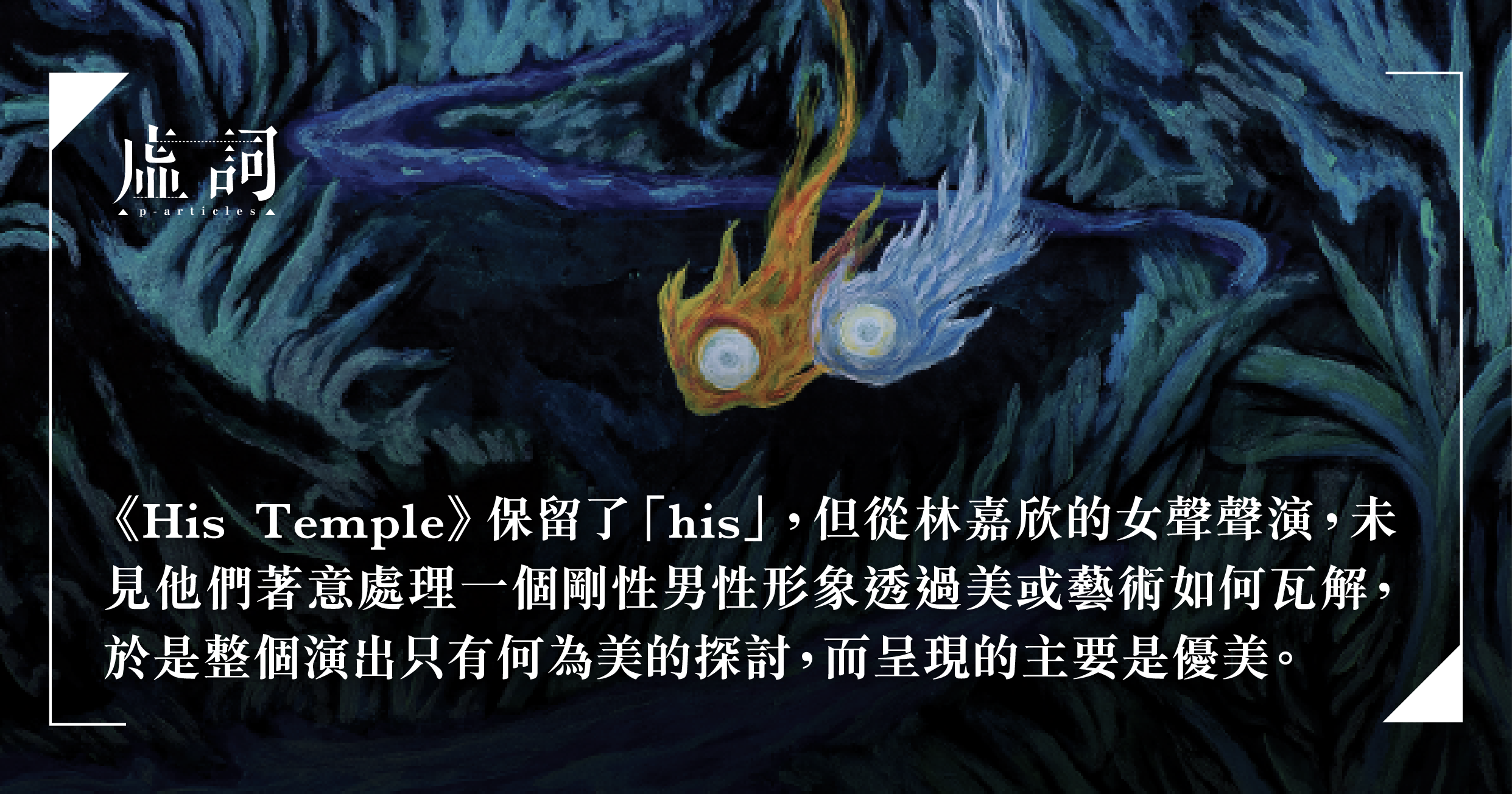

法國五月跨媒介演出 《His Temple》 :在膜拜誰的廟宇

藝評 | by Mental Laziness | 2023-08-28

黃榮祿及譚之卓的形象能對照文本中的父角與少女,近尾聲一段,他們緊貼木壁,想要相互控制,於是輪流把對方的肢體壓在光滑的壁上,捽出吱吱聲。然而除了這段,不見兩位關係,並非必然指對應文本角色那種有情節的關係,而是不見舞蹈上的關係,像是兩人各自思考何為美的頓悟,便放上台各說各話。

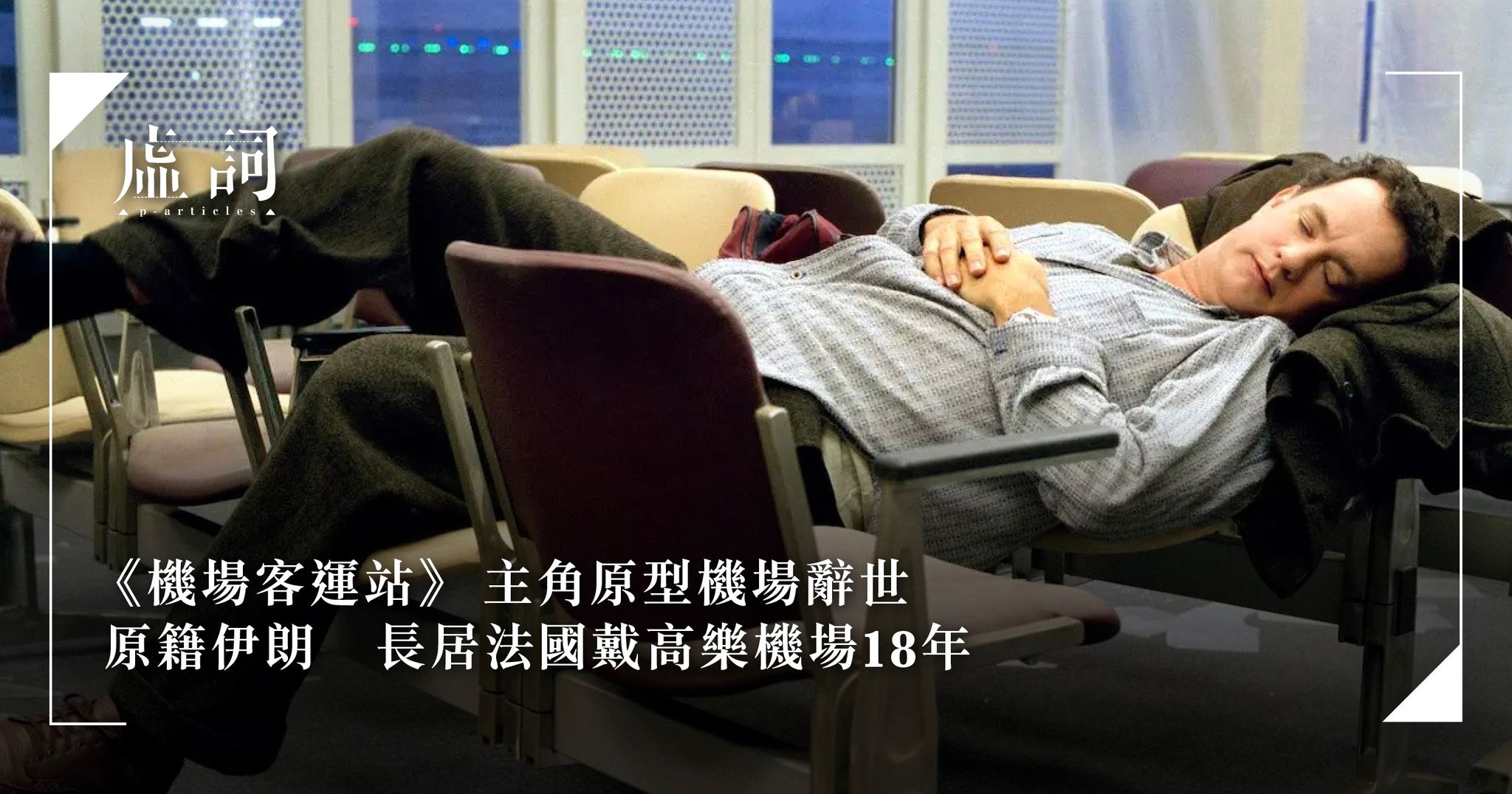

《機場客運站》 主角原型機場辭世 原籍伊朗 長居法國戴高樂機場18年

報導 | by 虛詞編輯部 | 2022-11-14

史提芬.史匹堡經典電影《機場客運站》(The Terminal)故事取材自長居法國戴高樂機場的伊朗籍難民納賽里(Mehran Karimi Nasseri),他自1988年起滯留在機場一號客運大樓長達18年。上週六(11月12日)他在機場心臟病發不治,最終在這個「成名地」結束他的一生。

【文藝Follow Me】重新把《無動物戲劇》搬上劇場 導演陳曙曦:荒誕劇已變成寫實

文藝Follow Me | by 黃桂桂 | 2022-06-11

由法國五月主辦、陳曙曦執導及他的學生們製作的劇作《無動物戲劇》將於六月中演出。《無動物戲劇》是法國著名劇作家、編導、導演及演員Jean-Michel Ribes的代表作之一。全劇由八個短篇荒誕喜劇組成,描繪法國人的荒唐日常;各個短篇均獨立成篇,彼此沒有關係。

一場「愛」與「戰爭」的拔河比賽 與香港話劇團助理藝術總監馮蔚衡談《姊妹》

專訪 | by 郭永康 | 2022-06-02

初看《姊妹》,顧名思義,劇目圍繞一對姊妹周旋,當中必定包括戲劇性的衝突、角力,攝人心魄。香港話劇團文學部邀得劇團助理藝術總監馮蔚衡訪談,道出這個作品的感染力,是為劇團45周年挑選這個劇目的原因,更談到對法國導演Pascal Rambert的敬佩,深度解剖劇本的挑戰,當中的意義比親情更為遠大。

【已讀不回#48】黃嘉瀛 X 鄧小樺:激進的藝術:喬治・巴塔耶《愛神之淚》

已讀不回 | by 無定向會客室 | 2021-05-27

法國情色大師巴塔耶(Georges Bataille)嘅創作曾經被眾人唾棄,但佢冇因此而放棄自己,繼續寫好多驚世駭俗嘅作品,後來仲影響左好多思想大師。今集「已讀不回Book Channel」之無定向會客室,既係前衛烈女,又係藝術家嘅黃嘉瀛KY,同小樺為大家介紹巴塔耶嘅《愛神之淚》,睇下藝術可以有幾激進!

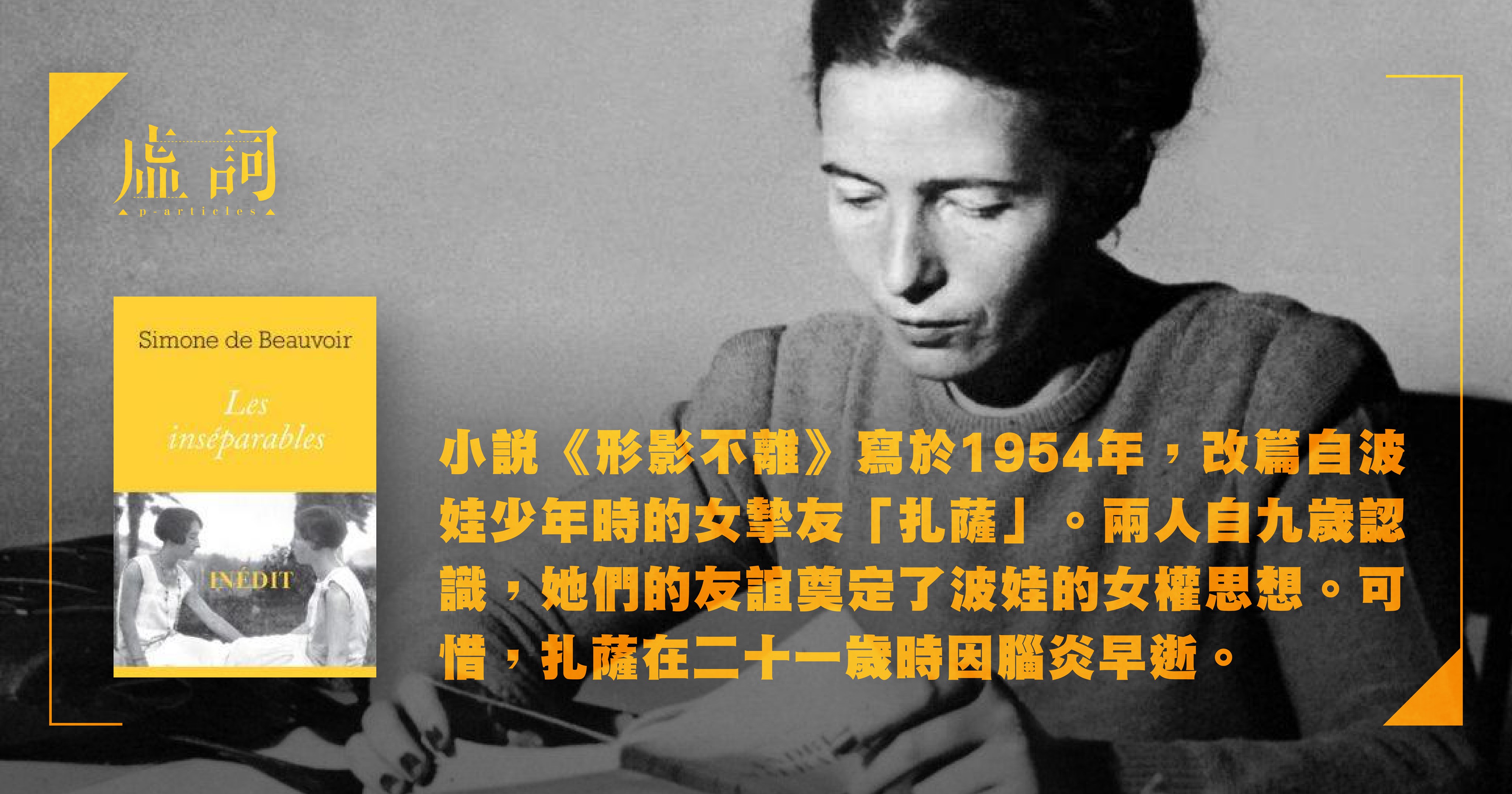

西蒙波娃「私密」小說死後34年面世 緬懷早逝女摯友 曾被沙特厭棄

報導 | by 虛詞編輯部 | 2020-05-12

著有經典女權作品《第二性》,法國著名女性主義思想家西蒙.波娃(Simone de Beauvoir),生前一直未有出版的小說《形影不離》(Les inséparables/英譯:The Inseparables)將於今年面世。

【虛詞.和你親】再也不能無所不談

散文 | by 雷米諾 | 2021-09-23

抗爭發展至今,看著從小到大教導自己如何明辨是非的人,今天竟然顛倒黑白,實在讓多少兒女感到心痛。本該是世界上最了解自己的人,本該深明民主自由、反共反獨裁的她,竟然出奇地黃轉藍,說抗爭者是以民主的幌子行不文之事。她愛哪個國,其實不太重要。只是再也不能跟她無所不談。

【字遊行.巴黎】悄悄走進Belle Époque

字遊行 | by 左筠 | 2019-05-24

巴黎就是這樣浪漫的城市,在這裡發生過的事情太有趣,歷史遺留下來的痕跡令你不禁想像,法國以至一整個歐洲是怎樣走來,直到今天。

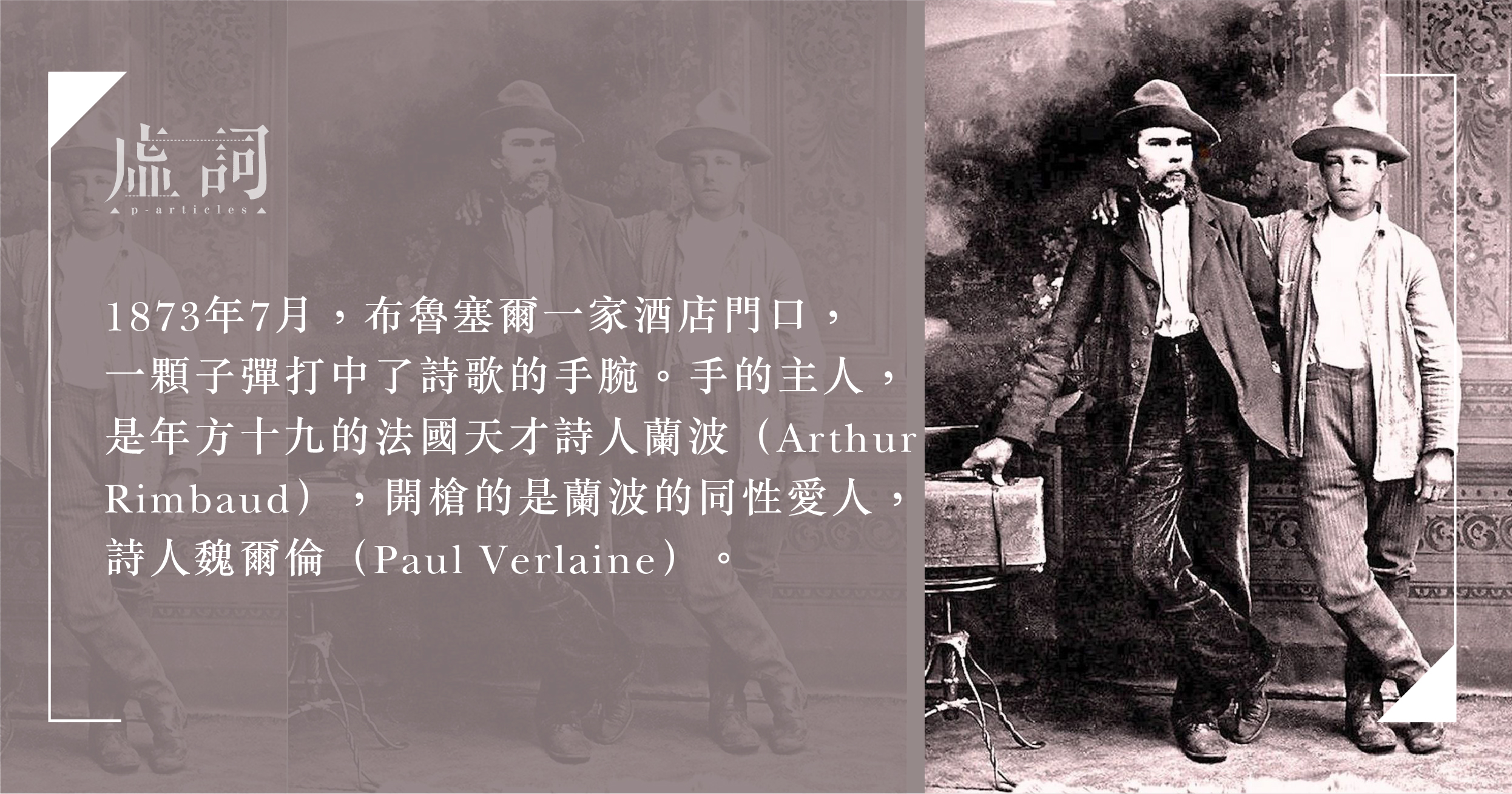

【國際不再恐同日】蘭波與魏爾倫:文學史上最苦澀激烈的同志戀人

其他 | by 黃潤宇 | 2019-09-05

這一槍把所有事情都改變了,正如《蘭波傳》的作者斯坦美茲(Jean-Luc Steinmetz)所說:「從他們決裂之日起,蘭波就徹底擺脫了魏爾倫,對他來說,魏爾倫就代表著詩歌,但這已經一去不復返了。」

【字遊行.巴黎】命運與巴黎聖母院

字遊行 | by Sabrina Yeung | 2019-04-26

幾年前,本書作者去聖母院參觀,更確切地說是追蹤覓跡,在兩座鐘樓之間的暗角牆壁上,發現這樣一個手刻的詞︰ANARKIA。這幾個大寫的希臘文字母,由歲月侵蝕而發黑,深深嵌入石壁中,其形貌和筆勢,不知如何借鑑了歌德字體的特徵,彷彿是為了昭示這是中世紀人寫下的,其中所包含的難逃定數的命運,尤令作者凜然心驚。

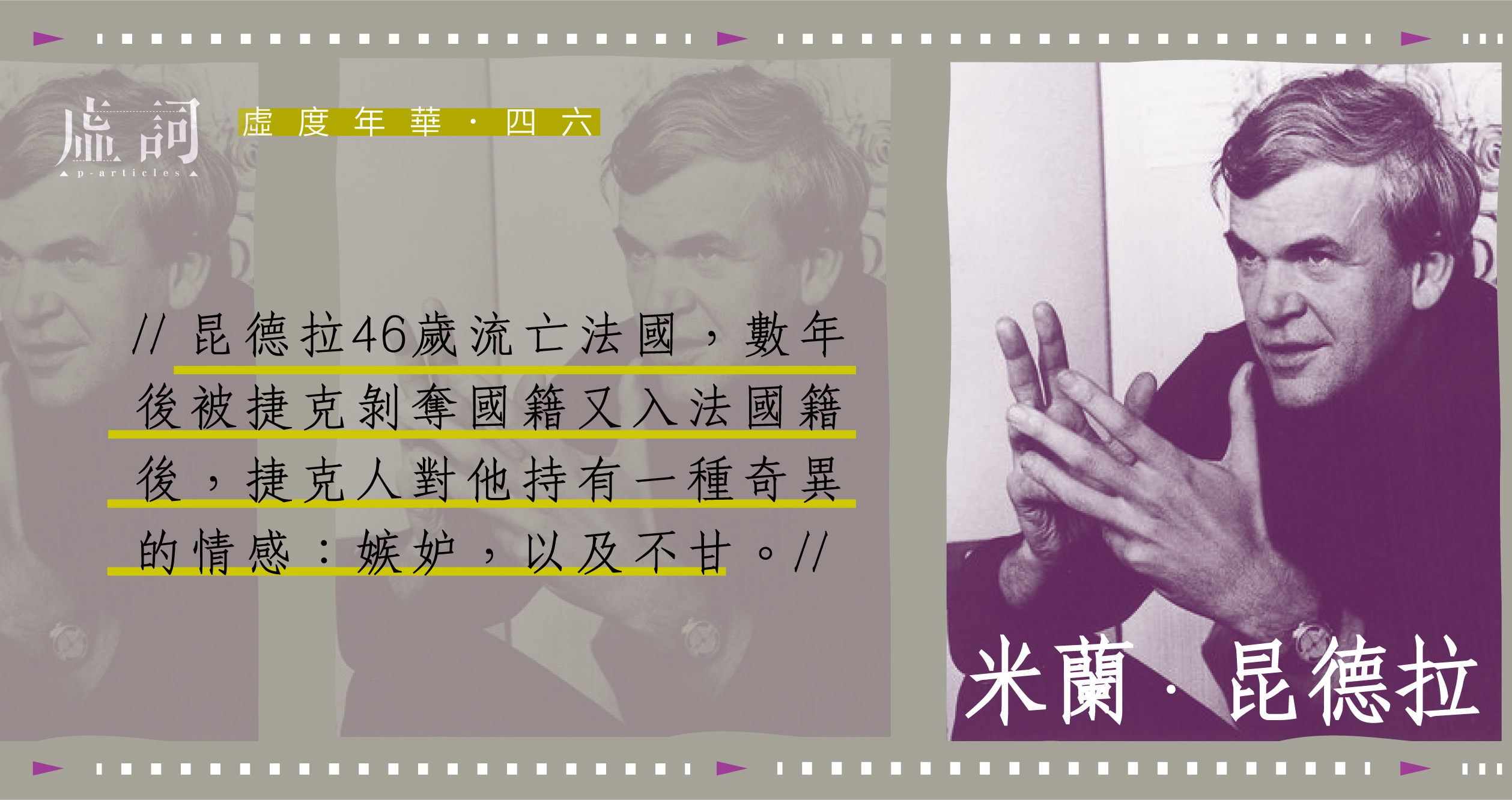

【虛度年華.四六】昆德拉:生活在他方,他方在法國

四六 | by 虛詞編輯部 | 2018-12-13

在捷克布拉格之春運動爆發後的七年裡,昆德拉的日子過得並不如意。1968年昆德拉作為這次運動的改革重要人物之一,當持續半年的運動宣告失敗後,他的教授職務被剝奪,自由化改革也在面對蘇聯的50萬軍隊下無疾而終。面對極權政府的管治,昆德拉的教學與創作生涯都被嚴密管制。那是捷克歷史上壓抑的一頁,後來昆德拉的《笑忘書》、《生命中不能承受之輕》等作品,都會回歸這段歷史,向世人揭露政治的黑暗面。

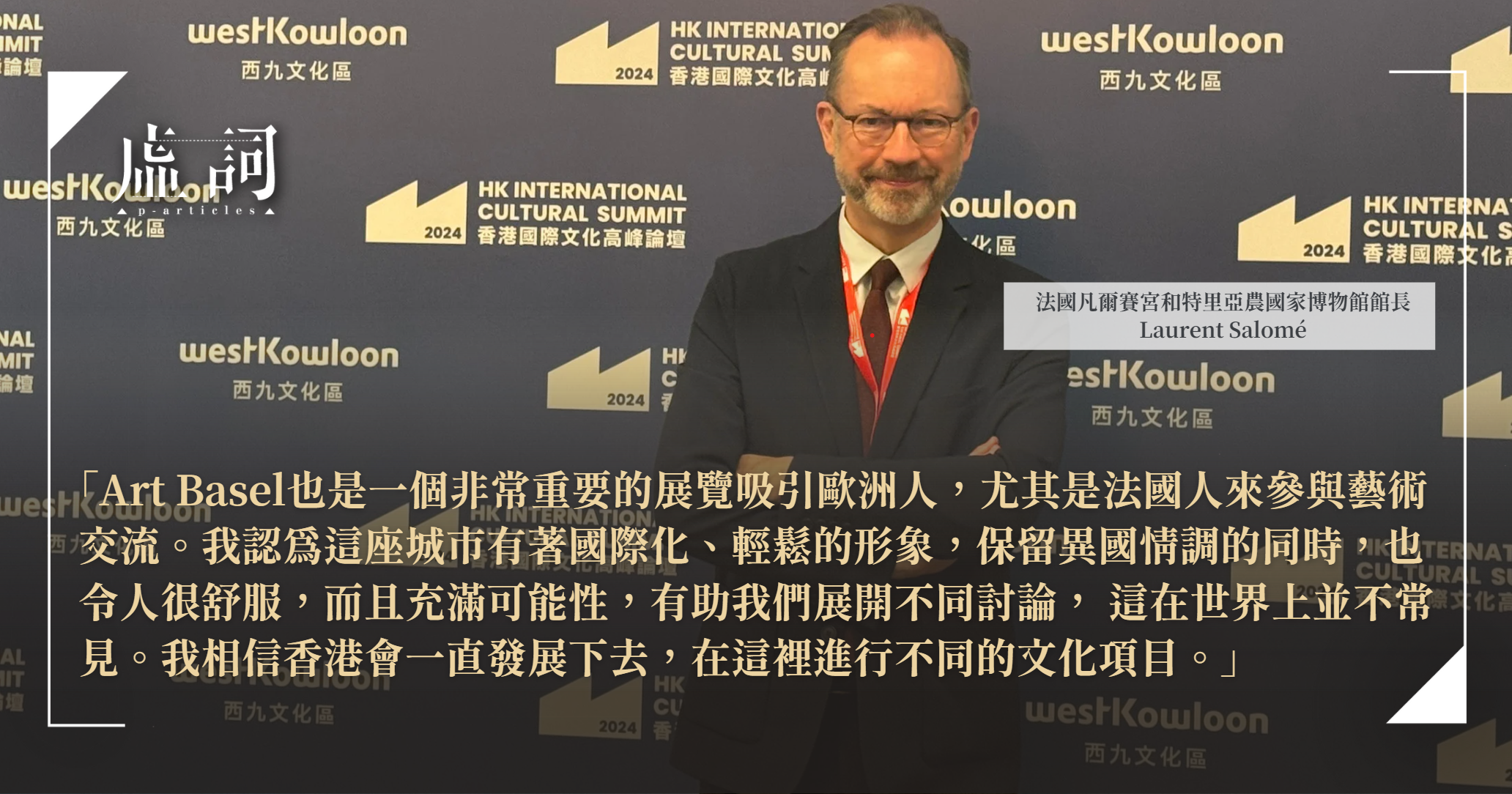

【字遊行.巴黎】真正的國王住宅

字遊行 | by Nathanael Liu | 2018-09-27

凡爾賽宮是「太陽王」路易十四的傑作,他將全國的主要貴族都集中於此居住,他這樣做,無非是君主專制、政治集權的手段之一。裡裡外外,凡爾賽宮都展現出令人不敢迫視的金碧輝煌。遊巴黎固然不能錯過凡爾賽宮,但要認識真正的法國,我想說的,其實是楓丹白露宮(Château de Fontainebleau)。

【單身動物園】西蒙娜·薇依:黑斗篷裡的少女「老學究」

單身動物園 | by ksiem-cheung | 2018-08-27

二十四歲的薇依辭去了相對舒適的學院教職,為了親身面對世界的苦難與不平等,薇依在艾士頓的五金廠工作開始了她的「女工生涯」,此後勞動、參戰,從未停歇。如此直到三十四歲,薇依羸弱的身體終是抵不了過度節食與結核病,在英國一家偏僻的療養院中黯然離世。